がんの手術療法の種類や入院期間について解説

がんは多くの人にとって不安な病気ですが、近年の医療の進歩により治療の選択肢も増え、早期発見や適切な治療で回復の可能性が高まっています。

今回は、がんの手術について種類や入院期間、成功率などを分かりやすく解説します。

がんで手術療法が選択されるケースとは

がんの治療法には主に以下の3つの方法があります。

- 手術(外科治療)

- 薬物療法

- 放射線治療

手術は、がんやがんのある臓器を直接切除(切り取る)方法です。

外科治療に放射線治療や薬物療法を組み合わせることもあり、これを集学的治療と呼びます。

関連記事:末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?

がんの手術の種類

外科手術

がんの外科手術では、がん細胞だけでなく、その周りの正常な組織も一緒に取り除きます。

これは、手術中に器具ががんに触れ、がん細胞が飛び散って他の部分に転移するリスクを避けるためです。

正常な組織も一緒に取り除くことにより、がんの再発を防ぐことができます。

外科手術は、一般的にお腹を切り開いて行う方法で、胃がんや大腸がん、肺がんなど多くのがんで用いられます。

内視鏡的治療

早期の胃がんや大腸がんに対して行われる手術法です。

内視鏡を使って、がんを含む部分を体内から取り除く方法で、体への負担が少ないことが特徴です。

内視鏡を口や肛門から挿入し、がんを直接見ることで正確な治療が可能となります。

腹腔鏡手術

腹腔鏡手術は、お腹に小さな切り口を作り、そこからカメラや特殊な器具を挿入して行う手術です。

胃がんや大腸がん、肺がんの治療に用いられます。

この方法は、従来の開腹手術に比べて傷口が小さく、術後の回復が早いことが特徴です。

胸腔鏡手術

胸腔鏡手術は、胸に小さな切り口を作り、そこからカメラや特殊な器具を挿入して行う手術です。

主に肺がんの治療に用いられます。

腹腔鏡手術と同じく傷口が小さく、術後の痛みや癒着が少ないことが特徴です。

しかし、腹腔鏡手術と同様に手術時間が長くなる傾向があります。

がんで手術した場合の入院期間は?

がん治療のために入院する方の数は過去20年間で大きく減少しています。

一方で、外来で治療を受ける方の数はがん治療の方法が多様化し、入院を必要としないケースが増えたため増加しています。

以前は、がん治療といえば手術が主流でしたが、身体への負担を少なくするために、放射線治療や化学療法を単独で行ったり、組み合わせて行っています。

放射線治療や化学療法の技術は日々進歩しており、手術と組み合わせることで、治療の効果を高めつつ入院期間を短縮することが可能です。

関連記事:大腸がんとは?症状やステージについても解説【医師監修】

がんの手術の成功率は?

がん手術の成功率は、治療方法の進歩や早期発見の増加により、年々向上しています。

具体的な数値はさまざまな要因によって異なるため一概には言えませんが、手術の成功率がどのように改善されてきたかについて解説します。

治療方法の進歩

近年、手術だけでなく、放射線治療や化学療法(薬物療法)との併用が一般的になってきました。

手術前に放射線治療や化学療法を行うことで、がんを小さくしてから手術を行うことができるようになりました。

これにより、がんを取り除く確率が高くなります。

早期発見の重要性

がんは早期に発見されるほど治療の成功率が高くなります。

定期的な健康診断や検診により、がんを早期に見つけることが可能です。

早期の段階で発見されたがんは、周囲の組織や臓器への広がりが少なく、手術で取り除きやすくなります。

集学的治療の効果

集学的治療とは、手術、放射線治療、化学療法などを組み合わせて行う治療方法です。

この方法により、がん治療の効果が最大限に引き出され、手術の成功率も向上しています。

手術でがんを取り除いた後に放射線治療を行うことで、残ったがん細胞を根絶することができ、再発のリスクが減少します。

医療技術の進化

手術用の機器や技術が向上することで、より正確で安全な手術が可能になりました。

例えば、腹腔鏡手術や胸腔鏡手術などの内視鏡を使用した手術は、体への負担を減らしながらも高い精度でがんを取り除くことができます。

以上のように、がんの手術の成功率は、治療方法の進歩や早期発見の増加により向上しています。

関連記事:食道がんの治療と名医を受診するお勧めポイント|BeMEC

がんで手術ができない場合とは?

がん治療において手術は重要な選択肢の一つですが、場合によっては手術が適用できないことがあります。

ここでは、手術ができない理由や部位について解説します。

がんが広範囲に転移している場合

手術療法は局所療法です。

がんが全身に転移している場合、手術を行っても治癒や改善が期待できないことが一般的です。

特に、手術前の検査で広範囲に転移していることが明らかになった場合、多くの医師は手術が不適切と判断します。

手術中に初めて広範囲の転移が発見された場合、手術を続行しても全体の治療効果が限定的であると判断されると、手術を中止して別の治療方針に切り替えることもあります。

これは、患者の身体に無駄な負担をかけず、最適な治療を提供するためです。

腹膜播種や胸膜播種がある場合

「播種(はしゅ)」とは、がん細胞が体内のあちこちに点在することを指します。

腹膜や胸膜に播種が見つかった場合、物理的には手術で切除可能ですが、がん細胞が広範囲に散布している可能性が高く、再発のリスクがあります。

その結果、医師は治療効果とリスクを慎重に比較し、手術が適切でないと判断することが多いです。

手術ができない部位

がんが発生する部位によっては、手術が困難または不可能な場合があります。

| 部位 | 手術ができない理由 |

| 脳 | 脳の重要な機能を損なうリスクが高い |

| 骨 | 骨の構造的な問題や周囲の組織への影響が大きい |

| 血液がん | 全体にがん細胞が広がっている状態のため切除が不可能 |

手術ができない場合の治療方法

手術ができない場合でも、治療の選択肢はあります。

以下に、主要な治療方法を紹介します。

| 治療法 | 特徴 |

| 放射線療法 | 放射線を照射してがん細胞を破壊 局所的ながんに効果的 |

| 薬物療法 | 化学療法・ホルモン療法など 広範囲に転移したがんにも対応 |

| 免疫療法 | 体の免疫力を利用してがん細胞を攻撃 副作用が少なく、生活の質を維持しながら治療が可能 |

手術ができない場合でも、適切な治療を行うことで、病状の改善や生活の質の向上を目指すことが可能です。

関連記事:胃がんの症状を解説!胃潰瘍や胃炎との違いは?【早めの検診を】

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当院では即日で検査結果をお伝えできる最新の血液検査機器のドライケムを導入しています。

他にも、超音波機器・心電図機器等を導入しており、検査を受けたその日に検査結果をお伝えさせていただけます。(一部の特殊検査を除く)

検査結果で異常を認めた際には、追加で精密検査や診察を受けていただく為に、専門機関や医療機関へ情報提供を行い、紹介受診をしていただくことが可能です。

お困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。

まとめ

がんの手術は、がんの種類や進行具合によっては非常に効果的な治療法です。

しかし、手術が難しい場合もあり、その際には放射線療法や薬物療法など他の治療法が活用されます。

がん治療の選択肢は多様で、患者さん一人ひとりに最適な治療が提供されるようになっています。

参考文献

末期がんの悪液質とは?症状や余命への影響を解説

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックの辺士名です!

がん悪液質(Cancer Cachexia)とは、がんが原因で生じる体重減少、筋肉の減少、疲労感などの症状を特徴とする重篤な状態です。

がん悪液質は、がんの進行に伴い、治療の効果を低下させるほか、患者さんの生活の質を著しく悪化させ、予後を不良にすることが知られています。

今回はその、がん悪液質について、どのような症状があるのか、療法などをお話ししていきます!

悪液質とは

がん悪液質は、単に食欲がないというだけではなく、体がエネルギーを作る過程に異常が生じることが原因です。

基準として、以下のいずれかが該当する場合に診断されます。

- 過去6か月間に5%以上の体重減少

- BMIが20未満、かつ体重2%以上減少

- サルコペニアがあり、体重2%以上減少

これにより、体重が減少し、筋肉量が低下し、全体的な体力の低下を招きます。

特に、がん細胞が分泌するさまざまな因子によって正常な代謝が乱れ、筋肉や脂肪組織が分解されます。

がん悪液質は前悪液質、悪液質、不応性悪液質の3つのステージに分類され、最初のステージである前悪液質からの早期介入が必要です。

| ステージ | 特徴 |

| 前悪液質 | 判定基準は満たさないが、以下のような症状がある ・過去6か月間に体重が5%未満の減少 ・食欲不振 ・代謝異常 |

| 悪液質 | 判断基準を満たし、以下を伴う ・経口摂取不良(様々な理由から食事が摂れない) ・全身性炎症(体内で慢性的な炎症が起きている状態) |

| 不応性悪液質 | 悪液質の症状に加え、抗がん薬による治療の効果が期待できない。 この状態での予測生存期間は3ヶ月未満 |

関連記事:末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?

悪液質の症状とは

がんの悪液質に関連する症状は多岐にわたり、患者さんの生活の質に大きな影響を与えます。

以下に、主な症状について簡潔に説明します。

全体的な体重減少

がんの悪液質において最も顕著な症状の一つが体重減少です。

これは、筋肉組織の分解が進むことと、脂肪組織の減少が原因です。

体のエネルギー需要が、がん細胞によって高まり、栄養摂取が追い付かないことから生じます。

| 比較項目 | 栄養不足 | 悪液質 |

| 原因 | 食べられないから痩せる | 炎症の影響により食べても痩せる |

| 体重・脂肪 | 減少する | 減少する |

| 筋肉 | 比較的温存される | どんどん分解される |

| 炎症性サイトカイン | 増えない | 増加する |

| 基礎代謝 | 低下する | 上昇または維持 |

疼痛

がん患者において疼痛は一般的な問題であり、特に進行がんでは悪液質の進行に伴って疼痛が増すことがあります。

がん細胞が周囲の組織や神経を侵すことで疼痛が引き起こされることが多いです。

食欲不振

食欲不振はがん悪液質の典型的な症状で、患者の栄養状態をさらに悪化させます。

これは、がん細胞が分泌するサイトカインが直接的に食欲を抑制したり、消化器官の機能障害が間接的に食欲不振を引き起こすことが原因です。

貧血

がん悪液質の患者はしばしば貧血を経験します。

これは、栄養不足、慢性の炎症反応、およびがん治療(化学療法や放射線療法)による骨髄の抑制により赤血球の生産が減少するためです。

頻繁な感染症

免疫機能の低下もがん悪液質の一環であり、これにより患者は感染症にかかりやすくなります。

栄養不足と慢性炎症は免疫細胞の機能を低下させ、様々な感染症のリスクを高めます。

悪液質で顔貌が変わる?

がんの悪液質による顔貌の変化は見られることがあります。

特に顕著なのは、顔や体の筋肉の減少による「やつれ」の状態です。

この筋肉減少は、顔の形状を支える構造にも影響を与え、頬がこけたり、顔全体の輪郭が変わったりします。

さらに、栄養不足による皮膚の健康状態の低下も見られ、皮膚が薄く、乾燥し、弾力を失うことがあります。

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

悪液質の治療法

がん悪液質に対する支持療法は、薬物療法に加えて、患者の身体機能に合わせた運動療法、適切な栄養管理、身体的・心理的負担に対する心理社会的介入など集学的な対応が必要です。

栄養療法

がん悪液質における栄養療法は、カロリーとタンパク質の摂取を増やすことが中心です。

高カロリー、高タンパク質の食事を小まめに摂ることで、体重減少を防ぎ、筋肉量の維持を図ります。

また、食欲がない場合は、液体食やスムージーなど、消化吸収が容易な形態の食事を取り入れることが有効です。

運動療法

定期的な軽い運動は、筋肉の減少を抑え、全体的な体力の低下を防ぐのに役立ちます。

ウォーキングや水泳、軽いストレッチなど、患者の体力に合わせた運動を推奨します。

運動は、食欲を促進し、精神的な健康を向上させる効果もあります。

薬物療法

サイトカインの影響を抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬が用いられることがあります。

また、プロゲステロン類似薬(メゲストロールアセテートなど)や抗うつ薬も使用することがあり、食欲増進や体重増加に効果的です。

これらの薬物は、サイトカインの産生を抑制し、筋肉分解を防ぐことで、悪液質の進行を遅らせることが期待されます。

またアナモレリンという世界初のがん悪液質治療薬があります。

グレリンとレプチンという食欲を調節する代表的なホルモンがあり、アナモレリンはグレリン様の作用を有する薬物です。

グレリンは胃から分泌され食欲亢進、レプチンは脂肪細胞から分泌され食欲抑制に働きます。

視床下部および下垂体に発現する成長ホルモン放出促進因子受容体(GHS-R1a)に作用し、食欲亢進、筋肉量増加による体重増加効果が認められています。

がん悪液質を適応症とする薬としては世界初です(現在、適応のあるがんの種類は非小細胞肺がん、胃がん、膵がん、大腸がんです)。

アナモレリンの作用で筋肉量は増加するが、それだけで筋力が回復するわけではないため、適切な運動療法を併用する必要です。

⚠️また、アナモレリンは心不全、心筋梗塞・狭心症、刺激伝導系障害(完全房室ブロックなど)などの心機能障害のある患者には禁忌とされています。

サプリメント

オメガ3脂肪酸やビタミンD、クレアチンなどのサプリメントが悪液質の管理に利用されることがあります。

これらのサプリメントは、筋肉の損失を防ぎ、免疫機能を強化し、炎症反応を抑制する助けになると考えられています。

ただし、使用する前には医師と相談することが重要です。

悪液質と余命の関係性

がん悪液質は、がん患者の余命に大きな影響を与えることが知られています。

この状態は、体重の著しい減少、筋肉量の低下、全身の疲労感といった特徴を持ち、これらは患者の全体的な体力と健康状態を低下させます。

具体的にはがん悪液質を持つ患者は、そうでない患者に比べて予後が悪い傾向にあり、治療への耐性が低下するため、治療の選択肢が限られがちです。

体力の低下と感染症リスクの増加

悪液質状態にある患者は免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。

これがさらに健康状態を損ない、余命を短縮する可能性があります。

治療の適用制限

重度の悪液質を呈する患者は、化学療法や放射線療法などの積極的な治療が困難になることがあります。

これにより、がんの進行を抑えるチャンスが減少します。

生活の質の低下

悪液質による体力の低下は、日常生活の質を大幅に低下させ、これがさらに健康状態を悪化させる可能性があります。

関連記事:ホスピスとは?入院の条件は?

悪液質から回復した事例はある?

がん悪液質の完全な回復事例は珍しいですが、症状の管理と改善には成功している例は多く報告されています。

がん悪液質の症状の改善には総合的なアプローチが必要で、栄養療法、運動療法、薬物療法が組み合わされます。

一つの実例をご紹介します。

ある研究では、がん悪液質の患者に対して栄養サポートと併せて運動プログラムを実施した結果、筋力の向上、体重の増加、生活の質の向上が報告されました。

このような総合的なアプローチは、悪液質の進行を遅らせるだけでなく、一部の患者においては顕著な改善をもたらすことが示されています。

これらの研究結果からもわかるように、がん悪液質の管理と治療は、患者の総合的な治療計画の重要な部分です。

適切な介入によって生活の質の向上とともに治療成績の向上が期待できます。

千葉内科・在宅クリニックでできる対応

千葉内科・在宅クリニックでは、がんの患者様に対して治療から緩和ケアまで適切な内服薬や外用薬・鎮痛薬の処方ができます!

痛みが辛い・呼吸が苦しいと言った症状を始め、急に症状がでてきたなど、不安なことがあればいつでもご相談ください!

悪液質のまとめ

いかがでしたか?

なかなか聞きなれない悪液質というワードですが、がん患者の方の生命予後に大きく関与しています。

悪液質について専門的に知りたい場合などは、千葉内科・在宅クリニックへお気軽にお問い合わせください!

参考文献

栄養失調のがん患者に対する経口栄養介入:系統的レビューとメタ分析

糖尿病には種類がある?!初期症状や食事について徹底解説

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 辺土名です!

生活習慣病や国民病とも呼ばれる糖尿病ですが、糖尿病にもいくつかの種類があり、それぞれの対処法や治療法があります。

今回は糖尿病の種類や初期症状、症状について詳しく解説していきます。

糖尿病とは

「インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに血糖値が普段より高くなっている状態」が糖尿病の定義です。

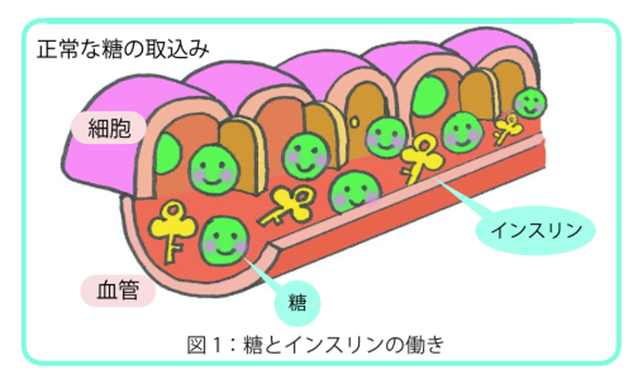

私たちが食事をすると、栄養素の一部は糖となって腸から吸収されます。

糖は血液内を常に流れながら、全身の臓器や組織を巡ります。

筋肉などの細胞までたどり着いたら、同じく血液内をただよっているインスリン(膵臓から分泌されるホルモン)の助けを借りて細胞内に取り込まれ、私たちが活動するためのエネルギー源となるのです。

インスリンは細胞のドアを開ける鍵のような役割で、血糖をサポートします。

細胞の前にたどりついた血糖は、インスリンの働きにより速やかに細胞内に入るので、血液内の血糖は一定に範囲内に収まることができます!

糖尿病になると、鍵の役割を果たすはずのインスリンがうまく働かなくなってしまいます。

インスリンがうまく働かない原因には大きく分けて2つ考えられます。

インスリン分泌低下

インスリンを出してくれる脾臓の機能低下により、十分なインスリンを作れなくなってしまう状態です。

細胞のドアを開ける鍵が不足しているので、糖が中に入れず血液中にあふれてしまいます。

インスリン抵抗性

インスリンは十分な量がつくられているが、効果を発揮できない状態です。

運動不足や食べ過ぎが原因で肥満になると、インスリンが働きにくくなります。

鍵であるインスリンがたくさんあっても、細胞のドアのたてつけが悪く、開けることができません。

この場合も血液中に糖があふれ出てしまいます。

糖尿病はこの2つが影響して、血糖値が高くなってしまう病気です。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

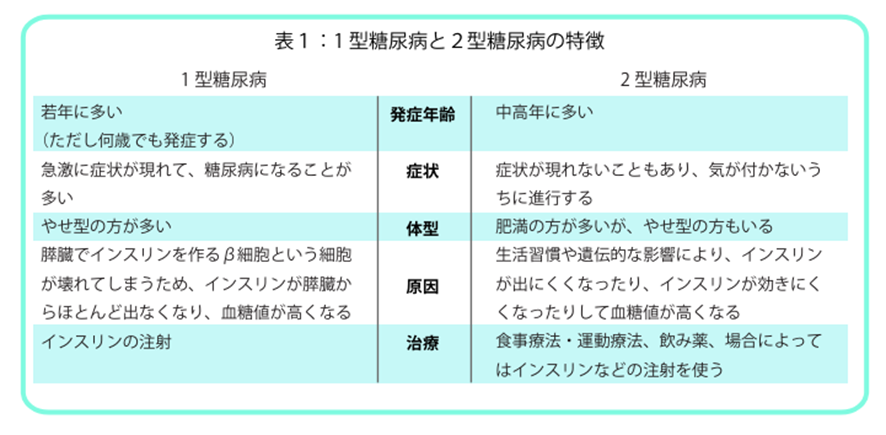

糖尿病の種類

先ほど説明させていただいた、原因の成り立ちにより、糖尿病はいくつかの種類に分類されます。

Ⅰ型糖尿病

Ⅰ型糖尿病では脾臓からインスリンがほとんどでなくなることにより血糖値が高くなります。

そのため生きていくためには、注射でインスリンを補う治療が必要です。

Ⅱ型糖尿病

Ⅱ型糖尿病は、食べてしまう量に対してインスリンが少ない・出にくい(インスリン分泌不全)か、インスリンが効きにくくなる(インスリン抵抗性)ことにより血糖値が高くなります。

2型糖尿病は最も一般的な糖尿病で10人中9人はこのタイプです。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めてわかった高血糖状態を妊娠糖尿病といいます。

赤ちゃんに絶えず栄養を与えているため、空腹時の血糖は妊娠していないときに比べ低くなる一方で、胎盤から出るホルモンの影響でインスリンが効きにくくなり、食後の血糖値は上がりやすくなります。

多くの場合は出産のあと戻りますが、妊娠糖尿病を経験した方は将来糖尿病になりやすいともいわれているので注意が必要です。

糖尿病の原因

1型糖尿病は、脾臓からインスリンというホルモンが出なくなることが原因です。

2型糖尿病の原因は以下などがあげられます。

- 過食

- 多量の飲酒

- 運動不足

- 肥満

- 遺伝要因

飲みすぎや食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣が特に危険な原因因子となります。

関連記事:高血圧・糖尿病だと腎不全になりやすい?腎不全になりやすい人の特徴

糖尿病の症状

糖尿病初期で軽度時や境界型糖尿病のうちは自覚できる症状はほとんどありません。

ある程度症状が進んでいくと下記のような症状が出ます。

- 喉が渇く(口渇):血糖値が高いため薄めようとして脳が生理的に反応する。

- たくさん水分を摂る(多飲):上記反応にて水分をとってしまう。

- トイレに行く回数が増える(頻尿):上記反応にてたくさん尿がでる。

- 体重減少:インスリンがうまく働かず、栄養が来ても取り込めないため痩せていきます。ひどい場合1か月に5-10kg体重減少する場合もあります。この状態を放置してしまうと、糖尿病性ケトアシドーシスに至り入院になる可能性が高いです。

- 嘔吐、倦怠感:体が酸性に傾き、血液や尿にケトン体が認められ緊急の状態です。すぐに入院し治療を開始しないと最悪命を落とす危険性もあります。

糖尿病の食事

糖尿病の食事療法は下記の通りです。

- 食べる順番の変更:食物繊維の多い野菜・海藻類をはじめに食べ、血糖値を上げる炭水化物(米・パン・麺類)は最後に食べるようにしましょう。

- 食事をゆっくり食べる:食事をゆっくりとるだけでも血糖値は上がりにくくなります。

- 適切なエネルギー量の摂取:身長と生活活動度から1日の適正エネルギー量の食事をとる治療法です。エネルギーを適正にできると適正な体重に近づき、内臓脂肪が減ることでインスリンが効きやすい体となり同じ食事をしても血糖値の上がりにくい体となります。

糖尿病薬を内服している方が、炭水化物制限や糖質制限を突然始めると低血糖を起こす恐れがあります。

また、腎機能の悪化が始まっている人は炭水化物制限・糖質制限をすると、タンパク質を摂りすぎかえって糖尿病性腎症が悪化する可能性があるので、事前に医師に相談しましょう。

関連記事:ケトアシドーシスの症状や原因とは?後遺症が残る可能性についても

糖尿病の予防

- 食生活を整えよう

- 体を動かそう

- ストレスをためない

- 適正体重を保とう

できることからバランスよく規則正しく生活を行うことが糖尿病対策の基本になります。

毎日の小さな心がけから変わってくるので、少しずつ生活習慣を見直していきましょう。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では30分程度で血液検査の結果がわかります。

糖尿病のコントロールの指標となるHbA1cや血糖値もすぐに医師からご説明させていただくことが可能です。

その他、症状や病状に合わせた内服の処方や生活習慣の管理もさせていただきます。

ご不安なことがあれば気軽にご相談ください。

【まとめ】糖尿病の予防は生活習慣に気を付けることが重要

今回は糖尿病の種類、初期症状や食事について解説しました。

いかがでしたか?

糖尿病の予防には生活習慣に気を付けることが重要となります。

毎日の積み重ねが大事となりますので、できることから少しずつ見直していきましょう。

お困りの場合はお気軽に千葉内科・在宅クリニックへご相談ください。

参考文献

ヘルパンギーナとは?症状や潜伏期間について徹底解説

ヘルパンギーナという病気をご存じでしょうか?

お子様がかかりやすい感染症で、高熱や口内の水疱といった特徴的な症状があります。

本記事ではヘルパンギーナの主な症状や感染経路、保育園を休むべき日数などについて解説してます。

ヘルパンギーナとは?

ヘルパンギーナは夏によく見られる子どもの感染症で、「夏風邪」の代表的な病気です。

主にコクサッキーウイルスA群が原因です。

乳幼児がかかりやすいですが、大人にも感染することがあります。

ヘルパンギーナの症状

高熱

突然、38℃~40℃ほどの高熱が出ます。

高熱は1~3日程度つづきます。

口内の水疱

高熱と同時に、若しくは少し遅れて、口の中に水疱が現れます。

水疱は2〜3日でつぶれて黄色い潰瘍になります。

喉の痛み

のどの奥の粘膜が赤くなります。

喉の上側に直径1mm〜5mm程度の発疹が見られます。

2〜3日でつぶれて黄色い潰瘍になり、激しい痛みを伴います。

頭痛

発熱とともに頭が痛くなることがあります。

頭痛や嘔吐・高熱が続く場合は、髄膜炎、脳炎を合併しているケースがあるため、小児科を受診しましょう。

倦怠感

全身にだるさや疲れを感じます。

倦怠感から食事や水分を十分にとらず、脱水になることもあるので注意が必要です。

関節痛・筋肉痛

関節や筋肉が痛むことがあります。

大人に感染してしまった場合、より強く症状が出ることがあるようです。

下痢

お腹が痛くなったり、下痢をすることもあります。

特に注意したいのは、喉の痛みが強く、食事や水分が取れなくなり、脱水症状を引き起こすことです。

症状が強い場合は、病院受診後であっても再度医師へ相談しましょう。

ヘルパンギーナと手足口病の違い

ヘルパンギーナは手足口病と症状が似ています。

違いを以下の表にまとめました。

| ヘルパンギーナ | 手足口病 | |

| 症状 | ・発熱 ・口腔内後方の水疱 | ・手足の水疱 ・口腔内前方の水疱 |

| 原因ウイルス | ・コクサッキーウイルスA群 (2~6型、8型、10型) | ・コクサッキーウイルスA群 (6型、10型、16型) ・エンテロウイルス71型 など |

| 発症しやすい年齢層 | 乳幼児(特に1歳) | 乳幼児 |

| 発熱 | 39℃以上の高熱 | 軽度の発熱(38℃以下)が約30%にみられる |

| 水疱 | 口腔内後方 | ・口腔内前方 ・手掌 ・足底 など |

口腔内に水疱ができるという点では、共通していますが、発熱の仕方や手足の水疱でヘルパンギーナと手足口病を判断することができます。

また、どちらも保育園や幼稚園など、人の集まる場所での感染くなります。

ヘルパンギーナを疑う初期症状は?

初期症状では散在性の白色あるいは灰白色の丘疹、後に浅い潰瘍が出現します。

発疹は1~2mm程度の小さなもので、10個前後とさほど多くはありませんが、かなり激しく痛みます。

ヘルパンギーナはどうやってうつる?

飛沫感染

感染者が咳やくしゃみをすると、ウイルスが含まれたしぶきが飛び散ります。

これらのしぶきが口や鼻、目などの粘膜に入ることで感染します。

経口・接触感染

水疱の内容物や排便されたウイルスが手などを介して口や目といった粘膜に入り込むことで感染します。

ヘルパンギーナの潜伏期間

潜伏期間

感染してから発症するまでの時間は3〜6日間です。

発症時の症状

39℃以上の高熱が1〜3日間続きます。

口内の変化

のどが赤く腫れ、小さな水疱がたくさんできます。

水疱の変化

水疱は2〜3日でつぶれて黄色い潰瘍になります。

食事・飲み物の摂取

のどの痛みが強く、食事や飲み物を受けつけなくなることがあります。

そのため、脱水症状を起こす可能性があるので注意しましょう。

大人がヘルパンギーナに感染するとどうなる?

大人がかかると子どもよりも症状が重くなりがちで、高熱や強いのどの痛みに加えて、筋肉痛や関節痛が強く出ることがあります。

症状が続く期間も長くなる傾向があります。

ヘルパンギーナに感染したら保育園は何日休む?

登園・登校の基準

ヘルパンギーナには明確な出席停止期間がありません。

登園・登校の可否は、本人の状態に応じて決められます。

ほとんどが軽症であるため、規制はありません。

保育所の対策ガイドライン

厚生労働省のガイドラインによれば、登園・登校の目安は「発熱や口腔の水疱・腫瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」です。

学校保健安全法の指定

学校保健安全法では、ヘルパンギーナが「第三種学校伝染病」として指定されています。

急性期は出席停止とされ、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能です。

症状の期間と経過

一般的に、ヘルパンギーナに感染しても熱は2〜3日程度で下がり、症状が改善して普段通りの食事ができるようになるまで、おおよそ数日から1週間かかります。

しかし、ウイルスは1ヵ月ほど便中に排泄されるため、おむつ替えの際には注意が必要です。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは小児科の診療にも対応しており、ヘルパンギーナの診察も可能です。

ヘルパンギーナは主に症状を緩和させるための治療を中心に行います。

あまりにも熱が高く、水分も取れない状態であればしっかりと診察し、医師による判断で解熱剤をお出しすることも可能です。

症状に合わせた処方を行いますので、お気軽にご相談ください。

▶千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックの小児科についてはこちら

ヘルパンギーナのまとめ

ヘルパンギーナはウイルス性の病気で、特に大人に感染した場合は子どもより症状が強く出てしまいます。

非常に高い病気なので、感染力がご本人が治った後も十分に注意してください。

生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

こんにちは!千葉内科・在宅クリニック院長の辺土名です!

皆さん一度は生活習慣病、もしくは成人病という言葉を耳にしたことはあるのではないでしょうか?

食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関係し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。

以前は年齢を重ねることで発症すると考えられていたため、成人病と呼ばれていました。

ですが子供であっても生活習慣によっては発症するとわかったため生活習慣病と呼ばれるようになりました。

しかし、一口に生活習慣病といっても様々な種類がございます。

なので本記事では下記のトピックについてお話していきます!

- 「生活習慣病にはどんな種類があるのか」

- 「日本人に多い生活習慣病とは」

- 「何が原因なの?」

- 「生活習慣病の予防検診について」

七大生活習慣病

まずは主な生活習慣病の種類から見ていきましょう。

- がん

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 糖尿病

- 高血圧性疾患

- 肝硬変

- 慢性腎不全

1つずつ解説していきます。

がん

身体に異常な細胞の塊ができる病気です。

食事・運動・休養などの生活習慣ががんの発症と進行に関わる為、生活習慣病の1つに分類されています。

がんは完全な予防方法はまだ見つかっていませんが、健康的な生活習慣を身に着けることががん予防につながると考えられています。

心疾患

動脈硬化が進行すると引き起こされやすくなる狭心症や心筋梗塞といった病気の総称です。

狭心症は心臓の血管が狭くなり、血液の流れが悪くなった状態です。

心筋梗塞になると、血栓と呼ばれる血液の塊によって血管が完全に詰まり、血流が止まってしまうことで心筋の細胞が壊れてしまいます。

高血圧・肥満・高いLDLコレステロール値といった状態や、喫煙習慣も心疾患の要因の一つに挙げられます。

脳血管疾患

脳の血管の異常によって脳細胞が壊れてしまう病気の総称です。

出血性脳血管と虚血性脳血管疾患の2種類があり脳卒中とも呼ばれます。

高血圧・動脈硬化・喫煙が主な要因です。

糖尿病

血液中の血糖値が高くなりすぎてしまう病気です。

初期症状はあまりありませんが、「網膜症」「糖尿病性腎症」「神経障害」といった3代合併症を引き起こす場合があります。

また、心疾患や脳血管疾患などのリスクも高まります。

高血圧性疾患

高血圧によって心臓や動脈に負担がかかり、障害が起きている状態です。

脳梗塞・脳出血・狭心症などのリスクが高まります。

塩分の過剰摂取・肥満・ストレス・運動不足の生活習慣が主な原因とされています。

肝硬変

肝臓の細胞が硬くなり、肝臓全体がこぶのように変化してしまう病気です。

腹水(お腹に水がたまった状態)・黄疸・吐血といった症状が出ます。

慢性腎不全

腎臓の機能が慢性的に低下する腎臓病の総称です。

糖尿病腎症・慢性糸球体腎炎・腎硬化症などが代表的です。

関連記事:メタボリックシンドロームの診断基準は?原因や改善方法を解説

日本人に多い生活習慣病とは

たくさんの種類があることがわかりましたが、では私たち日本人に多い生活習慣病はなんでしょうか?

それは「がん・急性心筋梗塞(心疾患)・脳血管疾患」です。

三大疾病と呼ばれており、日本人の死因50%を占めています。

生活習慣病にかかりやすい人の生活習慣とは

「生活習慣病」の名前の通り生活習慣に偏りがある方がかかりやすい傾向があります。

生活習慣病の要因として以下などが挙げられます。

- 飲酒

- 喫煙

- 睡眠不足

- 栄養バランスの偏った食事

- 運動不足

どれか一つが該当して生活習慣病になるのではなく、複数の要因が組み合わさり、生活習慣病にかかりやすくなるのです。

関連記事:痛風の初期症状は足がピリピリ?一日で治る?どんな痛み?

生活習慣病の予防健診について

日本には「生活習慣病予防健診」という制度があり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している35歳以上の被保険者が受診できる健康診断です。

まず対象になる人は35歳~74歳の方です。

予防検診のメリットとしては下記のようなメリットが挙げられます。

- 検査項目が豊富(一般健診+α)

- 定期健康診断の代わりになる

- 自己負担が少ない

定期健診との一番の違いは「検査項目」です!

予防検診では定期健診では行わない「がん検査」などを行います。

人間ドックとの違いも検査項目の違いです。

人間ドックでは予防健診よりも詳細に検査することが可能です。

医療機関によっては生活習慣病予防健診の対象者向けのオリジナルの人間ドックコースを用意しているところもあります。

定期健診<予防健診<人間ドッグの順番で検査が詳細にできるようになります。

生活習慣病を放置する危険性について

生活習慣病の多くは自覚症状が無く、気付かないうちに進行していきます。

別名「サイレントキラー」と呼ばれ、ある日突然命に関わる疾患を引き起こすことがあります。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などは心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中などの血管性の病気へと進行しやすいのため注意が必要です。

関連記事:高脂血症になりやすい原因とは?脂質異常症との違いや治療について

生活習慣病を改善・予防する方法は?

生活習慣病を予防、改善するには生活習慣から見直す必要があります。

そのために30年以上前に行われた研究結果から生まれた「ブレスローの7つの健康習慣」というものがありますので、紹介いたします!

- 1.喫煙をしない

- 2.定期的に運動をする

- 3.飲酒は適量を守るか、しない

- 4.1日7~8時間の睡眠

- 5.適正体重を維持する

- 6.朝食を食べる

- 7.間食をしない

全国健康保険協会(協会けんぽ)からも生活習慣改善10か条がでています。

- 1.適度な運動

- 2.禁煙

- 3.塩分を控えめに

- 4.脂っぽい食事をさける

- 5.主食は肉よりも魚を心掛ける

- 6.野菜をたくさんとる

- 7.お酒はほどほどに

- 8.毎食後に歯磨きを

- 9.自分に合った方法でストレス解消

- 10.規則正しい睡眠で十分な休養を

協会けんぽさんのサイトではより詳しく載っておりますので是非読んでみてください!

生活習慣改善10カ条 | 健診・保健指導 | 全国健康保険協会

生活習慣病の検査・治療なら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへ

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、生活習慣病の治療も行っております。

当院では特に高血圧症、糖尿病、脂質異常症を中心に治療を行っております。

採血検査や超音波検査、心電図検査で総合的な全身の身体診察が可能です。

患者様一人一人に合わせた治療をさせていただくことで症状改善へ向かえるよう治療を行います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

生活習慣病は日々の食事や運動といったところから予防、改善が可能です。

大きく変えることは難しいものでも、ちょっとしたことから始めてみましょう。

例えば食事に野菜を取り入れてみる、晴れた日に歩いて買い物に行くなど。

何よりも継続が大事です。

無理なく行っていくことが大切なので、自分の体と医師と相談しながら予防、改善していきましょう!

参考文献

生活習慣病の原因は? すぐに実践できる5つの改善方法を紹介いたします!|スマート脳ドック | 健康コラム

生活習慣病予防健診とは?受診するメリット・デメリットと人間ドックとの違い

アデノウイルスの症状とは?潜伏期間や感染経路について解説

毎年夏になると保育園や小学校で流行る「アデノウイルス」

名前を聞いたことはあるかと思いますが、発熱や咳、鼻水などの風邪症状以外にも様々な症状があるのはご存知でしょうか。

今回はアデノウイルスの症状や感染経路、潜伏期間などについて詳しく解説していきます。

アデノウイルスとは?

アデノウイルスとは、プール熱とも言われる咽頭結膜熱の原因ウイルスです。

多くの型があり、免疫が付きにくく型によって胃腸症状や眼の症状、呼吸器症状など様々な症状があり何回もかかることがあります。

季節としては6月頃から流行し始め、7.8月に感染のピークを迎えます。

関連記事:咽頭結膜熱(プール熱)ってどんな病気?大人もかかる?流行性角結膜炎との違いも解説!

アデノウイルスの症状

高熱

数日間37~39℃の間を上がったり下がったりする熱、「弛張熱」が続きます。

熱の上昇に伴い、寒気や発汗も見られるため、安静にして体温管理を行うことが大切です。

喉の痛み

喉の腫れ(扁桃炎)や喉の痛み、炎症(咽頭炎)などを引き起こします。

そのため、飲み込みづらくなったり、声がかすれることもあり、こまめな水分補給やのど飴、うがいで痛みを和らげることがおすすめです。

また、重症化した場合、肺炎や気管支炎になることもあります。

結膜炎

ウイルスがついた手や指でこすることによっておこります。

結膜が赤くなり、目ヤニや目の充血、瞼の腫れなどを引き起こします。

悪化すると角膜という黒目の部分にまで炎症が進行し、痛みや目の異物感が出てきます。

目をこすらないように注意し、手洗いを徹底することが予防につながります。

咳や鼻水

風邪症状によくある咳や鼻水の症状もでることがあります。

解熱後、数日間咳が続く場合もあります。

症状が軽度であれば加湿器を使用して部屋の湿度を保ち乾燥から守ると良いでしょう。

消化器症状

下痢、嘔吐などの症状が出ます。

下痢の期間はウイルス性胃腸炎と比べ長いことがあります。

特に乳幼児に多くみられ、脱水症状に注意が必要です。

こまめに水分を補給し症状が長引く場合は医療機関を受診しましょう。

膀胱炎

頻尿、排尿時痛、血尿がでることがあります。

大体2~3日で症状が軽快し、尿所見も2週間以内には改善するといわれています。

痛みを伴い、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

なかなか改善が見られない場合や、日常生活に支障をきたしている場合は早期に医師の診察を受け、適切な治療を行いましょう。

アデノウイルスの感染経路

咳やくしゃみなどの飛沫

咳やくしゃみによってウイルスが飛散し、吸うことで感染します。

アデノウイルスはアルコール消毒が効きにくいといわれているので、石鹼を使用した手洗いうがいやマスクの着用をして予防しましょう。

汚染物との接触

タオルなどの感染者が触れたもの、尿や便に出たウイルスが付着した手などを介して、目や口にウイルスが入ることによって感染します。

温泉施設などでも感染することもあります。

感染者との密室での接触を避ける、タオルの共用を避け予防しましょう。

関連記事:【夏だけじゃない】プール熱の症状や流行時期、コロナとの違いについて

アデノウイルスの潜伏期間は?

ウイルスの型により異なりますが、大体2~14日と言われています。

プール熱(咽頭結膜熱)では5~7日、流行性角結膜炎では1週間以上の潜伏期間があります。

発症の2日前から他の人に感染するリスクが高く、発症してから数日間に強い感染力があります。

特に幼児や高齢者、免疫力が低下している人は感染リスクが高いため、手洗いや消毒などの基本的な感染予防対策が重要です。

アデノウイルスの検査方法

5~10分ほどで検査結果のわかる迅速抗原検査キットを使用します。

検体を採取する場所は喉の奥、糞便、目の結膜など症状に応じて変わります。

アデノウイルスに効果のある薬はありませんので、対処療法となります。

発熱に対しては解熱鎮痛剤、咳や鼻水などに対しても症状を和らげる薬を内服し、自宅で安静に過ごしましょう。

関連記事:ヘルパンギーナとは?症状や潜伏期間について徹底解説

アデノウイルスは大人も感染する?

大人にも感染します。

アデノウイルスは感染力が強く、家庭内で感染が広がるケースも多い感染症です。

高齢者が感染すると重症化するリスクが高くなり、細菌感染が併発しやすいです。

家庭内での感染を広めない為にも手洗いうがい、タオルや食器などの共有を避けるなどをして予防しましょう。

アデノウイルスに感染したら保育園は出席停止になる?

感染した場合、保育園や学校に登園、登校することはできません。

期間は以下のとなります。

- プール熱(咽頭結膜熱):症状がおさまってから2日

- はやり目(流行性角結膜炎):症状がおさまってから登園、登校可能

登校許可証については法律では定められておらず、学校によってルールが異なります。

提出が不要なところもあれば、医師の記入が必要な場合など様々あるので、通っているところに確認しましょう。

関連記事:熱が上がったり下がったりする原因や対処法を大人と子供に分けて解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当クリニックでは、ほかの感染症の可能性がないかなども含めて診察をおこないます。

アデノウイルスの迅速検査キットもご準備しておりますので、感染が心配な場合はお気軽にご相談ください。

アデノウイルスのまとめ

今回はアデノウイルスについて解説しました。

アデノウイルスは感染力が強く、飛沫を吸い込んだり、体の粘膜に触れたりすること感染します。

日頃から手洗いやうがいなどをこまめに行い予防していきましょう。

お困りの場合はお気軽に千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへご相談ください。

大塚製薬|アデノウイルス

横浜こどもクリニック|子どもの病気

LASR|アデノウイルス感染対策

かわかみ整形外科・小児科クリニック|小児科医の豆知識

健栄製薬|アデノウイルスは大人も感染する?症状や予防方法を解説

勝どきみなみクリニック|のどの病気

抗アレルギー薬とは?強さのランキングを一覧で掲載

近年、環境条件の悪化や生活様式の変化、社会生活の複雑化に伴うストレスの増加などにより、

- 気管支喘息

- 花粉症

- アレルギー性炎

- アトピー性皮膚炎

- 薬物による薄麻疹(じんましん)

などのアレルギー性疾患に悩む人が増加してます。

これらのアレルギー性疾患の治療法としては「抗アレルギー剤」とよばれる一連の薬剤や吸入用、あるいは外用「ステロイド剤」が開発され、難治性の症状の方に対しても適応するお薬が増えてきました。

今後も根治的な治療薬の開発が期待されています。

今回は、そんな抗アレルギー薬の種類や作用、さらにはおすすめの市販薬などについて説明していきたいと思います。

抗アレルギー薬とは

アレルギー治療薬は、アレルギー反応を引き起こす物質に対する体の反応を抑制または緩和するために使用される薬剤です。

アレルギーの症状は、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、皮膚の発疹など多岐にわたります。

これらの症状の治療にはさまざまな種類の薬が使用されますが、大きく分けて抗ヒスタミン作用を持つ薬とそうでない薬に分けられます。

抗ヒスタミン作用を持つ薬

抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応における主要な化学物質の一つであるヒスタミンの作用を妨害してアレルギー反応を抑えます。

ヒスタミンはアレルギー反応時に放出され、炎症、赤み、腫れ、かゆみなどを引き起こします。

抗ヒスタミン薬は、これらの症状を軽減するために広く使用されています。

抗ヒスタミン薬には第一世代と第二世代があり、第一世代のものは副作用として眠気を引き起こすことがありますが、第二世代はその副作用が少ないことが特徴です。

抗ヒスタミン作用を持たない薬

抗ヒスタミン作用を持たないアレルギー治療薬には、以下などがあります。

- ステロイド

- ロイコトリエン受容体拮抗薬

- 免疫調整薬

これらはアレルギーの症状を管理するために異なるしくみで作用します。

ステロイド薬

炎症を抑え、鼻の通りを良くする作用があります。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

アレルギー反応に関与する別の化学物質であるロイコトリエンの作用をブロックします。

免疫調整薬

アレルギーの根本的な原因に対処し、体の免疫反応を調整します。

関連記事:アレルギーに対する上手な薬の選び方|副作用や種類について

抗アレルギー薬の種類

アレルギー治療においては、患者さんの症状やアレルギーの原因に応じて、様々な薬剤が選択されます。

以下は、医師の視点から見たそれぞれの薬剤群についての解説です。

第一世代抗ヒスタミン薬

第一世代抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンH1受容体を遮断することで、アレルギー反応による症状の軽減を目指します。

眠気を引き起こすなどの中枢神経系に関わる副作用がありますが、即効性が高いため、短期的な症状緩和に有効です。

代表的な第一世代抗ヒスタミン薬

- ポララミン(一般名:クロルフェニラミン®)

- アタラックス(一般名:ヒドロキシジン®)

- レスタミン(一般名:ジフェンヒドラミン®)

第二世代抗ヒスタミン薬

第二世代抗ヒスタミン薬もH1受容体を遮断しますが、第一世代に比べて中枢神経系への影響が少なく、眠気などの副作用が軽減されています。

これにより、日中の使用に適しており、長期的な管理に有効です。

代表的な第二世代抗ヒスタミン薬

- アレジオン(一般名:エピナスチン®)

- エバステル(一般名:エバスチン®)

- ジルテック(一般名:セチリジン®)

- タリオン(一般名:ベポタスチン®)

- アレグラ(一般名:フェキソフェナジン®)

- アレロック(一般名:オロパタジン®)

- クラリチン(一般名:ロラタジン®)

- ザイザル(一般名:レボセチリジン®)

- ビラノア(一般名:ビラスチン®)

- デザレックス(一般名:デスロラタジン®)

- ルパフィン(一般名:ルパタジン®)

ステロイド薬

ステロイド薬は、アレルギー反応に伴う炎症を抑えるために使用されます。

これらは鼻炎、喘息、皮膚の炎症などに対して広範に効果を示します。

局所的に使用することで副作用を最小限に抑えることができ、長期的な症状管理に有効です。

代表的なステロイド薬

- ベタメタゾン:リン酸エステルナトリウム(商品名:リンデロン®)

- デキサメタゾン:リン酸エステルナトリウム(商品名:デカドロン®)

- フルチカゾン:プロピオン酸エステル(商品名:フルタイド®)

- モメタゾン:フランカルボン酸エステル(商品名:アズマネックス®)

メディエーター遊離抑制薬

メディエーター遊離抑制薬は、肥満細胞からのヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質の放出を抑制し、アレルギー反応を抑える薬剤です。

クロモグリク酸がこのグループに含まれ、特に喘息やアレルギー性鼻炎の予防に用いられます。

代表的なメディエーター遊離抑制薬

- クロモグリク酸ナトリウム(商品名:インタール®)

- トラニラスト(商品名:リザベン®)

- ペミロラストカリウム(商品名:アレギサール®)

ロイコトリエン拮抗薬

ロイコトリエン拮抗薬は、ロイコトリエン受容体に結合してその作用を阻害し、気管支喘息やアレルギー性鼻炎の症状を改善します。

代表的なロイコトリエン拮抗薬

- モンテルカストナトリウム(商品名:シングレア®、キプレス®)

- プランルカスト水和物(商品名:オノン®)

- ザフィルルカスト(商品名:アクセル®)

Th2サイトカイン阻害薬

Th2サイトカイン阻害薬は、Th2細胞から分泌されるサイトカイン(IL-4、IL-5、IL-13など)を阻害し、アレルギー反応を抑制します。

これにより、アレルギー反応を根本から抑制し、特に重症の喘息やアトピー性皮膚炎の治療に用いられることがあります。

代表的なTh2サイトカイン阻害薬

- オマリズマブ(商品名:ゾレア®)

- デュピルマブ(商品名:デュピクセント®)

- スプラタストトシル酸塩(商品名:アイピーディ®)

関連記事:アナフィラキシーって?コロナのワクチン接種でもなるの?│症状・治療・原因・対応

抗アレルギー薬の作用

アレルギー反応は、体が実際には害のない物質(例:花粉、ペットの毛)に過剰反応することで引き起こされます。

この反応により、ヒスタミンやロイコトリエンといった化学物質が体内で放出され、炎症や腫れ、かゆみなどの症状を引き起こすのです。

抗アレルギー薬は、このような化学物質の作用を抑制することで、症状を軽減していきます。

それぞれの薬には異なる働きがあり、症状の種類や重症度に応じて使い分けられます。

以下、それぞれの薬の作用機序を簡単に説明します。

肥満細胞からの化学伝達物質を抑える薬

肥満細胞は、アレルギー反応の際に最初に活動する細胞の一つで、体の中に「アラーム」を鳴らすような化学物質(メディエーター)を放出します。

この「アラーム」がかゆみや腫れなどのアレルギー症状を引き起こすのです。

肥満細胞からの化学伝達物質を阻害する薬は、この「アラーム」が鳴るのを防ぐことで、アレルギーの症状を抑えます。

抗ヒスタミン作用のある薬

ヒスタミンは、肥満細胞から放出された後、鼻水、くしゃみ、かゆみなどのアレルギー症状を引き起こす主要な化学物質の一つです。

抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンが体内の特定の部位に作用するのを防ぎ、これらの症状を軽減します。

抗ロイコトリエン薬

ロイコトリエンもアレルギー反応に関与する化学物質の一つで、特に気管支(呼吸するための管)の狭窄(きょうさく)や炎症を引き起こします。

これが喘息の発作や重い呼吸困難を招く原因です。

抗ロイコトリエン薬は、ロイコトリエンの作用を阻害し、呼吸のしやすさを改善します。

Th2サイトカイン阻害薬

Th2サイトカインは、アレルギー反応の「指揮官」のような役割を果たすタンパク質で、体のアレルギー反応を強化し続ける信号を出します。

Th2サイトカイン阻害薬は、これらの信号をブロックすることで、アレルギー反応を根本から抑える働きをします。

関連記事:アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

抗アレルギー市販薬の強さランキング一覧

市販で購入できるアレルギー治療薬のおすすめ順にご紹介します!

【1位】ジルテック(セチリジン塩酸塩)

「コンタックZ」や「ストナリニZ」などの薬に配合されています。

眠気はあるものの、市販でも購入可能で手軽に入手できる抗ヒスタミン薬です。

【2位】タリオン(ベポタスチン)

即効性がある抗ヒスタミン薬で、服用後は40分~1時間ほどで効果を感じられるメリットがあります。

食事前後などの影響を受けにくいのが特徴で、お好きなタイミングで服用が可能です。

【3位】アレジオン(エピナスチン)

他の薬剤に比べ眠気が出やすい薬でもあるため、服用後の仕事や運転などは注意が必要です。

また、アレジオンには点眼薬もあり、目のかゆみでお悩みの方によく使用されています。

市販でも購入できるお薬を3つ紹介させていただきましたが、病院処方では他にも効果的で副作用の少ない薬も処方可能です。

花粉症やアレルギー症状でお困りの方は是非一度医師へ相談してください。

関連記事:アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

アレルギーのご相談なら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックまで

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、アレルギー外来にてお子様からご高齢の方まで幅広い年齢のアレルギー治療を行っております。

当院では採血検査でアレルギー抗原検査を行い、身体診察後総合的にお薬のご紹介が可能です。

患者様一人一人に合わせた治療をさせていただくことで症状改善へ向かえるよう治療を行います。

花粉症やアレルギー症状でお困りの際は一度当院へお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、抗アレルギー薬の種類や作用、おすすめの市販薬を紹介させていただきました。

抗アレルギー薬は、気管支喘息や花粉症、アレルギー性炎などのアレルギー性疾患の治療法として使用されます。

また、抗ヒスタミン作用を持つ薬とそうでない薬があり、それぞれ症状に応じて服用することが大切です。

アレルギーの症状がある場合、まずは医療機関を受診し、しっかりと検査を行い、原因を特定することが重要です。

参考文献

・Middleton’s Allergy: Principles and Practice(ミドルトン アレルギー学:原則と実践)

・The Journal of Allergy and Clinical Immunology(アレルギーと臨床免疫学雑誌)

・Clinical Reviews in Allergy & Immunology(アレルギーと免疫学の臨床レビュー)

・Middleton’s Allergy: Principles and Practice

・The Journal of Allergy and Clinical Immunology

・Clinical Reviews in Allergy & Immunology

・「アレルギーとは何か」— 国立衛生環境研究所

・「アレルギー治療薬の種類と作用」— All About(ヘルスケア情報サイト)

微小粒子PM2.5と黄砂の影響|健康被害のリスクは?

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 辺土名(へんとな)です!

最近よく聞く「PM2.5」や「黄砂」。

一体なんなのか、なにが問題なのか。

今回は、PM2.5や黄砂の概要や、それらがもたらす影響、対処法などについて詳しく説明していきます。

PM2.5と黄砂とは

PM2.5

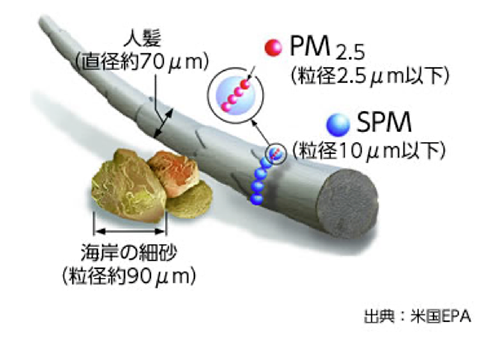

PM2.5(微小粒子物質)とは、大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1000分の1)以下の小さな粒子のことです。

身近なものでいうと髪の毛の1/30程度の非常に小さい粒子です。

大きさによる定義だけなので、特定の物質のことを指しているわけではないです。

しかし、主に以下などが含まれます。

- 炭素成分

- 硝酸塩

- 硫酸塩

- アンモニウム塩

- ケイ素

- ナトリウム

- アルミニウム

黄砂

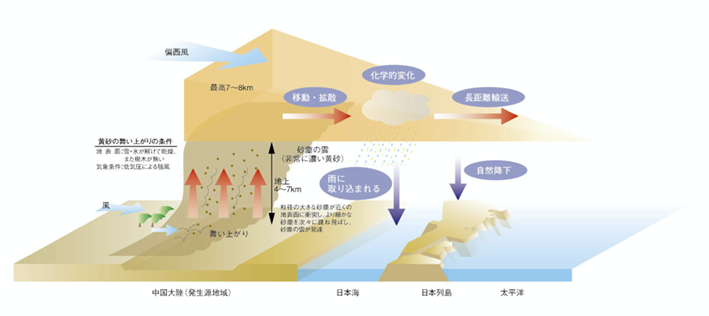

(出典:環境省)

黄砂とは、中国大陸内陸部のタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、黄土高原などの乾燥・半乾燥地域で、風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象のことです。

つまり黄砂は、以下などが含まれた砂のことを指しています。

- 造岩鉱物

- 雲母

- カオリナイト

- 緑泥石

- アンモニウムイオン

- 硫酸イオン

- 硝酸イオン

アンモニウムイオンや硫酸イオン、硝酸イオンは、土壌起源ではないと考えられ、飛来する際に大気汚染物質を取り込んだ可能性があるとみられています。

PM2.5と黄砂がアレルギー症状を引き起こす!

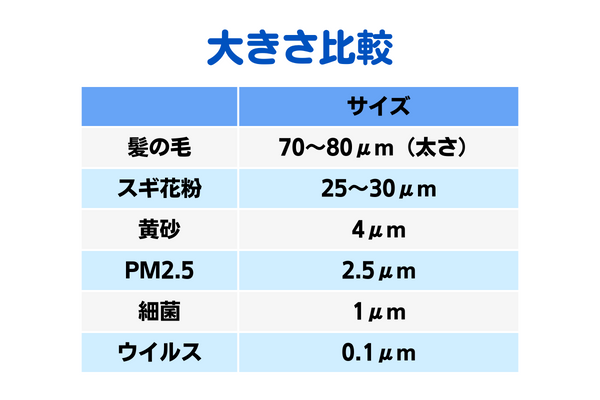

PM2.5や黄砂はすごく小さいんです!

どれだけ小さいのか、以下で他の具体例とサイズ感を比較しています。

この粒子の細かさから、粒子が肺に入り込み、気管支などの呼吸器系や循環器系に影響を及ぼします。

また、黄砂やPM2.5は有害な化学物質を付着させていることが多く、付着している化学物質が大気中に浮遊している花粉を破壊し、さらに強力なアレルギー物質に変化させ、より強力なアレルギー反応を引き起こす可能性があることが最近の研究でわかってきました。

主なアレルギー症状としては以下などがあります。

- くしゃみ

- 鼻水

- 鼻づまり

- 頭痛

- 目のかゆみ

- 皮膚のかゆみ

- 喉の痛み

- 咳

関連記事:花粉で喉が痛い・咳が止まらない時の対処法|インフルエンザとの違いは?

PM2.5と黄砂の対策法

一番の対策は、外に出ないことです!

でもそういうわけにもいかないですよね笑

簡単な対策法は以下などがあります。

- 気象庁のサイトやTVなどでPM2.5や黄砂の情報を確認し、飛来に備えましょう

- 不織布マスクを正しく着用しましょう

- 洗濯物は部屋干しし、帰宅時は服を払いましょう

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

現在のアレルギー検査項目に、PM2.5や黄砂はないので検査はできません。

しかし、千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、アレルギー症状に対して、適切な内服薬や外用薬の処方ができます!

症状がつらい、急に症状がでてきたなど、不安なことがあればいつでもご相談ください!

まとめ

今回は、PM2.5や黄砂の概要や、それらがもたらす影響、対処法などについて解説しました。

PM2.5や黄砂は、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こすことがあります。

もし外出する際は、不織布マスクを着用し、予防しましょう。

衣服にPM2.5や黄砂が付着している可能性があるので、帰宅時に衣服を払うことも大切です。

参考文献

花粉症の症状まとめ|喉のイガイガの治し方はある?

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックの院長 辺士名(へんとな)です。

今年も花粉症の時期がやってきましたね。

鼻水・鼻詰まり・目のかゆみ・くしゃみ・咳・たん・肌荒れ・かゆみetc…

花粉症の症状は多岐にわたります。

今回はそんな花粉症の原因や症状、予防方法について詳しく解説していきます!

花粉症にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

花粉症とは

花粉症は、花粉が原因で起こるアレルギー反応の一種で、春の訪れと共に多くの人がその症状に悩まされます。

しかし、花粉症は春だけでなく、植物の種類によっては夏や秋に症状が出ることもあります。

日本では、特にスギやヒノキの花粉が多くの人に影響を与えています。

花粉症の原因とメカニズム

花粉症の背後にあるメカニズムは、体の免疫システムが花粉を害のある侵入者と誤認し、過剰に反応することにあります。

この過剰反応によって、ヒスタミンをはじめとする炎症を引き起こす化学物質が放出され、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、鼻づまりなどのアレルギー症状が引き起こされます。

感作

最初に花粉に曝露された時、免疫システムは花粉を異物として識別し、花粉に対する抗体(IgE抗体)を生成します。

再曝露

その後、再び花粉に曝露されると、IgE抗体が花粉を捕捉し、マスト細胞と呼ばれる免疫細胞を活性化させます。

症状の発現

マスト細胞からヒスタミンなどの炎症メディエーターが放出され、鼻粘膜などの炎症が引き起こされ、花粉症の症状が現れます。

花粉症のリスクファクター

花粉症を発症するかどうかは、遺伝的な要因と環境的な要因の両方に影響されます。

家族内にアレルギー性疾患(花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎など)の既往がある場合、花粉症を発症するリスクが高まります。

また、都市部での生活、室内での過ごし方が多い生活スタイル、空気汚染などの環境要因も、花粉症のリスクを高めると考えられています。

関連記事:微小粒子PM2.5と黄砂の影響|健康被害のリスクは?

花粉症の種類とピーク時期

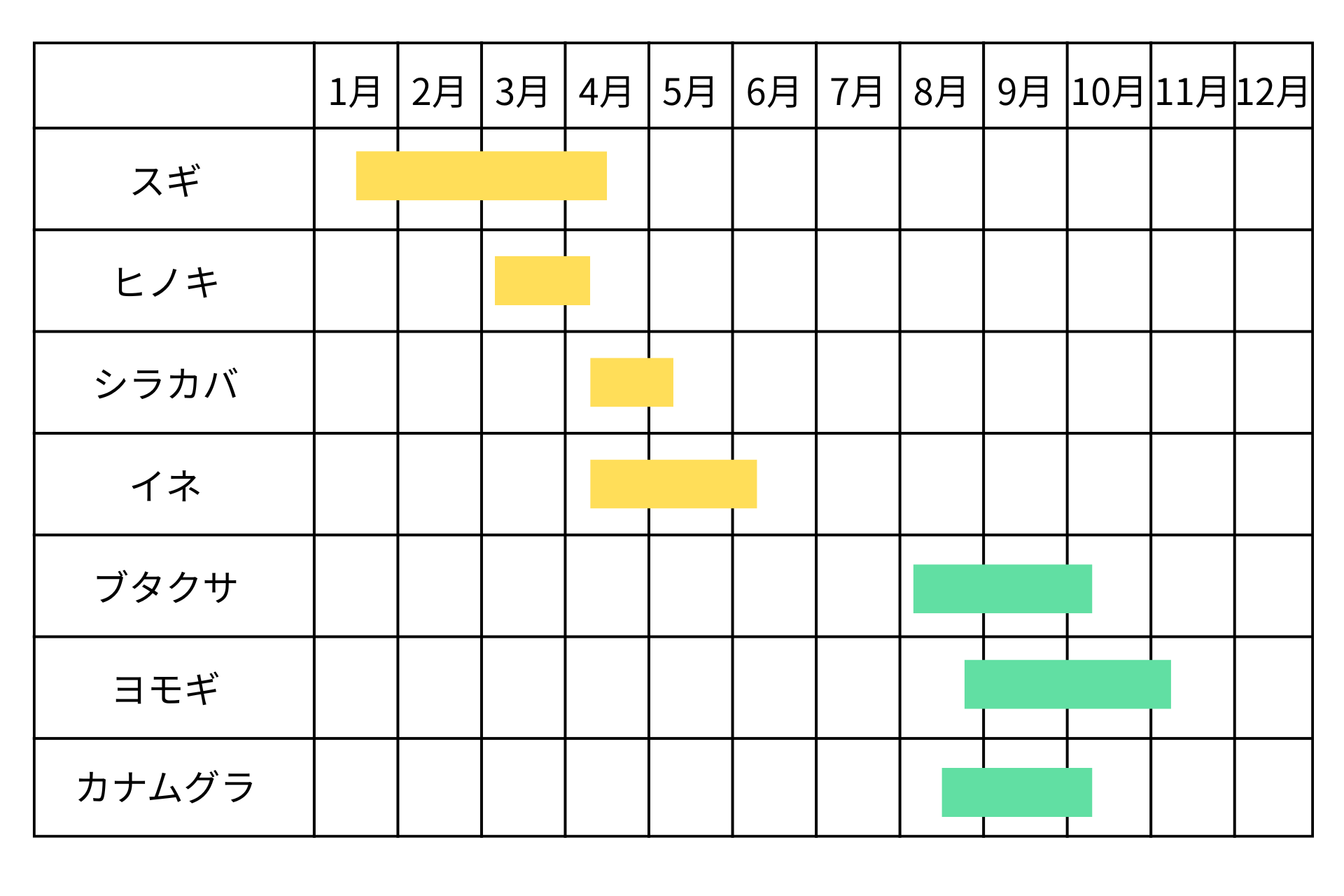

日本における花粉症は、主にスギ花粉とヒノキ花粉によって引き起こされますが、イネ科植物の花粉やブタクサなど、他の植物の花粉が原因となる場合もあります。

花粉の飛散時期は、その年の気象条件によって前後しますが、一般的な時期として以下のように分類されます。

スギ花粉

時期

スギ花粉は、日本全国で最も多くの人に影響を与える花粉症の原因です。

飛散時期は地域によって異なりますが、一般的には2月下旬から4月にかけてがピークです。

南日本ではやや早く始まり、北日本では少し遅くなります。

特徴

スギは造林や林業で広く植えられているため、特に都市周辺の山林から大量の花粉が飛散します。

スギ花粉症の症状は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどです。

ヒノキ花粉

時期

ヒノキ花粉の飛散時期は3月中旬から5月にかけてで、スギ花粉のシーズンと重なる部分がありますが、やや後半にピークを迎えます。

特徴

ヒノキもまた、日本の林業で広く利用されており、スギと同様に都市周辺の山林から花粉が飛来します。

ヒノキ花粉症の症状もスギ花粉症と同じく、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみといったアレルギー反応を示します。

イネ科植物の花粉

時期

イネ科植物(オオバコ、カモガヤなど)の花粉症は、5月から7月にかけての初夏に多く見られます。

特徴

イネ科の花粉は、都市部や田園地帯で飛散し、鼻炎や結膜炎の原因となります。

ブタクサ花粉

時期

ブタクサの花粉は、夏の終わりから秋にかけての8月から10月にかけて飛散します。

特徴

都市部や荒れ地に生えるブタクサから飛散する花粉は、スギやヒノキ花粉に比べると影響範囲は狭いものの、接触すると鼻炎や結膜炎を引き起こすことがあります。

これらの花粉の時期と種類を知ることは、花粉症の予防や症状の管理において非常に重要です。

花粉の飛散が始まる前に予防措置を講じることで、症状を軽減させることが可能です。

また、花粉の飛散情報をチェックし、外出時にはマスクや眼鏡を着用する、帰宅後はこまめに手洗いやうがいを行う、室内では空気清浄機を利用するなどの対策が効果的です。

主な花粉の流行時期

- スギ:1月下旬~4月上旬

- ヒノキ:3月中旬~4月上旬

- シラカンバ:4月中旬~5月上旬

- イネ:4月中旬~6月上旬

- ブタクサ:8月上旬~10月上旬

- ヨモギ:8月下旬~11月中旬

- カナムグラ:8月中旬~10月上旬

関連記事:花粉症に効く注射とは?費用や効果を解説

花粉症の症状

花粉症の三大症状はとして以下が挙げられます。

- サラサラした鼻水

- くしゃみ

- 鼻づまり

主に呼吸器系と眼に影響を与える症状が特徴的です。

花粉症の主な症状は以下です。

鼻に関する症状

- 鼻水

透明でサラサラとした水のような鼻水が特徴的です。

アレルギー反応によって鼻粘膜が刺激されることで生じます。 - 鼻づまり

鼻粘膜の腫れや炎症により、鼻の通りが悪くなります。

これにより、特に夜間や就寝時に呼吸が困難になることがあります。 - くしゃみ

繰り返し強いくしゃみが出るのも花粉症の特徴的な症状です。

花粉が鼻粘膜に触れることで反射的に起こります。 - かゆみ

鼻の内部がかゆくなることがあり、これも花粉が鼻粘膜に触れることによるアレルギー反応の一つです。

目に関する症状

- 目のかゆみ

眼球の表面が花粉によって刺激され、かゆみを感じることがあります。 - 結膜充血

目が赤くなる現象で、アレルギー反応による血管の拡張によって生じます。 - 涙目

目のかゆみや刺激に対する自然な防御反応として、涙が多く分泌されます。 - まぶたの腫れ

重度の場合、眼周囲の炎症によりまぶたが腫れることがあります。

その他の症状

- 皮膚のかゆみ

花粉症の人では、皮膚が敏感になっており、かゆみを感じやすくなることがあります。 - 疲労感

長期間にわたる症状の影響で、体力を消耗し、疲労感を感じることがあります。 - 頭痛

鼻づまりが原因で副鼻腔に圧力がかかることで、頭痛が起こることがあります。 - 声がれ(嗄声(させい))

喉にもアレルギー反応が起き、声がかすれることがあります。

花粉症の予防対策

花粉症の予防には、花粉との接触を減らすことが最も効果的な方法です。

以下に、花粉症の予防策について具体的な方法を紹介します。

花粉の情報をチェックする

花粉の飛散量は日によって異なります。

天気予報や専門サイトで花粉の飛散情報を確認し、症状が強い方は飛散量が多い日はなるたけ外出を控えるようにしましょう。

室内での対策

窓を閉めて花粉の侵入を防ぎます。

換気が必要な場合は、花粉が少ない早朝や夜間に短時間行うと良いでしょう。

室内での花粉を減らすために、空気清浄機の使用がおすすめです。

HEPAフィルター搭載の空気清浄機は、花粉を効果的に除去できます。

床や家具のホコリは定期的に掃除し、花粉を室内に溜め込まないようにしましょう。

外出時の対策

マスクや眼鏡を着用して、花粉が鼻や目に入るのを防ぎます。

特に、不織布のマスクは花粉をブロックする効果が高いです。

帽子をかぶることで、髪に花粉が付着するのを防げます。

外出から帰宅したら、玄関で衣服についた花粉を払い落とし、顔や手を洗うことで、花粉を室内に持ち込まないようにします。

可能であれば、シャワーを浴びるとより効果的です。

洗濯物は屋外に干さず、室内干しや乾燥機を使用すると良いでしょう。

食生活と生活習慣の改善

ビタミンCやビタミンEなど、抗酸化作用のある栄養素を多く含む食品を積極的に摂取します。

これらは免疫機能をサポートし、アレルギー反応を抑制する効果が期待できます。

良質な睡眠とストレスの管理も大切です。

睡眠不足やストレスは免疫バランスを乱し、花粉症の症状を悪化させることがあります。

アレルゲン免疫療法

重症の花粉症で日常生活に支障をきたす場合、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法や注射による免疫療法)を検討することも一つの手段です。

これは、少量のアレルゲンを体内に導入し、徐々に体を慣らしていく治療法で、アレルギー反応を抑制することを目指します。

医師の診断と指導のもとで行う必要があります。

これらの予防策を組み合わせることで、花粉症の症状を軽減し、春の季節をより快適に過ごすことが可能です。

関連記事:花粉症に効く舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)って?費用・期間・効果は?

花粉症の治療方法

花粉症の治療法は多岐にわたりますが、主に薬物療法とアレルゲン免疫療法(AIT)に大別されます。

特にアレルゲン免疫療法の一つである舌下免疫療法(SLIT)は、花粉症の根本的な治療法として注目されています。

ここでは、花粉症の治療法全般と、舌下免疫療法について詳しく説明します。

花粉症の薬物療法

花粉症の症状を緩和するためには、以下のような薬物が一般的に使用されます。

抗ヒスタミン薬

アレルギー反応によって放出されるヒスタミンの作用をブロックし、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を緩和します。

内服薬や点眼薬、点鼻薬の形で利用されます。

ステロイド含有の点鼻薬

鼻の粘膜の炎症を抑え、鼻づまりや鼻水などの症状を緩和します。

長期間の使用には注意が必要です。

点眼薬

目のかゆみや充血を緩和するために使用されます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

アレルギー反応に関与するロイコトリエンの作用を阻害し、特に鼻づまりに効果的です。

舌下免疫療法(SLIT)

舌下免疫療法は、特定のアレルゲン(この場合は花粉)に対する耐性を体内で徐々に高めることを目的とした治療法です。

長期的な視点でアレルギー反応自体を抑制し、症状の発生を減少させることができます。

治療の流れ

- 診断

まず、皮膚パッチテストや血液検査を通じて、患者がどの花粉に対してアレルギー反応を示すかを特定します。 - 治療開始

特定された花粉のエキスを少量から始めて、舌の下に滴下または舌下錠として投与します。

このプロセスは、通常、自宅で毎日行います。 - 継続

初期の数週間から数ヶ月で徐々にアレルゲンの量を増やし、その後は維持用量を定期的に続けます。

治療期間は通常、3年から5年程度が推奨されます。

効果とメリット

この治療は症状の緩和だけでなく、長期的に継続すればアレルギー症状を根治することができます。

使用するアレルゲンが特定されているため、効果的な治療が期待できます。

自宅で治療ができ、日常生活に大きな影響を与えにくいです。

注意点

初期段階での副作用として、口内のかゆみや腫れが生じることがあります。

稀に、アレルギー反応が強く出ることがあるため、治療開始時は医療機関の指導のもとで行う必要があります。

効果を実感するまでに時間がかかるため、長期的な視点での治療が必要です。

花粉症の治療は、患者さんの症状や生活スタイル、アレルギーの種類によって最適な方法が異なります。

そのため、医師の診断と指導のもとで、個々に適した治療計画を立てることが重要です。

花粉症の喉のイガイガの治し方は?

花粉症による咽頭部の違和感は、喉のかゆみ、刺激感、乾燥感、あるいは「異物感」などとして体験されることがあります。

これらの症状は、花粉が咽頭粘膜に接触することで引き起こされるアレルギー反応によるものです。

以下に、このような症状の治療法について説明します。

薬物療法

抗ヒスタミン薬

飲み薬の形で使用される抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応によって引き起こされる喉のかゆみや刺激感を緩和します。

非鎮静性抗ヒスタミン薬は日中の眠気を引き起こしにくいため、日常生活に影響が少ないです。

ステロイド含有の点鼻薬

アレルギー性鼻炎の治療に使われる点鼻薬は、鼻から喉にかけてのアレルギー反応を抑制し、咽頭部の違和感を緩和する効果が期待できます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

アレルギー反応に関与するロイコトリエンの働きを抑えることで、喉の違和感や鼻炎の症状を緩和します。

咽頭部への直接的な治療

点喉薬

喉の炎症や痛みを和らげるために、咽頭部に直接スプレーする薬もあります。

抗炎症作用や鎮痛作用を持つ成分が含まれている場合が多く、局所的な症状の緩和に役立ちます。

生活習慣の改善

十分な水分摂取

喉の乾燥を防ぐために、水分をこまめに摂取することが大切です。

温かい飲み物は、喉のリラックスにも役立ちます。

加湿器の使用

室内の湿度を適切に保つことで、喉の乾燥や刺激を軽減できます。

禁煙

タバコの煙は喉を刺激し、症状を悪化させるため、禁煙が推奨されます。

アレルゲン免疫療法

花粉症の根本的な治療法として、アレルゲン免疫療法が考えられます。

この治療法は、体のアレルギー反応を徐々に変えていくことを目指し、長期的には咽頭部の違和感を含む花粉症の症状を軽減させる可能性があります。

花粉症による咽頭部の違和感の治療には、症状の程度や個人の健康状態に応じて、これらの治療法を組み合わせることが一般的です。

関連記事:花粉による肌荒れはなぜ起きる?|原因やスキンケア対策を解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当院では血液検査を行い、アレルギーの原因物質を特定した上で、上記でご説明した舌下免疫療法をはじめ様々な治療法の中から適切な治療法をご提示させていただけます。

花粉症や他アレルギー治療を行いたい方はお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、花粉症の原因や症状、予防方法について解説しました。

いかがでしたでしょうか?

花粉症の症状は様々です。

対処療法を行い症状を軽くすることは可能ですが、毎年花粉症に苦しんでいるので対処療法ではなく根本から治療を行いたいとお考えの方は、ぜひアレルゲン免疫療法をお試しください。

当クリニックでも舌下免疫療法が可能です。

お気軽にご相談ください。

末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?

末期がんの患者様が最後の数か月(2~3ヶ月)の間に経験する可能性がある症状は多岐にわたります。

がんの種類、がんが体のどの部分に影響を及ぼしているか、および患者様の全体的な健康状態によって異なります。

今回は、末期がんによくみられる症状や、症状の経過、がんの種類による違いなどについて詳しく解説していきます。

末期がんによくみられる症状

末期がんの患者様が最後の2~3ヶ月の間に経験する可能性がある症状は多岐にわたります。

これらの症状は、がんの種類、がんが体のどの部分に影響を及ぼしているか、および患者様の全体的な健康状態によって異なります。

以下に、一般的な経過として見られる症状を時系列に沿って説明しましょう。

なお、この説明は一般的な傾向に基づいており、個々の患者様の状況によって異なることをご理解ください。

末期がんの一般的な症状の経過

初期段階(約2~3ヶ月前)

- 疲労感

極度の疲労や体力の低下が見られます。

少しの活動(立ったり、歩いたり)でも疲れやすくなります。 - 食欲不振

食べることに対する興味が減少し、徐々に体重が減り、痩せていきます。 - 痛み

がんの進行によって新たな痛みが現れるか、現在の痛みがさらに悪化することがあります。 - 呼吸困難

肺や周囲の組織にがんが広がっている場合、呼吸困難の症状が出現し呼吸がしにくくなることがあります。

中期段階(約1~2ヶ月前)

- 意識の変化

寝ている時間が長くなったり、意識が朦朧とする時間が増えたりします。 - 浮腫の増悪

足や腹部に浮腫ができ始め、体動困難や不快感を引き起こすことがあります。 - 皮膚の変化

黄疸や皮膚の色素沈着など、皮膚に変化が見られることがあります。

末期段階(最後の数週間)

- 意識レベルの低下

患者様は大半の時間を眠って過ごし、起きている時も反応が鈍くなります。

摂食・摂水の困難: 飲み込む力が弱まり、食事や水分の摂取が困難になります。 - 呼吸パターンの変化

呼吸が徐々に不規則になり、無呼吸の時間が伸びたり、「チェーンストークス呼吸」と呼ばれる呼吸パターンが見られることがあります。

がんと診断されてからの平均余命は?

末期がん(治療不可能ながん)の患者様の平均余命は、以下などの多くの要因によって大きく異なります。

- がんの種類

- がんの進行度

- 患者さんの一般的な健康状態

- 利用可能な治療法や緩和ケアの対応

そのため、一概に「すべての末期がん患者の平均余命はこれだ」と示すことは困難です。

関連記事:悪性腫瘍ってなに?がんも含まれる?それぞれの症状や種類、特徴について

がんの種類による違い

各種がんにおける進行段階や治療の応答性には大きな差があり、それによって余命も大きく異なります。

例えば、進行した肺がんや膵臓がんの患者様は、比較的短い平均余命を示すことが多いです。

一方で、乳がんや前立腺がんのように、比較的治療の選択肢が多く、ある程度の期間、病状の管理が可能な場合もあります。

以下に末期がんと診断された場合の癌の種類それぞれの平均的な余命を記載します。(個人差があります。)

| がんの種類 | 余命 |

| 進行性非小細胞肺がん | 数ヶ月から1年未満が多い |

| 膵臓がん | 末期の場合、数か月 |

| 進行性肝臓がん | 数か月から1年程度 |

| 進行性膠芽腫(脳腫瘍) | 数か月から1年程度 |

緩和ケアの役割

末期がん患者様にとって、緩和ケアは症状の管理と生活の質の向上を目的として重要です。

緩和ケアが適切に提供されることで、痛みや呼吸苦などの他の症状が軽減され、患者様とその家族の精神的なサポートが行われます。

これにより、患者様の余命が延長する可能性もありますが、主に生活の質(QOL=Quality of life)の改善に焦点を当てています。

末期がんと診断されたら?

末期がんと診断された際には、患者様とその家族は多くの選択肢を検討・考慮する必要があります。

治療の目標は、生存期間の延長、症状の緩和、生活の質の向上など、患者様の希望や状態に応じて異なります。

主な選択肢には以下などがあるでしょう。

- 諦めず治療を継続する

- 緩和ケアへ移行する

- ホスピスケアを受ける

ここではそれぞれのその概要を説明します。

諦めず治療を継続する

末期がんであっても、先進的な治療を選択することは可能です。

これには、がんの進行を遅らせるための以下などが含まれます。

- 化学療法

- 放射線療法

- 標的療法

- 免疫療法

治療を継続する目的は、可能な限り生存期間を延長することや、症状を管理して生活の質を維持することにあります。

しかし、これらの治療は様々な副作用が伴うことが多く、治療の利益とリスク(メリットとデメリット)を慎重に検討する必要があるでしょう。

緩和ケアへ移行する

緩和ケアは、末期がん患者様の痛みや他の症状を管理し、患者様とその家族に精神的、社会的サポートを提供することに焦点を当てたアプローチです。

緩和ケアの目的は、治療による延命ではなく、患者様の生活の質を最大限に向上させることにあります。

緩和ケアは、以下で受けることができます。

- 病院

- 緩和ケア専門施設

- 在宅

緩和ケアチームは、痛みや不快感の管理、心理社会的な支援、終末期の計画など、患者様とそのご家族様の包括的なニーズに対応します。

ホスピスケアを受ける

ホスピスケアは、余命が限られている患者様に対して、緩和ケアの原則に基づいたサポートを提供するサービスです。

ホスピスケアは、治療の目的が延命ではなく、患者様の残された時間をできるだけ快適に過ごすことに重点を置いています。

ホスピスケアは、病院のホスピス病棟、ホスピス専門施設、または患者様の自宅で提供されることが多く、痛みや不快な症状の管理、心理的・精神的な支援、家族へのケアなどを含みます。

また、ホスピスケアチームには、医師、看護師、社会福祉士、精神的支援を提供する専門家など、多職種のスタッフがいます。

これらの選択肢は相互に排他的ではなく、病状の進行に応じて、治療方針を調整することが可能です。

例えば、先進治療を試みた後に、緩和ケアやホスピスケアに移行することも一般的です。

重要なのは、医療従事者が十分な情報とサポートを提供し、患者様とその家族が患者様の価値観や希望に最も合致した選択を行えるようにすることでしょう。

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

末期がんと診断されても生還するケースもある

末期がんと診断された患者様が完治したり、長期生存するケースは非常にまれですが、例外的なケースは存在します。

これらのケースはしばしば「奇跡的な回復」と呼ばれ、医学界では詳細な研究の対象となっています。

完治や長期生存が報告されるケースは、特定のがんの種類、個人の免疫反応、新たな治療法(治験)の奏功、または他の未解明の因子によるものかもしれません。

エビデンスと説明

免疫療法と長期生存者

最近の研究で、特定の免疫療法が末期がん患者において長期生存をもたらす可能性があることが示されています。

例えば、メラノーマ(皮膚がん)患者を対象とした免疫チェックポイント阻害剤の使用は、一部の患者において長期的な利益をもたらしました

参考文献

Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, et al. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. J Clin Oncol. 2015;33(17):1889-94.

高度個別化治療

遺伝子プロファイリングを利用した高度に個別化された治療戦略が、特定の末期がん患者において驚くべき反応を示した事例が報告されています。

これらのアプローチは、がんの遺伝的特徴に基づいて最適な治療法を選択することを可能にします。

参考文献

Le Tourneau C, Delord JP, Gonçalves A, et al. Molecularly targeted therapy based on tumour molecular profiling versus conventional therapy for advanced cancer (SHIVA): a multicentre, open-label, proof-of-concept, randomised, controlled phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015;16(13):1324-34.

上記なような例外的な症例もありますが、末期がんと診断された多くの患者様は、病気が治ることはなく、治療の主な目的は症状の緩和と生活の質の向上になります。

しかし、新しい治療法の開発と臨床試験により、末期がん患者様の治療選択肢は増加しており、一部の患者様にとっては長期生存の可能性が向上しています。

これらの例外的なケースは希望を提供しますが、全ての患者様に当てはまるわけではないため、治療計画は個々の患者様の状況に応じて慎重に検討する必要があるでしょう。

関連記事:胃がんの症状は胃炎や胃潰瘍と似ている?【早めの検診を】

がんの検査・治療なら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへ

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは即日で検査結果をお伝えできる最新の血液検査機器のドライケムを導入している他、超音波機器・心電図機器等を導入しています。

検査を受けたその日に検査結果をお伝えさせていただけます。(一部の特殊検査を除く)

検査結果で異常を認めた際には、追加で精密検査や診察を受けていただく為に、専門機関や医療機関へ情報提供を行い、紹介受診をしていただくことが可能です。

お困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、末期がんによくみられる症状や、症状の経過、がんの種類による違いなどについて解説しました。

いかがでしたでしょうか?

近年では医学が進みがんを患い、克服してがんになる前と同じように生活ができる方も多くなりました。

しかし、まだまだがんを患い亡くなってしまうことも多くあります。

がんを患ってしまった方が最後まで自分らしく生活を送れるように緩和ケアやホスピスなどがあります。

治療し続けることも重要ですが、治療で様々な副作用が現れるため、治療を続けるメリットやデメリット、緩和ケアやホスピスへ移行することなども患者様ご本人様や、ご家族様も含めしっかりと話し合いを行っていくことが大切です。

がんの治療や、末期がんの最期の過ごし方など、何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。