流行中?麻疹(はしか)ってどんな病気?治療や予防方法は?

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 院長の辺土名(へんとな)です。

少し前からニュースやSNSなどでも話題になっている麻疹ですが、みなさんは麻疹についてご存知ですか?

麻疹は、パラミクソウイルス科に属する麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の感染症で、全世界で発生しています。

麻疹は空気感染するため、感染力が非常に強く、免疫を持っていない人がウイルスにさらされるとほぼ100%の確率で感染します。

麻疹(麻しん・はしか)とは?

麻疹ウイルスによって引き起こされるこの病気は、高い感染力を持ち、空気を介して容易に伝播します。

感染者の咳やくしゃみによって放出された微小な飛沫を他の人が吸い込むことにより感染します。

*5類感染症全数把握疾患ですが、診断後は直ちに届出が必要です。

*第2種学校感染症に指定されており、解熱後3日経過しないと登校できません。

関連記事:麻疹(はしか)とは何か?症状や予防についても解説!

麻疹の主な症状と診断方法

麻疹の主な症状

①特徴的な二峰性の高熱

主に空気感染により感染します。

約12日間の潜伏期の後に、カタル期→発疹期→回復期と推移していきます。

二峰性の発熱を呈し、一峰目の終わりごろに出現するKoplik斑(口の中に出来る白い斑点)と二峰目と同時に出現する融合性発疹(発疹どうしがつながっていく状態)が特徴的です。

※二峰性とは、時間の経過に伴い病状が2つの高まりを持つことを指す

②咳、鼻水などの風邪症状と結膜炎(目が赤くなる)

③特徴的な全身に広がる赤い発疹

二峰目の発熱の際に頭頸部(目・脳を除く首から上の部位)から始まり、全身に広がる丘疹性紅斑を生じます。

*発疹は融合性があり、消退後はしばらく色素沈着が残ります。

④Koplik(コプリック斑)

頬粘膜に数個〜数十個出現する、紅暈を伴うミルクかす様の白色粘膜疹

などがあります。

診断方法

主に医師の診察により、臨床的診断を行います。

確定診断は、ウイルス分離法やウイルス遺伝子の検出(PCR法など)、血清学的検査(EIAなど)などを行います。

関連記事:麻疹(はしか)の症状|感染力が強い?予防接種や風疹との違いも

麻疹の予防接種が必要な理由

麻疹は非常に感染力が強く、合併症を引き起こす可能性がああります。

重症化すると命に関わることもあります。

合併症には中耳炎や喉頭炎、肺炎、脳炎、そして亜急性硬化性全脳炎(SSPE)などがあります。

これらのリスクを避けるために、予防接種が非常に重要です。

MR(麻疹・風疹)ワクチンによる予防接種が推奨されています。

年齢別の対応

日本では、生後12ヶ月頃に1回目、1歳6ヶ月から2歳までの間に2回目のMRワクチン接種が推奨されています。

これにより、麻疹に対する免疫が得られ、集団免疫の構築にも寄与します。

生後6ヶ月までは母体からの受動免疫により罹患しないことがわかっています。

関連記事:風疹(風しん)はどんな症状が出る?妊娠時に気をつけるべき理由と感染経路について

麻疹の予防方法

麻疹はとにかく予防が大切です。

私たちにできることは

- MRワクチンの接種

- 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染予防措置

- 麻疹患者との接触を避ける

以外にはありません。

流行中は人混みをなるべく避けて生活するようにしましょう。

麻疹の治療法

麻疹の治療に関しては、特異的な抗ウイルス治療法は存在しません。

したがって、治療は主に対症療法に基づいており、患者の症状を軽減し、合併症のリスクを最小限に抑えることを目的としています。

高熱に対しては解熱剤などを使用、十分な休養と水分補給が推奨されます。

- 解熱剤

発熱に対しては、アセトアミノフェン(カロナール)やイブプロフェンを使用して体温を下げることが推奨されます。

アスピリンはライ症候群のリスクがあるため、子供には推奨されません。 - 水分補給

高熱や発疹による体液の喪失に対処するため、十分な水分補給が重要です。 - 安静

充分な休息が回復には有効です。

麻疹の合併症の管理

抗生物質

麻疹による二次的な細菌感染(例えば、肺炎や中耳炎)が疑われる場合には、適切な抗生物質が処方されることがあります。

ビタミンA補給

重症麻疹患者や合併症のリスクが高い患者(特に栄養不良の子供)に対して、ビタミンAの補給が推奨されます。

ビタミンAは、麻疹による重篤な合併症や死亡リスクを減少させることが示されています。

※ビタミンA補給のエビデンス

世界保健機関(WHO)によると、ビタミンAの補給は、麻疹による死亡率を最大50%まで減少させる可能性があるとされています。

特に発展途上国において、ビタミンA補給は麻疹の重篤な合併症を減少させるための重要な介入とされています(WHO, “Measles vaccines: WHO position paper”, 2017)。

合併症が発生した場合は、それに応じた治療が必要になります。

麻疹ワクチンは高い効果を持ち、WHO(世界保健機関)も麻疹撲滅のためにワクチン接種を推奨しています。

日本では、麻疹を含む感染症の予防接種は、予防接種法に基づいて実施されています。

接種率の向上により、麻疹の発生率は大幅に低下しています。

しかし、世界的にはまだ麻疹が流行している地域があり、感染予防とワクチン接種の普及が重要とされています。

この情報は、医学界で広く認められている知見と、世界保健機関などの公的機関からのガイドラインに基づいています。

医療提供者や公衆衛生の専門家は、麻疹の予防と管理に関して最新のエビデンスに基づいた情報を提供し続けることが重要です。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では麻疹に対して医師の診察の後に診断を行い、適切な治療をさせていただきます。

体調不良でお困りの際は千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへお気軽にお問い合わせください。

大人が溶連菌にかかるときつい?気づかず放置は危険?

溶連菌と聞くと主にお子さんがかかる病気のイメージですが、実は大人にも感染します。

今回は、そんな溶連菌感染症についての概要や症状、大人がかかった場合のリスクなどについて解説していきます。

関連記事:溶連菌の潜伏期間は?感染したら出席停止?

溶連菌感染症とは

溶連菌感染症は、A群β溶血性連鎖球菌(Streptococcus pyogenes)によって引き起こされる感染症です。

この菌は、以下などさまざまな疾患の原因となります。

- 咽頭炎(のどの痛み)

- 扁桃炎

- 猩紅熱(しょうこうねつ)

- 皮膚感染症(とびひ)

- リウマチ熱

特に子どもに多い感染症ですが、成人も感染する可能性があります。

流行時期は主に11~4月です。

感染経路は、以下の2種類があり、2~5日程の潜伏期間を経て発症します。

- 飛沫感染

咳やくしゃみなどから感染する - 接触感染

皮膚と皮膚が触れたり感染者が触れたものから感染する

一般的には2~10歳ごろのお子様の感染が多く、大人へも感染します。

一度感染しても、繰り返し感染しますが、抗生剤の服用から24時間で感染力がほとんどなくなります。

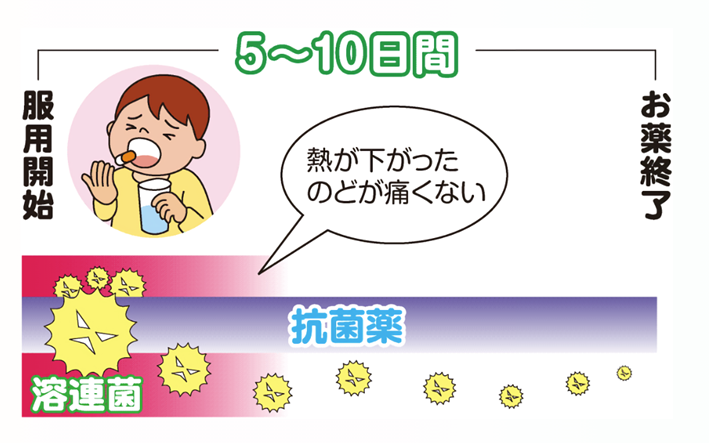

治療は抗生剤の服用になりますので、正しい容量・用法で処方された薬を飲み切ることが大切です。

溶連菌の症状

では次に、溶連菌感染症の症状について詳しく解説していきます。

主な症状として以下などが挙げられます。

- 急性咽頭炎および扁桃炎

- 猩紅熱(しょうこうねつ)

- とびひ

- 丹毒

- 劇症型溶連菌感染症

それぞれの症状の特徴について解説しましょう。

急性咽頭炎および扁桃炎

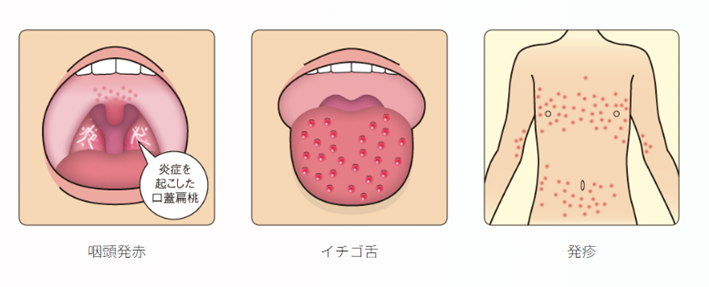

溶連菌感染症は喉の痛みが代表的な症状です。

喉が赤く腫れ、扁桃腺に白い膿がみられることがあります。

また、溶連菌感染症の特徴として舌の表面が赤いブツブツした状態(苺舌)になります。

猩紅熱(しょうこうねつ)

全身に赤い発疹ができることがあります。

発熱・のどの痛みとほぼ同時期に発疹が出始めます。

発疹は小さな点状のものから栗粒ほどの大きさで、小さく盛り上がった状態です。

首や、わきの下、足の付け根から出始め、全身へと拡大していきます。

とびひ

とびひは主に黄色ブドウ球菌によって起りますが、溶連菌によって起こることもあります。

虫刺されや、ケガの傷口から溶連菌が入り発症します。

水ぶくれが途中から膿を持ち、破れて皮膚がめくれ、ただれた状態なりかさぶたへと進行していきます。

溶連菌が原因のとびひの場合、かさぶたの状態でも中に生きた菌がいる状態なので感染力があり注意が必要です。

丹毒

溶連菌が毛穴に感染するとおでき(丹毒・面疔)が顔や手足にできる場合があります。

おできに触れると強い痛みがあります。

また、高熱や全身の倦怠感などの症状を伴います。

劇症型溶連菌感染症

劇症型溶連菌感染症とは、溶連菌が傷口や粘膜から通常菌の存在しない筋肉や脂肪組織、血液に侵入し発症します。

初期症状は、発熱、手足の痛み程度ですが、致死率30%、発症すると筋肉周辺が壊死してしまうことから「人食いバクテリア」とも呼ばれています。

日本でも毎年100〜200名ほどの患者数が報告されています。

溶連菌の症状の順番や経過

溶連菌感染症の主な症状の経過について解説していきます。

2~5日程度の潜伏期間の後に、急な発熱と、のどの痛み、倦怠感などが出ます。

個人差はありますが、同時に嘔吐を伴う場合もあるでしょう。

少し遅れて、発疹や、イチゴ舌の症状が出ます。

通常、抗生剤を服用することで1~2日程度で症状は速やかに消失します。

しかし、中途半端に治療を行うと後述するさまざまな合併症を引き起こす可能性があるため、抗生剤の服用期間は抗生剤の種類にも左右されますが、通常7~10日間の服用が推奨されています。

溶連菌の合併症

抗生剤の服用で症状はすぐによくなるので、薬を飲まなくなってしまったり、そもそも治療を行わなかった場合様々な合併症を引き起こすことがあります。

代表的な合併症は以下の通りです。

- リウマチ熱

- 急性糸球体腎炎

- 結節性紅斑

- 肺炎

- 蜂窩織炎(ほうかしきえん)

- 敗血症

- 髄膜炎

それでは、以下で溶連菌感染症が引き起こす合併症について解説していきます。

リウマチ熱

関節痛、発熱、胸痛、動悸や、本人の意思と関係なくけいれんのような症状、発疹、皮膚下の小さなこぶなどの症状が組み合わさって現れます。

溶連菌に感染してから10日~数週間の後に発症しますが、しっかりと治療を行えば0.02%程度まで発症を抑えられます。

急性糸球体腎炎

以下などの症状が出ます。

- まぶたの腫れ

- 高血圧

- 血尿

- 顔色が悪い

- まぶたや足のむくみ

また、ひどい場合には全身のむくみなどの症状が出ます。

急性糸球体腎炎の原因菌として溶連菌が最も多く特定の株に感染した後10~15%程度の確率で引き起こされます。

こちらもしっかりと治療を行えば、発症を抑えることのできる病気です。

治療には1ヵ月程度の入院と、1年程度の通院が必要となりますので、しっかりと溶連菌を治療し発症を抑えたいですね。

結節性紅斑

結節性紅斑の症状として以下などが生じます。

- 皮膚の赤い斑点

- 発熱

- 倦怠感

- 関節痛

赤い斑点は主にひざ下~くるぶしに生じやすく、足の裏に出る場合もあります。

押すと痛みを感じる他、赤いふくらみ、青あざなどが出ます。

治療をしない場合も3~6週間程度で消失はしますが、痛みがあるため痛み緩和のため、 冷シップや非ステロイド系炎症薬などを使用し、安静にしたり、足を上げたりします。

肺炎

溶連菌が直接呼吸器系統に感染を引き起こしたり、症状が進行し呼吸器に広がったりして肺炎を引き起こす可能性があります。

主に以下などの症状がでます。

- 発熱

- 咳

- 呼吸困難

- 胸痛

- 全身の倦怠感

溶連菌に対して効果のある抗生剤の使用や、対処療法などを行い治療を行います。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)

蜂窩織炎の主な症状としてなどのがあります。

- 局所的な赤み

- 熱感

- 腫れ

- 痛み

悪化してしまうと発熱、悪寒などの症状が出る場合もあります。

蜂窩織炎を放置すると重症化してしまい、菌血症や敗血症を生じる場合もあります。

蜂窩織炎は細菌感染症です。

溶連菌の治療と同じく抗生剤を使用し治療を行います。

通常5~14日程度の治療を行い、状態を見ながら治療期間を決定していきます。

敗血症

初期症状として以下などの症状が出ます。

- 咽頭痛

- 発熱

- 食欲不振

- 吐き気

- 嘔吐

- 下痢

- 全身の倦怠感

- 低血圧

発症すると数日以内に血管や神経などが壊死し、様々な臓器に障害を起こし、ショック症状になり死亡してしまうことがあります。

そのため、早期発見・治療がとても大切です。

髄膜炎

発熱、頭痛、下を向きにくくなるなどの症状が出ます。

また、髄膜炎患者のうち75%以上に意識障害がみられます。

この意識障害は様々で、ぼや〜っとしている状態から、全く意識のない昏睡状態まであります。

大人が溶連菌にかかるときつい?

子どもに多いイメージの強い溶連菌感染症ですが、先述した通り大人にも感染します。

大人の症状として以下などがあります。

- 発熱(38度以上)

- 頭痛

- 唾の飲み込み際の喉の痛み

- 全身の倦怠感

- 扁桃腺が腫れ、白っぽい膿がみられる

- 関節痛

- 発疹

子どもと同じように抗生剤の服用で2~3日程度で症状は改善されます。

しかし、溶連菌感染症はきちんと治療を行わないと先ほど解説したような合併症を引き起こすため注意が必要です。

合併症の中には命を脅かすようなものもあるため、溶連菌感染症だからといって甘く見ずに医師の指示に従ってしっかりと治療を行いましょう。

また、溶連菌感染症は非常に感染力の強い疾患です。

抗生剤を服用し、症状が落ち着くまでは職場の復帰もやめておきましょう。

溶連菌の治療方法

溶連菌感染症の治療では、主にペニシリン系抗生剤(ワイドシリン・サワシリン・パセトシンなど)を使用します。

お腹がゆるくなりやすいため、整腸剤の処方も必要に応じ行います。

服用後24時間以内に感染力は弱まりますが、合併症を予防するためにも5日〜2週間程度、抗生剤の服用が必要です。

途中で服用をやめてしまったり、全く治療しない場合、合併症を引き起こしやすくなります。

関連記事:【喉の痛みや熱】子供が溶連菌感染症になったときはどうする?学校や保育園は休むべき?

溶連菌かも?と思ったら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへご相談ください

当クリニックでは、溶連菌感染症の迅速検査キットをご用意しています。

迅速検査キットは、のどの奥を綿棒で拭い取り検査を行います。

10分程度ですぐに結果が出ますので、溶連菌かも?と思われる場合は一度お気軽にご相談ください。

また、とても感染力の強い感染症ですので、学校や職場などをお休みしていたとしても家族内で感染してしまうことがあります。

そういった場合も、ご家族様もご一緒に診察・検査を行えます!

まとめ

今回、溶連菌感染症についての概要や症状、大人がかかった場合のリスクなどについて解説しました。

溶連菌感染症はよく耳にされる方も多い感染症だと思います。

よくある感染症だからこそ軽く見てしまいがちですが、実は様々な合併症を引き起こす可能性があるので注意が必要です。

合併症を引き起こさないためにも、充分な治療が必要になります。

お困りの場合はお気軽に千葉内科・在宅クリニックへご相談ください。

参考文献

溶連菌の潜伏期間は?感染したら出席停止?

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック院長の辺土名です!

最近寒くなってきて、体調崩される方も多く、当院も発熱患者さんの受診が目立っています。

その中でも最近増えているのが、溶連菌感染症の患者さんです。

よく溶連菌と聞くけど実際はどんな病気なのか、説明していきます。

溶連菌はどんな病気?

溶連菌とは、溶血性連鎖球菌と呼ばれる細菌で、その細菌が主にのどに感染し、熱が出たり・のどが痛くなったりする病気です。

場合によっては、体や手足に発疹が出たりします。

特徴としては、一般的に言われるカゼとは違い、咳や鼻水の症状は出ません。

また、舌が赤く、ぼつぼつしてきます。

扁桃にも膿がつきかなり赤くなります。

出血斑といわれる赤いぼつぼつがのどの奥にみられたり、首のリンパ節が腫れることも多いです。

高熱が出ている期間は、他者への感染力も強いです。

主な感染経路は飛沫感染といわれており、日常生活で出る咳やくしゃみによって感染するケースが多くみられます。

子どもがかかるイメージが強いですが、大人も感染します!

大人の場合は、初期症状で頭痛が出ることも多いので注意が必要です。

溶連菌のピークは、春~夏、冬になります!

関連記事:大人が溶連菌にかかるときつい?気づかず放置は危険?

溶連菌の潜伏期間は?

潜伏期間は2~5日と言われています。

急性期の感染力はとても強く幼稚園や保育園などで流行します。

溶連菌の症状は?

症状は、前述した

- 発熱(3歳未満はあまり上がらない場合もあり)

- 体や手足に小さな赤い発疹

- 舌に赤いぶつぶつ(イチゴ舌)

- のどの痛み

- リンパの腫れ

- 腹痛や嘔吐などの消化器症状

急性期を脱すると落屑(らくせつ‐白い細かなかさぶたのようなものが剥がれ落ちる)が認められます。

関連記事:【うつる病気】子供から大人まで気をつけてほしい溶連菌感染症の症状や治療について

溶連菌で起こりうる合併症

溶連菌の一番怖いところは合併症です。

合併症としては、心臓弁膜に障害などを起こすリウマチ熱や、急性糸球体腎炎などにつながることがあります。

合併症を起こさないためにも、医師の処方通りに抗生剤を飲み切ることが一番大切なことになります!

溶連菌だと出席停止?学校はいつから行ける?

子どもさんが多くかかる病気なので

気になるのはいつから学校にいけるのか、、、ですよね。

日本小児科学会の解説では

「適切な抗菌薬による治療開始後24時間以内に感染力はなくなるため、それ以降の登校(園)は可能である」

とされています。

なのでお薬を内服し始めてから、24時間経過していれば出席可能です!

溶連菌の検査・治療なら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへ

溶連菌に関しては、現在検査キットが不足しており、身体診察での診断を当院では行っております。

喉の状態や、胸の音などを診て、溶連菌かどうか確かめます。

検査をご希望の場合は直接クリニックへお問合せください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

昨年末から溶連菌に感染する患者様が多くなってきています。

さらに、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの患者様も多くいらっしゃいます。

何かいつもと体調が違うな?と異変を感じて不安な場合はお気軽にご相談ください。

参考文献

キッズドクター|子どもが溶連菌に感染したら、家族は仕事を出勤停止になる?隔離期間は?

CLINIC+|溶連菌感染症ってどんな病気?合併症にも注意が必要

にのみや小児科・ひふ科|溶連菌感染症

土浦協同病院 なめがた地域医療センター|溶連菌感染症

塩野義製薬株式会社|こどもに多いのどの病気 溶連菌感染症のおはなし

MYメディカルクリニック|大人も気をつけて!溶連菌感染症

肝硬変になる原因や症状を解説|腹水がたまる理由についても

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 院長の辺土名です!

年が明けて、年末からお酒の席が増えていらっしゃるのではないでしょうか?

お酒に関連して今日は肝臓のお話をしていきます。

肝硬変という病気があることは知っている人も多いかもしれませんが、肝硬変の一部は生活習慣病ということはご存じでしょうか?

今回は、肝硬変の原因や、腹水がたまる理由などについて解説!

また、本コラム内では、肝硬変かもしれないチェックリストもご用意しましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

肝硬変とは?

そもそも肝硬変という病気は、肝臓に慢性的な炎症が起こり、修復と再生が繰り返される過程で、徐々に線維化が進んでいった状態。

肝臓本来の細胞構造は破壊され、固く縮こまったり、こぶのようにゴツゴツしてしまう病気です。

関連記事:尿管結石で石が出る前兆は?バナナやポカリスエットが効果的?

肝硬変になる原因

肝硬変になる原因は様々あり、以下などがあげられます。

- B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染

- 長期にわたる過度な飲酒

- 遺伝

- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)

肝硬変の症状

肝硬変の症状は2種類に分けられており、「代償性」と「非代償性」があります。

代償性は、肝臓の機能は何とか保つことができており、無症状のことが多いです。

しかし、人によっては、だるさや、疲労感、食欲不振などの症状が出ることがあります。

単なる、風邪や疲労などと区別がつきにくいため肝硬変と気づかないケースが多いです。

非代償性は、その名の通り肝機能を代償すること(肝臓の機能を補うこと)ができない程度にまで悪化している状態を指します。

肝硬変が中期〜末期へと進行した場合に見られる症状です。

個人差がありますが、主に以下のような症状が出ます。

- 腹水・浮腫

お腹に水がたまる、腹部の張り、手足のむくみ - くも状血管拡張

毛細血管が拡張し、赤く盛り上がる - 手掌紅斑

手の親指や、小指の付け根、両手のひらが赤くなる - 女性化乳房

男性の乳房や乳首が大きくなる - 羽ばたき振戦

自分の意思と関係なく手などが震える

肝臓は主に3つの仕事をしています。

①代謝

肝臓は、胃や腸で分解・吸収された栄養素を利用しやすい物質にして貯蔵しています。

そして、必要に応じてそれらを分解し、エネルギーを作り出します。

必要以上のエネルギー摂取が継続した場合は、肝臓に脂肪が多く蓄積し機能が低下します。

栄養素を体が利用しやすい形に分解・合成する代謝という働きも低下するため、代謝異常が現れます。

②解毒作用

私たちが摂取したアルコールや薬剤などの物質や、代謝の際に生じた有害物質を毒性の低い物質に変えて尿や胆汁に排出していきます。

必要以上の薬剤やアルコールを摂取すると、解毒作用が追い付かず肝臓に大きな負荷をかけてしまいます。

特に人間にとって有害なアンモニアは、健康な人であれば肝臓で無毒化され尿とともに体外に排出されますが、肝臓の機能が低下してしまうと、血液中にアンモニアが増え、脳まで障害されてしまう可能性があります。

③胆汁の生成・分泌

胆汁は、肝臓の中で常に分泌されている物質であり、主に脂肪の乳化とタンパク質を分解しやすくする働きを持っています。

また、コレステロールを体外に排出する際にも必要な物質です。

胆汁には、胆汁酸・ビリルビン・コレステロールが含まれています。

胆汁の流れが悪くなることにより、血液中にビリルビンが増え黄疸などの症状が出てきてしまう場合があります。

これらの症状として上記で解説した、腹水やむくみ、くも状血管拡張、手掌紅斑、女性化乳房、羽ばたき振戦などの症状が起こる可能性があります。

関連記事:高血圧症と脂質異常症は気が付きにくい?定期的な健診が大切!

肝硬変かもしれないチェック項目

症状が悪化するまでわかりにくい肝硬変。

だからこそ、セルフチェックが大切になってきます。

下記のような症状が気になったことはありませんか?

気になる症状がある場合は、医療機関への受診をおすすめします。

肝硬変の診断には、血液検査や、超音波検査、CT・MRIなどの画像診断などで総合的に診断が必要になります。

肝硬変の治療法

現代の医学では、肝硬変そのものに対する治療はほとんどありません。

だからこそ、日常生活の中で予防し、非代謝性肝硬変に進行させないことがとても大切になっていきます。

関連記事:慢性腎臓病になる原因とは?症状やステージの特徴を解説

肝硬変の予防対策

栄養バランスの良い食事をとり、むくみがある場合は塩分を少し控えていただくのもいいかもしれません。

過度な飲酒は絶対にやめましょう。

そして、健康診断など定期的に検査していくこともとても重要になります。

もし、B型肝炎やC型肝炎ウイルスに感染している場合は、消化器内科の専門医のもとで治療を受けてください。

肝硬変の症状は千葉内科・在宅クリニックへ

当院では、最新医療機器のドライケムを採用しているため、即時で血液検査をお伝えすることができます。

肝臓の機能で不安な場合は気軽にご来院ください。

また、最新の超音波検査もございます。

実際に超音波にて肝臓の大きさや肝硬変特有のゴツゴツとした形状になっていないか確認することもできます。

専門的な治療が必要と判断した場合は、専門の医療機関へ紹介状をお書きし、スムーズに受診できるように手配させていただきます。

まとめ

また、こちらの記事を読んで、少しでもご自身に当てはまる項目がある方、心配になった方は是非一度当院へお越しください。

当院では最新の医療機器を揃えており、肝臓の機能なども即日で検査結果をお伝えすることが可能です。

院長の辺土名が患者様に寄り添い、丁寧に診察させていただきます。

千葉内科・在宅クリニックをぜひご利用ください!

参考文献

慢性腎臓病になる原因とは?症状やステージの特徴を解説

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックの院長 辺土名(へんとな)です。

突然ですが、皆さんはCKDという言葉と聞いたことはありますか?

あまり聞きなれない言葉かと思いますがCKDとは慢性腎臓病のことを指し、成人の8人に1人は患者さんという「新たな国民病」とよばれています。

今回は、そんな慢性腎臓病の原因や、症状、関連する生活習慣などについて詳しく解説していきます。

慢性腎臓病とは

慢性腎臓病とは、怖いことに初期ではほとんど自覚症状はありません。

また進行したとしても、むくみや倦怠感など普段の疲れかな?、少し体調が悪いだけかも?など

見逃してしまう症状が多く、かなり進行した状態で病院に受診されることも多い病気です。

腎臓の働きとしては大きく分けて5つあります。

- 老廃物を体から出す

- 血圧の調整をする

- 血液を作る指令を出す

- 体液やイオンバランスを調整する

- 強い骨を作る

体にとって大事な機能のある腎臓。

そんな腎臓が病気になってしまうと考えると怖いですよね。

慢性腎臓病になる原因

そもそも慢性腎臓病(CKD)になる原因は何があるのか。

なんと、糖尿病・高血圧が多くを占めています。

糖尿病や高血圧は生活習慣病と呼ばれている聞き覚えのある言葉だと思います。

生活習慣病の行きつく先に、この病気の可能性もあると考えてもいいかもしれません。

生活習慣病は、普段の食事や運動習慣・喫煙などが起因しているため慢性腎臓病(CKD)には普段の生活習慣が大きく関係しています。

また、上記にも記載した通り、自覚症状が乏しい病気なので健康診断などで早期の段階で見つかればいいですが、病気が進行してから見つかってしまうことが多いです。

なので、生活習慣病で病院にかかられている方は、主治医に早めに相談してみてください。

慢性腎臓病の症状

慢性腎臓病(CKD)の症状としてはまず、夜間頻尿・むくみ・貧血・倦怠感・息切れなどがあげられます。

ただ、症状が進行していくと以下などの症状が出てきてしまいます。

- おしっこの量や頻度が低下

- 浮腫(むくみ)

- 歩いたり会話だけで息切れする

- 吐気や気持ち悪さ

関連記事:高血圧の原因になりやすい食事や食べてはいけないものとは?

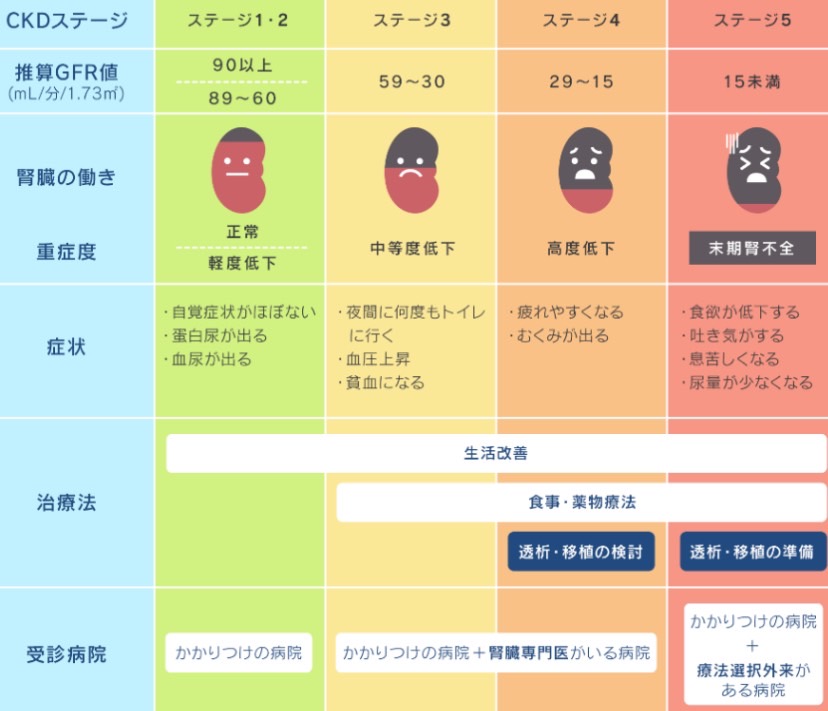

慢性腎臓病のステージの特徴

慢性腎不全(CKD)には症状が軽いものから重いものまで存在しステージ分けされているため下記に表を掲載します。

同じ病気でも病状によって症状の出方も変わってくるので不安なことがあれば、早めにかかりつけ医に相談しましょう。

慢性腎臓病の治療法

症状だけでなく、治療法も上記のステージによって変わっていきます。

軽症の場合、まずは生活習慣の見直しや原因となっている生活習慣病の治療があげられます。

また、軽症であれば、症状の悪化を止めることもできます。

重症になっていき、薬剤等では治療が難しくなったときは、血液透析や腎臓の移植なども検討されていきます。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

慢性腎臓病と関係する生活習慣

上記のことも踏まえ、普段の生活習慣が大切なことは伝わったでしょうか?

症状がない生活習慣病だからこそ、しっかり日頃から向き合い、コントロールしていく必要があります。

バランスのいい食事をとり、適度な運動、しっかり休息をとり、お酒は控えめに、禁煙する。

これらが大切になっていきます。

慢性腎臓病の検査・治療なら千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックへ

当院では、最新医療機器であるドライケムを採用しており、即時血液検査結果をお出しすることができるため、今の腎臓の機能をすぐ確認することができます。

また、超音波検査もあるので腎臓の大きさや左右差などすぐに確認することができます。

専門的な治療が必要となった場合には、すぐに紹介状を作成し、専門の医療機関にて診察が受けていただけるようにお力添えができます。

参考文献

森下記念病院HP