【うつる病気】子供から大人まで気をつけてほしい溶連菌感染症の症状や治療について

まず初めに、『溶連菌』という言葉を知ってますでしょうか。

子供から大人まで幅広く罹患する感染症で、主に咽頭や扁桃に感染を引き起こします。

他にも丹毒といった顔面の感染症や肺炎、中耳炎などの原因になる細菌です。

溶連菌感染症は細菌による感染症であるため、しっかりと抗菌薬での治療を行えば、症状は改善しますが、不十分な抗生剤治療により合併症を来たす疾患になります。

実際に罹患すると、非常につらい病気ですので、この場を借りて一度わかりやすくお話しさせて頂きますね。

溶連菌感染症とは

まず溶連菌とは『溶血性レンサ球菌』の略で、菌が鎖状になっている細菌のことを溶連菌と呼びます。

溶連菌の中にはA群、B群、C群、G群に代表される種類が存在します。

この中で生活していて影響するのはA群であり、一般的に溶連菌感染症とはこのA群溶血性レンサ球菌(Group A Streptococcus,GAS)による感染症のことをいいます。

妊婦さんやママの方でGBSと聞き覚えのある方いらっしゃいますでしょうか?

これはB群連鎖球菌のことで、新生児に感染すると、様々な後遺症を引き起こすことが分かっており、膣に保菌している方は妊娠時に予防的に抗生剤を投与する必要があると考えられている病気になります。

臨床的にはこのA群とB群が主に病気にかかわる頻度が多いです。

溶連菌感染症の重要なこととして、不十分な抗生剤治療によって、腎臓や全身に合併症を引き起こすことがわかっております。

これらを溶連菌感染後性糸球体腎炎、リウマチ熱と呼びます。詳細については後述とさせて頂きます。

好発時期

11月~4月が流行時期と言われており、春先に多く咽頭痛症状がメインになります。

潜伏期間

約2~5日程度といわれております。

昨今のコロナウィルスと同じぐらいの潜伏期間と考えられています。

感染経路は飛沫感染が多い

咳やくしゃみなどで菌が飛び散り、それを吸い込むことで起きる飛沫感染が多いとされています。

また少ないですが、皮膚から感染する接触感染も少ないながらあります。

子供に多いが、大人でも感染する病気

子供に主に感染する病気ではありますが、大人でももちろん感染します。

一度感染しても再度感染を繰り返すことがあります。

しかし小児では無症候性キャリアといって、症状はないが、保菌しているパターンが10%程度いることが実はわかっている菌になります。

関連記事:大人が溶連菌にかかるときつい?気づかず放置は危険?

溶連菌感染症の症状

主な症状

溶連菌感染症による咽頭炎・扁桃炎の典型的な所見は実はたくさんあります。

- 咽頭が著しく発赤し、扁桃も発赤腫脹し、時々白色の滲出物の付着が口蓋扁桃に認められます。これを白苔がついていると表現します。

- 口蓋垂から軟口蓋にかけて(上あごのあたり)濃赤色を示し、時に点状出血を認めます。

- 皮膚所見として猩紅熱様の発疹(ポツポツと赤い湿疹)が全身に出現することもあります。

- 舌ベロはいちご色のように腫れぼったい赤い舌になります。これをいちご舌と呼びます。

- 首のリンパ節が腫れることも多くあります。

ほかにも嗄声といって声が出にくい状況が出現したり、もちろん発熱を認めたり、全身の倦怠感を認めたりします。

合併症については

溶連菌感染症の一番のポイントは2つの続発症をきたす可能性があるということです。

これらについて説明しますね。

急性腎炎

一つ目は溶連菌感染は糸球体という腎臓の一部を悪化させることがわかっています。

それを溶連菌感染後性糸球体腎炎(PSAGN)とよび、咽頭炎後の通常1週間~3週間程度潜伏期間をおいて発症します。

5~15歳の小児における糸球体疾患の最も一般的な原因になります。

症状としては無症候性の血尿(コーラ色の血尿)やタンパク尿、乏尿、浮腫、高血圧を認めます。

採血、尿検査で大体の診断は可能になりますが、まれに腎生検が必要になることがあります。

治療としてはタンパク質制限、ナトリウム制限、水分の接種制限等の支持療法がメインとなりますが、腎機能は85~95%の患者で正常になることがわかっています。

症状としてわからないことも多いので溶連菌感染症の1か月後に尿検査をすることが大切になります。

リウマチ熱

リウマチ熱は連鎖球菌感染症に対して治療を行わなかった場合に起きる合併症の総称で、関節、心臓、皮膚、神経に起きる炎症のことをいいます。

どの年齢の方でもかかる病気にはなりますが、5歳~15歳の方で最もよくみられます。

症状としては関節痛、発熱、心臓の炎症による胸痛または動悸、小舞踏病とよばれる痙攣性のコントロールできない動き、輪状紅斑といった発疹、皮膚の下にできる小結節といった小さなしこりができたりします。

治療としては抗生剤による治療、アスピリン、ステロイドによる炎症、疼痛緩和が行われます。

抗生剤加療が浸透したこともあり、日本では見かけることがない病気にまでなりました。

新型コロナ感染症との違いは

新型コロナ感染症はCOVID-19といったウィルスによる感染症に対し、溶連菌感染は溶連菌といった細菌による感染症です。

なので細菌である溶連菌は抗菌薬による治療が可能であるのに対し、新型コロナ感染症には抗ウィルス薬が存在しません。

また新型コロナ感染症は上気道や肺に炎症を引き起こしますが膿瘍といった膿を作ることはありません。

咽頭痛が強く食べ物を呑み込めないことは両疾患ともありえますが、口を開けれないといった開口障害はのどに膿瘍ができていないと説明がつかない症状になります。

治療法は?

耳鼻科・内科・小児科などで受診を

溶連菌感染症は咽頭炎、扁桃炎、中耳炎などでもみられる病気ですので、お口を見て、検査をすれば診断できます。

なので、耳鼻科、内科、小児科のどこでも同様に診断することは可能です。

しかし声帯がある喉の状況は鼻腔内視鏡を用いないと見えないため、口が開けれられないことや、唾を呑み込めない状況などでは耳鼻科への受診をおすすめします。

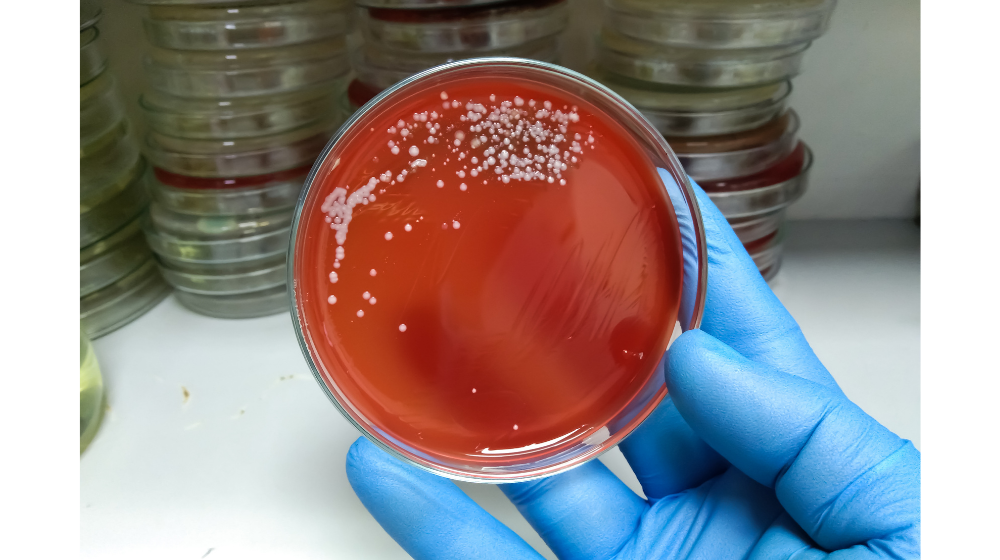

実際の診断は咽頭炎を起こしている溶連菌の存在を確認することになります。

溶連菌の存在を確認する方法は2種類あり、細菌培養の検査と迅速抗原検査があります。

細菌培養検査は溶連菌以外の菌が起こしている炎症も同定できますが、2日は少なくとも結果がでるのに必要なことがデメリットとしてあります。

一方迅速抗原検査においては、10分かからずに検査結果が分かりますが、溶連菌以外の菌は同定できません。

日本の保険診療上の制限から、培養検査と迅速検査を併用することができないため、病院での診療ではどちらかのみ行われます。

抗生剤による治療

10日間アンピシリンという抗生剤を内服し続けることが非常に重要です。

他の抗生剤毎に治療期間は決められていますが、溶連菌感染後糸球体腎炎やリウマチ熱などの不十分な抗生剤加療により、生じる合併症があるため、しっかりと決められた抗生剤加療が必要になります。

感染した場合は職場や学校を休む

学校への出席停止に関しては文部科学省より出されている、学校保健安全法に乗っ取った規則になります。

これは児童において感染リスクが高く、流行させてしまう可能性がある疾患において規定されており、職場などの出社を停止する法律ではありません。

しかし、一つの治療の目安になることから使われる指標になります。

溶連菌感染症においては『適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可能』となっております。

しかし、溶連菌感染扁桃炎を経験されている方はわかると思いますが、病気にかかるとかなりしんどいので、次の日に仕事や学校へ行くのは難しいのでは体調面で難しいと考えますので、僕は数日休むことを推奨しています。

日頃から手洗い、うがい、マスクの着用などで感染対策を

やはり感染症になりますので、日ごろからの手洗い、うがい、マスクの着用は感染のリスクを減らすために重要になります。

昨今ではコロナが流行ってきたので、このような対応をしてくれる方は多くなりました。

実臨床では溶連菌感染症の方が少なくなった印象を実感しています。

まとめ

今回は溶連菌感染症のことについて、また診断や治療についてもお話しさせて頂きました。

ありふれた病気ではありますが、不十分な治療が行われていることもあるので、一つでも安心につながる知識を提供できたら幸いです。

参考文献:

・小児科における咽頭炎・扁桃炎:A群溶連菌感染症を中心に 口咽科 23:1;11~16,2010

下痢が止まらない!?黒い!?原因や症状が出た時の対処法

便は健康のバロメーターです。体調が崩れ、お腹の調子が悪くなると、下痢を起こしやすくなります。

下痢をすると、からだに力が入らず頭もぼんやりしますし、トイレの不安で外出がままならない….なんてことも。

このようなつらい状態からは、少しでも早く解放されたいですよね。

そのままにしておくと怖い病気など重症化する可能性もあります。

今回は、そんな辛い下痢の原因や正しい対処法について紹介します。

下痢症状の原因の正体について

一口に下痢といっても軽いものから重いものまであり、黒いものが出てくる時など症状はたくさんあります。

休日診療・夜間診療に行くべきか、あくる日の朝まで様子をみていいものか、迷われることも多いですよね。

まず、下痢症状がいつから発生しているかで急性下痢と慢性下痢に分かれます。

概ね4週間が急性と慢性を分けるひとつの目安となります。

急性下痢の場合はほとんどウイルス性腸炎で、自然軽快することがほとんどです。

- 急性下痢・・・2週間落ち着く下痢。ほとんどがウイルス性。

- 慢性下痢・・・4週間以上続く下痢

関連記事:大人の胃腸炎の症状を改善する方法|嘔吐や下痢の原因

急性下痢の原因

急性下痢の多くは感染性胃腸炎であり、大半がウイルスによるものと言われています。

感染性胃腸炎は、大きく分けてウイルス性胃腸炎と細菌性胃腸炎があります。

ウイルス性胃腸炎

ウイルス性腸炎は嘔吐下痢症などとも言われております。

よく知られているウイルスにはロタウイルス、 アデノウイルス、 アストロウイル ス、 ノロウイルス、 サッポロウイルスなどがあります。

どちらかというと冬場に多い感染症です。

ウイルスに対して抗菌薬は効果がありませんので、対症療法として鎮痛剤、制吐剤や整腸剤を使用することになります。

細菌性胃腸炎

一方、 細菌性腸炎は食中毒などといわれ、夏場に多い感染症です。

カンピロバクター(加熱不十分な鶏肉、牛レバーなど)、サルモネラ(牛肉、鶏肉、卵、魚など)や腸管毒素原性大腸菌が最もポピュラーです。

意外かもしれませんが、細菌性の場合でもほとんどは抗菌薬を使用しません。

抗菌薬を使用しなくても改善する場合がほとんどだからです。

さらに、高齢者や免疫力が弱っている方に抗菌薬を使用すると菌抗体現象(大腸の常在菌が抗菌薬により死滅し、通常繁殖しない病原体が増殖すること)が起こり、クロストリジウム・ディフィシル腸炎という特殊な腸炎が起こることもあるので、抗菌薬は安易に使うべきではありません。

ただしカンピロバクターの場合など腹痛や血便など症状が重くなるケースには抗菌薬を使うこともあります。

これは病院で便の細菌検査をすることで判別できます。

慢性下痢の原因

慢性下痢で最も多いのが過敏性腸症候群です。

主にストレスにより大腸の過剰な蠕動(ぜんどう)が引き起こされる

ことが原因であり、ストレスの軽減や生活習慣の改善が必要です。

| 「過去3か月、1か月につき3日以上にわたって腹痛や腹部不快感がある」「排便により症状が改善する」「排便頻度や便の形状が変化する」 |

といった症状に当てはまる方は過敏性腸症候群である可能性が高いです。

他に遺伝的な疾患と考えられている潰瘍性大腸炎やクローン病があります。

血便や体重減少を伴う慢性下痢で、血縁者にも同様の疾患を患っている方がいる場合はその可能性があります。

専門的な診察や治療が必要ですので、必ず病院を受診してください。

他に稀なケースとしては慢性膵炎による脂肪消化不全による下痢、胃薬が体に合わず起こる下痢もあります。

また、便秘に対して下剤を使用している方の場合、下剤の種類が体に合わない・服用量が多いことが原因で逆に下痢になってしまっていることもあります。

いずれのケースにしても、まずはバイタルサインの測定と医師による診察で重篤度を判断することが最も重要です。

下痢のタイプ分類

外因性下痢と内因性下痢、急性下痢と慢性下痢消化管での水分出納バランスからみると、下痢は以下の4つに大別できます。

腸からの水分吸収が妨げられる「浸透圧性下痢」

食べた物の浸透圧(水分を引き付ける力)が高いと、腸で水分がきちんと吸収されないまま排便されるため、下痢になります。

牛乳を飲むとおなかを壊す乳糖不耐症の下痢も、これに当てはまります。

糖分の消化吸収が 良くないときや、人工甘味料を摂り過ぎたときなどに起こります。

腸からの水分分泌量が増える「分泌性下痢」

腸は水分を吸収するだけでなく、腸液などの水分の分泌もしています。

その分泌量が多いと当然、 便の中の水分が多くなり下痢になります。

このようなことが起きる原因としては、腸に入った細菌 による毒素やホルモンの影響など、いろいろあります。

腸の通過時間が短くなる「ぜん動運動性下痢」

腸は、食べた物を口側から肛門側に移動させるために、ぜん動運動を繰り返しています。

ぜん動運動下痢の 「浸透圧性下痢」と 「分泌性下痢 腸液」が活発すぎると、食べた物が短時間で腸を通過してしまい、水分の吸収が不十分になって下痢になります。

過敏性腸症候群や甲状腺の病気(バセドウ病)などが該当します。

炎症により滲出液が増える「滲出性下痢」

腸に炎症があると、そこから血液成分や細胞内の液体などが滲み出て、便の水分量を増やします。

また、腸からの水分吸収が低下することも関係してきます。

クローン病や潰瘍性大腸炎などが該当します。

これとは別に、原因がからだの外から入ってきた物にあるのか(外因性)、それとも、からだの中で起きたことなのか(内因性)、という分け方もできます。

例えば、暴飲暴食による下痢や食中毒による下痢は「外因性の下痢」ですし、過敏性腸症候群などは「内因性の下痢」です。

また、急に始まって短期間で治まる「急性の下痢」と、 長く続く「慢性の下痢」という分け方もあります。

一般に、急性の下痢は外因性、慢性の下痢は内因性です。

下痢の原因チェックリスト

下痢になったら、まずはその原因を確かめましょう。

原因により対処法は異なるため2、3日前から症状が起こる前後の思いあたる原因を探りましょう。

以下のチェックリストをご活用ください。

食あたり

| 賞味期限切れ食品を食べた 調理して時間の経った料理を食べた 生もの・半生食(刺身、生カキ、生野菜、牛肉、鶏肉、卵など)を食べた お弁当やサンドイッチを食べた 旅行先の水道水、硬度の高い飲料水などいつもと違う飲み水を飲んだ 旅行先で氷の入った飲み物を飲んだ 水分を摂りすぎた ビール・お酒を飲みすぎた |

水あたり

| 脂肪分・糖分の多い食べ物(揚げ物、焼肉、牛乳、ケーキ、リンゴジュースなど)を食べすぎた 刺激の強い食べ物・飲み物(コーヒー、炭酸飲料など)を食べた 香辛料の多い料理を食べた 普段食べたことのない食べ物・飲み物を摂取した |

ストレス

| 精神的なストレス(学校・会社に行く前、試験・受験・会議・面接などの大切なイベント前など)を抱えている 身体の冷やす(冷房のかけすぎ、気温の変化)ことがあった |

その他

| 薬(抗生物質など)の服用 牛乳や乳製品の摂取 風邪(おなかの風邪) 過敏性腸症候群(IBS) 腸自体の炎症や腫瘍(クローン病、潰瘍性大腸炎等)などの器質的な疾患 |

該当なし

| どれにも該当しない場合や原因がわからない場合は、 症状をチェック |

関連記事:吐き気がみられる腹痛で病院を受診する目安は?考えられる原因や対処方法

下痢の症状別の対処法

下痢の症状別に対処法をご紹介いたします。

下痢症状|微熱や高熱寒気がある場合

急性腸炎で微熱を伴うことは多いですが、特に高熱が出た場合はノロウイルスによる腸炎が考えられます。

冬期に多いとされていますが、年間通じて報告されています。

牡蠣などの二枚貝のほか、サラダやサンドイッチのような非加熱食品、またノロウイルスに感染している人の便や吐物にも含まれており、二次感染を起こしやすいのも特徴です。

ノロウイルスは迅速キットを使って便を検査することで診断が可能です。

ただし保険適応が3歳未満もしくは65歳以上に限られており、その他の年齢の方が受ける場合は自費となります。

(悪性疾患の診断を受けている方、臓器移植後の方、その他免疫不全状態と診断されている方はその限りではありません。)

なお、ノロウイルスには特効薬といえるものはありませんので、解熱剤や制吐剤、整腸剤の内服による対症療法がメインとなります。

下痢症状|3日以上続いて止まらない場合

ウイルス性腸炎でも細菌性腸炎でも、多くの場合は数日で自然に軽快します。

その間は解熱剤や制吐剤、整腸剤の内服による対症療法を行います。

ただし下痢があまりにもひどい場合、乳幼児やもともと衰弱している高齢者は脱水症、電解質異常(体内の塩分やミネラルバランスの喪失)が起きることがあります。

その場合は、電解質や糖分を含んだ点滴をしてもらうのが望ましいです。

なお下痢がひどいからと言って、止痢剤(下痢を止める薬)を積極的に使用することはありません。

下痢は細菌やウイルスを体外に排出しようとする、人間の体がもつ正常な防疫反応のひとつです。

無理に下痢を止めると病原体が体から排出されず、治るのが遅くなることがあります。

整腸剤で腸内の環境を整えつつ、失った水分や電解質を経口摂取や点滴で補うことが重要です。

下痢が黒い場合の解説と対処法

下痢の便が黒い場合は消化管出血の可能性あります。

血液に含まれるヘモグロビンという成分が胃酸などの消化液に混ざり酸化されることで黒くなることが原因です。

出血部位を特定するためには病院へ行って胃カメラ、大腸カメラを受ける必要があります。

便が黒い場合、第一に疑うのは上部消化管(食道や胃、十二指腸)からの出血ですが、慢性的な大腸からの出血で黒っぽくなることもあります。

潰瘍性大腸炎やクローン病のほか、大腸癌により便に血液が付着したり柔らかく細い便しか出ないようになることがあります。

診断のため可及的速やかに内視鏡検査を受ける必要があります。

黒い下痢症状|嘔吐もある場合

黒い下痢だけではなく嘔吐も伴う場合、食事も水分も摂取できず、薬を内服しても吐いてしまう状態は危険です。

脱水症状を起こしてしまうことがあります。

特に自分で症状を言えない乳幼児や高齢者の脱水症状は判断が難しいです。

乳幼児の場合は、

- 明らかにぐったりしている

- 泣いても涙が出ていない

- おしっこが出ていない

- 水分も飲めない、飲んでも吐く

- 大泉門(頭の頂部にある頭蓋骨の隙間)が凹んでいる

といったものが脱水症の特徴的な所見になります。

このようなとき、ミルクや水分をがんばって飲ませてしまいがちですが、胃腸炎で消化管の機能が低下しているときは一気に飲ませても吐いてしまうことが多いです。

そのため少量・頻回の摂取が有効です。

少しずつ水分(可能であれば経口補水液やスポーツドリンク等)を摂取し、制吐剤や整腸剤を内服して安静にしていただくのが第一です。

それでも改善しない場合は病院で点滴をしてもらうのが望ましいでしょう。

関連記事:子どもが急に手を動かさなくなった!?小児の肘内障について

下痢の症状…もしかしてガン?

大腸がんになると、下痢だけでなく便秘、血便や腹痛、便が細くなるなどの自覚症状が現れることもあります。

ただ、これらは大腸がんが進行してからの症状なので、早期発見がカギとなります。

そのためには、定期的な健康診断を受けることが何よりも重要です。

下痢が黒い!?症状が出た時の対処法|まとめ

このように一言で下痢と言っても診療は多岐にわたります。

多くの場合は対症療法と水分の補給で様子をみていただいて大丈夫です。

ただし、まれに重症化することもありますので、ご心配な方は医療機関を受診されることをおすすめします。

おたふく風邪は大人でもかかる?熱が出ないケースもある?

おたふく風邪は、一般的に子供の感染症として知られていますが、実際には大人も感染する可能性があります。

本記事では、おたふく風邪について詳しく説明し、大人がかかる場合の注意点や症状について解説します。

おたふく風邪は大人でもかかる?

多くの方がおたふく風邪を子供の病気と認識していますが、実際には免疫力が不十分なら大人も感染する可能性があります。

特に未感染の成人がおたふくかぜにかかるとムンプス難聴や精巣炎、卵巣炎などの合併症を引き起こし重症化することもあるため注意が必要です。

関連記事:おたふく風邪の初期症状は?原因や感染経路、合併症について解説

そもそもおたふく風邪とは?

おたふく風邪は、おたふく風ウイルス(ムンプスウイルス)によって引き起こされる感染症です。

主に耳下腺の腫れや発熱などの症状が特徴で、耳下腺の腫れによって口を開けることが困難になり食事を摂ることができなくなる場合もあります。

感染経路として、感染者の唾液やせきなどが飛ぶことで感染する飛沫感染と、感染者と食器などの共有やドアノブから感染する接触感染があります。

おたふく風邪の症状

2~3週間の潜伏期間を経て、以下などの症状が現れ始めます。

- 耳のすぐ前方下方向にある耳下腺、顎のえら辺りにある顎下線、あごにある舌下腺など唾液腺の腫れ

- ものを飲み込むときの痛み

- 発熱を伴う場合もある

- 頭痛

- 関節痛

- 倦怠感

おたふくかぜの症状は一般的に軽症ですが、合併症のリスクがあります。

合併症については後ほど詳しく解説します。

関連記事:熱が上がったり下がったりする原因や対処法を大人と子供に分けて解説

おたふく風邪の初期症状は?

おたふく風邪の初期症状としては、首の痛みや頭痛、軽度の発熱が現れることがあります。

耳下腺の腫れは片側から腫れることが多く、1~2日ほど経過した後に、反対側の耳下腺も腫れて両側が腫れることが多くあります。

首の痛みや、頭痛、軽度の発熱などのおたふく風邪の初期症状があった場合は、早めの診察を受けることが重要です。

大人がかかると危険な理由とは?

大人がおたふく風邪にかかると、合併症のリスクが高まります。

一番多いのがウイルス性髄膜炎で、報告によって頻度にばらつきがありますが30~50人に1人くらいの確率で合併します。

発熱と強くてしつこい頭痛、嘔吐が1週間ほど続くのが特徴です。

命にかかわることは滅多になく、自然に治りますが辛い症状です。

他にも、睾丸炎や卵巣炎、難聴などの深刻な合併症が発生する可能性があります。

また、妊婦が感染すると胎児に影響を与えるリスクもあります。

おたふく風邪で熱が出ないことがある?

おたふく風邪に感染した場合でも、必ずしも熱が出るわけではありません。

一部の患者の方では、軽度の症状や全身症状のみが現れることがあります。

しかし、症状の重さは個人差がありますので、病状が疑われる場合は医師の診察を受けることが重要です。

まとめ

おたふく風邪は、子供だけでなく大人も感染する可能性があります。

感染初期から発症前の数日間に最も伝染性が高まるため、早めの診断と治療が重要です。

特に大人の場合は合併症のリスクが高まるため、注意が必要です。

疑わしい症状がある場合は、早めに医師の診察を受けるようにしましょう。

参考文献

水下痢の原因とは?腹痛がないのに止まらないのはなぜ?

水のような便、いわゆる水下痢が出ることはありませんか?

下痢がすぐ治まるなら問題ありませんが、一週間以上続いたり、水下痢が頻繁に起こる場合、潜在的な疾患の可能性があります。

今回は、水下痢の概要や、原因、腹痛はないが水下痢が止まらないのはなぜなのかなどについて詳しく解説していきます。水下痢とは

水下痢とは、便が通常よりも水っぽく、ほぼ液体の状態の下痢です。

頻繁に排便が発生する傾向にあります。

水下痢の主な原因としては、以下などがあります。

- 食物中の細菌(大腸菌やサルモネラなど)

- ウイルス(ノロウイルスやロタウイルスなど)

- 寄生虫

- 食物中毒

症状としては、頻繁な下痢や、脱水症状、腹痛、腹部不快感などがあります。

関連記事:食べ過ぎて気持ち悪い時の対処法や原因を解説!次の日の過ごし方は?

水下痢の原因は?

水下痢の原因をそれぞれ解説していきます。

食べ過ぎ

脂っこい食べ物や大量の食物を一度に摂ると、腸の運動が促進され、水分が過剰に腸から排泄されることがあります。

これは食べ過ぎによる急激な腸の反応に起因するもので、短期的な下痢の原因となります。

ただし、個人差があり、食べ過ぎによる水下痢が必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。

過度の飲酒

アルコールは直接的に腸の運動を刺激し、また腸の吸収機能を妨げることがあるので、注意が必要です。

これにより、飲酒が過度に行われた場合、腸が通常より速く動いてしまい、水分の吸収が不十分になり、水分が過剰に便として排泄されることがあります。

刺激物の摂取

辛い食べ物やコーヒー・エナジードリンクなどのカフェインが多く含まれているものは、腸の運動を刺激し、水下痢の症状を引き起こすことがあります。

ストレス

ストレスは腸の運動を促進し、腸内微生物のバランスを崩すことがあり、これが水下痢の原因となります。

また、免疫反応やストレスホルモンの変化も関与し、腸の炎症や水分の異常な分泌を引き起こす可能性があるので、注意が必要です。

これらの生理学的な変化は個人差がありますが、慢性的なストレスが水下痢を誘発することがあります。

ウイルス・細菌感染

細菌、ウイルス、寄生虫などが腸に感染することがあり、これが水下痢を引き起こす原因です。

食物や水からの感染がよく見られます。

ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス、大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターなどの細菌が一般的な原因です。

これらの微生物が腸内で増殖し、炎症を引き起こすことで、水下痢の症状が発生します。

感染が続く場合は医師に相談が必要で、予防には適切な食品安全対策と手洗いが重要です。

薬剤の副作用

特定の薬物や抗生物質の使用によって、腸内のバランスが崩れ水下痢が発生することがあります。

炎症性腸疾患

炎症性腸疾患も水下痢の原因となる可能性があります。

炎症性腸疾患には、クローン病と潰瘍性大腸炎が含まれます。

これらの疾患は慢性的な炎症が腸管に起こるもので、その結果として下痢、腹痛、発熱などの症状が現れることがあります。

関連記事:腹痛が起こる・続く原因のまとめ|緊急性の高い痛みの特徴も解説

水下痢が止まらないけど腹痛なし?原因は?

「水下痢は続くが、腹痛はない」という状態の原因は、過敏性腸症候群やFODMAPの摂取が考えられます。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は今でもはっきりとした原因が分かっていませんが、食生活を改善することで、症状の緩和が可能です。

また、それだけで改善が難しい場合は、薬物療法も検討されます。

日常生活で解消する方法には以下などがあります。

これらを心掛けましょう。

- 1日3食を規則正しく食べる

- お酒を控える

- ストレスを溜めない

- 充分な睡眠をとる

FODMAP

近年の研究で、身体に良さそうな食べ物が過敏性腸症候群を悪化させるということが判明しました。

この食べ物のことを「FODMAP(フォドマップ)」と言います。

FODMAPとは、小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすい糖質の総称です。

Fermentable(発酵性)、Oligosaccharides(オリゴ糖)、Disaccharides(二糖類)、Monosaccharides(単糖類)、Polyols(ポリオール)の頭文字からとっています。

過敏性腸症候群の患者様によっては、低FODMAP食が有効な場合もあります。

低FODMAP食を摂取することで、過敏性腸症候群の症状が緩和されることが海外で報告されています。

おならと思ったら水下痢だったときに考えられる原因は?

「おならかと思ったら水下痢だった」という場合は、どんな原因が隠れているのでしょうか。

便が漏れることを「便失禁」と言います。

便失禁は、肛門括約筋という筋肉が関係しています。

では、便が排出されるしくみから見ていきましょう。

食物は口から胃、小腸を経て大腸に移動し、そこで水分や栄養素が吸収され、食物は固くなります。

大腸で水分が吸収された後、残った物質は糞便として形成されます。

これは主に水、細菌、未消化の食物、腸内細菌の死骸などです。

形成された糞便は大腸を通り、直腸に移動します。

直腸は糞便を一時的に保管する場所であり、腸の収縮や拡張により糞便が押し込まれます。

直腸に蓄積された糞便が一定の量に達すると、これが神経刺激を生じ、排便を促すのです。

この刺激は便意として感じられます。

便意が感じられると、肛門括約筋が緩むことで肛門が開き、排便が行われます。

この肛門括約筋が衰えにより弱くなったり、損傷したりすると失禁する可能性があり、注意が必要です。

肛門括約筋が衰えるのは、加齢です。

肛門を締める力が加齢によって弱くなることで、便失禁を起こします。

高齢者や介護が必要な人に多いとされています。

下痢の場合だと、腸の刺激が強く、水っぽいのでより漏れやすい状態と言えるでしょう。

また、分娩や痔、さらには大腸がんなどの肛門や直腸の病気及びその手術後に肛門括約筋が損傷すると、失禁しやすくなります。

その他に、過敏性腸症候群や糖尿病の病気でも便失禁を起こす可能性があり、注意が必要です。

関連記事:下痢を出し切る方法はある?原因や種類、対処法について解説

水下痢を出し切る方法はある?

下痢を出し切る方法はありません。

下痢は多くの場合、数日で自然に治まります。

脱水症状にならないためにも水分補給をしっかりと行い、消化の良い食事をすることと安静にすることを心掛けましょう。

また、下痢止めは基本的に使用しないほうがいいです。

下痢は有害物質を排出する防御反応であるため、下痢止めで下痢を止めてしまうのは逆効果となります。

整腸剤などの薬を補助的に使用し、自然治癒することを待ちましょう。

しかし、慢性的に下痢が続く場合は、重大な病気が隠れている可能性もありますので、大腸カメラや便培養検査などの検査を行って調べる必要があります。

まとめ

今回は、水下痢の概要や、原因、腹痛はないが水下痢が止まらないのはなぜなのかなどについて解説しました。

水下痢の主な原因は、食物中の細菌、ウイルス、寄生虫、食物中毒などです。

腹痛はないけど、水下痢が止まらないという場合は、過敏性腸症候群などの可能性があります。

また、慢性的に下痢が続く場合は、重大な病気が隠れていることがあります。

そのような場合には、検査をする必要があるので、まずは医療機関を受診しましょう。

参考文献

下痢(水下痢)が続く(生理中は下痢になりやすい?)|宇都宮消化器・内視鏡内科クリニック

元気なのに水っぽい下痢が続く原因|草加市の内視鏡内科|草加駅前内視鏡内科クリニック

熱が上がったり下がったりする原因や対処法を大人と子供に分けて解説

熱が一度下がった後に再び発熱した経験はありませんか?

熱が上がったり、下がったりする場合は、感染症や別の病気が隠れている可能性があります。

今回はそんな熱が上がったり、下がったりする原因について、大人と子供にわけて解説します!

その他、対処法や病院受診の目安などについても解説していますので、是非最後までご覧にいただき、参考にしていただけたら幸いです。

熱が上がったり下がったりするときに考えられる原因

発熱してすぐは症状が乏しく検査をしても原因が分からないことも多いです。

そのため熱が出てもしばらくは様子をみてもよいでしょう。

しかし、発熱を繰り返している場合は、何らかの病気が隠れている可能性があるため注意が必要です。

適切な対応ができるように、発熱を繰り返す原因や対処法について説明します。

大人

大人の方が発熱を繰り返す場合は以下の疾患が考えられます。

似たような症状を認める場合は病院受診しましょう。

感染症

感染症は、病原体(ウイルス、細菌、真菌、寄生虫など)によって引き起こされる疾患です。

病原体は、体内に侵入し、増殖することで身体に影響を及ぼします。

感染症は以下などのさまざまな方法で広がります。

- 空気中の飛沫感染

- 接触感染

- 水や食物を介した感染

- 昆虫や動物を介した感染

感染症の例としては、風邪、インフルエンザ、肺炎、HIV/AIDS、結核、腸管感染症(例えば、サルモネラや大腸菌によるもの)、そして最近ではCOVID-19などがあります。

これらの病気は、体温が通常よりも高くなり、それによって炎症や症状が現れます。

一般的な発熱を繰り返す感染症は以下などがあります。

| 尿路感染症(UTI) | 膀胱や尿路に細菌が感染することで引き起こされる病気です。発熱、頻尿、腹部痛などの症状が現れることがあります。 |

| 呼吸器感染症 | 風邪やインフルエンザなど、ウイルスや細菌によって引き起こされる呼吸器系の感染症です。発熱、咳、鼻水、喉の痛みなどが一般的な症状です。 |

| 結核 | 結核菌によって引き起こされる感染症で、肺以外の臓器にも感染が及ぶことがあります。発熱、体重減少、慢性的な咳などが特徴です。 |

| HIV/AIDS | HIV感染症によって免疫系が弱まり、さまざまな感染症が発症することがあります。発熱、慢性的な疲労感、体重減少などが現れることがあります。 |

これらの感染症は、医師による適切な診断と治療が必要です。

適切な抗生物質、抗ウイルス薬、またはその他の治療法が、症状の軽減や完治に向けて用いられることがあります。

予防策としては、手洗いやマスクの着用、適切な予防接種、衛生的な環境の維持などが重要です。

とくに高齢者、抗がん剤やステロイド使用中の感染症にかかりやすい方はさらなる注意が必要です。

関連記事:感染症の分類や種類を簡単解説|なぜコロナは5類になったの?

膠原病

膠原病は、免疫系の異常によって引き起こされる一群の疾患を指します。

膠原病では、免疫系が身体の結合組織である膠原繊維に攻撃を仕掛けるため、さまざまな組織や臓器に影響を及ぼすことがあります。

主な膠原病にはいくつかの種類があり、その中には以下のようなものがあります。

| 全身性エリテマトーデス(SLE) | 最も一般的な膠原病で、皮膚、関節、腎臓、心臓など全身に炎症を引き起こすことがあります。 |

| 硬化性多発性動脈炎(PAN) | 血管を攻撃し、その結果、血流に問題を引き起こすことがあります。 |

| 強皮症(スクレロダーマ) | 皮膚や内臓の結合組織に硬化や線維化を引き起こす疾患です。 |

| ループス腎炎 | SLEによって腎臓に影響を及ぼすもので、腎臓機能の低下を招くことがあります。 |

これらの病気は、症状や影響する部位によって異なります。

膠原病はよくなったり悪くなったりを繰り返す慢性の病気であり、以下などが一般的な症状です。

- 関節の痛みや腫れ

- 皮膚の変化

- 疲労感

- 発熱

治療法は症状や病態によって異なりますが、ストロイドなどの免疫抑制剤や抗炎症薬などが使われることがあります。

ただし、病気の進行具合によって、治療法や管理方法も変わってきます。

悪性腫瘍

悪性腫瘍は癌や白血病などのことです。

癌細胞は異常な速さで増殖し、身体の正常な機能を妨げることがあります。

悪性腫瘍による発熱は、腫瘍が身体の免疫系に影響を与えたり、炎症を引き起こしたりする結果として生じることがあります。

悪性腫瘍による発熱は、その癌のタイプや進行状況によって異なることがあります。

一般的な症状としては次のようなものが挙げられます。

| 持続的な発熱 | 通常の体温よりも高い体温が継続的に続くことがあります。特にがんが進行している場合や、関連する合併症がある場合によく見られます。 |

| 発熱と他の症状の関連 | 発熱が他の症状と一緒に現れることがあります。例えば、疲労感、体重減少、食欲不振、夜間の発汗などが同時に現れることがあります。 |

| 発熱の周期性 | 一部の悪性腫瘍による発熱は、周期的に現れたり、特定の時間帯に増加したりすることがあります。 |

| 治療による発熱 | がん治療中に発熱が起こることもあります。例えば、化学療法や放射線療法の副作用として発熱が現れることがあります。 |

これらの症状は個人によって異なる可能性があります。

悪性腫瘍による発熱は、通常の感染症による発熱とは異なる原因によって引き起こされることがあります。

子ども

小児が発熱を繰り返す理由はさまざまです。

いくつかの一般的な疾患や状態を挙げてみましょう。

| 感染症 | 小児が最もよく経験する発熱の原因は感染症です。風邪、インフルエンザ、扁桃炎、中耳炎、尿路感染症などがあります。これらの感染症は発熱と共に、咳、鼻水、喉の痛み、腹痛、下痢などの症状を引き起こすことがあります。 |

| 自己免疫疾患 | いくつかの自己免疫疾患は、小児の発熱を引き起こす可能性があります。例えば、全身性エリテマトーデス(SLE)や関節リウマチなどです。発疹や関節痛、日光過敏などの症状をきたします。 |

| アレルギーや過敏症 | 特定の食品アレルギー、環境アレルギー、または他の過敏症が発熱を引き起こすことがあります。 |

| 炎症性疾患 | 小児の間で代表的な疾患として川崎病があります。高熱、全身の発疹、唇や舌が赤くなったり、目が充血したり、指が腫れたり、首のリンパ節が腫れたりと色々な症状をきたします。 |

これらの状態は、適切な治療や管理が必要な場合があります。

特に、小児が持続的な発熱を経験している場合は、医師に相談して適切な検査や診断を受けることが重要です。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

子どもの方が大人よりも発熱を繰り返しやすい?

子どもが大人より発熱を繰り返す理由として以下の二点が考えられます。

未熟な免疫系

子供の免疫系はまだ発達途中であり、成熟していないため、病原体に対する抵抗力が大人よりも弱いことがあります。

これにより、子供は感染症によって熱を繰り返しやすい傾向があります。

頻繁な感染

子供は日常的に新しい病原体と接触し、それにさらされることが多いため、感染のリスクが高くなります。

幼稚園や学校などで他の子供たちと接する機会が多いこともその一因です。

ただ小児は感染を繰り返すことで新しい病原体への免疫を獲得していきます。

そのため免疫系が成熟するにつれて、成長するにつれて熱を繰り返す頻度は減少します。

熱が上がったり下がったりするときの対処法

比較的活気があり食欲もある場合は、それほど心配はいりません。

熱や症状が落ち着いてくるようであれば自宅にて安静して様子を見てもいいと思われます。

自宅での過ごし方ですが、まずは布団に入って体を温めましょう。

入浴については気分が悪くなければ入っても良いですが、湯冷めしないように気を付けましょう。

また、食事は麺類やおかゆなど消化のいいものを摂取しましょう。

関連記事:【喉の痛みや熱】子供が溶連菌感染症になったときはどうする?学校や保育園は休むべき?

熱が上がったり下がったりするときは解熱剤を飲み続けるべき?

熱があるからといって解熱剤を毎回内服する必要はありません。

むしろ熱があるということは体が病原体と戦っている反応です。

また発熱してすぐに内服したとしても熱が下がらないことも多くあります。

解熱剤は熱を下げる目的よりむしろ体を楽にして、その間にご飯を食べたり、睡眠をとったりして回復する目的として使用してください。

そのため、熱があっても、ある程度食欲があって元気もあるのであれば必ずしも内服する必要性はありません。

関連記事:【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

熱が上がったり下がったりするときは早めの受診を

早めに受診した方がいい場合

発熱が3日以上続く場合は、ただの風邪ではないことが多いので病院受診しましょう。

また以下が続くなどの症状がある場合も病院受診しましょう。

- 元気がない

- 食欲がない

- トイレの回数が少ない

- 夜寝れない

- 嘔吐や頭痛

- 腹痛

すぐに病院受診した方がいい場合

以下の場合はすぐに病院受診しましょう。

- 意識障害

- けいれんをきたしている場合

- 生後3ヶ月未満の発熱

- ぐったりして全く食事が取れていない場合

- 呼吸がいつも通りできないほどしんどい

まとめ

熱が上がったり下がったりすることは小児、大人関わらずよく見られる症状です。

ただ症状がひどかったり、発熱以外の症状が見られたり、いつまでも発熱が長引くようであれば風邪ではなく、ほかの疾患による可能性が考えられます。

倦怠感がある場合や食欲がない場合は医療機関の受診をおすすめします。

吐き気と頭痛があるのに熱はなし?どんな病気が考えられる?

吐き気と頭痛があるのに熱はない。

そんな経験をされた方いらっしゃいませんか?

実はそれはただの吐き気や頭痛ではないかもしれません。

本記事では、そんな吐き気と頭痛の症状の原因や対処法などについて詳しく解説していきます。

吐き気と頭痛があって熱はなし?原因は?病気かも?

頭痛が強い場合、気持ち悪くなってしまうことがあります。

これは、緊張頭痛・偏頭痛でも脳の中枢神経が刺激されて吐き気が生じるためです。

新型コロナウイルスや感染性胃腸炎など通常発熱も伴う場合も、発熱がなく吐き気や頭痛などの症状を引き起こす場合があります。

吐き気と頭痛の症状があると全て危険という訳ではありません。

しかし、中には命に関わる可能性のある病気もあり注意が必要です。

以下では頭痛がする命に関わる可能性のある病気について解説していきます。

脳腫瘍

脳圧を圧迫するため、頭痛症状をきたすことがあります。

突然の嘔吐や物が二重に見えたりする目の障害など症状などが起こる場合も。

症状が進行していくと頭痛が激しくなり、けいれんや失神を起こすケースも見られます。

意識障害や、嘔吐、けいれん、失神などの症状がある場合は、救急車要請しましょう。

くも膜下出血

ハンマーで殴られたような激しい痛みとよく耳にしますが、これまでに経験したことのないような激しい痛みと、吐き気や嘔吐を伴います。

くも膜下出血は死亡率の高い病気です。

突然の激しい頭痛や、意識障害、嘔吐、視覚障害などが現れた場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

髄膜炎

頭痛、発熱を契機に起きる脳の感染症です。

嘔吐を繰り返すことや呼びかけても反応が悪い時はこの病気を疑います。

意識障害や、けいれんなどの症状が出ている場合は、救急車を要請して早期に治療を受ける必要があります。

発熱や、頭痛の症状だけでもかかりつけ医に受診をしましょう。

関連記事:腹痛が起こる・続く原因のまとめ|緊急性の高い痛みの特徴も解説

関連記事:脳神経外科の名医にかかるには ②脳血管疾患|BeMEC

急な頭痛や吐き気の対処法

急な頭痛の対処法

偏頭痛の場合は、まずはゆっくり休みましょう。目をつむると楽になることがあります。

また、痛みの部分を冷却シートなどで冷やしてみるのも良いでしょう。

コーヒーを飲むと頭痛に効果があると聞いたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

コーヒーはカフェインが血管を収縮させる作用があるため、偏頭痛の痛みが緩和されることがあります。

一方、緊張型頭痛の場合は、温めることで痛みが和らぎます。

お風呂にゆっくり浸かったり、ストレッチして血流を良くしましょう。

首筋や肩のマッサージをするのも血流を改善させるのに効果的です。

急な吐き気の対処法

吐き気がある場合、冷たい水を飲んだり、リラックスして気持ちを紛らわせましょう。

横になることで落ち着く場合もあります。

しかし、吐き気のみでなく、何度も嘔吐してしまうようであれば医療機関の受診をおすすめします。

あまりにも辛い頭痛は吐き気の症状がある場合も医療機関へご相談ください。

薬で症状を軽くすることも出来るので、無理せず薬に頼ることも必要です。

熱がないからといって安心はできない!

熱がないからと、頭痛や吐き気の症状を放置してしまう方もいらっしゃるでしょう。

ですが、頭痛や吐き気の裏には様々な病気が隠されていることがあります。

先述した、脳腫瘍、くも膜下出血、髄膜炎なども発熱症状がない場合もあります。

すぐに受診が必要なケースもあるので、症状を軽く見ず、必要な時は救急車の要請を行いましょう。

関連記事:腹痛に即効性のある薬を選ぶポイントや飲むタイミング、頻度を解説

まとめ

吐き気と頭痛を経験したことのある方は多くいらっしゃると思います。

ただの頭痛と吐き気であることも多くありますが、中には命に関わる病気の場合もあります。

判断にお困りの際は一度、医療機関にご相談ください。

参考文献

横濱もえぎ野クリニック 脳神経外科・脳神経内科|吐き気のある頭痛 めまいは?熱なし?

再生医療専門クリニック リペアセルクリニック|頭痛で吐き気を伴うときは危険!考えられる病気やその対処法とは?

こめかみの頭痛が1週間続くときの原因は?|治し方を解説

仕事中や楽しい休日なのに頭がズキズキと痛い…。

特にこめかみが痛くなる頭痛は、長く続くとなかなか集中できず辛いですよね。

また、飲酒や徹夜をしたわけでもないのにこめかみの頭痛が起こることがあります。

一体何が原因なのでしょうか?

今回は、こめかみの頭痛の原因や対処法などについて詳しく解説していきます。

こめかみの頭痛が1週間続いたときに考えられる原因

風邪をひいた際の頭痛はよくみられる症状ですが、その場合は一時的なものです。

風邪の症状とともに数日で改善することがほとんどです。

では、こめかみの頭痛が1週間以上続くような場合は、一体何が原因として考えられるのでしょうか?

以下はこめかみの頭痛が起こる原因の疾患です。

偏頭痛(片頭痛)

頭の血管が何らかの原因で拡張し、三叉神経(*1)を圧迫することで起こります。

緊張性頭痛

首から肩にかけての筋肉が固くなることで起こる頭痛です。

原因として、肩こりや姿勢の悪さなどがあります。

群発頭痛

突然発症し1時間程度持続する片側性の頭痛です。

「人生で最も痛い」と言われるほどの強い痛みが特徴です。

人によっては目の奥の痛みを訴えることもあります。

脳卒中と症状が似ていますが頭蓋内には異常がなく、また症状を繰り返すことが特徴です。

副鼻腔炎

副鼻腔(*2)に炎症が起こることで生じます。

発熱や膿混じりの鼻水が出ることが多いです。

中耳炎

中耳と呼ばれる耳の中の部位に炎症が起こることで生じます。

耳の聞こえづらさなどが最初に出ることが多いです。

小児に多い病気ですが成人でも起こることがあります。

その場合は繰り返しやすいです。

顎関節(がくかんせつ)症

顎関節を構成する骨や筋肉などの異常で生じます。

食事中などに違和感を感じることが多いです。

中には顎の筋肉の痛みを頭痛と勘違いされる方もおられます。

側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎)

自己免疫により顔の動脈に炎症が起こることで生じます。

頭痛以外にも持続する発熱などの症状がみられます。

腫瘍や出血による頭痛

腫瘍や出血により頭蓋内が圧迫されて起こります。

1週間以上頭痛だけが持続することはあまりありません。

意識障害や麻痺などの症状が出ることがほとんどです。

腫瘍や出血の部位によって症状が変わるため、頭部CT検査などの詳しい検査が必要です。

| 三叉神経(さんさしんけい)(*1)=顔の感覚を脳に伝える末梢神経のひとつ副鼻腔(*2)=顔の骨の中にある空洞 |

関連記事:頭痛で吐き気やめまいがする原因と対処法や、こわい頭痛の見分け方!

関連記事:脳神経外科の名医にかかるには|脳腫瘍の名医とは|BeMEC

左や右だけにこめかみの頭痛が起こるのはなぜ?

痛みの原因である神経や血管が片方だけ炎症が起こるからです。

片側に起こる頭痛で頻度が高いのは偏頭痛と群発頭痛です。

ただし、偏頭痛だからといって必ず片側にしか起こらないというわけではなく、両側に起こることもあります。

また、常に同じ部位に出るわけではありません。

3つの頭痛の見分け方

特に頻度が高い頭痛は偏頭痛、緊張性頭痛、群発頭痛です。

それぞれの痛みの特徴を以下で解説しています。

偏頭痛

痛みは片側に多く、ズキズキとした痛みです。

このズキズキとした痛みを拍動性の痛みと表現されます。

これは血管の拍動に一致するためです。

また、頭痛以外の症状も多彩であり、吐き気や耳の詰まった感じなどがみられることもあります。

頭痛が起こる前に頭の違和感を感じることがあります。

その際に目の前にチカチカと輝く光が見えることがあります(閃輝暗点:せんきあんてん)。

太陽などの光や、体動で痛みが悪化する場合があるので注意が必要です。

痛みは数時間程度で収まりますが、長い時は2日程度続くこともあります。

原因として、睡眠不足や過労などのストレスや、カフェイン・アルコール摂取が挙げられます。

また、生理や天候によって引き起こされることがあります。

緊張性頭痛

夕方以降に起こることが多いです。

これは、パソコン作業などで肩から首にかけての筋肉の血流が悪くなり筋肉が固くなるためです。

運動不足で悪化することも多いです。

睡眠や入浴で血流を良くし、緊張をほぐすことで改善します。

また、運動やストレッチにより頭痛が軽くなることもあります。

悪い姿勢や長時間のデスクワークを避けることで予防・改善が可能です。

群発頭痛

突然出現する目の奥の痛みが特徴です。

この痛みは「人生最大の痛み」と形容されることがあり、脳卒中などが疑われることもあります。

痛みに伴って涙が出ることが多いです。

頭痛は数時間程度で収まりますが、発作を繰り返すことが特徴です。

頭痛が頻発すると、日常生活に支障が出ることもあります。

明らかな原因はわかっていません。

関連記事:片頭痛の原因や治し方を解説|おすすめの市販薬も紹介

こめかみの頭痛が起こりやすい状態・病気

頭痛が起こりやすい状態として脱水、熱中症、眼精疲労などがあります。

また、うつ病や膠原病(こうげんびょう)などでも頭痛が引き起こされることがあります。

これらの病気の場合は頭痛以外にも症状が出ることが多いため、頭痛のみで判断することは難しいでしょう。

危険なサインかもしれないこめかみの頭痛について

これまでに挙げた頭痛は、一次的な(脳や全身に明らかな異常や病気がない)ものです。

緊急を要する頭痛ではありません。

ただし、二次性頭痛といって、脳出血などの重篤な疾患が原因として起こる頭痛も存在します。

特に以下の頭痛は注意が必要です。

- 頭をケガした後に起こった頭痛

- 意識障害、麻痺を伴う頭痛

突然起こる激しい頭痛も危険な兆候であり、これらの頭痛はただちに病院の受診が必要となります。

また、長期間続く、原因が不明な頭痛は、脳腫瘍による二次性頭痛も考えられます。

その場合は頭部CT検査などの詳しい検査が必要となります。

お早めに医師までご相談ください。

こめかみの頭痛を治す方法や対処法について

ご自宅でできる偏頭痛、緊張性頭痛の対処法について以下で解説しています。

偏頭痛

光や音の刺激で痛みが悪化することがあります。

静かな暗い部屋で休息してください。

また、カフェインが症状を悪化させる場合があり、コーヒーやチョコレートなどの摂取はお控えください。

辛いものなどの刺激物も頭痛を悪化させ、吐き気を起こす可能性もあるので注意が必要です。

緊張性頭痛

ストレッチや入浴は痛みを軽減させます。

筋肉のコリが原因なので、ストレッチポール(下記画像)などの器材を用いてストレッチを行うことで頭痛の軽減が期待できます。

また、長時間のデスクワークを行う場合は適度な休憩をとりましょう。

なお、どちらの頭痛も以下などの鎮痛薬が有効です。

- ロキソニン

- イブプロフェン

- タイレノール

薬局で購入される場合は、製品名と薬剤名が異なることがあるため薬剤師さんに確認するようにしてください。

ロキソニンは副作用として胃が荒れてしまうことがあるため、食後に内服するようにしましょう。

まとめ

今回はこめかみの頭痛の原因や対処法などについて解説しました。

長く続く頭痛の多くは偏頭痛、緊張性頭痛であり大事に至ることはほとんどありません。

この記事が頭痛に悩む方々の助けになれば幸いです。

参考文献

クーラー病(冷房病)は自律神経失調症?症状や重症ケースを解説

夏になると、ついクーラーをつけすぎてしまいますよね。

暑い夏を乗り切るためにクーラーはなくてはならない存在です。

しかし、使いすぎることによってクーラー病を起こしてしまう可能性があります。

クーラーを使いすぎることによる健康への影響について知っている人でもクーラー病についてご存知ではない方も多いと思います。

この記事ではクーラー病ってどんな病気なのか症状や、治し方などについて詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

クーラー病(冷房病)とは

クーラー病とは暑い屋外とクーラーの効いた屋内の気温差によって体調を崩してしまう病気のことを言います。

主に夏などの暑い季節に起こりやすく、気温差によって体温の調節機能が大きく変化することによって自律神経への負担が大きくなり発症すると考えられています。

人の体温は自律神経によって調節されていますが、自律神経は体温だけではなく、様々な体の機能を調節しています。

そのため、自律神経の働きに支障が出てしまうと、様々な症状をきたしてしまう可能性があります。

関連記事:熱中症の治し方や予防対策|熱射病や日射病との違いは?

自律神経失調症とは、体の機能を維持する上で必要な自律神経のバランスが乱れてしまい、様々な症状を起こす病気を指します。

クーラー病は、屋内外の気温差によって、体温を調節する自律神経に負担をきたした結果、自律神経のバランスが崩れて体調が悪化してしまいます。

クーラー病は暑い夏に起こることが多いので、夏の自律神経失調症とも言われているのです。

関連記事:夏バテとは?どんな症状があるの?|予防対策や治し方を解説

クーラー病(冷房病)の症状

クーラー病は自律神経失調症とも言われていることから、多くの症状の原因になります。

それぞれの症状について解説していきます。

発熱、微熱などの体温の異常

屋内外の気温差に適応するために、人の体は自律神経を使って体温を調節しています。

自律神経は交感神経と副交感神経から構成されています。

交感神経は興奮やストレスを感じた時に働き、発汗や血管を収縮させたり、立毛筋を収縮させて皮膚の毛穴を引き締めることで体温の上昇に関係します。

逆に副交感神経はリラックスした状態や休息時に主に働き、血管を拡張させることで体温を下げる作用があります。

体温はこのように交感神経と副交感神経によって調整されます。

クーラー病では自律神経のバランスが崩れてしまうので、微熱や発熱などをきたす場合があります。

また、逆に体温を上げる調節が上手く働かず、手足の冷えを感じやすくなる場合もあります。

頭痛

頭痛の原因は肩こりや片頭痛などがありますが、クーラー病も頭痛の原因となることがあります。

寒暖差が激しい環境にいると、自律神経の作用によって、急に血流が変化してしまいます。

その結果、頭痛やめまいなどの症状を起こすことがあります。

吐き気

吐き気はめまいや消化器機能の異常などによって起こることがあります。

クーラー病によって自律神経の調節が上手く行かない時には、立ち上がった時などに急にめまいや低血圧を起こすことがあります。

また、胃腸の働きが低下してしまうこともあり、これらの症状に付随して吐き気が起こってしまうことがあります。

咳

クーラー病によって風邪に似た症状がでることがあります。

クーラーを使いすぎてしまうと、鼻やのどが乾燥してしまいます。

乾燥による刺激や、クーラーからでるホコリなどによるアレルギーの反応で咳がでてしまうこともクーラー病の1つの症状です。

食欲不振、下痢

自律神経は胃腸の消化吸収にも作用します。

特に副交感神経は胃腸への血流を増加させて消化吸収を促します。

しかし、自律神経のバランスが崩れると消化不良から食欲不振や下痢などの症状を起こしてしまう可能性があります。

だるい、疲れがとれない

クーラー病によって自律神経のバランスが乱れると、体は体温調節のためにエネルギーを使わなければいけません。

またクーラーの効いた涼しい環境では、手足の冷えなどの血行不良からだるさ、疲れやすさなどの症状を来たしてしまいます。

クーラー病(冷房病)の重症化について

クーラー病では多くの症状がみられますが、放置しておくと進行していき重症化していく場合があります。

ここからクーラー病の症状の進行と重症化について解説していきます。

初めの症状は末梢血管が収縮することによって起こります。

冷房によって体が冷え始めると体は体温を保つために、手足の末梢血管が収縮します。

そのため、手足の冷えが自覚症状となります。

この時期では体を温めることで症状が改善します。

次に、体の冷えが体の深部にまで及び内臓が冷えることによる症状が出現します。

腰から下全体に冷えを感じ、内臓に悪影響が出てしまいます。

症状としては胃腸障害が出現しやすくなります。

最後が最も重症で、体全体に冷えを感じ、全身症状としてふらつきやめまい、疲労感などの症状がでる段階です。

この段階では少しの冷えでも頭痛がでるなど、生活に支障を来たしてしまいます。

関連記事:脱水症状の治し方を解説|速攻で効く方法やなりやすい人の特徴を紹介

クーラー病(冷房病)かもしれないチェックリスト

クーラー病は冷房が効きすぎることによって自律神経のバランスが崩れてしまう病気です。

しかし、全ての人に起こるわけではありません。

ここからクーラー病になりやすい人の特徴について解説していきます。

あてはまる人はクーラーを使いすぎないように注意するようにしてください。

| ✅普段から体温が低い | もともと冷え性がある方は冷房で体が冷えることによってクーラー病を発症するリスクがあります。 |

| ✅女性、高齢者 | 女性や高齢者は成人男性に比べて筋肉量が少ない傾向にあります。筋肉は熱を発して体温を調節する作用があるので、女性や高齢者はクーラー病に特に注意することが必要です。 |

クーラー病(冷房病)の治療について

クーラー病は予防が最も大切ですが、発症してしまった場合には対策を取らなければいけません。

ここからクーラー病の治療について解説します。

温かい飲み物や温かい食事を摂る

冷房によって体温が低下していることが多いので、温かい飲み物や食事を摂ることが有効です。

暑い季節で温かい飲食物の摂取が難しい場合には香辛料が効いた食事などを摂取すると体が温まる作用があるのでおすすめです。

暖かい場所で休息を取る

クーラーが効いた室内をでて、休息を取るようにしましょう。

急な気温の変化は体調不良の原因になるので、徐々に体を慣らすようにすることが大切です。

適度な運動を行う

軽い運動を行うことで体温の上昇や血行促進に役立ちます。

軽症の時期には特に有効です。

頭痛や倦怠感など症状が強いときにはウォーキングなどの軽い有酸素運動にとどめておくようにしましょう。

適切な服装をする

室内と室外の温度差を考慮して、適切な服装で過ごすことが大切です。

涼しい室内では薄い上着を羽織るなどして体が過度に冷えないように注意しましょう。

長時間の冷房を避ける

長時間の冷房使用を避け、使用する際には室温を下げすぎないようにしましょう。

クーラー病は以上のような対処法で症状が軽減される場合が多いです。

しかし、症状が持続したり重度である場合は、医療機関を受診することも検討してみてください。

まとめ

今回は、クーラー病ってどんな病気なのか症状や、治し方などについて解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

クーラー病は暑い屋外とクーラーの効いた屋内の気温差によって自律神経のバランスを崩してしまうことで発症します。

様々な症状があり、高齢者や女性など体が冷えやすい方に発症することが多い病気です。

治療は基本的には対症療法です。

気になる症状がある場合は、無理をせずに医療機関を受診してください。

参考文献

‣健達ねっと|冷房病とはどんな病気?冷房病の治し方や対策などについて紹介

突然のめまい・吐き気・冷や汗は病気?原因や対処法を紹介

私たちの身体は、時に予期せぬ方法で不調を知らせることがあります。

突然のめまい、吐き気、そして冷や汗。

これらの症状は、時に深刻な健康問題のサインかもしれません。

本記事では、これらの症状が指し示す可能性のある病気とその対処法、そして専門家に相談すべきタイミングについて詳しく解説していきます。

めまいの原因は?

めまいは、多くの原因によって引き起こされる症状です。

その中でも、主に二つのタイプがあります。

回転性めまい

回転性めまいは、自分自身や周囲の環境が実際には動いていないにもかかわらず、回転しているかのように感じる状態です。

このタイプのめまいは、多くの場合、内耳の問題によって引き起こされます。

内耳には平衡を保つための重要な構造があり、これが何らかの理由で機能しなくなると、回転感を伴うめまいが発生します。

以下の病名が回転性めまいに当てはまります。

良性発作性頭位めまい症(BPPV)

内耳のカルシウム結晶(耳石)が正常な位置から動いてしまうことで起こります。

頭の位置を変えた時に短時間のめまいが起こるのが特徴です。

メニエール病

内耳の液体圧が異常になる病気で、めまいの他に、耳鳴りや聞こえにくさが伴うことがあります。

内耳炎

ウイルス感染などによる内耳の炎症。

めまい以外に、聴力低下や耳の痛みを伴うこともあります。

非回転性めまい

非回転性めまいは、回転する感覚はないものの、ふらふらとした不安定感や立ちくらみのような症状が現れるタイプです。

このタイプのめまいは、内耳の問題以外の原因で起こることが多いです。

以下が非回転性めまいに当てはまります。

低血圧

立ち上がるときなどに血圧が急激に低下すると、脳への血流が不十分になり、めまいが生じます。

脱水症状

水分不足により血液量が減少し、脳への血流が悪くなることでめまいが起こることがあります。

貧血

鉄分不足などによる貧血も、脳への酸素供給が不十分になることで、めまいを引き起こすことがあります。

糖尿病や低血糖

血糖値の急激な変化も、めまいの原因になることがあります。

関連記事:脳貧血になったら病院へ行くべき?なりやすい人の特徴や症状を解説

めまい・吐き気・冷や汗が同時に起こるのは病気?

めまい、吐き気、冷や汗が同時に起こる場合、これらは様々な健康上の問題を示している可能性があります。

心血管系の疾患、例えば低血圧、不整脈、さらには心筋梗塞の初期兆候であることもあります。

内耳の問題や、神経系の障害、例えばメニエール病や片頭痛もこれらの症状を引き起こすことがあります。

また、便意を伴う場合は、胃腸系の問題やストレスが原因の一つとして考えられます。

消化器系の不調や、過敏性腸症候群(IBS)などが関連している場合があります。

急なめまいの対処法

急なめまいが起こった際に気をつけるポイントと予防策1つずつ紹介していきます。

状況判断と安全確保

- 環境調整

めまいが起きたときは、まず周囲の状況を確認し、危険な物から離れましょう。

例えば、運転中なら車を安全な場所に停め、料理中なら火を消すなどが必要です。 - 体位の変更

安全な場所に座るか横になります。

めまいが起きやすい姿勢(例えば、急に立ち上がる動作)は避けてください。

自己ケア

- リラックス

深呼吸をして、落ち着きを取り戻しましょう。

ストレスや緊張はめまいを悪化させることがあります。 - 水分補給

水やお茶などの無糖の飲み物を少しずつ飲むことで、脱水症状を防ぎ、めまいを軽減することができます。 - 頭を高くする

横になっている場合は、頭を少し高くすると、血流が改善されることがあります。

症状の観察

- 症状の記録

めまいがいつ、どのような状況で起きたかをメモすると、後で医師に相談する際に役立ちます。 - 持続時間の確認

めまいが数分で治まるのか、それとも長く続くのかを把握してください。

医療機関への相談

- 症状の持続や悪化

めまいが長時間続く、または他の症状(例えば、強い頭痛や吐き気)がある場合は、医療機関を受診してください。 - 緊急症状の場合

めまいに加えて、胸の痛み、呼吸困難、言語障害などがある場合は、直ちに救急車を呼ぶか、最寄りの緊急医療施設に行きましょう。

予防策

- 定期的な検診

特に高齢者や、めまいの既往がある方は、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。 - 生活習慣の見直し

健康的な食事、十分な睡眠、適度な運動など、バランスの取れた生活を心がけましょう。

関連記事:貧血の種類や数値の基準を解説|病院での検査についてもご紹介

めまいや冷や汗は病気のサインかも!医師に早めに相談を

めまいや冷や汗が繰り返し発生する場合は、何らかの健康上の問題が潜んでいる可能性があります。

これまでに私が診た患者様の中には、これらの症状が心筋梗塞や脳卒中の初期症状であったケースもありました。

特に、胸の痛み、呼吸困難、発話障害などの重篤な症状が伴う場合は、緊急医療が必要です。

まとめ

めまい、吐き気、冷や汗は様々な病気のサインである可能性があります。

これらの症状が頻繁に起こる場合は、自己判断せずに医師の診察を受けることが重要です。

また、これらの症状が突然かつ重度である場合は、直ちに緊急医療を求めるべきです。

健康は何よりも大切です。

日々の体調の変化に注意を払い、適切な対応を心がけましょう。

参考文献

太陽生命|めまいの原因について解説!男女別、年代別に症状は違う?

生あくびは危険?あくびとの見分け方や吐き気が起きた時の対処法

生あくびとは、眠気や疲労からくる通常のあくびとは異なるものです。

今回は生あくびの原因、見分け方、そして生あくびが吐き気を伴った場合の対処法についても詳しく説明します。

また、生あくびが関連する危険な病気や高齢者、子供についても触れていきましょう。

生あくびが出る原因は?

生あくびが出る原因については、様々な要因が考えられます。

生あくびは、脳の血液供給に関する問題や神経系の異常、薬の副作用などが影響を与えることがあります。

特に高齢者にとって、脳梗塞や脳腫瘍などの病気と関連することがあります。

貧血や低血圧症、狭心症などの徴候としても現れることがあるため、注意が必要です。

関連記事:頭痛の原因|種類によって痛む場所は違う?対処法や外来での治し方

生あくびとあくびの見分け方

まず、生あくびとあくびの違いについてご説明いたします。

・生あくび

「眠くない時に発生する」

・あくび

「眠い時に発生する」

生あくびは、頻繁に発生し、状況に関係なく出現することがあります。

通常のあくびは、睡魔や退屈からくるもので、特に朝や夜遅くに起こりがちです。

また、生あくびは連続して出ることが多い傾向があります。

生あくびで考えられる危険な病気

生あくびが危険な病気のサインであるため、特に高齢者や子供の場合は注意が必要です。

脳梗塞や脳腫瘍は生あくびと関連がある疾患です。

また、貧血や低血圧症、狭心症なども生あくびの原因となることがあります。

早期の診断と治療が重要です。

関連記事:貧血の種類や数値の基準を解説|病院での検査についてもご紹介

生あくびと同時に吐き気が起きたときの対処法

生あくびと同時に吐き気が起きた場合、次のステップを踏むことが大切です。

吐き気や生あくびが続く場合は、専門家の診察が必要な場合もあるため、冷静に行動しましょう。

安全な場所に移動

まず最初に、安全な場所に移動しましょう。

特に吐き気が強い場合は、嘔吐を伴う可能性があるため、トイレや洗面所など、嘔吐しやすい場所に近づけると安心です。

水分摂取

生あくびや吐き気は、脱水症状の一因となります。

水分を摂ることは、症状の緩和に役立つことがあります。

水分を数回に分けてこまめに飲むか、経口補水液を利用して水分を補給しましょう。

ただし、急激な大量の水分摂取は避け、少しずつ摂るようにしましょう。

静かに休む

吐き気と生あくびの症状が強い場合、静かに休むことが大切です。

安静に寝転がったり、リラックスした状態を保つことで体の不快感を和らげることができます。

薬の使用

吐き気や生あくびの症状が続く場合、医師から処方された吐き気止めや抗不安薬などを使用する場合があります。

しかし、これらの薬は医師の指導のもとで使用する必要がありますので、専門家に相談しましょう。

医療専門家への相談

吐き気や生あくびが持続する場合、症状が深刻な場合は、医療専門家、特に内科医や神経科医に相談しましょう。

医師は適切な診断を行い、必要な検査を行うことで、潜在的な健康問題を特定するお手伝いをします。

特に高齢者や子供は、早めの医療診断が重要です。

生あくびと吐き気は、潜在的な健康問題の兆候であることがあるため、症状を無視せずに専門家の助言を仰ぐことが重要です。

安全な状況で冷静に行動し、自身の健康を守るために適切な対処を行いましょう。

生あくびが止まらないときは

生あくびが止まらない場合、その原因に対処するために以下のステップを詳しく説明いたします。

生あくびは通常のあくびとは異なる症状であるため、早期の対処が大切です。

原因を特定する

まず、生あくびが止まらない原因を特定しましょう。

生あくびは多くの要因によって引き起こされる可能性があり、複数の健康問題のサインであることもあります。

- 可能性のある原因には以下のようなものがあります。

- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)

- 神経系の異常

- 薬物の副作用

- 精神的ストレスや不安

- 睡眠障害

- 代謝異常

- 呼吸器疾患

医療専門家に相談する

生あくびが持続し、原因が不明確な場合、専門医の診察を受けることが大切です。

内科医、神経科医、または睡眠専門医などの専門家が適切な診断を行い、必要な検査を行います。

生あくびは潜在的な重要な健康問題の兆候かもしれませんので、放置せずに医師に相談しましょう。

必要な検査を受ける

医師の指示に従い、必要な検査を受けましょう。

これには血液検査、脳画像検査(MRIやCTスキャン)、睡眠検査(多様な睡眠障害を確認するためのポリソムノグラフィなど)、神経学的評価などが含まれます。

これらの検査は、原因を特定し、適切な治療法を見つけるために役立ちます。

治療法の選択

生あくびの原因が特定されたら、医師と協力して適切な治療法を選択しましょう。

治療法は原因によって異なり、対処療法、生活様式の改善、ストレス管理、睡眠の改善、リハビリテーションなどが含まれることがあります。

健康的な生活様式の維持

生あくびの原因に関わらず、健康的な生活様式の維持は重要です。

適切な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理は、生あくびや他の健康問題の予防に役立ちます。

生あくびが止まらない場合、それは潜在的な問題を示唆するサインかもしれません。

早めの医師の診察と適切な治療を受けることで、健康状態を改善し、生活の質を向上させることができます。

自身の健康に対する責任を果たし、専門家の助言を受けながら行動しましょう。

関連記事:倦怠感があるのに熱はなし?どんな病気が考えられる?

まとめ

生あくびは、通常のあくびとは異なる症状であり、その原因は様々です。

特に高齢者や子供にとっては危険な病気のサインであることもあるため、早期の診断と適切な対処が必要です。

吐き気を伴う場合や症状が持続する場合は、医療専門家の診察を受けることが大切です。

自身の健康を守るために、生あくびに対する正しい知識を持ち、適切な行動をとりましょう。

参考文献