毛じらみの原因や症状、肉眼での見つけ方などについて解説!放置すると危険?

陰毛の激しいかゆみは毛じらみ症かもしれません。

毛じらみ症について

毛じらみ症になる原因

「吸血性昆虫」という寄生虫の仲間であるケジラミが寄生することにより生じます。

感染経路

性行為の際の陰毛同士の接触による感染がほとんどで性感染症として扱われることも多いですが、タオルや毛布、温浴施設の脱衣カゴなどを介しての間接的感染、母子間での感染もあります。

なお、ケジラミは宿主(感染している場所)から離れると、長くても48時間程度しか生存できず、また、自力では10cm程度しか移動できないため、感染経路は非常に限られてきます。

関連記事:陰部や性器のかゆみがある時の性病について|検査や治療方法もご紹介

毛じらみ症の症状とは

感染部位に激しいかゆみをもたらします。皮疹を生じないのが特徴です。

かゆみの原因はケジラミの唾液に対する我々人間の免疫反応なのですが、それには個人差がありますので、感染していてもあまりかゆみを感じない場合もあります。かゆみを感じるのは感染後1~2ヶ月が経過してからとされています。

このため、毛じらみ症と診断されたら1~2ヶ月前に性的接触があった相手にケジラミの寄生がないかを調べることが望ましいです。

また、家庭内感染の可能性もありますので、家族全員の感染状況を調べるようにしましょう。

陰毛以外でも発症するの?

主に陰毛に寄生しますが、肛門周囲、わき毛、胸毛などの体毛のある部位であれば寄生します。

頭髪やひげにも寄生します。

剃毛は安価な対処法ではありますが、陰毛以外では完全に剃毛するのは現実的に困難であることが多いこと、また、不完全な剃毛がケジラミの近接部位への移動を誘発し、かえって感染部位を広範に拡大してしまうケースが多々あることなどから、あまり推奨されません。

関連記事:クラミジアは男性も女性もかかる?潜伏期間や感染経路、症状や治るまでの期間について

肉眼で見つけることはできる?

ケジラミの成虫の大きさは1mm程度です。

ケジラミの血糞が黒色点状のしみとして下着に付着することで発見されることも多いです。

毛じらみ症は自然治癒する?お風呂で死ぬの?

自然治癒はしません。

入浴によりケジラミの成虫は洗い流されることもありますが、虫卵は流されません。

また、風呂程度の温度では死滅しないため、成虫が他人に乗り移ることにより感染を拡大させてしまいますので、後述するように確実な治療を受けましょう。

関連記事:急増中『梅毒』はどんな病気?の原因と初期症状について

放置せずに病院で検査をしましょう

どんな検査をするのか

拡大鏡での観察を含む視診により、ケジラミの成虫や虫卵の有無を確認します。

また、陰毛を採取し、虫卵を顕微鏡で確認することにより診断します。

毛じらみ症に効果的な治療薬

市販薬としてシャンプー製剤(スミスリンL®)やパウダー製剤(スミスリンパウダー®)があります。

シャンプー製剤の場合は陰毛に塗布して5分後に洗い流し、パウダー製剤の場合は寄生場所に散布して1〜2時間後に洗い流します。

ケジラミの虫卵が孵化するのに1週間程度を要することから、2週間程度の間、3~4日ごと繰り返し使用して駆除を行います。

まとめ

陰毛以外にも寄生していないかに注意が必要です。

宿主から離れたケジラミが他で生存している可能性がありますので、衣類・寝具は熱処理(アイロンがけなど)やドライクリーニングすると安心です。

また、毛じらみ症と同時に他のSTI(性病)に感染している合併例が多く見受けられます。毛じらみ症の診断を受けた際には梅毒やHIVなどの検査を行うことが望ましいです。

【冬から注意】子供の水疱瘡(みずぼうそう)|症状や潜伏期間、予防接種について

こんにちは。

突然全身にブツブツが…。

水ぼうそうはご存じの方も多いかと思います。

水ぼうそうは正式には水痘(すいとう)と呼ばれる病気です。

今回は、水ぼうそうの症状や、治療方法、ワクチンはあるかなどについて詳しく解説していきます。

なぜ子供は水疱瘡(みずぼうそう)に罹りやすいのか

原因

水痘帯状疱疹ウイルス(VZV:ヒトヘルペスウイルス3型)によって引き起こされます。

潜伏期間

感染から2週間程度(10〜21日)経ったのち発症します。

免疫不全のある人は通常の潜伏期間より長くなることもあります。

感染経路

水ぼうそうは極めて感染力が強く、麻疹(はしか)よりは弱いものの、おたふくかぜや風疹よりは強いとされています。

空気感染・飛沫感染・接触感染によって広がり、具体的には以下のような経路を介して感染します。

- ウイルスを含んだ飛沫やエアロゾル(飛沫より小さく、空気中に長時間留まりやすい)を吸い込む

- ウイルスが含まれる皮膚病変(水ぼうそう患者さんの皮膚のブツブツ)を直接触った手などを介して鼻や口から体内に入る

通常は鼻や口から入ったあと気道の粘膜に付着して感染、付着した粘膜とリンパ節でウイルスの数を増やします。

感染後4〜6日すると一次ウイルス血症という血液への感染を起こします。

ウイルスは肝臓や脾臓などの臓器に広がっていきます。

更にそこで増えたのち、ニ次ウイルス血症を起こして皮膚に発疹が現れます。

水ぼうそうは発疹出現の1〜2日前から発疹が出現してから4〜5日にかけて最も感染力が強いです。

発疹が出現する1〜2日前から全ての発疹が痂皮化(かさぶた化)するまで感染力を有します。

流行時期

12〜7月にかけて多くみられ、8〜11月は減少傾向にあります。

なぜ子どもに多い?

水ぼうそうは主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるとされています。

水痘帯状疱疹ウイルスの初感染で水ぼうそうを引き起こします。

幼少期の感染はすなわち初感染と考えられるため、水ぼうそうは子どもに多い病気なのです。

ちなみに、水痘帯状疱疹ウイルスは治癒後も神経節に潜伏感染しています。

そのため、加齢や免疫低下に伴って再活性化し、帯状疱疹を起こします。

大人(特に高齢者)によく帯状疱疹がみられるのはこのためです。

なお、我が国における水痘帯状疱疹ウイルスに対する抗体保有率は小児では低く、大人になるにつれて高く、55歳以上では100%となります(ただしワクチンによる抗体獲得者も含む)。

つまり日本人のほとんどがかかるウイルスといえます。

関連記事:りんご病(伝染性紅斑)になったら病院へ行くべき?症状を解説|大人にもうつる?

水疱瘡(みずぼうそう)の症状について

初期症状

軽い頭痛や発熱、全身のだるさなどといった症状が、発疹が出現する2〜3日前に現れる場合があります。

この症状は10歳以上の子どもでみられることが多く、成人ではより重い症状となります。

発疹

最初の発疹は斑点状で、紅斑(赤み)を伴うこともあります。

数時間以内に発疹は丘疹(盛り上がったような発疹)となり、その後はかゆみを伴った小さな水疱(水ぶくれ)が赤みの上に現れます。

最後は痂皮化(かさぶた化)し、治癒します。

数日にわたり新しい発疹が次々と出現するので、急性期には紅斑・丘疹・水疱・痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在します。

新たな発疹は通常5日目までに現れなくなり、大部分は6日目までに痂皮化します。

発症後20日未満で大半の痂皮は消失します。

発疹は頭部〜顔面、体幹部(胸・腹・背中)から始まり、次々に発疹が現れて全身へと広がっていきます。

特に体幹部は発疹が多くみられ、発疹が全身に広がらない場合も体幹部には必ず出ると言われています。

発疹が口の中や鼻・喉の粘膜、眼の結膜、直腸や腟などの粘膜に発生することもあります。

口の中にできた水疱は破れやすく、食べたり飲んだりする時に痛みを伴います。

頭皮に発疹が出た場合、後頭部や後頚部(首の後ろ)のリンパ節に腫れや痛みが生じることもあります。

なお、近年の統計によると、我が国において水ぼうそうは年間100万人程度が発症。

4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されている疾患です。

合併症

水ぼうそうは一般的に軽症で、免疫が正常な子どもでは重症化することはまれです。

15歳以上の成人や1歳以下の乳児、免疫の低下した人では重症化し、合併症を伴うことがあります。

通常、咳や鼻水などの呼吸器症状や、腹痛や下痢、嘔吐などの消化器症状を伴うことはないとされています。

しかし、時に肺炎(水痘肺炎)などを引き起こすこともあります。

水ぼうそうに合併する肺炎は通常ウイルス性ですが、細菌性の場合もあります。

また、それらに伴って脱水症を起こすこともあります。

心筋炎や肝炎、出血性疾患などを合併することもあります。

その他、合併症としては以下のものが挙げられます。

*皮膚の二次性細菌感染

水ぼうそうの発疹に細菌(典型的にはレンサ球菌またはブドウ球菌)が感染し、一般的な水ぼうそうとは違う皮膚病変が出現したり、症状が悪化したりします。

かゆみで発疹をかきむしってしまうと、そこから細菌が入ってしまう場合があります。

細菌感染を起こした場合は抗生物質などで治療します。

原因菌を抑えられれば、水ぼうそうの回復に伴って症状も次第に改善されていきます。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)(*1)や、ごくまれに壊死性筋膜炎(えしせいきんまくえん)(*2)やレンサ球菌による毒素性ショックを引き起こす場合があり、生命に関わるため注意が必要です。

*1蜂窩織炎(ほうかしきえん)=皮膚とそのすぐ下の組織に生じる、広がりやすい細菌感染症

*2壊死性筋膜炎(えしせいきんまくえん)=皮膚の深いところ、つまり筋肉を覆う筋膜の上に起こる細菌感染症

*無菌性髄膜炎・脳炎

水痘帯状疱疹ウイルスが原因によって引き起こされる「水痘帯状疱疹ウイルス性髄膜炎」という病気があります。

水痘帯状疱疹ウイルスによる髄膜炎と診断された場合は、速やかにアシクロビルなどの抗ウイルス薬の投与が行われます。

炎症が脳にまで及ぶと脳炎となり、生命に関わります。

成人の水ぼうそう重症例にみられ、1000例に1〜2例の頻度で発生するとされています。

*小脳炎

水ぼうそうには様々な神経系合併症がみられますが、最もよくみられるのがこの小脳炎です。

水ぼうそうなどのウイルス感染がきっかけとなって小脳に炎症が起き、小脳の機能が侵されます。

水ぼうそうに罹患した小児の約4000人に1人の割合でみられます。

小脳には歩行に関する機能や手足の協調運動(例:食事をする、スキップをする、服を着替える)を取りまとめる機能があります。

小脳炎になると急にふらついて上手く歩けなくなったり、協調運動が障害されたりします(急性小脳失調と呼ばれます)。

数週間で自然に治癒するため、診断されても特に治療はせず経過観察のみが行われます。

症状が強い・長引く場合は、副腎皮質ステロイドやγ-グロブリンの投与などといった治療を行うこともあります。

*ライ症候群

はっきりとした原因は不明ですが、一般的にはインフルエンザや水ぼうそうなどのウイルス感染症にかかった際に、治療でアスピリンを服用した子ども(主に18歳未満)にみられます。

インフルエンザや水ぼうそうなどの症状に続いて、激しい吐き気や嘔吐、錯乱、反応が鈍くなるなどといった症状がみられ、時には昏睡状態に陥ることもあります。

脳へのダメージの程度によって予後が変わります。

このように、アスピリンはライ症候群のリスクを高めるため、一部の特定の病気(若年性特発性関節炎や川崎病)にかかっている場合を除いて、子どもへの投与は推奨されていません。

今ではこういった過去の事例からアスピリンの使用が減ったため、ライ症候群を発症する人はほとんどみられません。

アスピリンを処方されていないか、保護者の方はお薬の内容に注意しておくことも大切です。

かかった後は?

水ぼうそうにかかった後は終生免疫を得て、その後感染しても症状が出ることはありません。

水疱瘡(みずぼうそう)と虫刺されやあせもとの違い

虫刺され

水ぼうそうの初期は虫刺されとよく似ており、区別が難しいことがあります。

水ぼうそうの場合は全身に発疹がみられ、頭皮や口の中にも発疹があることが多いです。

頭皮や口の中にも発疹が出ていれば水ぼうそうの可能性が高くなります。

しっかりと経過を見ることが重要です。

関連記事:ダニ刺され・刺された跡で悩んでいる人必見!あせもとの違いは?|症状や治療についても

あせも

汗を出す管が何らかの原因によって詰まり、炎症が起きた状態のことをいいます。

汗をかきやすい夏によくみられます。

以下など、汗をかきやすく蒸れやすい部位に赤みを伴った小さな発疹が現れます。

- 頭(髪の生え際)

- 首のまわり

- 脇の下

- 肘・膝関節の裏

- ベルトや下着で締め付けのある部分

水ぼうそうと同じく、水ぶくれが出ることもまれではありません。

虫刺されの場合と同様、全身に発疹が出現し、頭皮や口の中にも発疹がみられる場合は水ぼうそうを疑いましょう。

関連記事:子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について

軽い水疱瘡(みずぼうそう)は気づきにくい?注意点について

水ぼうそうは上記の通り、他の疾患と間違われる場合があります。

また、症状が軽い場合、水ぼうそうと気付かずに過ごす可能性もあります。

子どもの水ぼうそうは通常、重症化せずに治癒します。

しかし、前述の通り15歳以上の成人や1歳以下の乳児、免疫の低下した人では重症化することがあります。

時に生命に関わることもあるため、少しでもあやしいと思ったら受診することが大切です。

受診の目安は?

赤い斑点や水ぶくれ、発熱(無い場合もあります)などがみられたら受診しましょう。

ただし水ぼうそうは感染力が強く、周りの人にうつす可能性が高いです。

水ぼうそうが疑われる場合は、事前に病院に伝えてから受診するのが望ましいと考えます。

登校や登園の目安は?

学校保健安全法において、水ぼうそうは第二種の感染症に指定されています。

そのため、「全ての発疹が痂皮化するまで」は出席停止となります。

個人差がありますが、およそ1週間程度は出席停止になると考えてください。

また、以下の場合も出席停止期間となります。

①患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については、予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

②発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

③流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

水疱瘡(みずぼうそう)は大人にもうつるのか

水ぼうそうは前述の通り子どもの病気と思われがちですが、大人でも感染します。

大人が水ぼうそうにかかると重症化し、水痘肺炎などの重い合併症を起こす頻度が高くなります。

妊婦さんの場合

| 妊娠20週頃までに水ぼうそうになった場合 | 1〜2%の割合で先天性水痘症候群を発症します。胎児や新生児に重い障害が出現し、死産に至る症例もまれに報告されています。 |

| 分娩前5日~産後2日間に妊産婦が水ぼうそうになった場合 | 新生児は胎盤を通してウイルスに感染します。しかし、母親からの移行抗体が間に合わず重篤化しやすくなります。 |

関連記事:風疹(風しん)はどんな症状が出る?妊娠時に気をつけるべき理由と感染経路について

水疱瘡の予防接種について

水ぼうそうに対する予防接種は、我が国では平成26年10月1日から定期接種となっています。

水痘ワクチンの定期接種は、1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までの子どもが対象です。

また、予防接種は2回行うこととなっています。

接種期間の目安は以下の通りです。

| 1回目の接種 | 原則として生後12ヶ月〜生後15ヶ月までの間に行います。 |

| 2回目の接種 | 1回目の接種から3ヶ月以上経過してから行いますが、標準的には1回目の接種後6ヶ月〜12ヶ月を経過してから行うこととなっています。 |

なお、すでに水ぼうそうにかかったことのある子どもは、水ぼうそうに対する免疫を獲得していると考えられます。

そのため、基本的には定期接種の対象外です。

一定の頻度でみられる接種後の副反応については下記のとおりです。

| 過敏症 | 接種直後から翌日に発疹、じんましん、紅斑、かゆみ、発熱などが現れることがあります。 |

| 全身症状 | 発熱や発疹がみられることがあります。一過性のものであり、通常は数日中に消失するとされています。 |

| 局所症状 | 発赤、腫脹、硬結などが現れることがあります。 |

まれに報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病などがあります。

ブレイクスルー水痘

まれに、予防接種を受けた小児が水ぼうそうを発症することがあります(ブレイクスルー水痘と呼ばれます)。

この場合、発疹は通常より軽度であり、発熱の頻度はより低く罹患期間はより短いとされています。

水疱瘡(みずぼうそう)になったときの治療について

対症療法が基本となります。

抗ウイルス薬(アシクロビル・バラシクロビル・ファムシクロビル)がありますが、通常の場合投与は不要とされています。

重症化リスクのある人については、発疹出現後24時間以内の投与が推奨されます。

細菌の二次感染を予防するために、定期的に入浴して服や手を清潔に保ち、爪も切っておきましょう。

消毒薬は、原則として使用すべきではありません。

細菌の二次感染がある場合は抗生物質を使います。

全身状態に問題がなければ外来受診および自宅での経過観察が可能な病気です。

ただし、空気感染もする感染力の強い疾患です。

痂皮化するまでは他の人との接触を避ける必要があります。

一方で、重い合併症がみられる場合や免疫不全のある方は、医療機関に入院のうえ治療が必要となります。

まとめ

今回は水ぼうそうの症状や、治療方法、ワクチンはあるかなどについて解説しました。

感染力の強い水ぼうそうは、周りの人にもうつすことがあるため注意が必要です。

また、妊婦さんが感染するとお腹の中の子どもに影響をおよぼす場合もあります。

水ぼうそうはワクチンで予防できます。

予防接種はお忘れなく!

参考文献

虫刺されのかゆみが止まらない人必見|対処法やぶり返す可能性はある?

肌の露出が多い暑い季節には虫刺されの悩みがつきものです。

虫刺されのかゆみは非常に辛く、放置しておくと症状が長引いたり悪化してしまうことがあります。

そのため、放置せずに適切な対処をすることが重要です。

今回は、虫刺されの症状のメカニズムや、かゆみを和らげるための対処法、虫刺されの予防方法などについて詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

虫刺されでかゆみが起きるメカニズム

虫刺されによって起こる皮膚症状は、大きく「痛み」と「かゆみ」とに分けられます。

虫が人を刺した時には、指し口から皮膚に唾液や毒などの成分が注入されます。

痛みは虫が皮膚を刺すことによる物理的な痛みと、皮膚に注入される物質によって炎症が生じることによって生じます。

一方で、かゆみは皮膚に注入された物質によってアレルギー反応が起こることによって生じます。

虫の唾液に含まれる化学物質が体に入ると、人の体内で免疫反応が働きヒスタミンが放出されます。

ヒスタミンによって、虫に刺された直後からかゆみや、発赤などが出現します。

初めに現れる症状は即時型のアレルギー反応と言われ、初期のかゆみの症状は数時間程度で徐々に軽快します。

また、アレルギーには遅延型というゆっくり起こるタイプもあります。

遅延型のアレルギー反応の症状は

虫に刺された1日~2日後にかゆみ、発赤、ぶつぶつ、水ぶくれなどが出現して、数日~1週間で軽快

体の免疫反応が関係しています。

これらのアレルギー反応に加えて、刺された虫の種類やその人の体質に応じて様々な症状が現れます。

関連記事:虫刺されの腫れがひどい・大きいときの対処法|どんな虫に注意すべき?

虫刺されのかゆみで注意すべき虫の種類

刺されることでかゆみを起こす、注意すべき虫の種類について解説します。

蚊

虫刺されで最も多い虫です。

刺された直後からかゆみや腫れ、赤みが起こります。

特に夏に多く、一部の蚊は感染症をもっている可能性もあるため、注意する必要があります。

ダニ

かゆみが発生するまでに数時間から数日かかることがあります。

また、一部のダニは感染症をもっていることがあるので、注意してください。

もし、皮膚にダニがくっついているのを見つけた時にはダニをつまんで無理にとらないようにしましょう。

刺されている状態でダニをつまんでしまうと、刺し口から毒素が注入されてしまいます。

そのため、ピンセットなどを使って、ダニの刺し口付近をもち、慎重に引き抜くようにしてください。

関連記事:ダニ刺され・刺された跡で悩んでいる人必見!あせもとの違いは?|症状や治療を解説

ハチ

かゆみや痛みだけでなく、強いアレルギー反応を起こす場合があります。

特に同じハチに何度も刺されてしまうと、アナフィラキシーという全身の蕁麻疹、呼吸困難などをきたす重症のアレルギー反応を起こすことがあります。

刺された後はすぐに病院を受診することが必要です。

その他にもブユ、アブ、ノミ、シラミ、ケムシなどの昆虫類、そしてクモ、ムカデなどの昆虫以外の節足動物もかゆみを起こすため注意が必要です。

アレルギー体質の人は虫刺されのかゆみが出やすい?

虫刺されのかゆみは異物によるアレルギー症状の1つです。

アレルギーの現れ方には原因となる物質とその量、個人の体質などによって決まります。

そのため、一般的にアレルギー体質の人はかゆみが出やすいと考えられます。

アレルギー体質の人は喘息やアトピー性皮膚炎などの持病がある場合や、薬、食べ物などのアレルギーがあることが多いです。

そのためアレルギーをもっている方は、虫刺されに特に注意するようにしてください。

関連記事:子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について

蕁麻疹と虫刺されを見分ける方法

虫刺されと同じくかゆみを起こす病気として蕁麻疹があります。

蕁麻疹と虫刺されを見分ける方法について解説していきます。

皮膚の症状

虫刺されは刺された場所を中心に皮膚が盛り上がり、周辺に赤みを伴います。

一方で蕁麻疹の場合には、皮膚の複数箇所に症状があることが多く、大きさや形状は一定ではなく、不規則なことが多いです。

発症の原因がある

虫刺されは刺されたという明らかなエピソードがあることが一般的です。

しかし、蕁麻疹では食事や薬などのアレルギーの場合もありますが、明らかな原因がない場合もあります。

また症状が自然によくなることも多い病気です。

虫刺されのかゆみが止まらないときの対処法

虫刺されによるかゆみが止まらないときには医師の診察、処方を受けることが確実な治療です。

悪化する前に対処する方法もあるので、虫に刺された時の対処法と、症状がひどい時の治療法について解説します。

刺された場所の処置

虫に刺されたことに気づいた時には患部を水で洗い清潔にします。

氷嚢などを使って冷やすと痛みやかゆみを抑えることができます。

かゆみは辛い症状ですが、皮膚をかいてしまうと細菌の感染などの二次感染や症状の悪化につながるのでできるだけ避けるようにしましょう。

内服、軟膏の塗布

虫刺されの治療は、軽症なら市販のかゆみ止めの軟膏でも大丈夫です。

軽症であれば多くは1~2週間以内に改善します。

市販薬を使用しても悪化している場合や、症状がひどい場合には病院での治療がおすすめです。

赤みやかゆみに対しては抗ヒスタミン薬を内服します。

軟膏は副腎皮質ホルモン(ステロイド)の外用薬が症状を早く改善させるために有効です。

ただし、ステロイド軟膏は注意して使う必要があるので、必ず医師や薬剤師から指導を受けるようにしましょう。

なお、刺された虫によっては、治療が異なることがあるので、心配であれば早めに病院を受診するようにしてください。

関連記事:虫刺されの種類別症状は?応急処置や受診の目安を解説

虫刺されのかゆみはぶり返す可能性がある?

虫刺されによるかゆみはアレルギー反応の即時型と遅延型が影響しています。

そのため、即時型による症状が落ち着いた後に遅延型の反応が出現することがあるので、かゆみがぶり返すことがあります。

その他にも皮膚をかいてしまうなどの刺された部位への刺激や細菌による二次感染なども症状が再発する原因となります。

症状を再発させないようにするには初めに飲み薬や軟膏でしっかりと治療を行い、完治するまで続けることが大切です。

虫刺されの予防対策

辛い虫刺されのかゆみの対策には、虫に刺されないように予防することが大切です。

虫に刺されないように予防する方法について解説します。

殺虫剤や虫除け剤を使用する

室内の蚊やノミなどの駆除には燻煙殺虫剤が有効です。

野外にでる時には市販の虫除け剤が効果的です。

携帯用蚊取りや、虫除けスプレ-などを使うことである程度予防することができます。

市販のものではディートとイカリジンがあり、どちらも効果がありますが、注意点があります。

まず、皮膚にムラなく塗り伸ばすことが重要で子供にディートを使う時には、顔には使用しない。

また、生後6ヶ月未満の乳児には使用しない、2歳未満の幼児では1日1回、2歳以上12歳未満の小児では1日1~3回の使用にとどめるなどの注意点があります。

イカリジンには小児に対する使用制限はありません。

肌の露出を避ける

虫の活動が活発な時間帯や場所では、できるだけ長袖シャツ、長ズボンを着用して直接肌を露出しないようにすることがおすすめです。

まとめ

虫刺されは非常に多い症状ですが、最初の対応が適切でない場合には症状が悪化してしまう場合があります。

また虫刺されと思っていたら別の病気がみつかる場合もあります。

症状がよくならない場合や症状が強いときには、早めに病院を受診して治療を始めるようにしましょう。

参考文献

‣日本皮膚科学会/皮膚科Q&A『虫刺され』

‣第一三共ヘルスケア/くすりと健康の情報局『虫刺されの原因』

‣日本皮膚科学会『蕁麻疹診療ガイドライン2018』

‣ひまわり医院『虫刺されの腫れが治らない時は?虫刺されの薬や予防法について解説』

いんきんたむし(股部白癬)はうつるのか?原因や湿疹との見分け方について解説

陰部や太もものかゆみはを感じたことはありますか。

もしかするとその痒みは“いんきんたむし”かもしれません。

いんきんたむし(股部白癬:こぶはくせん)とは、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が原因で起こる皮膚の感染症です。

この原因の白癬菌(はくせんきん)は、いわゆる”カビ”と同じように、高温多湿の環境を好みます。

そのため、皮膚の衛生状態が悪かったり、股のところが赤かったり痒かったりするのは、いんきんたむしが原因かもしれません。

今回はそんないんきんたむしについて詳しく解説します。

いんきんたむし(股部白癬)になる原因

いんきんたむしの原因である白癬菌というカビの一種は、ケラチンと呼ばれる皮膚の角質のタンパク質を栄養源としています。

白癬菌が発生する箇所によって名称は異なっています。

- 股の箇所で感染症を起こせばいんきんたむし(股部白癬)

- 足で起こせば水虫(足白癬)

- 爪で起こせば爪水虫(爪白癬)

と呼ばれます。

いんきんたむしになる原因は、本人に水虫があったり、家族や職場の同僚など身近な人に水虫があったりすると移ることがあります。

また、水虫を触ったその手で股を触ったり、同じタオルや足拭きマットを使用すると移る可能性が高いです。

股は通気性が悪いことや入浴の際に洗い足りないことが多いことから、カビにとっては増殖しやすい環境となっています。

特に汗をかきやすく蒸れやすい夏場にいんきんたむしになる方が多いので注意しましょう。

陰部や性器のかゆみがある時の性病について|検査や治療方法もご紹介

いんきんたむし(股部白癬)の感染経路は?人にうつる?

いんきんたむしの感染経路は主に以下の原因が考えられます。

- 水虫やいんきんたむしに罹患している人と直接接触した

- 同じタオルなどの衣類を共有

- いんきんたむしに感染している犬や猫を触る

このようなことでいんきんたむしに感染する可能性があります。

とくに男性の場合は太ももが陰嚢と接触するため通気性が悪く蒸れやすいので、白癬菌が増殖しやすい環境となりやすいです。

他人と接触する格闘技や、性行為などで感染することももちろんあります。

ただ、接触したからすぐにいんきんたむしの症状が出ることはありません。

白癬菌が皮膚で増殖し感染をおこすまでにおよそ24時間かかると言われているので、早い段階で体を洗い流し、皮膚を清潔に保つことで感染する心配はないと考えられています。

また、白癬菌はヒトだけでなく、犬や猫に感染していることもあります。

感染している犬や猫を触った後、洗い流さずにいると発症してしまう可能性がありますが、どの犬や猫に白癬菌が潜んでいるかは分かりません。

さらに、基礎疾患に糖尿病がある方は白癬菌に感染するリスクも上がると言われています。

糖尿病をお持ちの方で

- 陰部がかゆい

- 足に赤みがある

- 皮がむけてる

などの症状があれば病院受診を考慮してみてください。

いんきんたむし(股部白癬)の症状・部位

いんきんたむしに感染すると、股周辺に円形の赤い発疹や膿が出るような水ぶくれができ、徐々に拡大していきます。

特徴としては、輪を描いたように、発疹の縁のところが赤く盛り上がり、輪の内側は赤くなく普通の皮膚のように見えることです。

これは、白癬菌が栄養源であるケラチンを求めて、円を描くように周りに増殖していくために起こる特徴です(必ずしも特徴的な発疹が出るとは限りません)。

太ももの内側など皮膚が擦れやすい部位に発症することが多いですが、性器周辺やおしりの方にまで広がることもあります。

症状としては、かゆみが一番の特徴ですが、1日中かゆみを自覚する人もいれば、汗をかいたときや夜だけかゆみを感じる人もいます。

また、痛みを感じることもあります。

しかし、いんきんたむしになったからといって特徴的なにおいはありません。

もちろん、股のところにじゅくじゅくしたような傷が出来たりすれば少し臭気が漂うこともあるでしょうが、「いんきんたむし=くさい」というような1対1対応ではありません。

関連記事:毛じらみの原因や症状、肉眼での見つけ方などについて解説!放置すると危険?

いんきんたむし(股部白癬)と湿疹の見分け方

正直、見た目で見分けるのはなかなか難しいです。

典型的な見た目であれば、「おそらくいんきんたむしだろう」と分かりますが、確定するには皮膚の擦過物を採取して顕微鏡で実際に白癬菌がいるかどうかを確認することが必要となります。

医師が顕微鏡を見て、白癬菌がいればいんきんたむし、いなければ湿疹や他の病気を疑って治療方針を考えることになります。

※顕微鏡の検査は5分前後で可能な簡単な検査です。

ただ、いんきんたむしは基本的には陰茎や陰嚢には発症しないと言われているので、「陰茎や陰嚢の赤みについてはいんきんたむしでは無さそう」と考えられています。

いんきんたむし(股部白癬)は放置していい?自然治癒はする?

先程記載したとおり、白癬菌は24時間ほどで皮膚に侵入し、感染を起こします。

洗い流さずに放置しているといんきんたむしを発症してしまうので、手洗いや1日1回の入浴は忘れずに行いましょう。

いんきんたむしになってしまった場合、基本的には放置していては治りません。

感染して早い段階であれば、しっかりと皮膚の衛生状態を保つことで塗り薬など無しで治癒される人も稀にいますが、基本は抗真菌薬(カビをやっつける薬)を外用して治療していきます。

関連記事:クラミジアは男性も女性もかかる?潜伏期間や感染経路、症状や治るまでの期間について

いんきんたむし(股部白癬)の治療法は?

いんきんたむしは抗真菌薬の外用が基本的な治療になります。

確定診断に必要な顕微鏡の検査を病院受診して行い、治療を進めていきましょう。

専門は皮膚科であり、顕微鏡の検査の結果からいんきんたむしではなかった場合、湿疹や他の皮膚の病気を疑って検査、治療を進めていくことになります。

いんきんたむしの病院での治療について

いんきんたむしの治療は、抗真菌薬の外用薬が基本になります。

薬を直接患部に塗ることで、皮膚に侵食し増殖している白癬菌を死滅させることが目的です。

また、いんきんたむしと診断された人は、同時に水虫(足白癬)を併発していることもあるので、水虫の治療も並行して行われることがあります。

水虫の治療も同様に抗真菌薬の外用ですが、なかなか治らなかったり、爪白癬もあったりする場合は、抗真菌薬の内服で治療を行うこともあります。

治療期間としては、1日1回の外用を、2週間ほど継続します。

水虫を併発している場合は1ヶ月程度塗り続けることも必要と言われていますので、どちらにせよ根気強く継続することが大切です。

いんきんたむしにオロナイン等の市販薬は効く?

「オロナインH軟膏」は、昔から皮膚の赤みや傷などに使われてきた常備薬として有名で、主成分は”クロルヘキシジングルコン酸塩”という消毒に使われるものになります。

オロナインの効能効果に水虫やたむしと記載がある通り、白癬菌への一定の効果は認められています。

ただ、やはり1番は抗真菌薬の外用が効果を発揮するので、オロナインでの完治は難しいと考えた方が良いでしょう。

市販薬でもダマリングランデクリームや、ラミシールDXなど抗真菌薬は販売されています。

これらの薬はしっかり治療効果が期待されますが、顕微鏡での検査をしていない状況だと、たむしと診断がついてないのに薬を塗ることになります。

薬を塗って改善したのか、その他の要因(皮膚衛生状態の改善や生活習慣の変化など)で改善したのか判然としないこととなってしまいます。

なので、疑わしい場合は病院できちんと検査するようにしましょう。

いんきんたむしの完治や再発率は?

いんきんたむしは塗り薬を2週間程度継続すれば治るとされています。

しかし、いんきんたむしになった原因(本人が水虫ももっている、同居の家族に治療が済んでいない水虫の人がいる、など)が解決していない場合、もちろん再発の可能性が高いということになります。

いんきんたむしになった原因がはっきりすれば、そちらの解決も同時に進めるのが良いでしょう。

いんきんたむしによる痒みがひどく、掻きむしってしまった場合、皮膚の黒ずみなどが出てくることもあります。

適切に治療を行い、掻くことが減ってくればいんきんたむしによる黒ずみも皮膚のターンオーバーとともに改善します。

治療期間は、根気強く外用薬を継続、引っ掻くことで皮膚に摩擦を与えないように注意しましょう。

日頃からできるいんきんたむし(股部白癬)の予防法

いんきんたむしの予防としては、皮膚を清潔に保つことが1番大切です。

具体的には、1日1回程度の入浴またはシャワー浴で患部や全身を丁寧に洗うことです。

ただし、ナイロンタオルなどでごしごし洗いすぎるのも皮膚を傷つけてしまうため、必要以上にこすったり繰り返し洗う必要はありません。

また、人から人へ感染するので、以下のようなことが有効です。

- 共同のタオルを使用することを控える

- 足ふきマットや衣類はこまめに取り換える

- トイレのスリッパなどは共用しない

- 洗濯できないものについては雑巾で水拭きし、しっかりと乾燥させる

また、たむしの原因にもなる水虫にならないために、銭湯やサウナなど大勢の人が利用する浴場でも注意するといいでしょう。

足ふきマットなどはどうしても共同のものを使うことになるので、入浴後にはきちんと水気を拭き取り、十分足を乾かしてから靴や靴下を履くことをおすすめします。

夏場の汗をかきやすく蒸れやすい時期にかかりやすいので、特に夏場は注意するようにしましょう。

関連記事:性器や陰部の臭い(匂い)に違和感があるときに考えられる男女別の性病の種類とは?

病院で行ういんきんたむし(股部白癬)の治療

病院受診することで自己負担少なくいんきんたむしの治療を行うことが可能になります。

いんきんたむしも水虫も、確定診断するためには顕微鏡の検査が必須です。

確定診断のあと、抗真菌薬の塗り薬をしばらく継続することで症状も改善してくると思います。

ただ、全例で顕微鏡の検査を経て確定診断をした後に治療開始をするというわけにはいかないのも現実です。

在宅医療の現場であったり、病院やクリニックによっては器具が揃っていなかったりすることもあるので、その場合は症状や所見と併せて治療開始することもあります。

その際は症状の経過を見ていき、抗真菌薬の外用で症状が改善していればそのまま継続、改善しなければ違う種類の外用薬に変更することもあります。

直接的に命に関わるような病気ではありませんが、痒み、皮膚の赤みなどのようにQOLに関わる疾患なので、早めに治療を始めることができると良いかもしれません。

まとめ

いんきんたむしはありふれた病気の1つで、主な症状は陰部のかゆみです。

白癬菌というカビが皮膚に侵入・増殖して起こる感染症で、塗り薬での治療が基本になります。

治療と同時に、いんきんたむしになってしまった原因を探し、原因を絶つこと、日常生活で家族を含む身の回りの人に移さない、移されないことが重要になります。

該当する症状がある方は、お早めに医療機関を受診されることをおすすめします。

参考文献

あたらしい皮膚科学 第3版

日本皮膚科学会ホームページ

日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン2019

腹痛に即効性のある薬を選ぶポイントや飲むタイミング、頻度を解説

腹痛は誰しもが一度は経験があると思います。

胃や腸からくる痛み。

胆石や尿管結石による痛み。

女性の場合には生理痛や婦人科系の病気からくる痛み。

などと、腹痛はさまざまな原因で起こります。

原因によってどのような痛み止めが効果的なのかはそれぞれです。

今回は腹痛がある時の薬の適切な選び方や飲むタイミングや頻度について解説していきましょう。

腹痛薬の種類

腹痛の薬の種類は大きくわけて、4つあります。

痛み止め(鎮痛薬)

いわゆる、痛みを取るための鎮痛薬です。

腹痛だけではなく、頭痛薬や関節痛などのお腹の痛み以外の痛み止めとしても使用されます。

鎮痛薬はほとんどが解熱作用もあるため、解熱鎮痛薬と呼ばれることもあります。

解熱鎮痛薬には非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)とそうでないものに大きく分けることができます。

NSAIDsには以下などがあります。

・イブプロフェン(ブルフェン®)

・アスピリン(バイアスピリン®)

・ロキソプロフェン(ロキソニン®)

NSAIDsではない解熱鎮痛薬にはアセトアミノフェン(カロナール®)があります。

NSAIDsは強い鎮痛効果、即効性が期待される薬です。

抗炎症作用があるため生理痛や月経困難症による腹痛にも効果が高い薬です。

ただし、NSAIDsは胃腸障害や長期の服薬で腎機能障害を起こす可能性があります。

胃炎や胃潰瘍による腹痛や腎臓の病気がある場合には避けた方がよいでしょう。

胃腸の心配がある場合などには、カロナールがおすすめです。

カロナールはNSAIDsと比較すると鎮痛作用はマイルドですが胃腸への負担が少ないです。

子供にも比較的安全にご使用いただけます。

胃腸薬、胃粘膜保護薬

胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍は胃酸過多や胃粘膜の異常によって起こります。

胃酸分泌を抑える薬剤は以下などがあります。

・プロトンポンプ阻害薬(オメプラール®など)

・ヒスタミンH2受容体阻害薬(ガスター®など)

・選択的ムスカリン受容体(ガストロゼピン®など)

・プロスタグランジン製剤(サイトテック®など)

また、胃粘膜保護薬である防御因子増強薬(アルサルミン®やムコスタ®など)も効果的です。

整腸剤

胃腸炎などで腸内細菌叢が乱れることで痛みが出ている場合には、整腸剤を使いましょう。

腸内細菌叢を整える薬剤としてはビオフェルミン®や、ミヤBM®などがあります。

抗コリン薬

自律神経のうち、アセチルコリン(*1)を抑えることで、消化管や胆管、尿管の運動亢進を押させる薬です。

代表的な抗コリン薬であるブスコパン®は、以下を緩和する作用があります。

・胆石症

・尿管結石症

・膀胱炎

・月経困難症による腹痛、痛み

抗コリン薬は過敏性腸症候群(*2)に対しても効果的な薬で、痛みを改善させることができます。

アセチルコリン(*1)=副交感神経を亢進させる作用のある神経伝達物質

過敏性腸症候群(*2)=腸管運動が異常に亢進してしまう病気

腹痛の時に市販薬でよく使われるのが正露丸®です。

正露丸は病院で処方できる医薬品では該当のものはありません。

正露丸の主成分である木クレオソートは古くから胃腸の殺菌効果があります。

胃腸炎による下痢や腹痛を改善させる効果があると言われ市販薬として浸透しています。

関連記事:食中毒かもしれない症状を解説!うつる可能性や対処方法は?

腹痛薬の効果と副作用

腹痛薬が効果があるかどうかは、なぜ腹痛が起こっているかにもよります。

胃潰瘍などの場合には胃酸抑制薬などが効果的ですし、胆石症、尿管結石症には抗コリン薬が効果的です。

また、生理痛などでは鎮痛薬が効果的です。

副作用としては以下になります。

痛み止め(鎮痛薬)

NSAIDsの副作用は、胃潰瘍、胃腸障害、腎機能障害を起こすことがあります。

特に複数回薬を飲んだり、常用薬として使用したりする場合に起こりやすいです。

アセトアミノフェンは用量を守らず過量に服用すると肝障害を起こすことがあります。

胃腸薬、胃粘膜保護薬

プロトンポンプ阻害薬の副作用は下痢、軟便、味覚異常などです。

ヒスタミンH2受容体阻害薬も消化器症状として便秘や吐き気が起こることがあります。

頻度は高くありませんが、眠気や口の乾きなどの症状がでることもあります。

選択的ムスカリン受容体は眼内圧上昇を起こす可能性があるため、緑内障の既往がある患者さんは使用できません。

また排尿困難を起こすこともあるため、前立腺肥大症がある患者さんにも使用できません。

プロスタグランジン製剤では出血傾向になることがあります。

不整脈などの治療のために抗凝固薬を飲んでいる患者さんには特に注意が必要です。

整腸剤

ビオフェルミンや、ミヤBMなどの整腸剤は、薬に対する過敏症以外には大きな副作用はあまりありません。

抗コリン薬

抗コリン薬は口の乾き、便秘、頻脈などが起こりやすくなります。

高齢の患者さんではせん妄のリスクとなるため、使用する際には注意が必要です。

眼圧上昇や散瞳(さんどう)(*1)を起こす可能性もあるため、閉塞性緑内障の既往がある患者さんには使用できません。

尿閉を起こす可能性もあるため、前立腺肥大症がある患者さんにも使用できません。

散瞳(*1)=ひとみ(瞳孔)が大きくなった状態

症状にあった腹痛薬の選び方

痛みの程度というよりも、痛みの原因によって合う腹痛薬を選ぶことが大切です。

痛みそのものを改善させるには、痛み止めが一番効果的です。

痛みとともに胃のもたれた感じがある場合には胃炎・胃潰瘍などからくる症状である可能性が高いです。

胃炎・胃潰瘍などからくる痛みにはNSAIDSは使えません。

胃の痛みがある場合にはアセトアミノフェンが良いでしょう。

胃酸分泌を抑えるガスター®などの胃腸薬も薬局などで手に入りますので、試してみても良いかもしれませんね。

整腸剤は腹痛と下痢などの消化器症状がある場合がおすすめです。

整腸剤も薬局でお求めいただけます。

抗コリン薬は緑内障や前立腺肥大症がある方には使えないなどの注意点があります。

市販薬としてブスコパン®などが薬局でも手に入りますが、すでに緑内障や前立腺肥大の指摘がある場合には自己判断で使うのは控えましょう。

関連記事:【急な腹痛】虫垂炎が起こる原因や症状について|自然治癒するの?

腹痛薬が効かない時の原因と対処法

腹痛薬が効かない時の原因としては、腹痛の原因が正しく判断できていないことが考えられます。

胃のけいれんによる痛みだと思っていたら、胃潰瘍だったなどの場合には正しい薬の処方が必要になります。

腹痛薬を使ってみて症状が改善しない場合や悪化傾向である場合には必ず病院で相談しましょう。

腹痛薬の正しい飲み方:タイミングや頻度について

腹痛薬の種類によってですが、ほとんどの製剤が、痛みがある時にその都度使っていただくものになります。

食後に飲んだ方が良いと記載がありますが、痛みがあって食事などが取れない場合には食事とは関係なく服薬していただいてもよいでしょう。

効果がないからといって用量用法に書いてある以上に飲んでしまうと、副作用がでる可能性があります。

通常は4-6時間程度時間をあけて使用しましょう。

関連記事:腹痛と頭痛が同時に起こる病気は?自律神経失調症の恐れあり

子供向けの腹痛薬は?

子供向けの腹痛薬としては、痛み止めはアセトアミノフェンが良いでしょう。

市販薬ですと小児用バファリンCII®や、ムヒのこども解熱鎮痛顆粒®などいくつか種類があります。

成分がアセトアミノフェンのものを選びましょう。

子供に使用する薬は、できれば余計な成分が入っていない方が安全です。

市販薬を使う際には薬局の薬剤師に相談すると良いでしょう。

病院では、粉薬や錠剤以外にも、座薬を処方することができます。

痛みで飲むことができない場合などには重宝するでしょう。

整腸剤としては、市販のもので新ビオフェルミン®S細粒があり、生後3ヶ月から使うことができます。

また、便秘による腹痛の場合では、便秘薬として酸化マグネシウムE便秘薬®があり、5歳以上から使うことができます。

いずれも使用量が成人と異なりますので、使用する際には用量用法の説明書をよく読んで使いましょう。

抗コリン薬は副作用が起こりやすいため、子供では市販薬として使われることはほぼありません。

腹痛薬の飲み過ぎによる危険?

腹痛薬のうち、鎮痛薬のアセトアミノフェンは比較的安全な薬で子供にも使用可能です。

しかし、効果がないからといって規定の量以上使ったり、決められた間隔をあけずに服薬すると過量服薬により以下を起こすリスクがあります。

- 肝障害

- 腎臓や心筋の壊死

成人の場合には1日4,000mgを上限として設けています。

用量用法は守りましょう。

関連記事:腹痛と下痢が続くのはどんな病気?脱水症状に注意しよう

まとめ

今回は腹痛がある時の薬の適切な選び方や飲むタイミングや頻度について解説しました。

腹痛と一言でいってもさまざまな原因が考えられ、症状に合わせた薬選びが大切です。

どの薬を飲んでいいかわからないときは自己判断せず、医者や薬剤師に相談しましょう。

参考文献

厚生労働省「市販の解熱鎮痛薬の選び方」

Minds ガイドラインライブラリ「EBMに基づく 胃潰瘍診療ガイドライン 一般用改訂版」

Ataka K, Ito M, Shibata T「New views on antidiarrheal effect of wood creosote: is wood creosote really a gastrointestinal antiseptic?」Yakugaku Zasshi. 2005 Dec;125(12):937-50. Japanese. doi: 10.1248/yakushi.125.937. PMID: 16327239.

日経メディカル「処方薬事典」

PMDA「日本薬局方 アセトアミノフェン」

【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

- 解熱剤を飲んだのに全然熱が下がらない…!

- 解熱剤が切れると熱が上がる…!

- しんどいけど、38.5℃以上でしか飲めないの??

みなさん、このような経験はありませんか?

往診をしていると、解熱剤の使用方法に困っている患者さんが多いと思っていました。

そのような患者さん方の疑問にお答えできるよう、今回は解熱剤の種類から使い方までわかりやすく解説していきます。

解熱剤とは

解熱剤は、脳にある体温中枢働きかけることで一時的に熱を下げる薬になります。

痛み中枢神経にも同時に働きかけますので、鎮痛剤としても使われます。

みなさんも一度は使ったことがあると思います。

そんな解熱剤ですが、「そんなのわかってるよ」というお声も頂きそうですが、勘違いしがちな部分として以下のようなことがあります。

- 平熱に戻す薬ではありません

- 感染症を治す薬ではありません

- 6〜8時間も効果は持続しません

そのため、解熱剤はその作用を理解して使っていただかないと、最初にあったような疑問が浮かんでしまうのです。

関連記事:頭痛薬が効かないときの対処法|飲みすぎると危険な理由も解説

解熱剤の種類

一般的に使用されている解熱剤は大きく分けて以下の3つの種類に分類されます。

- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)

- アセトアミノフェン

- ステロイド

の3種類になります。

かぜやインフルエンザ、コロナウイルス感染症などの発熱に対して、ステロイドが用いられることはほとんどないと考えられますので、今回はNSAIDsとアセトアミノフェンについてそれぞれ簡単に説明していきます。

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)

NSAIDsは痛み、炎症、発熱の原因となっているプロスタグランジン(PG)の賛成を抑えることで中枢神経に作用して、解熱鎮痛効果をもたらします。

病院で処方される薬

- ロキソプロフェン(ロキソニン錠など)

- アセチルサリチル酸(アスピリン錠など)

- セレコキシブ(セレコックス錠)

- ジクロフェナク(ボルタレン錠、ボルタレン坐剤)

- ナプロキセン(ナイキサン錠)

- ロキソプロフェン(ロキソニンSなど)

- アセチルサリチル酸(バファリンAなど)

アセトアミノフェン

アセトアミノフェンは中枢神経に作用して、痛みや発熱を抑えるとされていますが、実は正確な作用機序はわかっていません。(危ない薬というわけではありません。)

子供や、授乳中や妊娠中も問題なく内服できます。

病院で処方される薬

- カロナール錠

- コカール錠

- アンヒバ坐剤

薬局で買える解熱剤

- アセトアミノフェン錠

- タイレノールA

- 小児用バファリン

注意してほしい!!市販の総合感冒薬(かぜ薬)

今まで説明した薬剤以外にも、薬局に行くと風邪薬が売っているかと思います。

「のどの痛みに」や、「咳、鼻水に」など、いろいろな総合感冒薬があります。

総合感冒薬には、服用に際し注意が必要な成分が混じっていることがあります。

エフェドリン(メチルエフェドリンなど)

気管支を広げる作用があるため入っていますが、心臓にも作用することがあるため、動悸や血圧上昇が起こることがあります。

心疾患を持っている方は注意が必要です。

ヨウ化イソプロパミド

鼻水を止める作用があるため入っていますが、抗コリン作用と呼ばれる作用を持っています。

この作用により、のどの渇きや排尿障害を引き起こすことがあります。

特に緑内障や、前立腺肥大の患者さんは症状が悪化することがあります。

クロルフェニラミンマレイン酸

こちらも鼻水を止めるために入っています。

上述した抗コリン作用もありますが、それ以外に眠気が強く出るという副作用があります。

その対策として「無水カフェイン」が多くの薬剤で含まれています。

解熱剤の効果と副作用

解熱剤の効果がどのぐらい続くのか、どのくらいあるのかを解説していきます。

解熱剤の効果持続時間

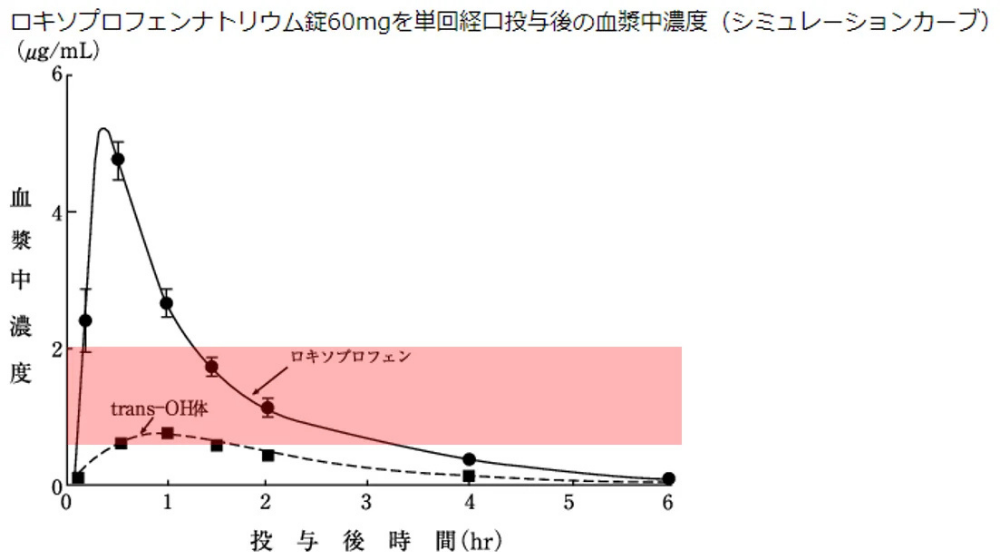

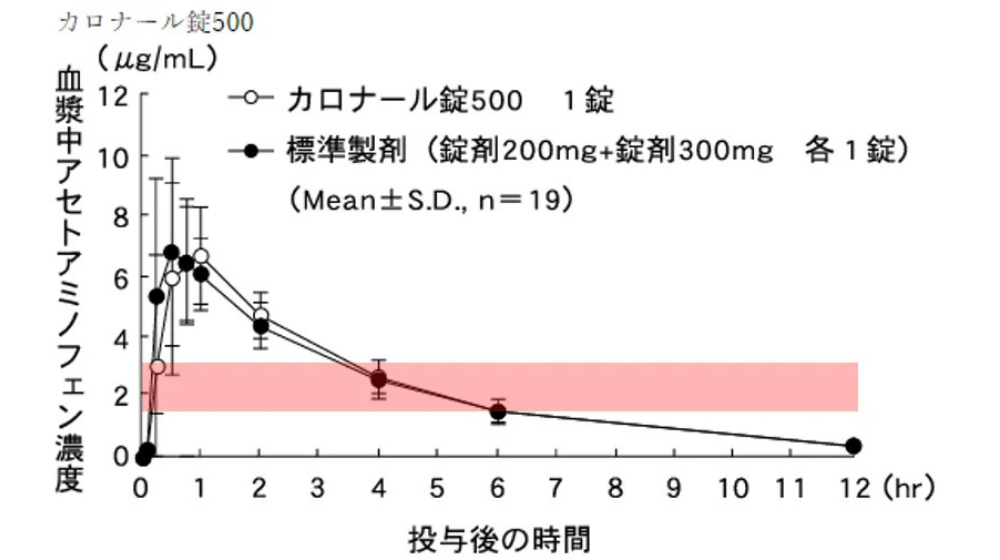

まず、解熱剤が体内でどのように拡がっていくかをグラフでお示しします。

【ロキソプロフェンナトリウム】

【アセトアミノフェン】

ロキソニンとカロナールをお示ししましたが、いずれも内服して●分ほどで血中濃度が最大となり、そこから徐々に下がっていきます。

飲み始めて10~15分で効き始めるためその濃度(赤い線)まで下がっていく時間をみてみるとおよそ3-4時間となります。

解熱剤の解熱効果

ロキソニンとカロナールなどの解熱剤はいずれも1-2℃程度の解熱効果があると考えられます。

しかし、実際には個人差がある上に、体温も一定ではありませんので「○○℃下がります」と断定はできません。

解熱剤の副作用

解熱剤には副作用や注意事項もあります。

【NSAIDs】

NSAIDs(ロキソニンなど)は、消化性潰瘍・アスピリン喘息・妊娠末期の方は内服することができません。

| ※食物を分解するはたらきをもつ胃酸や消化酵素が胃や十二指腸の壁を深く傷つけてしまうことによって起こる病気 |

また、腎臓に負担がかかりますので、腎不全の患者さんには処方しないことが多いです。

また、胃の粘膜が荒れることがありますので、胃薬(レバミピドなど)が同時に処方されることが多口なります。

【アセトアミノフェン】

アセトアミノフェン(カロナール)は、消化性潰瘍・アスピリン喘息は内服することができません。

また、肝臓に負担がかかりますので、肝臓が悪い方には処方されないことが多いです。

過剰に内服した場合は肝不全となる可能性があります。

アセトアミノフェンは、妊婦や子供にも問題なく処方できる比較的安全な解熱剤とされています。

関連記事:発熱の基準は何度から?外来に行くべき目安やよくある症状を解説

解熱剤が効かない主な原因

解熱剤を使ったのに体温が下がらないと効いてないじゃないかと心配になることがありますよね。

解熱剤を内服しても体温が下がらない原因について説明していきます。

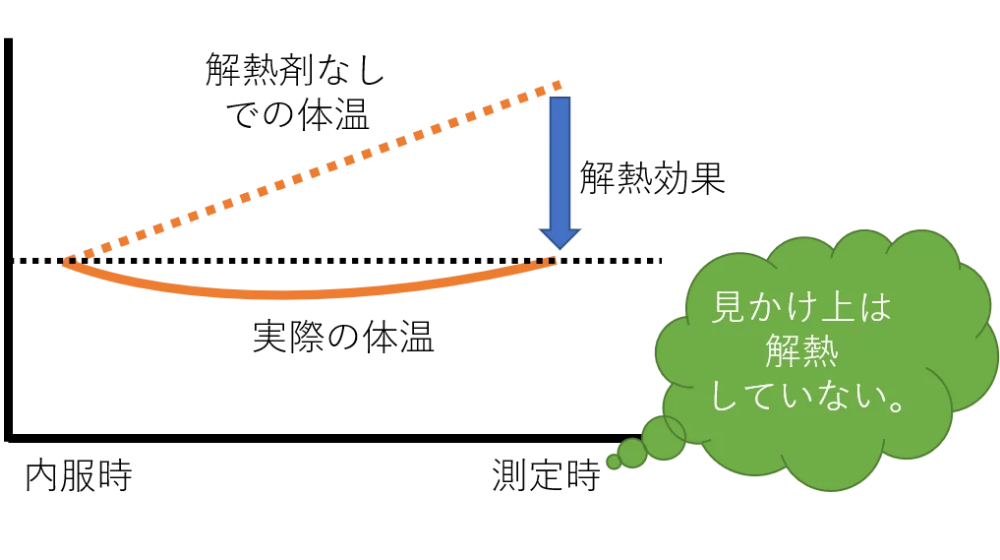

体温が上昇している

解熱効果は先ほどお話しした通り、1-2℃ぐらいと考えられます。

もし体温が上昇している最中に内服していたとしたら、解熱剤を内服したとしても見た目上の体温は下がらない可能性があります。

ストレス(心因性発熱)

過度なストレスが体にかかった場合、発熱することがあります。

昔から「知恵熱」と呼ばれていた発熱です。

このような発熱は感染に伴う発熱と機序が異なるため、解熱剤が聞かない可能性があります。

水分不足

体温を下げるためには発汗が重要です。

多くの解熱剤でも発汗を促し、体温を低下させます。

そのため、水分が不足していると充分な発汗が得られず、熱の下がりが悪くなることがあります。

薬剤性

もし、風邪薬として飲んだ薬剤が体に合わないものであった場合、発熱を起こすことがあります。

子供に多い【突発性発疹】

子供の発熱の原因として、突発性発疹という病気があります。

この病気では、発熱と解熱を繰り返すことがありますので、熱が安定しないことも多くなります。

子供に多い【衣類の着すぎ】

これがお子様の発熱で一番問題になるかもしれません。

大人が熱を出すと、厚着をして、布団(毛布)をかぶって、汗を出して熱を下げると思います。

しかし、子供は大人と同じように発汗できるわけではありません。

子供に大人同様のことを行うと、熱が逆にこもってしまい、体温が下がらないことがあります。

解熱剤が効かない時の対処法

解熱剤を使っても熱が下がらないときは次のような対処をしましょう。

氷で冷やす

氷枕や保冷剤を利用して直接体温を冷やすことは効果的です。

特に効率のいい部位としては首、わき、鼠径部(太もも~股関節の前面)が挙げられます。

首には頸静脈、わきには腋窩静脈、鼠径部には大腿静脈という太い血管が通っています。

このような場所を冷やすことで体温を効率よく下げることができます。

子供では服を脱がす

お子さんが発熱した場合は、肌着1枚まで脱がしても問題ありません。

先ほど書いたように、厚着は体温を上げてしまいます。

寝かせる際も肌着とタオルケットやバスタオル1枚で十分となります。

冷感シートってどうなの?

市販されている冷えピタなどの冷感シートを貼っている患者さんによくお会いします。

残念ながら、冷感シートでは解熱効果が小さい、あるいはないと言わざるを得ません。

おでこに貼ることが多いこれらの商品ですが、おでこには太い血管もありませんので熱を下げることには繋がらないです。

ただし、おでこを冷やすと気持ちはいいですよね。そういった意味では効果はあるのかもしれません。

解熱剤は新型コロナにも効く?

新型コロナウイルス感染症による発熱やコロナワクチン接種の副反応には解熱剤は効果があります。

解熱剤はコロナウイルス感染症による発熱を下げる作用はありますが、コロナウイルスを倒す薬ではありません。

また、ワクチン接種をおこなっていると、熱が出るかもしれないから解熱剤を飲んでいいか聞かれることがあります。

解熱剤といっても、100%安全なお薬ではありませんので予防的に飲むことはお勧めいたしません。

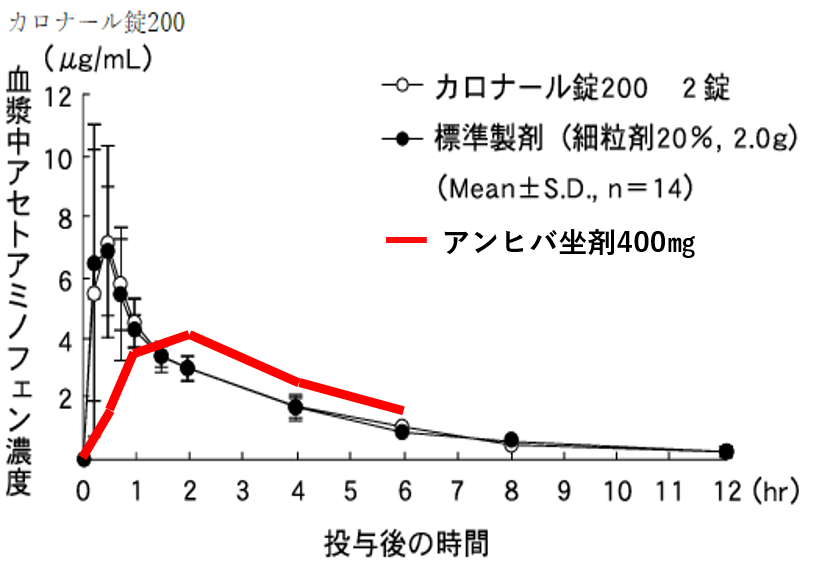

解熱剤の座薬は内服よりも効くって本当?

「座薬は内服薬よりも早く効果が出る」という話を聞いたことがあるかもしれません。

私も医者になった時に先輩からそのような話をされたような気がします。

残念ながら、座薬は内服薬よりも早く効果が出ることはありません。

座薬と内服薬の血中濃度を比べたグラフをお示しします。

座薬(アンヒバ座薬)の方が、ゆっくりと立ち上がり、ゆっくりと下がっていくことがわかると思います。

よって、「座薬は内服よりも早く効くということはない」という結論になります。

もしかしたら、効果持続時間は長い可能性はあると思います。

関連記事:手足口病は大人にもうつる?症状や潜伏期間を徹底解説

解熱剤の使うおすすめのタイミング

今回は解熱剤について説明してきました。

ここまでは、添付文書などのデータを基にした説明でした。

ここでは、Dr伊藤が考える解熱剤の使い方をご紹介します。

医師によって考え方は様々ですので、否定的な意見もあるかと思いますが、参考にしていただければと思います。

解熱剤は体温で判断せず、体調で判断しよう

よく、病院からの処方では「38℃以上」や「38.5℃以上」と書かれていることが多いと思います。

そのため、体温を測って高くなったから飲むという方が多いと思います。

しかし、体温が高くても元気なこともあれば、37.5℃でもとてもしんどいこともあると思います。

私の考えは、体温が高くても元気であれば使う必要はないと思いますし、微熱でもしんどければ使用すればよいと思います。

寝る時間から逆算して解熱剤を使おう

解熱剤は、一定時間(6時間程度)間隔をあけて使用していただきたい薬剤です。

入眠時に熱発していると入眠障害を起こしてしまう場合があります。

眠前に解熱剤を使用することを前提として、その前の内服時間を決めることが良いと思います。

特に小児で意識してほしい解熱剤の使い方

ここまで書いた2つのことと同じようなこととなりますが、お子さんが発熱したときに意識していただきたい使い方があります。

- お昼寝前

- 夜眠前

- 夜中に目が覚めてしまったとき

の3回です。

解熱剤は熱を下げる効果”しか”ありません。

感染に立ち向かうのは患者さん自身です。

特に体力は重要ですので、睡眠をしっかりととることは大切です。

入眠前に使用するのはもちろんですが、おそらく入眠して4-5時間後に熱が再度上昇して目覚めてしまうことが多いと思います。(私の子供も同様でした)

その時に再度使用していただくと、解熱させてまとまった睡眠をとることができるようになります。

気を付けて(やめて)ほしい解熱剤の使い方

6時間ごとに体温を測って何度も使っている患者さんを見ることがあります。

先ほどもご説明しましたが、解熱剤の効果はおおよそ3-4時間程度です。

そのため、効果が乏しくなった際に体温は上昇します。

体温が急激に上昇するときは、「強い寒気」や「ふるえ」が出現します。

この体温の乱高下は体にとって負担となります。

そのため、感染症に伴う発熱に対する解熱剤の定期内服はおすすめできません。

体温が高くても元気であれば使う必要はないと思いますので、適度に使うことを意識しましょう。

まとめ

長くなってしまいましたが、今回は解熱剤について説明いたしました。

みなさんが日頃、解熱剤で疑問に思っていたことは解決できたでしょうか?

このブログがその疑問の解決になるというれしく思います。

参考文献

・カロナール錠 添付文書

・ロキソニン錠 添付文書

・アンヒバ坐剤 添付文書

口唇ヘルペスを最短で治すには?おすすめの市販薬を紹介!

みなさん口唇ヘルペスについてご存知でしょうか。

口唇ヘルペスは、我々の身近にあるさまざまな生活習慣から感染するウイルスになります。

今回は、実際の症状や危険性について出来る限り分かりやすく、ご紹介させていただきます。

口唇ヘルペスとは?

口唇ヘルペスは、唇や唇の周りに軽い痛みを伴う水膨れが出来る病気です。

熱を出した後に現れることが多く、別名「熱の華」とも言われています。

口唇ヘルペスのほとんどが、単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が原因です。

皮膚や粘膜に感染すると小さな水膨れが集まった状態になり、「単純疱疹(たんじゅんほうしん)」と呼ばれる病気になります。

関連記事:帯状疱疹の前兆や初期症状とは?治療やヘルペスとの違いについて

口唇ヘルペスの症状

初期症状

口唇ヘルペスの初期症状は、目に見える水疱などはありません。

しかし、かゆみやピリピリ・チクチクとした痛み、焼けるような熱感を感じることがあります。

この段階では、まだウイルスの活動が外部からは見えませんが、皮膚の下でウイルスが活性化しているサインが初期症状としてあらわれます。

水疱の発生

初期症状が始まってから1~2日を経過すると水疱が現れます。

この水疱の中にはウイルスが多く含まれているため、無意識に触れて他の部位に感染を広げることもあるため注意が必要です。

水疱の特徴は、小さく、透明または黄色っぽく、唇やその周りに現れ、数個集まったものが次第に大きくなります。

通常、水疱が現れると痛みがあり、擦れたり、破れたりすることでさらに痛みが強まります。

水疱の破裂

水疱が出来てから数日経つと、水疱が自然に破れて中から液体が出てきます。

破れた部分は、表面がえぐれ、さらに強い痛みを伴います。

水疱の発生でも解説しましたが、液体には非常に多くのウイルスが含まれているため、この時期には自分だけでなく、周囲の人へ感染を広げる可能性が高いため注意が必要です。

かさぶたの形成

水疱が破れた後、皮膚表面のえぐれていたところが乾燥し、かさぶたを形成していきます。

かさぶたは、黄色や茶色っぽいもので、かさぶたが形成されるまではえぐれた部分が感染しないように清潔に保つことが大切です。

痛みについては、徐々に軽くなっていきますが、かさぶたを引っ張ったり、無理に剥がしてしまうと再び皮膚がえぐれてしまうため、かさぶたが自然に剥がれるまで触れないようにしましょう。

治癒

かさぶたが自然に剥がれると症状が治まります。

個人差はありますが、一般的には発症から完治まで1~2週間程度です。

一度感染するとウイルスが神経節に潜伏してしまい、免疫力が低下した場合などに再発することがあります。

口唇ヘルペスがうつる原因

口唇ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスによる感染症で、ありふれたウイルスです。

成人の半数以上の方が、子どもの頃にすでに感染していると言われています。

キスや食器、タオルの共用などで他者へ感染することがあります。

特に、症状が現れている時期はウイルスが大量に排出されるため、食器やタオルの共用は避けて、こまめに手洗いを行ない、清潔に保つようにしましょう。

風邪や熱などで身体の抵抗力が低下している時に感染や発症しやすい為、普段からの体調管理も大切です。

アトピー性皮膚炎などの肌が弱い人は、感染しやすいので症状がある場合は注意しましょう。

口唇ヘルペスの症状が治まっても、単純ヘルペスウイルスは生涯にわたって体内に潜伏します。

忙しい時や寝不足、仕事などでストレスを感じた時、風邪や発熱などで免疫力が低下することにより、再活性化したウイルスが神経を伝わって皮膚に到達し、症状が出ます。

関連記事:免疫力が低下したらどうなる?原因と免疫ケア方法をご紹介!

口唇ヘルペスがうつる確率は?

口唇ヘルペスはキスや肌の接触や、タオル、リップクリーム、食器などを共有することで感染します。

日本人では全体で10人に1人がヘルペスに感染していると推測されます。

確実に感染するというわけでなく、触れた人の皮膚が健康な状態な場合は感染しません。

皮膚に傷や湿疹がある人や、アトピー性皮膚炎などで皮膚が荒れているとウイルスに感染することがあります。

粘膜の場合は、傷や荒れがなく皮膚が健康な状態でも、ウイルスがその場で増殖し感染します。

口唇ヘルペスを最短で治すためには?

患部の周囲を清潔にする

症状が出ていても出ていなくても、皮膚や粘膜にウイルスが出てきていることがあるので石鹸や洗顔料をよく泡立てて優しく洗い、患部の周囲を清潔に保ちましょう。

また、洗ったあとに毎回同じタオルを使用せず、新しい清潔なタオルを使用してやさしく水分をふき取ることも大切です。

患部を触らない

口唇ヘルペスのほとんどは再発なので、自分自身は免疫力を持っています。

あまり神経質になる必要はありませんが、自分自身も患部に触れて感染する恐れがあるので、出来るだけ触らないようにしてください。

また、症状が出ている時は感染力が強いので、特に人との接触には注意が必要です。

相手が免疫力を持っていれば、発症しないか軽傷なことが多いですが、新生児や抗体を持っていないパートナー、アトピー性皮膚炎の人、免疫力が低下している人は、重症化しやすい場合もあるので注意してください。

塗り薬を使用する

口唇ヘルペスの症状が出た時には、出来るだけ早い時期に治療を始めるのが望ましいです。

抗ヘルペスウイルス外用薬や内服抗ヘルペスウイルス薬を使うことでウイルスを完全に死滅させることはできませんが、増殖を抑制することが出来ます。

また、重症化や再発を防ぎやすくなるため、最短で完治させられる可能性が高まります。

関連記事:顔だけに起きるアレルギー反応の原因は?赤みやかゆみの対処法

口唇ヘルペスに有効な市販薬

口唇ヘルペスの治療に使用する飲み薬は市販では購入することが出来ません。

必要な場合は、病院などに受診してから処方してもらう必要があります。

しかし、塗り薬は市販でも購入することが出来ます。

市販で購入することが出来る塗り薬をいくつかあげたいと思います。

アラセナS 2

口唇ヘルペスの原因であるヘルペスウイルスの増殖を抑えるビダラビンが含まれています。

違和感が生じてから5日以内に使用することが重要です。

アラセナSクリーム

口唇ヘルペスに再発時に使用することを目的としており、唇周りにチクチクやピリピリなどの違和感を感じた場合に、早めに塗布することが推奨されています。

アクチビア軟膏 2g

アクチビア軟膏には、アシクロビルという成分が入っており、口唇ヘルペスウイルスに対して効果がある成分で、口唇ヘルペスの再発時に使用することが推奨されています。

アシクロビル軟膏α 2g

上記のアクチビア軟膏と同じように、口唇ヘルペスの症状を緩和するのに必要な成分が入っており、再発時の症状を軽減するのに使用されます。

5日間ほど使用しても症状が改善されない場合は、ほかの病気の可能性があるので医師に相談しましょう。

ヘルペシアクリーム 2g

口唇ヘルペスの再発治療に効果的な成分とされています。

こちらも5日間使用しても改善されない場合は、使用を中止して医師に相談しましょう。

ヒフールAC 2g

ヘルペスウイルスの増殖を抑える作用があります。

唇にピリピリやチクチクといった違和感を感じたら早めに塗ることが推奨されています。

関連記事:アレルギーに対する上手な薬の選び方|副作用や種類について

口唇ヘルペスについてのまとめ

口唇ヘルペスは、身近にあるさまざまな生活習慣などから感染するウイルスです。

症状が出始めて早く治療をすることで、重症化や合併症が起きにくくなります。

少しでも違和感がありましたらお近くの医療機関を受診されることをおすすめいたします。

参考文献

顔だけに起きるアレルギー反応の原因は?赤みやかゆみの対処法

顔の湿疹は人目につくこともあり、原因を知りたい、少しでも早く治したい症状の1つでしょう。

顔の湿疹の原因の1つにアレルギー性の接触性皮膚炎という病気があります。

今回は、顔に起きる湿疹の原因や起こりやすい人の特徴、赤みやかゆみの対処方法などについて解説していきます。

アレルギーによる顔湿疹が起きる理由

湿疹とは皮膚の表面に起こる炎症の総称のことです。

症状としては、かゆみやヒリヒリ感があります。

見た目では赤み、細かいぶつぶつ、小さな水疱などが混ざっていることが特徴です。

進行すると膿をもったりする場合もあります。

このような湿疹はよく見られる症状ですが、治療せずに放置しておくと悪化してしまうことがあります。

また、炎症が慢性化すると皮膚が硬くごわごわになったり、黒ずんで跡が残ることもあります。

そのため、症状が軽いうちに治すことが大切です。

アレルギーによる顔湿疹をきたす病気の一つに接触性皮膚炎があります。

接触性皮膚炎は、刺激の強い物質が触れることによって起こる刺激性とアレルギー性のものがあります。

そもそもアレルギーとは、私たちの体に備わっている細菌・ウィルスなどの感染性微生物や異物などから、

身を守るための「免疫」システムが異常を起こし、

- くしゃみ

- 発疹

- 呼吸困難

などの様々な症状を起こしてしまう状態のことです。

食物、薬剤などの多くの物質が原因になる可能性があり、原因となっている物質を”抗原”と言います。

アレルギー性の接触性皮膚炎では、原因となる物質が顔に接触することによって、体内の免疫システムが過剰に働いてしまい、炎症反応を生じて湿疹が出現してしまいます。

関連記事:アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

アレルギーで顔湿疹が起こりやすい人の特徴

アレルギーによる顔湿疹はどのような方にも起こる可能性があります。

原因となる物質は様々で、以下などがあります。

- 植物

- 野菜

- 果物

- 香辛料

- 日用品

- 金属

- 化粧品

- 医薬品

アレルギー体質で食べ物アレルギーや紫外線アレルギーがある方は起こしやすいと言えるでしょう。

特定の物質を使ってすぐに症状が出る場合には診断は容易です。

抗原の種類や量によりますが、アレルギーが成立するには時間を要します。

そのため、これまで症状がなくても急に出現する場合があり、注意が必要です。

しかし、一度アレルギーが成立すると物質が触れてからすぐに症状が出現してしまうようになります。

また、複数の原因が組み合わさっている場合もあり、診断が難しいときもあります。

アレルギーによる顔湿疹とニキビとの違い

湿疹もニキビも肌の炎症ですが、原因が異なります。

アレルギー性の湿疹は、特定の物質が触れることによって、アレルギー反応が起こって炎症を生じ、以下などが起こります。

- 赤み

- ぶつぶつ

- かゆみ

また大人から子供まで発症する可能性があり、特に年齢に特徴はありません。

一方、ニキビは毛穴に皮脂が詰まって起こります。

毛穴からは皮脂も分泌されますが、それが詰まってしまうと”アクネ菌”という肌に普段からいる細菌が増殖します。

細菌により炎症が起こることでニキビが悪化するのです。

また、ニキビは、特に思春期にできやすいのが特徴で、ホルモンバランスの変化が原因の1つとされます。

湿疹とニキビは治療内容も異なります。

アレルギーによる湿疹は、物質が原因となるため、まずは原因を特定することが必要です。

医師による問診や、病院で検査を行うことによって特定します。

その後、原因となる物質に触れないようにしながら、炎症を抑えるステロイド軟膏(なんこう)の塗布を行います。

全身に症状がある重症な場合にはステロイドの内服薬や、アレルギーを抑える抗ヒスタミン薬が使用されることもあります。

一方で、ニキビは皮脂による毛穴のつまり、細菌の増殖が原因です。

そのため、それらについて治療を行います。

アダパレンという軟膏で毛穴のつまりを改善し、炎症が強い場合には抗生物質の軟膏を塗布します。

膿がたまっている場合には小さい穴をあけて排出する場合があります。

湿疹とニキビは、異なる原因による症状です。

間違った治療を行うと、改善しない場合や、さらに悪化してしまう可能性もあります。

正しい治療法を選ぶためには、症状を正確に診断することが大切です。

関連記事:【緊急性の高い食物アレルギー】アナフィラキシーショックの対応法

赤みやかゆみを改善する方法

アレルギーによる湿疹の赤みやかゆみを改善する方法について解説します。

保湿剤の外用

皮膚が乾燥すると、健常な皮膚が持っているバリア機能が障害されてしまいかゆみを生じる原因となります。

まずは保湿剤を塗布して乾燥を防ぐことが必要です。

原因の除去

アレルギー性の湿疹ではまず原因を特定し、取り除くことが必要です。

診断のためには普段使っている日用品、化粧品などを確認し、病院で検査を受けることが必要です。

普段使用している物が原因として疑われるときには、代わりの製品を使用するようにしましょう。

ステロイド軟膏

炎症やかゆみを抑える作用があり、湿疹の治療において重要な薬剤です。

病院から処方されるステロイド軟膏はさまざまな力価(作用の強さ)のものがあり、症状に応じて適切な強さの軟膏を塗ることが必要です。

そのため、必ず医師から処方された軟膏を使用するようにしましょう。

抗ヒスタミン薬

アレルギー症状の原因となるヒスタミンを抑える薬です。

湿疹の基本的な治療はステロイド軟膏ですが、かゆみが強い場合に使用されることがあります。

日常でできる正しいスキンケアについて

湿疹の予防方法や、正しいスキンケアについて解説します。

原因物質の使用をやめる

まずは原因物質を特定して、触れないようにすることが最も重要です。

原因がはっきりしない場合でも、新しく使い始めた物品や、薬品、化粧品などがあればできるだけ使用を避けるようにしましょう。

肌を清潔に保つ

肌を清潔に保つために適度な回数の洗顔、保湿が必要です。

洗顔の回数ですが、多すぎると肌の保湿に必要な皮脂が失われてしまいます。

1日2回程度として、刺激の少ない洗顔料を使用することが重要です。

洗顔後は保湿剤を使用して、乾燥しないように注意すると肌荒れ防止に有効です。

掻かないようにする

かゆみや皮疹があると、触ったり掻いてしまいたくなりますが、皮膚への刺激が増えたり、手の雑菌が付着してしまったりします。

そのため、できるだけ症状がある部分は触らないようにしましょう。

紫外線対策

紫外線は肌の老化やシミ、そばかすなどの原因になるほか、接触性皮膚炎を起こしてしまう可能性もあります。

そのため、不必要に紫外線を浴びないように気を付けたり、外出する時には帽子、長袖、長ズボンを着用し、日傘、日焼け止めを使用するようにしましょう。

関連記事:アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

病院での検査・治療について

病院を受診した際にはまず問診、視診などの診察が行われます。

アレルギー性の湿疹は原因の特定が必要なので以下などの詳しい情報を聞く必要があります。

- 発症時期

- 発症部位

- 自宅や職場の環境

- 発汗・日光との関連性

- 職業

- 趣味

- 化粧

- 家事

- 家族歴

- 薬物の摂取歴

検査ではパッチテストがあります。

パッチテストとは、原因と考えられる物質を皮膚に接触させ、アレルギー反応が起こるか確認する方法です。

試薬をのせたパッチテストユニットを48時間貼った後に、48、72または96時間、そして1週間後などの複数回で判定を行います。

治療については「赤みやかゆみを改善する方法」の項目で記載した、ステロイド軟膏が処方されることが一般的です。

症状に応じて抗ヒスタミン薬や保湿剤などの併用も行われる場合があります。

まとめ

今回は、顔に起きる湿疹の原因や起こりやすい人の特徴、赤みやかゆみの対処方法などについて解説しました。

顔の湿疹の原因はアレルギー性の接触性皮膚炎という可能性があります。

アレルギー体質で食べ物アレルギーや紫外線アレルギーがある方は起こしやすいと言えるでしょう。

アレルギーによる湿疹は、物質が原因となるため、まずは原因を特定することが必要です。

ご心配なときは、一度医療機関への受診をお勧めします。

【参考文献】

・日本皮膚科学会接触皮膚炎診療ガイドライン改定委員会「接触皮膚炎診療ガイドライン2020 日皮会誌」

アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

皆さんは、咳をしたことがありますか?

恐らく、「今まで一度も咳をしたことがない」という方はいらっしゃらないでしょう。

「風邪を引いたあといつまで経っても咳が治まらない」

「春になると喉がイガイガして咳が止まらない」

そういった経験はありませんか?

実は咳が出るのには色々な原因があり、アレルギーが原因になることもあるのです。

今回は、アレルギー性の咳が出る原因や、特徴、咳が止まらないときにできる対処法などについて解説していきます。

アレルギー性の咳が出る原因

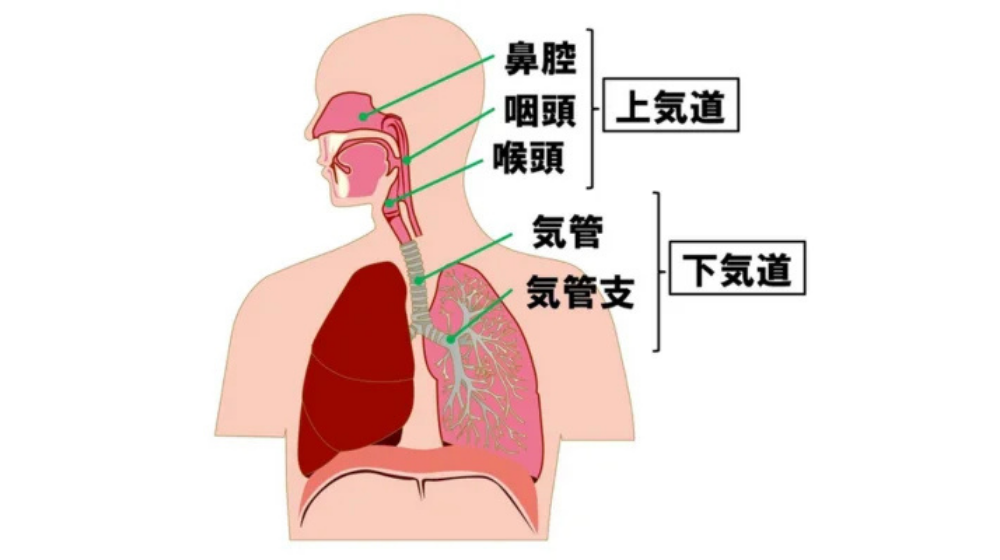

そもそも、どのようにして咳が出るのでしょうか?

咳は、気道(*1)や肺を守るために必須の生体防御反応です。

気道内に貯留した分泌物や、誤って入ってきた異物(細菌やウイルス、飲食物のかけらなど)を排除するために咳が出るのです。

しっかりした咳が出なければ、気道内に分泌物がたまり、感染を起こしたりします。

咳には

- 自分で調整できない(不随意・ふずいい)反射として出る咳反応

- 脳の大脳部分が関与していて、ある程度自分でコントロールできる(随意的・ずいいてき)咳反応

があります。

前者の例としては「水を飲むときにむせてしまい、咳が止まらなかった」、

後者では「絡んだ痰を出そうと咳払いする」「静かな場所で咳が出そうになったが少しの間我慢した」

などです。

また、咳は持続期間により、下記のように分類されます。

- 3週間未満の急性咳嗽(*2)

- 3週間以上8週間未満の遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)

- 8週間以上の慢性咳嗽

小児の場合は、成人と同様に分類すると定義しているガイドラインと、

4週間以上続く咳を慢性咳嗽と定義しているガイドラインとがあります。

急性咳嗽の原因は感染症が多く、慢性咳嗽の原因は感染症以外のものが多いです。

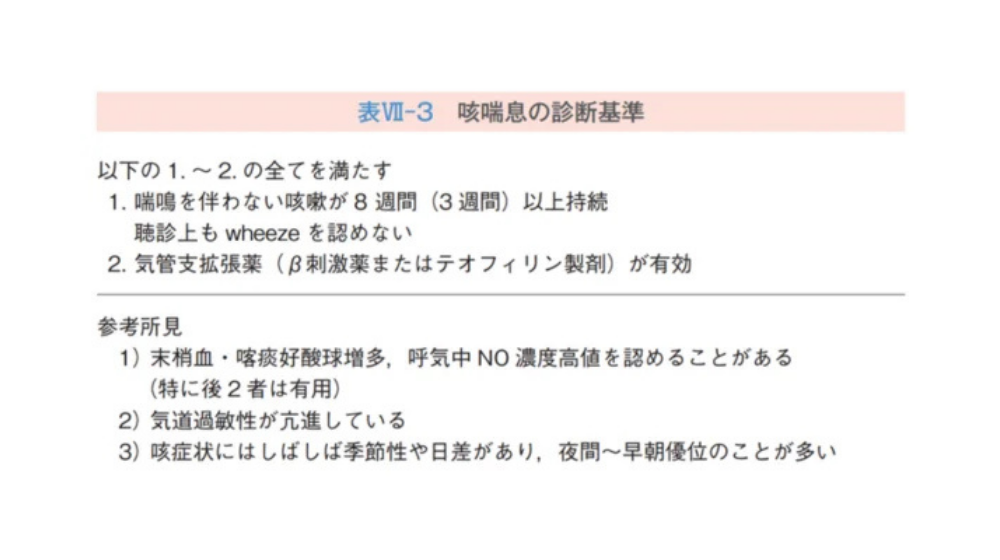

日本における慢性咳嗽の主な原因疾患として、以下などが挙げられます。

- 咳喘息/喘息

- アトピー咳嗽

- 喉頭アレルギー

- 鼻炎/後鼻漏症候群

- 副鼻腔気管支症候群

- 胃食道逆流症

- 感染後咳嗽

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 慢性気管支炎

- ACE阻害薬という高血圧のお薬による咳

アレルギーが関与しているものとしては、咳喘息/気管支喘息、アトピー咳嗽、喉頭アレルギー、鼻炎/後鼻漏症候群の一部などが考えられています。

咳反応が出るメカニズムには、以下のような種類があります。

| ①気道の壁表面にある咳受容体というところに機械的あるいは化学的刺激が加わると、その刺激が脳の延髄(*3)というところにある咳中枢まで届けられ、咳反応が誘発されます。 |

| ②気道周囲に存在する平滑筋(*4)が収縮することで平滑筋内の知覚神経が刺激されて、その刺激が咳中枢に届けられ、咳反応が誘発されます。 |

| ③咳中枢は大脳によってもコントロールされているため、心因性ストレスによって咳嗽が発生する場合もあります(心因性咳嗽、習慣性咳嗽、CHS:cough hypersensitivity syndrome) |

咳受容体が刺激されやすくなっていたり(感受性の亢進(*5))、

平滑筋内の知覚神経が過敏になっていたりすることが、咳が長引く要因です。

アトピー咳嗽は、咳受容体の感受性が亢進していることにより生じます。

咳喘息は、気管支平滑筋内の軽い収縮で知覚神経が刺激されることにより生じるといわれています。

| 気道(*1)=鼻や口から空気を取り入れて肺まで送る、空気の通り道。 咳嗽(がいそう)(*2)=咳のこと。 延髄(えんずい)(*3)=脳の最下部で、脊髄(せきずい)のすぐ上にある部分。 平滑筋(*4)=気道を広げたり狭めたりさせる筋肉。 亢進(*5)=気持ちや病勢などが高ぶり、進むこと。 |

関連記事:アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

アレルギーによる咳の特徴

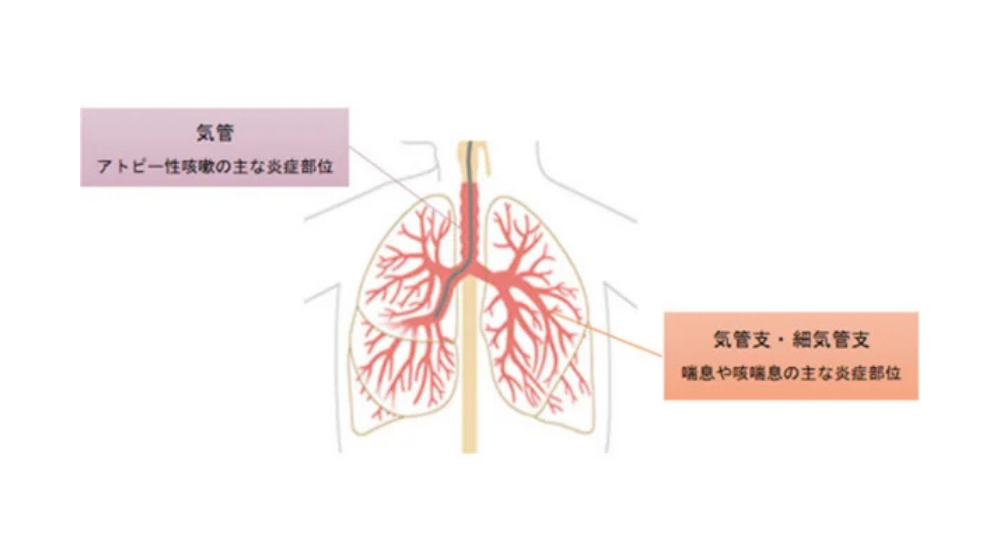

気管支喘息

気管支喘息は、「気道の慢性炎症を本態とし、臨床症状として変動をもった気道狭窄(喘鳴、呼吸困難)や咳で特徴づけられる疾患」と定義されています。

慢性的に気道で炎症が起きていて、また刺激に対する気道の反応性も敏感になっており(気道過敏性の亢進)、

発作的に気管支平滑筋が収縮することで気道が狭くなり、咳や喘鳴(*1)、呼吸困難が引き起こされます。

「気道の慢性炎症」が起きるメカニズムや臨床上の特徴などから、いくつかのタイプに分けられます。

小児喘息では、アレルギー反応が関与したIgE(*2)関連喘息(アレルゲン(*3)誘発性喘息/アトピー型喘息)が多く、

環境アレルゲンに対する特異的 IgE 抗体の比率が高いです。

成人では、このIgEが関連した喘息以外に、好酸球や好中球という白血球の一種が気道炎症に関わっているタイプも多くなります。

好酸球やIgEは、アレルギー反応が起きるメカニズムにおいて非常に重要な存在です。

| 喘鳴(ぜんめい)(*1)=平滑筋の収縮や粘液などで狭くなった気道を空気が通る時に鳴る音。呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューといった音が出る。 IgE(*2)=免疫グロブリンと呼ばれる抗体群の一つ。マスト細胞や好塩基球と呼ばれる細胞の表面に存在し、アレルゲンと結合することでアレルギー応答反応を引き起こす。 アレルゲン(*3)=抗原(*4)の中で、特にアレルギー反応を起こすきっかけとなる物質のこと。花粉、ハウスダスト、ダニ、真菌、食物、薬剤など。 抗原(*4)=特定の免疫反応を引き起こす物質のこと。ウイルス、細菌、真菌、花粉、自分自身の体の細胞など、様々なものが抗原になりえる。 |

咳喘息

咳喘息は、「喘鳴や呼吸困難を伴わず、慢性咳嗽が唯一の症状で、呼吸機能はほぼ正常だが気道過敏性が軽度亢進している、気管支拡張薬が有効な喘息の亜型」と定義されています。

簡単に言えば、「症状が咳だけの喘息」です。

喘息/咳喘息は、気管支壁にある平滑筋が収縮する(気道攣縮(れんしゅく))ことで咳受容体が刺激され、咳を生じると考えられています。

日本において、長引く咳で受診した患者さんの中で最も多い病気です。

喘息の前段階とも言われております。

適切な治療を行わずに放置していると、成人では30~40%、小児ではさらに高頻度で喘鳴が出現し、典型的な喘息に移行するといわれます。

咳喘息であれば、それだけで命に関わることはまずありません。

しかし、喘息に移行するとそうは言えなくなります。

咳喘息と診断されたら、出来るだけ早期の段階で、かつ適切な期間、治療を行うことが望ましいでしょう。

咳喘息は、以下などの傾向があります。

- 喀痰(*1)を伴わない乾いた咳が続く(湿性咳嗽(*2)の場合もあるが、通常は少量で膿性ではない痰)

- 咳は夜間から明け方にかけて悪化することが多い(「咳で眠れない、咳で目が覚める」といった訴えが多くみられる)

- 喘鳴を伴わない

- 小児では男児にやや多く、成人では女性に多い

- 季節の変わり目、花粉や黄砂の飛散時、梅雨、台風シーズンなどに咳が出やすい

- 風邪薬や咳止めが効かない

- 気管支拡張薬(β刺激薬)が有効

他に、咳が出るきっかけや悪化の要因として、

風邪を引く、会話、喫煙/受動喫煙、運動、冷気、雨の日や湿度の上昇、ハウスダスト、飲酒などが挙げられます。

| 喀痰(かくたん)(*1)=痰が出ること。 湿性咳嗽(*2)=咳嗽のたびに喀痰を伴い、その喀痰を喀出するために生じるもの。 |

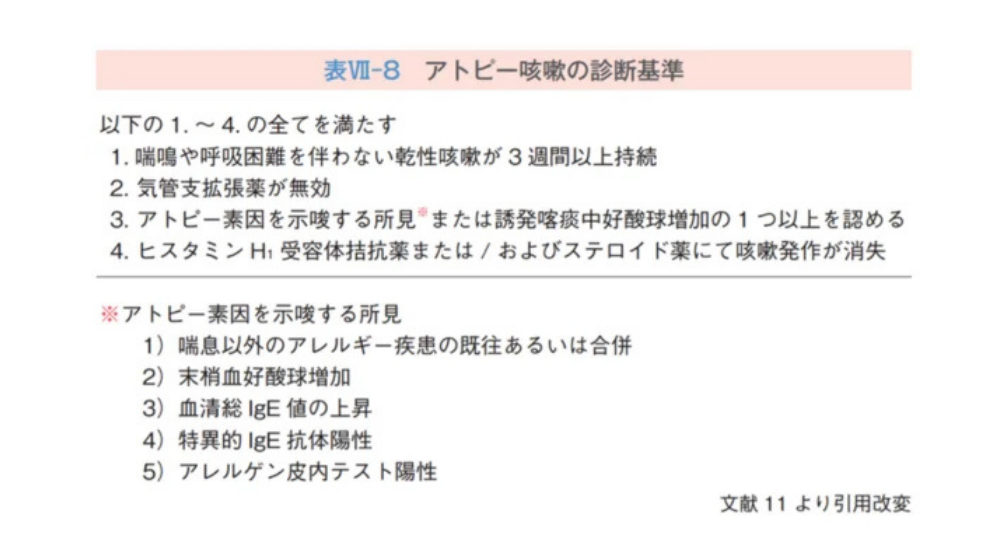

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽は、咳喘息とともに近年増えているといわれる病気です。

気管~主気管支といった太い中枢の気道に限定して、好酸球性の炎症が起きていると考えられています。

症状は咳喘息とよく似ていますが、異なる病気です。

アトピー咳嗽では、気道に存在する咳受容体の感度が亢進しており、通常では反応しないようなわずかな刺激に過剰反応してしまい、咳が誘発されます。

アトピー咳嗽は、以下などの傾向があります。

- 乾いた咳だけが8週間以上続く

- 喉にかゆみやイガイガ感を伴う

- 咳は、就寝時→深夜から早朝→起床時→早朝の順に多い

- 喘鳴、呼吸困難発作を認めない

- 中年の女性にやや多い

- アトピー素因(*1)を認めることが多い

- 風邪薬や咳止めが効かない

- 咳喘息と異なり、気管支拡張薬も効かない

- ヒスタミンH1受容体拮抗薬が有効

他に、咳が出るきっかけや悪化の要因として、

風邪を引く、会話、喫煙/受動喫煙、運動、エアコン、気温・湿度・気圧の変化、精神的緊張などが挙げられます。

咳喘息とは違って、長期的に喘息の発症を認めることはないといわれます。

「風邪を引いたあと、咳だけが何週間も続いている」という場合の多くは、感染後咳嗽(*2)です。

しかし、その中に咳喘息やアトピー咳嗽が隠れているかもしれません。

特に、8週間以上咳が続いている場合には、一度受診をしていただくことをお勧めします。

| アトピー素因(*1)=アレルギー性疾患の既往歴(病歴)がある、家族にアレルギー疾患の方がいるなど、「アレルギー疾患を発症する可能性のある素因」、という意味。ここでは、喘息以外のアレルギー疾患の既往や合併、血液中の好酸球やIgE値といった、アレルギー反応の結果産生される物質の増加などを指す。 感染後咳嗽(*2)=免疫力や抗菌薬の投与により、原因のウイルスや細菌はすでに排除されているか少数になっているが、後遺症状として咳が残っている状態。 |

喉頭アレルギー

喉頭アレルギーは、口や鼻から吸入された抗原により、喉の奥(喉頭)の粘膜に引き起こされる、慢性的もしくは断続的なⅠ型アレルギー(*1)の疾患です。

その原因抗原により、季節性喉頭アレルギー(花粉など)と通年性喉頭アレルギー(ハウスダストなど)に分類されます。

喉頭アレルギーは、以下などの傾向があります。

- 乾いた咳だけが8週間以上続く

- 8週間以上続く喉の異常感覚(痰のからんだような感じ、かゆみ、イガイガ感、チクチクした痛みなど)

- 喘鳴を伴わない

- アトピー素因を示唆する所見を一つ以上認める

- ヒスタミンH1受容体拮抗薬が有効

- 他に、長引く咳や喉の違和感を引き起こす原因がない

アトピー咳嗽と非常によく似た疾患ですが、喉頭アレルギーは喉頭中心に病変を認め、

アトピー咳嗽は、気管~主気管支に限定した好酸球性炎症であるという違いがあります。

| Ⅰ型アレルギー(*1)=即時型と呼ばれ、すぐに反応が起きる。アレルギー性鼻炎、気管支喘息、蕁麻疹、アナフィラキシーショックなどがこのアレルギーに分類される。 |

後鼻漏症候群

後鼻漏症候群は、鼻水が喉に流れ込む(後鼻漏)ことで喉の感覚神経が刺激されたり、

気管に流れ込んだ刺激で咳反射が働いたりして咳が出ることを言います。

後鼻漏を起こす原因としては、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、慢性鼻咽頭炎などがあります。

不思議なことに、後鼻漏があるからといって必ずしも咳が誘発されるわけではありません。

後鼻漏症候群の咳は、以下などの傾向があります。

- 湿性咳嗽が3週間以上持続する

- 夜間に多い

- 咳の多くは、繰り返される咳払いである

- 「鼻の奥に降りてくる感じ」、「垂れてくる感じ」といった後鼻漏の訴えがある

- 鼻の内視鏡などで喉の奥に流れ込む鼻水が確認される

治療は、原因になっている疾患により異なります。

しかし、アレルギー性鼻炎に伴うものであれば、

- 経口抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬

- 点鼻ステロイド

- 免疫療法

などを季節性・通年性にわけて、重症度に応じて選択します。

子どもの喘息はアレルギーとの関連が強い理由

小児喘息では、アレルギー反応が関与したIgE関連喘息(アレルゲン誘発性喘息/アトピー型喘息)が多く、

環境アレルゲンに対する特異的 IgE 抗体の比率が高いです。

小児喘息の70~90%が、アトピー型喘息だといわれています。

アレルギーによる疾患には、以下などがあります。

- 喘息

- アトピー性皮膚炎

- アレルギー性鼻炎

- アレルギー性結膜炎

アレルギーによる病気を発生する可能性を持っている、すなわちアトピー素因を持っている人は、IgE抗体を作りやすい体質を持っています。

この体質は遺伝することがあり、親や子ども、兄弟、祖父母も同じ体質であることが多いです。

実は日本人の10%はアトピー素因を持っているといわれます。

何故こういった体質が生じるのかについては、まだはっきりと解明されていません。

また、アトピー性皮膚炎を持つ人が次は喘息になるなど、形を変えて別のアレルギー疾患が続くことがあります。

これを「アレルギーマーチ」といいます。

アレルゲンの体内への侵入が、アレルギー疾患発症のきっかけとなりますが、

呼吸による侵入だけでなく、皮膚や腸管からもアレルゲンは侵入します。

また、自律神経の働きも関連しているといわれます。

皮膚、腸管、気道、肺などのバリア機能や自律神経の機能がまだ未熟な子供は、

アレルギー疾患を引き起こしやすい傾向があるのかもしれません。

関連記事:【緊急性の高い食物アレルギー】アナフィラキシーショックの対応法

アレルギー性の咳が止まらないときにできる対処法

以下などのアレルギー性の咳が出るきっかけや悪化の要因として、アレルゲンへの暴露が挙げられます。

- 咳喘息

- アトピー咳嗽

- 喉頭アレルギー

- 一部の後鼻漏症候群

アレルゲンになっているものは個人により異なります。

しかし、ハウスダストや花粉、黄砂、動物のフケなど原因がわかるようであれば、それらを回避することが重要です。

何かのアレルギーかもしれない、と思った場合には、医療機関を受診し、アレルギーの検査を行うことも検討してみてください。

その他に、前述したように、

- 風邪を引く

- 会話

- 喫煙/受動喫煙

- 運動

- 冷気(エアコンなど空調機器によるものも含む)

- 気温、湿度、気圧の変化

- 飲酒

- 精神的緊張

などで悪化するものもあります。

禁煙をすることや、風邪の予防をする、ストレス軽減を図るといった対応も大切です。

何よりも、8週間以上の長引く咳がある場合には、

アレルギー性の咳なのかそれとも別の病気が原因なのか、

アレルギー性の咳であれば自分にはどういった治療や対策が必要なのか

をしっかりと知ること・放置しないことが最も大切といえるでしょう。

アレルギー性の咳に効果のある市販薬は?

気管支喘息と咳喘息

気管支喘息と咳喘息の治療方針は、基本的には同じであり、気道の慢性炎症を抑えることが最重要です。

そのため、吸入ステロイドが第一選択薬になります。

吸入ステロイドは、病院で処方を受けてもらう必要があります。

そのほかに、重症度に応じて、以下などを併用します。

- 気管支拡張薬(β2刺激薬、抗コリン吸入薬)

- ロイコトリエン拮抗薬

- 他の抗アレルギー薬

- ステロイドの飲み薬

β2刺激薬という気管支拡張薬の吸入で咳症状が改善することがあります。

しかし、気道の慢性炎症を抑えることはできませんので、単独での治療は絶対にやめましょう。

ステロイドと聞くと副作用が強いというイメージを持たれる方も多くいらっしゃいますが、

吸入ステロイド薬が全身に影響を与えることは少ないです。

勿論、副作用のリスクが全くない訳ではありません。

気道の炎症を抑えることで病気が悪化することを防ぐメリットの方が大きいです。

気道の炎症が治まるには数か月かかります。

短期間でやめてしまうと再発しやすい傾向があります。

症状が改善したからといって自己判断で中断せずに、指示された期間、用法・用量をしっかり守って正しく使用することが大切です。

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽では、抗アレルギー薬の一つであるヒスタミンH1受容体拮抗薬が第1選択薬となり、その有効率は約60%です。

アレルギー性の反応によりヒスタミンが多く分泌されており、

そのヒスタミンの受け皿の一つであるH1受容体に作用することで効果を発揮します。

市販されている代表的なお薬としては以下などがあります。

- アレジオン(エピナスチン塩酸塩)

- アレグラ(フェキソフェナジン塩酸塩)

- クラリチン(ロラタジン)

- ザジテン(ケトチフェンフマル酸塩)

- ゼスラン(メキタジン)

また、抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬の効果が不良な場合には、吸入ステロイドの追加を試みます。

喉頭アレルギー

喉頭アレルギーも、ヒスタミンH1受容体拮抗薬が基本です。

麦門冬湯(ばくもんどうとう)・麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)などの漢方が有効という報告もあります。

また、季節性喉頭アレルギーでは後鼻漏の合併が多くみられ、その原因としてアレルギー性鼻炎が疑われる場合は、点鼻ステロイド薬を併用します。

アレルギー性鼻炎に伴う後鼻漏症候群であれば、

- 抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬

- 点鼻ステロイド

- 免疫療法

などを、季節性・通年性にわけて、重症度に応じて選択します。

スギ、ダニによる鼻アレルギーに対して舌下免疫療法が行われつつあり、喉頭アレルギーについても有効性が期待されています。

市販されている点鼻ステロイド薬は以下などです。

- ナザールAR、パブロン鼻炎アタック、アレルカットEX(ベタメタゾンプロピオン酸エステル)

- フルナーゼ(フルチカゾンプロピオン酸エステル)

ただし、市販で購入できるステロイド点鼻薬は、花粉症などの「季節性アレルギー」にしか使用できないため注意が必要です。

ハウスダストが原因の通年性アレルギーには使用できません。

また、病院で処方されたステロイド点鼻薬も含め、一年間での使用期間が決められているため、こちらも注意が必要です。

薬局で購入する際には、自己判断ではなく、まずは薬剤師と相談していただくのがよいでしょう。

病院での検査・治療について

| 胸部レントゲン検査 | 結核や肺癌、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など、咳をきたすその他の疾患がないか、確認しておくことが大切です。 |

| 血液検査(末梢血好酸球数、総IgE値、特異的IgE抗体など)皮膚テスト | アトピー素因の有無を調べます。 |

| 呼吸機能検査 | 肺の能力は大きくわけて以下の3つがあります。 ・息を吸う力(肺活量)・息を吐く力(一秒量)・酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出す能力(肺拡散能) これらの力を測定し、数値や図で表すことにより肺の能力を評価します。 |

| 呼気中一酸化窒素濃度(FeNO) | 気道の炎症が、好酸球(白血球の一種)という細胞主体で起きている場合、吐き出す空気中の一酸化窒素濃度が上昇します。呼気NO検査は、マウスピースをくわえて深呼吸をするだけで、呼気中に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を簡単に測定することができます。好酸球性の気道炎症が起きるタイプの喘息において、診断の補助やコントロールの指標になる検査です。 |

| 喀痰検査 | 痰の中に含まれる、細菌や細胞の種類を調べ、診断の補助に使います。 |

| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 胃食道逆流症が長引く咳の原因になっていることがあります。そのため、胃カメラをお勧めすることもあります。 |

まとめ

今回は、アレルギー性の咳が出る原因や、特徴、咳が止まらないときにできる対処法などについて解説しました。

長引く咳の原因は様々ですが、アレルギーが関連していることは意外に多いのです。

複数の原因が重なって、長期間持続し、難治性となっていることも多いです。

咳が続いて眠れない・うっとうしい・仕事に影響が出るといった生活への悪影響もあります。

咳が長く続いてお困りの方は、一度医療機関への受診をお勧めします。

【参考文献】

・咳嗽に関するガイドライン 第2版

・咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

アレルギーの症状といえば何が思い浮かびますか?

鼻水、眼のかゆみ、喉のイガイガ、咳…いろいろありますよね。

その中でも、皮膚の症状としてよくみられるのは蕁麻疹(じんましん)です。

アレルギー性の蕁麻疹は食べ物によって起こると思われがちですが、実は様々な原因で起こります。

今回は、アレルギー性蕁麻疹の原因や特徴、対処法などについて詳しく解説していきます。

アレルギー性蕁麻疹はなにが原因で起こるのか

蕁麻疹の原因は実に様々です。

以下は蕁麻疹の原因となりうるものの一例です。

これらの原因のみで蕁麻疹を引き起こすという訳ではありません。

過敏体質(*1)など様々な要因が組み合わさって蕁麻疹が出現します。

| 食物 | ・魚介類(サバ、サンマ、マグロ、カニ、エビ、イクラなど) ・肉類(豚肉、牛肉、鶏肉など) ・鶏卵 ・乳製品(牛乳、チーズなど) ・穀物、野菜(大豆、小麦、蕎麦、ナッツなど) ・果物(メロン、スイカ、パイナップル、キウイ、モモ、リンゴ、バナナなど) |

| 食品添加物 | ・着色料(食紅など) ・防腐剤(パラベンなど) ・抗酸化剤 |

| 薬剤 | ・抗生物質 ・解熱鎮痛薬 ・鎮咳薬(咳止め) |

| 植物・昆虫 | ・イラクサ(蕁麻疹という名前の由来である「蕁麻」のことです) ・ゴム ・ハチ |

| 感染症 | ・寄生虫 ・真菌(カビ類) ・細菌 ・ウイルス |

| 物理的刺激 | ・擦過(さっか、こする) ・圧迫 ・寒冷 ・日光、温熱 ・振動 |

| その他 | ・全身性疾患(血液疾患、膠原病(こうげんびょう)など) ・疲労やストレス |

アレルギー性蕁麻疹は主に「I型(即時型)アレルギー(*2)」と呼ばれる反応によって起こります。

肥満細胞(*3)の表面にはIgE(*4)というたんぱく質が結合しています。

ここにアレルギーの原因物質(アレルゲン)が結合することによってアレルギー症状が引き起こされるのです。

IgEがどのアレルゲンと結合するかは、「このIgEはカニ、このIgEは蕎麦」などというようにIgEごとに決まっています。

これらのIgEを持つ肥満細胞の表面にアレルゲンが付着すると、細胞が活性化されます。

そして、細胞の中に含まれている化学伝達物質(ヒスタミンなど)が周りに放出されることで、蕁麻疹などのアレルギー反応が起こるのです。

| 過敏体質(*1)=アレルギーを起こしやすい体質 I型(即時型)アレルギー(*2)=体内にアレルゲンが侵入して数時間以内に症状が出ることが特徴で、アレルゲンとなるのは食物、花粉、ダニなど 肥満細胞(*3)=アレルギー反応に関与している組織で、マスト細胞とも言う IgE(*4)=血中にある免疫グロブリンの一種で、アレルギーの原因物質(アレルゲン)に対して働きかけ、身体を守る機能を持つ抗体 |

運動誘発アナフィラキシーについて

小麦製品など特定の食物を食べた後すぐに運動すると、以下などのアナフィラキシーの症状が出現する場合があります。

- 蕁麻疹

- 血圧低下

- 気分不良

- 呼吸困難

食事の後に運動をすることで、食物中に含まれるアレルゲンの吸収が高まってしまうことが原因の一つです。

予防としては、以下があります。

- 原因となる食物を食べた場合は2時間程度休んでから運動する

- 運動する場合は原因となる食物を事前に食べない

関連記事:【緊急性の高い食物アレルギー】アナフィラキシーショックの対応法

アレルギー性蕁麻疹が出る範囲や特徴

出現する部位

蕁麻疹は、以下などといった皮膚のやわらかいところに出現しやすいです。

- 太もも

- 腹

- おしり

- 膝の後ろ

- 頰

- 首

ただし、足の裏や手のひら、頭皮などといった皮膚が厚い部位にもみられることがあります。

まれに、口の中や、のど、気道に出現するケースもあり、かゆみと同時に息苦しさや声枯れなどの症状が現れることもあります。

特徴

皮膚の一部が突然赤く、くっきりと盛り上がります(膨疹)。

しばらくすると跡形もなく消えていきます。

数十分〜数時間以内に消えるのが普通です。

しかし、中には半日〜1日程度続くものもあります。

これが4週間以内に治るものを急性蕁麻疹、それ以上続くものを慢性蕁麻疹といいます。

急性蕁麻疹は症状が二峰性(ピークが2回)です。

一旦消えても再度出現する場合があり、注意が必要です。

多くはかゆみを伴いますが、チクチクとした感じや焼けるような感じを伴うこともあります。

蕁麻疹の大きさは1~2mm程度のものから手足ぐらいのサイズのものまであります。

また、それぞれの蕁麻疹が合わさって体の広範囲が覆われてしまうこともあります。

形も、円形・楕円形・線状・花びら状・地図状など様々です。

症状が激しい場合は次々と新しい蕁麻疹が出現します。

そのため、常に蕁麻疹があるようにみえることもあります。

アレルギー性蕁麻疹と似ている疾患との違い

湿疹

湿疹とは皮膚の表層に起こる炎症の総称で、皮膚炎とも呼ばれます。

かゆみに加え、赤みや細かいブツブツ、小さな水ぶくれなどが混じり合ってみられます。

皮膚がただれてしまうこともあり、治った後も色素沈着など跡が残りやすいです。

あせも

あせもは汗をよくかく部分に小さな赤いブツブツができる病気です。

悪化すると範囲が広がってかゆみを伴います。

虫刺され

蕁麻疹は、虫刺されの時に起こる皮膚の変化(*1)によく似ています。

虫刺されには以下のような特徴があります。

・しこりのようなものがしばらく残る

・ひっかいているうちに表面がただれたりすることがある

それに対し、蕁麻疹は必ず跡形なく消えてしまうのが特徴です。

また全体が平べったく膨らんだり、赤い輪のような形になることもあります。

虫刺されの時に起こる皮膚の変化(*1)=ぷっくりとした境界明瞭な皮膚の膨らみ、赤み、かゆみ

コリン性蕁麻疹

コリン性蕁麻疹とは、発汗をつかさどる「アセチルコリン」という神経伝達物質が関与して起こる蕁麻疹です。

風呂上がりや運動後など汗をかく時に症状が現れます。

発汗もしくは発汗を促す刺激に伴って、3~5mm大の小さな膨疹が左右対称に出現します。

それぞれの膨疹はくっつくこともあります。

しかし、アレルギー性の蕁麻疹のように地図状や平べったい膨疹になることはありません。

かゆみ以外に、ピリピリ・チクチクした痛みを伴うことが多いのもアレルギー性蕁麻疹と異なる特徴です。

通常、膨疹が出てから数分~2時間以内に自然に消えますが、再び発汗する状況になると出現します。

小児から20代の若者に多く、高齢者にはほとんどみられません。

以下を除く全身に症状が現れ、体幹部に最もよくみられます。

・手のひら

・足の裏

・わきの下

通常は汗をかきやすい夏に症状が出やすいと考えられています。

しかし、冬の運動や入浴で悪化することもあるので注意が必要です。

辛い・熱い食べ物が刺激となって発症することもあります。

関連記事:子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について

アレルギー性蕁麻疹が出た時の対処法

蕁麻疹は、多くの場合強いかゆみを伴います。

蕁麻疹が出ている時は入浴を避け、患部を冷やしましょう。

ただし、寒冷刺激(*1)による蕁麻疹の場合は避けてください。

衣類などによる摩擦や圧迫といった物理的刺激を患部に与えないよう注意し、安静に過ごしてください。

アレルギー性蕁麻疹は肥満細胞から放出されたヒスタミンが血管や神経に作用することで症状が現れます。

このヒスタミンの作用を抑えるために、抗ヒスタミン薬または抗ヒスタミン作用のある抗アレルギー薬が用いられます。

明らかな効果が期待できるのは内服または注射です。

外用薬(塗り薬)は多少かゆみを軽減する程度であまり大きな効果は期待できません。

抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬の副作用としては、以下などが挙げられます。

- 眠気を生じやすいこと

- 前立腺肥大や緑内障がある人はそれらの症状がひどくなること

しかし、近年開発された抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬は、これらの副作用がないか、あったとしても非常に軽くなっています。

また、腫れやかゆみが強くて我慢できない場合は、充分な強さのステロイド外用薬を併用するのがおすすめです。

かゆみを早期に抑えることでかきむしりを防ぎ、心理的なストレスも軽減できます。

かきむしってしまった場合は、抗生物質が配合されたステロイド外用薬を用いて、炎症と細菌感染の両方を抑えましょう。

| 寒冷刺激(*1)=「冷たい」や「ひんやり感」を感じる刺激 |

アレルギー性蕁麻疹で病院に行くべき目安

蕁麻疹は比較的よくみられる皮膚の病気です。

しかし、症状の程度は軽症なものから重症なものまで様々です。

蕁麻疹の中にはアレルギー以外の内科的疾患が関わっていることもあります。

以下のような場合は病院を受診しましょう。

- 原因がはっきり分からない

- 長時間続く

- 広い範囲に蕁麻疹が出現している

- かゆみや痛みが強い

蕁麻疹に加えて、まぶたや唇の腫れ、吐き気、息苦しさなどを伴っている場合は、

アナフィラキシーショックといった重篤な状態になってしまうこともあります。

このような場合には、直ちに病院を受診してください。

関連記事:救急外来や救急車を呼ぶ基準や命に関わる危険な症状について解説

病院での検査について

原因を調べる検査には、以下があります。

- 血液検査

- 皮膚検査

- 誘発検査

- 負荷検査

- 皮膚の一部を採取して検査する皮膚生検

血液検査では、IgE抗体検査によって原因となる物質に対する反応を調べます。

皮膚検査は、原因として疑われる物質を皮膚に注射する皮内テスト、

皮膚にその物質をのせて針で突くプリックテストなどがあります。

ただし、この方法で陽性であったとしてもそれらがすべて蕁麻疹の原因とは限らないです。

そのため、臨床症状やそれまでの経過などと併せて総合的に判断します。

物理的な刺激(*1)が原因となって起こる蕁麻疹では、それぞれ原因となる刺激を加えて実際に蕁麻疹が起こるかどうか確認する検査が行われることもあります。

薬のアレルギーが疑われる場合は、皮膚を用いた検査が必要です。

その他に、ごく少量の薬を実際に内服したり注射したりするなどして、蕁麻疹が現れるかどうかを確認することもあります。

| 物理的な刺激(*1)=圧迫や擦過、寒冷、温熱、日光など |

まとめ

今回は、アレルギー性蕁麻疹の原因や特徴、対処法などについて解説しました。

蕁麻疹は比較的よくみられる皮膚の症状ですが、長引かせない・繰り返さないためにも病院を受診しましょう。

また、息苦しさや吐き気などを伴う場合はすぐに病院を受診してください。

参考文献

・日本皮膚科学会 皮膚科Q&A