疼痛コントロールはどう行う?慢性痛に役立つ治療とケア方法

「痛みが続いてつらい」

「年齢のせいだから仕方ないと思っている」

「薬を飲んでいるけれど、思うように楽にならない」

このような長引く痛み(慢性痛)で悩んでいる方は、決して少なくありません。

疼痛(とうつう)コントロールとは、痛みをゼロにすることだけを目標にするのではなく、【生活をできるだけ普段通り送れるようにする】ための医療です。

この記事では医師の立場から、疼痛コントロールの重要性や薬による治療、自宅でできるケア方法について解説します。

疼痛コントロールの重要性

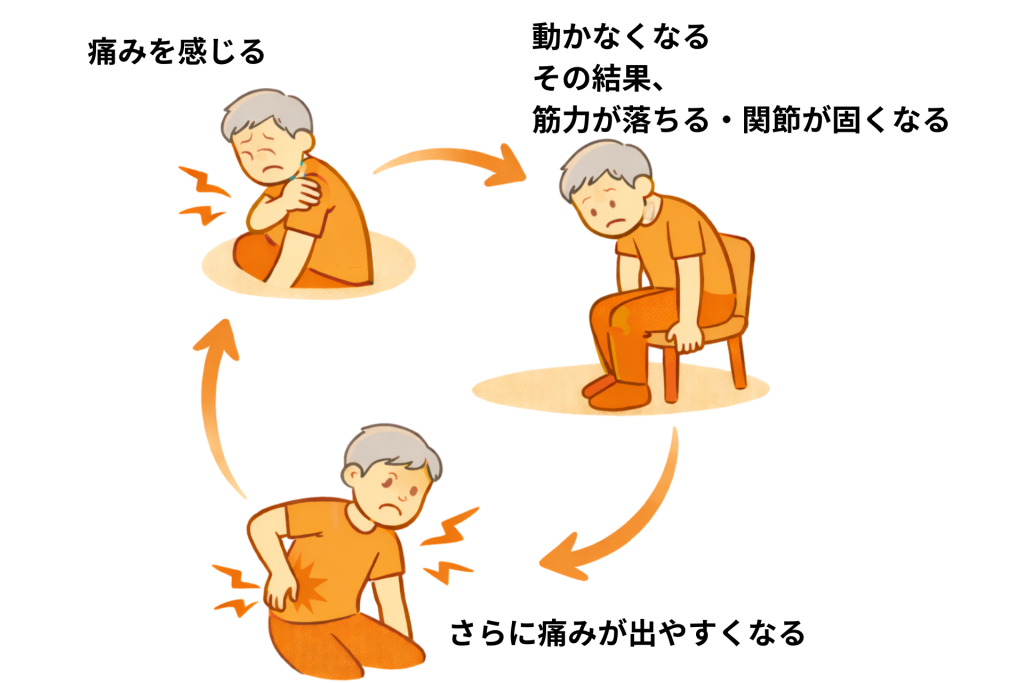

以下のような悪循環が起こると、人は自然と動かなくなります。

また、慢性痛は以下など、心や生活全体に影響します。

- 夜眠れない

- 食欲が落ちる

- 気持ちが沈む

- 外出や会話が減る

だからこそ疼痛コントロールは、「痛みの治療」+「生活の立て直し」として考えることが大切です。

薬物療法による疼痛コントロール

疼痛コントロールでは、薬物療法が治療の中心となります。

現在の医療では、強い薬を最初から使用したり、痛みを我慢し続けたりする対応は推奨されていません。

痛みは、強さや性質、年齢や生活状況によって適切な治療が変わります。

そのため、痛みの状態に応じて薬を段階的に使い分けることが基本になります。

薬を選ぶ際は、次のような点を総合的に判断します。

- 痛みの強さ

- 痛みの性質(炎症性か、神経障害性か)

- 年齢・持病・生活状況

薬物療法の目的は、痛みを我慢させることではありません。

日常生活に支障が出ない状態を維持することが、疼痛コントロールの目標です。

関連記事:緩和ケアとホスピスの違いとは?

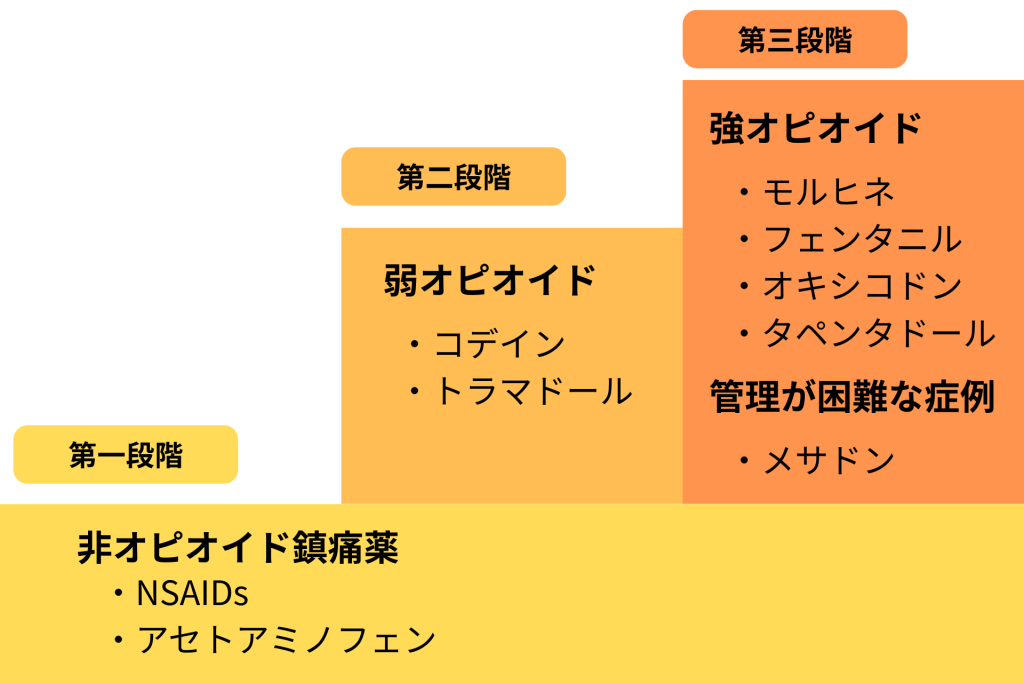

疼痛ラダー(WHO方式)とは?

疼痛ラダーとは、世界保健機関(WHO)が示した疼痛治療の基本的な枠組みです。

疼痛ラダーは痛みの変化に合わせて治療を見直すための指標として、階段の構造で整理されています。

軽い痛みには比較的負担の少ない薬を使用し、痛みが強くなる場合には治療内容を一段ずつ引き上げます。

第1段階:軽い痛み|非オピオイド鎮痛薬

第1段階では、日常生活に大きな支障が出ていない軽い痛みを対象に非オピオイド鎮痛薬を使用した治療を行います。

関節や筋肉の違和感、動作時に感じる初期の痛みなどに対し、炎症を抑えたり、痛みを和らげたりすることを目的とした疼痛治療です。

痛みが出たときだけ薬を使用する方法だけでなく、生活に支障が出る前に計画的に使用することで、症状の悪化を防げる場合もあります。

高齢者や持病のある場合には、胃や腎臓への影響を考慮し、薬の種類や用量を調整します。

主に使用される薬は以下の通りです。

- アセトアミノフェン

- NSAIDs(ロキソプロフェン、セレコキシブなど)

第2段階:中等度の痛み|弱オピオイド+非オピオイド

第2段階では、日常生活に支障が出始めている中等度の痛みを対象に、非オピオイド鎮痛薬に加えて弱オピオイドを併用した治療を行います。

第1段階の治療では十分な効果が得られない場合や痛みによって睡眠や日常動作が妨げられる場合が該当します。

弱オピオイドに対して不安を感じる患者も少なくありませんが、適切に使用すれば過度に恐れる必要はありません。

弱オピオイドは、痛みの感じ方を調整する作用があり、痛みの質が変化してきた場合に選択されます。

医師の管理下で用量を調整しながら使用することで、安全性を確保しつつ疼痛コントロールを行います。

便秘や吐き気、眠気などの副作用が出やすいため、副作用を軽減する薬を併用しながら治療を進めることが一般的です。

主に使用される薬は以下の通りです。

- トラマドール

- アセトアミノフェン

- NSAIDs

第3段階:強い痛み|強オピオイド+補助薬

第3段階では、強い痛みによって日常生活が成り立たない場合を対象に、強オピオイドを中心に、必要に応じて補助薬を併用した治療を行います。

がん性疼痛や他の治療では十分な効果が得られない慢性の強い痛みが該当します。

強オピオイドに対する依存を心配する声も少なくありません。

一方で、痛みを放置することによる影響の方が問題になる場合もあります。

そのため、 少量から開始し、効果や副作用を確認しながら段階的に調整します。

強オピオイドは痛みを強力に抑える作用があり、適切な管理のもとで使用することで生活の質の改善が期待できる治療です。

主に使用される薬は以下の通りです。

- モルヒネ

- オキシコドン

- フェンタニル貼付剤 など

疼痛ラダーは一方向ではない

疼痛ラダーは、上に進むだけの仕組みではありません。

痛みの状態が変われば、治療内容を見直すことが前提です。

治療によって痛みが軽減した場合、使用する薬の段階を下げる選択も行われます。

状態の変化に合わせて、薬の量を減らしたり、別の薬へ切り替えたりする調整をします。

関連記事:末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?

薬物療法による疼痛コントロール

疼痛コントロールでは、痛みの強さだけでなく、痛みの種類を見極めることが重要です。

炎症や組織の損傷による痛みは、動かしたときに強くなったり、押すと痛んだりする特徴があります。

このタイプの痛みには、炎症を抑える作用を持つ薬であるNSAIDs・アセトアミノフェンが中心となります。

一方、神経が関係する痛みは、ビリビリする、電気が走るように感じるなどの症状がみられます。

一般的な痛み止めでは十分な効果が得られにくい場合があり、補助薬(鎮痛補助薬)など別の薬を組み合わせて対応します。

痛みの性質に合わない薬を使い続けると、効果を実感しにくくなるため、症状の特徴を整理したうえで薬を選択することが欠かせません。

鎮痛補助薬(アジュバント鎮痛薬)

鎮痛補助薬は、通常の痛み止めだけでは十分な効果が得られない場合に、治療を補助する目的で使用される薬です。

神経が関係する痛みでは、一般的な鎮痛薬のみで対応するのが難しいことも多いため、鎮痛補助薬を併用します。

代表的な鎮痛補助薬には、神経障害性疼痛の治療薬や抗うつ薬があります。

神経障害性疼痛治療薬であるプレガバリンやミロガバリンは、神経の過剰な興奮を抑える作用を持ち、ビリビリする痛みや電気が走るような痛みに用いられる薬です。

一方、デュロキセチンやアミトリプチリンなどの抗うつ薬は、痛みの伝達を調整する作用を利用し、慢性的な痛みの緩和を目的として使用されます。

鎮痛補助薬は、効果が現れるまでに数日から数週間を要する場合もあるため、経過を確認しながら使用します。

副作用の出方には個人差がありますが、 眠気やふらつきなどが現れることがあるため注意が必要です。

副作用が現れたときは医師へ相談し、状態に応じて、用量や薬剤の調整を行いましょう。

貼り薬・外用薬の役割

貼り薬や外用薬は、痛みの部位がはっきりしている場合に用いられる治療手段です。

内服薬とは異なり、作用する範囲が比較的限定されます。

貼り薬や外用薬は、皮膚から有効成分を浸透させ、痛む部位へ直接作用させる目的で用いられます。

そのため、炎症や痛みが局所に集中している状況では、外用薬が選択されることも少なくありません。

内服薬に比べて全身への影響が少ないため、副作用のリスクを抑えたい場合の選択肢となります。

高齢者や、内服薬の使用に注意が必要なケースでも取り入れやすい治療法です。

一方で、貼り薬や外用薬のみでは十分な疼痛コントロールが得られない場合もあります。

貼り薬や外用薬は、痛みを管理するための補助的な手段のため、内服薬や他の治療と組み合わせて使用されます。

薬物療法で大切な3つの考え方

疼痛コントロールにおいて、薬物療法は痛みを和らげるための重要な手段です。

ただし、薬を使うこと自体が目的になるわけではありません。

まず大切なのは、痛みを我慢し続けないことです。

痛みを放置すると、脳が痛みを記憶し、慢性化しやすくなる傾向があります。

次に、薬が効かないと感じた場合でも、すぐに治療が失敗だと判断する必要はありません。

痛みの種類に対して薬が合っていない、用量が適切でない、薬の組み合わせを見直す必要があるなど、調整の余地が残されていることもあります。

また、副作用が出た場合は、無理に我慢しないことが重要です。

眠気や便秘、ふらつきといった症状は、治療内容を調整するためのサインになります。

気になる変化があれば、早めに医師へ相談してください。

症状や生活状況を踏まえながら、薬の種類や量を調整し、治療を続けていきます。

非薬物療法による疼痛コントロール

疼痛コントロールでは、薬物療法だけでなく、日常生活の中で行うケアも重要です。

自宅で無理なく続けられる非薬物療法を取り入れることで、痛みの軽減や悪化の予防につながることがあります。

温める(温罨法)

温めるケアは、筋肉のこわばりを和らげ、血流を促す目的で行われます。

腰や肩、関節の痛みなど、動かすとつらさを感じる症状に対して有効な場合があります。

ただし、長時間の使用や高温での加温は低温やけどの原因になります。

一回あたり10〜15分程度を目安に、心地よいと感じる温度で行ってください。

軽い運動・ストレッチ

痛みがある場合でも、体をまったく動かさない状態が続くと、筋力の低下や関節のこわばりにつながりやすくなります。

そのため、痛みが出ない範囲で行える軽い運動やストレッチを取り入れることが大切です。

おすすめできる運動・ストレッチは以下の通りです。

椅子に座ったまま行う太もも裏ストレッチ

椅子に座ったまま片脚を前に伸ばし、上体を軽く前に倒すストレッチは、太もも裏の筋肉を無理なく伸ばす方法です。

10〜20秒ほど姿勢を保ち、左右それぞれ2〜3回を目安に行います。

強い痛みを感じる場合は中止し、痛みの出ない範囲で調整してください。

肩甲骨をゆっくり動かす肩回し体操

この体操は、肩甲骨まわりの筋肉をやさしく動かし、肩や首のこわばりを和らげることを目的とした運動です。

肩甲骨の動きが悪くなると、肩こりや首の痛みが強くなりやすく、腕を動かす際にも負担がかかります。

椅子に座った状態で背筋を軽く伸ばし、両肩をすくめるように持ち上げたあと、力を抜いてストンと下ろします。

その動きを繰り返しながら、肩を前から後ろへ円を描くようにゆっくり回してください。

前回し・後ろ回しをそれぞれ5回程度行い、全体で1〜2セットを目安にします。

朝起きたあとや、長時間同じ姿勢が続いたあと、入浴後など体が温まっているタイミングに行うと取り入れやすくなります。

反動をつけず、呼吸を止めないことを意識し、痛みを感じない範囲で行ってください。

壁を使ったふくらはぎストレッチ

このストレッチは、ふくらはぎの筋肉をゆるめ、歩行時や立ち上がり動作の負担を軽くすることを目的としたものです。

壁の前に立ち、両手を壁につけて体を支えます。

片脚を後ろに引き、かかとを床につけたまま、前脚の膝をゆっくり曲げていく姿勢を取ります。

後ろ脚のふくらはぎが心地よく伸びている感覚を意識して行いましょう。

この時、強く伸ばしすぎないよう注意してください。

姿勢を保つ時間は10〜20秒程度が目安に左右それぞれ2〜3回行います。

歩行時にふくらはぎの張りやだるさを感じやすい方や、長時間立つことが多い方でも取り入れやすいストレッチです。

入浴後など体が温まっているタイミングに行うと、無理なく続けやすくなります。

睡眠と生活リズム

睡眠の質は、痛みの感じ方と深く関係しています。

起床時間をできるだけ一定に保つことで、体内リズムが整いやすくなります。

また、就寝前のスマートフォン操作を控えるなど、眠りに入りやすい環境を整えることも重要です。

睡眠の質が向上すると、痛みに対する感受性が和らぐことがあります。

リラクゼーション・心のケア

慢性的な痛みは、決して気のせいではありません。

ただし、不安や緊張が強い状態では、痛みをより強く感じやすくなる傾向があります。

深呼吸を意識したり、安心できる時間をつくったりすることも、疼痛コントロールの一部です。

心身をリラックスさせる習慣を取り入れることで、痛みと向き合いやすくなります。

在宅医療でできる疼痛コントロール

「痛みがつらいものの、通院そのものが大きな負担になっている」

「薬の調整が必要でも、何度も病院へ行くのは難しい」

このような状況にある方にとって、在宅医療は有効な選択肢の一つです。

在宅医療では、医師や看護師が自宅を訪問し、生活環境を踏まえたうえで痛みの状態を評価します。

その結果をもとに、薬の種類や量を細かく調整し、便秘や眠気といった副作用への対応も含めて継続的な管理を行います。

また、訪問看護師やケアマネージャーと連携しながら、医療と介護の両面から支援を行う点も在宅医療の特徴です。

複数の職種が関わることで、患者さん本人だけでなく、ご家族の負担軽減にもつながります。

関連記事:訪問診療とは?診療の内容や受診すべき人の特徴などについて解説

疼痛の受診の目安

痛みの多くは経過を見ながら対応できることもありますが、なかには早急な対応が必要となるケースもあります。

ここでは、すぐに相談や受診を検討すべき痛みと、早めの相談が望ましい痛みに分けて整理します。

すぐに相談・受診が必要な痛み

次のような症状がみられる場合は、自己判断せず、速やかに医療機関へ相談してください。

状況によっては救急受診が必要となることもあります。

- 今までに経験したことのない強い痛み

- 安静にしていても改善しない痛み

- 発熱や意識の変化、手足のしびれを伴う痛み

- 胸や背中に起こる激しい痛み

- 転倒や事故のあとに悪化していく痛み

これらの症状では、重い病気や緊急性の高い状態が隠れている可能性があります。

早めに相談したほうがよい痛み

命に関わる緊急性は低くても、我慢を続けることで生活の質が大きく低下する痛みもあります。

次のような状態が続いている場合は、早めに医師へ相談することが望ましいです。

- 数週間以上続いている痛み

- 夜眠れないほどの痛み

- これまで効いていた薬が効きにくくなってきた

- 薬の副作用がつらく、継続が難しい状態

- 痛みに対する不安が強く、日常生活に影響している場合

痛みは我慢を重ねるほど慢性化しやすく、治療の調整に時間がかかることもあります。

受診の判断に迷う場合でも、早めに専門家へ相談することが重要です。

関連記事:高齢者における慢性疼痛とは?痛みの特徴や治療について解説

疼痛に関するよくある質問

Q. 痛み止めは毎日飲んでも大丈夫?

A. 痛みの種類や強さ、体の状態によって適切な使い方は異なります。

自己判断で続けるのではなく、効果や副作用を確認しながら、医師と相談して調整することが大切です。

Q. 我慢した方が体に良い?

A. 痛みを我慢し続けることで、かえって痛みが慢性化しやすくなる場合があります。

生活に支障が出ている場合は、早めに医師へ相談しましょう。

Q. 在宅医療は重症の人だけ?

A. 在宅医療は、必ずしも重症の方だけを対象としたものではありません。

通院そのものが負担になっている方や、痛みの調整を継続的に行う必要がある方も利用できます。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

痛みを抱えたままの在宅療養に、つらさや不安を感じていませんか。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、緩和ケアの資格を持つ医師が、慢性痛やがん性疼痛、神経痛などの疼痛コントロールを大切にした在宅医療を行っています。

通院が難しい場合でも、ご自宅で診療を受けることができます。

痛みの状態や日々の生活をふまえながら、薬の調整や副作用への対応を含めて、無理のない形でサポートします。

たとえば、次のようなお悩みがある方はご相談ください。

- 通院が負担になってきた

- 夜間の痛みで眠れないことがある

- 今の薬が合っているのか不安がある

まとめ

痛みは我慢するものだと考えてしまいがちですが、無理を重ねることで生活の負担が大きくなることもあります。

通院や治療の方法は一つではなく、生活に合わせた選択肢を取ることも可能です。

「このままでいいのか」と迷ったときは、早めに専門家へ相談することが、負担を減らすきっかけになります。

自分に合った形で、無理のない疼痛コントロールを考えていくことが大切です。

褥瘡はどこにできやすい?好発部位と在宅でできるケア方法

褥瘡(じょくそう/床ずれ)は、高齢者・寝たきりの方・介護が必要な方に非常に多い進行性の皮膚疾患です。

介護の現場では、

- 「赤いだけだから大丈夫だと思った」

- 「傷になってから気づいた」

という声をよく耳にします。

しかし褥瘡は、【皮膚の表面ではなく“内側(皮下組織・筋肉)から壊れていく病気】です。

見た目以上に深刻な状態が隠れていることも多く、早期の医療介入が予後を大きく左右します。

この記事では、医師の立場から、「なぜできるのか」「どこにできやすいのか」「家庭で何をすべきか」「いつ医療につなぐべきか」を、医学的根拠に基づいて解説します。

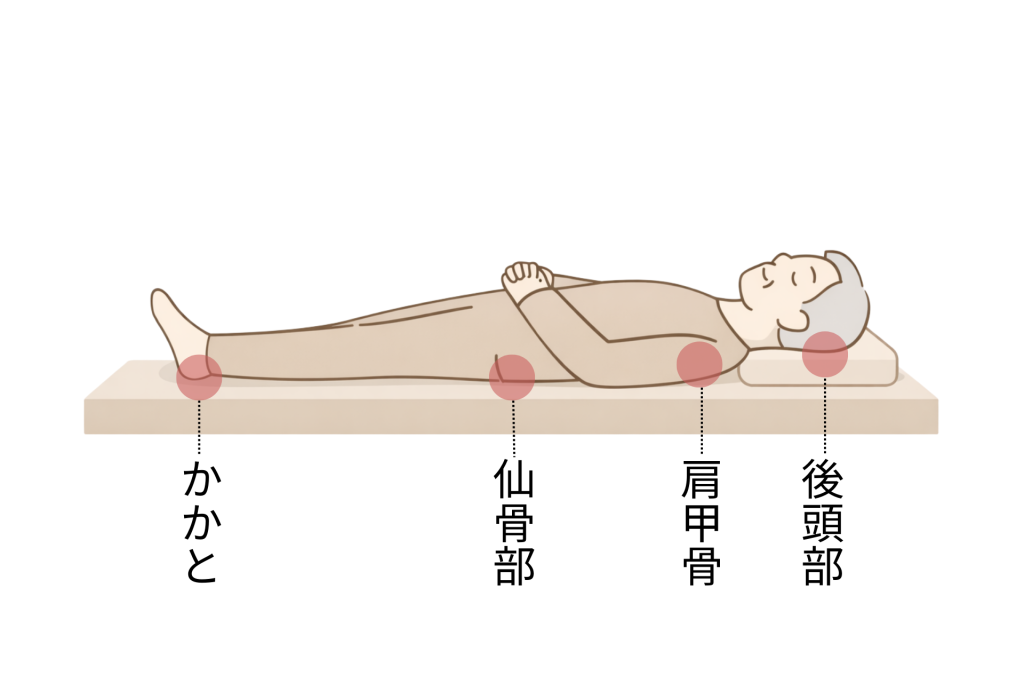

褥瘡ができやすい部位(好発部位)

褥瘡は、骨が皮膚のすぐ下にあり、体重や圧力が一点に集中しやすい部位に発生します。

仰向け(背臥位)で多い部位

- 後頭部:高齢者は皮下脂肪が薄く注意

- 肩甲骨:ベッドとの接触が持続しやすい

- 仙骨部(お尻の上):在宅褥瘡で最も多い

- 踵(かかと):接地面が小さく圧が集中

仙骨部と踵は、毎日必ずチェックしてください。

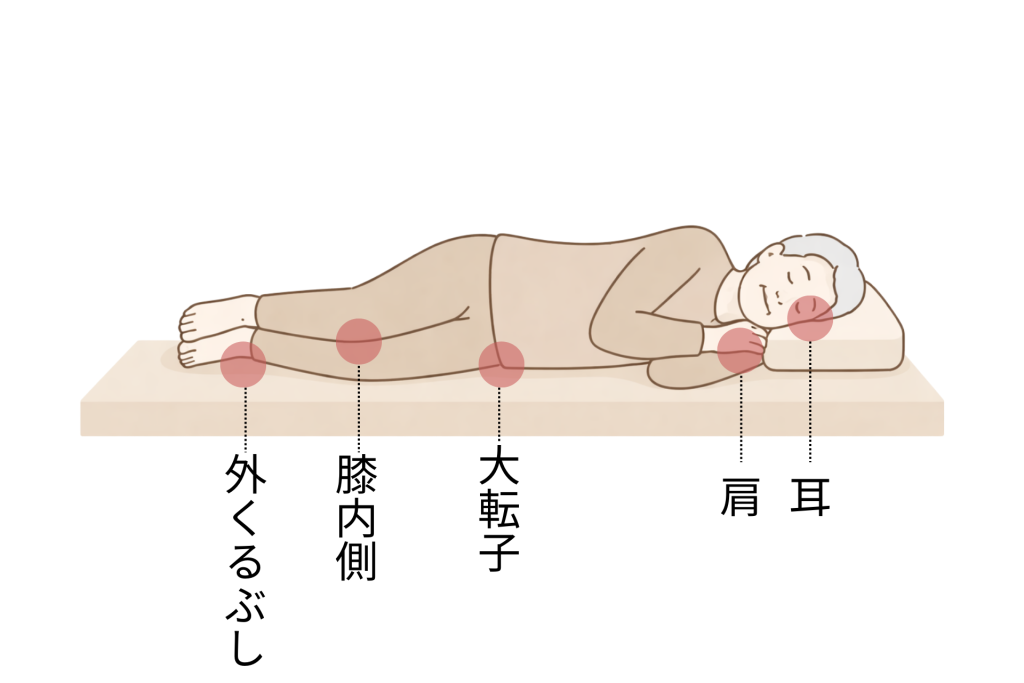

横向き(側臥位)で多い部位

- 耳(枕との接触)

- 肩

- 大転子(太ももの付け根外側)

- 膝の内側

- 外くるぶし

横向きは楽に見えますが、体重が一点に集中し、深部組織損傷(DTI)を起こしやすい姿勢です。

座位(車椅子・椅子)で多い部位

- 坐骨(お尻の下)

- 尾骨

- 背中(長時間もたれた場合)

「座れている=安全」ではありません。

車椅子利用者の褥瘡は発見が遅れ、重症化しやすい傾向があります。

関連記事:緩和ケアと言われたら平均余命はどれくらい?対象はどんな人?

褥瘡ができる原因

褥瘡は、局所の皮膚トラブルではなく全身状態を反映する疾患です。

圧力が長時間かかる

一定時間同じ姿勢が続くと、皮膚と骨の間の毛細血管が圧迫されます。

一般的に2時間前後が目安とされますが、状態によってはより短時間でも血流障害が起こるため、長時間同じ姿勢で過ごすのは注意が必要です。

摩擦・ずれ(シアー力)

ベッド上でずり下がったり、体位変換時に引きずるなど摩擦やずれが加わることで褥瘡が出来やすくなります。

表面は軽く見えても内部は重症ということがあるため注意が必要です。

湿気・汗・失禁

おむつや汗、尿・便失禁などによる蒸れから褥瘡が生じることがあります。

局部の湿潤状態が長時間続くことで、皮膚バリアが低下し、少しの圧でも褥瘡が発生します。

血流低下・全身状態の悪化

血流の低下することで、皮膚や組織に十分な栄養を届けることが出来ず褥瘡が出来やすくなります。

脱水や低血圧、心不全、糖尿病、動脈硬化はどれも血流低下につながります。

栄養状態の低下

特に重要なのがたんぱく質を中心とした栄養不足です。

食事量の低下や体重減少がみられる場合、皮膚や筋肉の修復に必要な栄養が不足することで傷が治りにくくなります。

また、栄養状態の指標の一つであるアルブミン値が低い場合も、褥瘡の傷が治りにくくなります。

関連記事:心不全について!もしものために知っておきたい心不全の種類や症状、治療について

関連記事:糖尿病の症状|低血糖・高血糖の違いは?三大合併症についても

褥瘡のステージ分類

褥瘡は、皮膚や組織の損傷の深さによってステージⅠ〜Ⅳに分類されます。

ステージが進むほど損傷は深くなり、治療や管理も難しくなります。

| 分類 | 皮膚の状態 | 特徴 |

| ステージⅠ | 発赤がみられる | 赤みや熱感などの初期サイン |

| ステージⅡ | 表皮から真皮の浅い部分が損傷 | 水疱や浅い潰瘍 |

| ステージⅢ | 皮下組織まで損傷 | 脂肪層が見える深い潰瘍 |

| ステージⅣ | 骨や筋肉まで損傷 | 深い潰瘍や壊死 |

一方で、上記ステージ分類だけでは判断できないケースとしてDTIがあります。

DTI(深部組織損傷)

DTI(深部組織損傷)は、皮膚表面の変化が軽度(赤みがある、熱を持っているなど)に見えても、内部の筋肉や脂肪組織が損傷している状態です。

数日で一気に悪化することもあるため、早期診断が不可欠です。

見た目だけで褥瘡の重症度を判断せず、医師の診断を受けましょう。

褥瘡を予防する方法

体圧分散

褥瘡予防で最も大切なのは、同じ部位に圧がかかり続けないよう体位を変えることです。

2時間前後を目安に体位を変えることが推奨されます。

エアマットレスやクッションなどを使用することで、体にかかる圧を分散しやすくなります。

「当たらない」「押さない」「浮かせる」を基本として体圧を分散させましょう。

清潔保持+保湿

皮膚を清潔に保つことも褥瘡予防では重要です。

汗をかいたときや失禁があった場合、できるだけ早く対応し、皮膚が湿った状態が長時間続かないようにします。

皮膚を清潔にした後は保湿剤を使用し皮膚のバリア機能を保つようにしましょう。

ただし、洗いすぎは皮膚バリアを低下させる、かえってトラブルの原因となるため注意が必要です。

栄養管理

栄養不足は褥瘡ができやすくなる要因のひとつです。

食事量の低下や体重減少が見られる場合、早めに医師や管理栄養士へ相談しましょう。

必要に応じて栄養補助食品を取り入れることもあります。

毎日の観察

褥瘡ができていないか、また悪化していないかを確認するため、日々の観察も欠かせません。

昨日と比べ違和感がないかを意識し、わずかでも変化に気づいた時点で対処することが重症化の予防につながります。

褥瘡の受診目安

以下のような症状が見られる場合、早めに医師に相談しましょう。

- 赤みが2日以上続く

- 押しても白くならない

- 熱感・硬さがある

- 水疱・皮むけが出てきた

- 黒っぽい・紫色に変化

- におい、膿、発熱を伴う

判断に迷った場合も医師に相談してください。

褥瘡ができてしまったときの在宅ケア

褥瘡が出来てしまった場合、自己判断による対応は悪化の原因になることがあります。

特に以下などの対応は絶対に避けてください。

- 市販消毒薬の多用

- ガーゼで乾燥

- 「様子を見る」

褥瘡は、放置すると壊死 → 感染 → 敗血症 → 命の危険へ進行する可能性があるため、軽く考えないことが重要です。

褥瘡が疑われる場合、できるだけ早い段階で医師に相談しましょう。

医師に相談することで褥瘡の程度に応じた適切な被覆材を使用して傷の保護・管理ができます。

傷そのものの処置だけでなく、体圧分散方法や栄養状態の改善、湿気や摩擦による対応など予防方法をについてアドバイスも可能です。

関連記事:訪問診療とは?診療の内容や受診すべき人の特徴などについて解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では、在宅診療による褥瘡の評価・診断が可能です。

訪問看護と連携して適切な処置、栄養・全身状態を含めた包括管理を行っています。

ご家族様、介護者様への具体的な褥瘡ケアの指導も行っていますので、お困り事があればお気軽にご相談ください。

まとめ

褥瘡は予防できる疾患です。

気を付けていても褥瘡が出来てしまった場合、早期の医療介入で重症化を予防することができます。

皮膚の赤みや違和感が続いている場合は、医療機関に相談しましょう。

迅速な対応が患者様本人とご家族を守る最善の選択です。

参考文献

疲れやすいのはがんのサイン?受診の目安となる症状と考えられる病気

「以前より疲れやすくなった」

「寝てもだるさが残る」

「年齢のせい?それとも病気?」

このような悩みから、「疲れやすい がん」と検索される方も少なくないでしょう。

結論からお伝えすると、疲れやすい=がんとは言い切れません。

ただし、疲れの背景に病気が隠れていることもあるため、「どんな疲れが心配なのか」「どこまで様子を見てよいのか」を知ることが大切です。

本記事では、疲れやすい場合に注意すべき症状や受診の目安、考えられる病気をわかりやすく解説します。

疲れやすい=がんとは限らない

疲れやすさは、医学的には非常にありふれた症状です。

がんは「数ある原因のひとつ」に過ぎず「疲れやすい=がん」とは言い切れません。

では、がんで疲れやすくなるのはなぜでしょうか?

癌がある場合、体のなかで次のような変化が起こっています。

- 軽い炎症が続く

癌細胞がると、体が対抗しようとして炎症を起こす物質(サイトカイン)を出します。

この影響で、だるさややる気の低下、寝ても疲れが取れないといった症状が現れます。 - 栄養や体力が消耗される

がんが進行すると、食欲が落ちる、筋肉が減る、エネルギー消費が増加するといった状態になり疲れやすくなります。

ただし、これらの症状はある程度がんが進行した段階で起こることが多く、疲れだけが最初に現れるというケースは稀です。

疲れやすさの他にこんな症状があれば受診を検討

がんでは、疲れやすさ+以下のような症状が現れることがあります。

| 症状 | 特徴 |

| 理由のない体重減少 | 食事量が変わらないのに体重が減る 数週間~数か月で体重が一気に落ちてきた |

| 息切れ・めまい・動悸 | 階段昇降や家事で息が切れる 立ちくらみが多い |

| 血便・黒い便・便通の変化 | 赤い血が混じった便が出る 便が黒っぽい 便秘と下痢を繰り返す |

| しこり・飲み込みにくさ | しこりに痛みがない 症状が2~3週間以上続く |

受診の目安

以下に当てはまる場合は、受診してください。

- 疲れが2週間以上続く

- 休んでも疲れが改善しない

- 日常生活に支障がある

- 「何かおかしい」と感じる

「不安だから」というだけでも十分受診の理由になります。

気にしすぎかな?と思わずおかしいと感じたらまずは医療機関に相談してください。

がん以外で疲れやすくなる主な病気

生活習慣による疲労

生活習慣による疲労は睡眠時間が短い、夜更かし、運動不足などで起こります。

検査では異常がなくても、体が上手く休息を取れずに疲れやすい状態です。

貧血

貧血は特に女性に多く、疲れ以外にも息切れやめまいを引き起こす原因です。

血液検査ですぐに調べることができ、治療も行えます。

甲状腺の病気

甲状腺の病気では体のエネルギー調整が乱れることで疲れやすさや体重変動を招きます。

見逃されやすい病気ですが、血液検査で確認することができます。

ストレス・自律神経の乱れ

ストレスや自律神経の乱れは寝ても疲れが取れないといった症状を引き起こします。

特に朝につらく感じるため、ストレス管理と生活習慣を整えることで改善しやすくなります。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では、疲れやすいと感じる方へ問診・診察による生活習慣の確認、血液検査が可能です。

患者様の不安を取り除けるよう一つずつ整理して説明をしています。

必要に応じて専門医への紹介もおこなっていますので、不安なことやどこに相談したらいいかわからない。といった場合に最初の相談先としてご利用ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

疲れやすいからといってがんとは言い切れません。

多くは生活習慣や貧血といった原因で疲れやすさを感じている方がほとんどです。

しかし、中にはがんや他の病気が隠れていることもあるため、不安を感じている方はまずは医療機関を受診してください。

参考文献

Bower JE. Cancer-Related Fatigue. Nat Rev Clin Oncol. 2014

Evans WJ et al. Cachexia definition. Clin Nutr. 2008

Curt GA et al. Fatigue in cancer. Semin Hematol. 2000

インフルエンザ後に体力が低下する人・しない人の違いは?悪化させるNG行動と回復のポイント

インフルエンザは「高熱が下がれば終わり」と思われがちですが、実際の診療現場では回復期の不調を訴える方が非常に多いのが現状です。

これは珍しいことではなく、インフルエンザ後の生理的な回復過程といえます。

本記事では医師の視点から、インフルエンザ後になぜ体力が落ちるのか、悪化させる行為、回復させる対処法などを詳しく解説します。

インフルエンザ後に体力が低下したと感じる原因

① 免疫反応の「後片付け」にエネルギーが使われる

インフルエンザウイルスが体内から排除された後も、以下といった作業が体内で続いています。

- 炎症反応の収束

- 免疫細胞の再構築

- 傷んだ組織の修復

これには多くのエネルギーが必要で、解熱後もしばらくは「省エネモード」になりやすく、疲れやすさとして自覚されます。

② 数日〜1週間の安静でも起こる筋力低下(廃用)

医学的に重要なのが廃用性筋萎縮です。

ベッドで過ごす期間が数日でも、特に下肢筋(太もも)や体幹筋は確実に低下します。

その結果、「体力が落ちた感覚」が出現します。

これは病気が治っていないのではなく、筋肉が落ちた結果であることが多いのです。

③ 食事量低下による回復材料不足

発症中は食欲不振が続きやすく、たんぱく質やカロリー、ビタミン・ミネラルが不足しがちです。

体は「材料が足りない状態」では回復できず、体力低下が長引きます。

関連記事:インフルエンザの後遺症はある?症状が続く理由と受診の目安を解説

インフルエンザ後に体力回復が早い人・遅い人の違い(医師の臨床視点)

診療を通して感じる、回復スピードの違いを整理すると以下の通りです。

| 項目 | 回復が早い人 | 回復が遅い人 |

| 発症前の状態 | 運動習慣があり筋肉量がある | もともと運動習慣がなく筋肉量が少ない |

| 回復期の食事(罹患後) | 早期に通常食へ戻す | 食事量が戻らない |

| 睡眠 | 規則正しい睡眠がとれている | 夜更かし・昼夜逆転といった不規則な生活 |

| 活動量 | 少しずつ段階的に活動量を増やす | 急に動く/動かない(安静にしすぎ) |

| 行動の傾向 | 「無理しない」を継続 | 極端になりやすい |

発症前の体力+回復期の過ごし方が、体力低下の長さを大きく左右します。

インフルエンザ後の体力低下を悪化させる行動

いきなり普段通りの活動に戻す

解熱はスタート地点であり、体内ではまだ回復が続いています。

無理をすると、倦怠感が数週間続く原因になります。

安静にしすぎる

「また悪化したら怖い」と動かない状態が続くと、筋力低下が進行し、かえって回復が遅れます。

栄養ドリンク・サプリのみで済ませる

一時的な覚醒感はあっても、筋肉・免疫の回復には不十分です。

関連記事:免疫力を高める方法や食べ物について|低下してしまう原因も解説

インフルエンザ後の体力を回復させるための対処

活動量は段階的に

- 室内歩行

- 近所の散歩

- 通常の家事・仕事

と数日〜1週間単位で徐々に増やすのが理想です。

たんぱく質を意識した食事

目安として毎食手のひら1枚分のたんぱく質(卵・魚・肉・豆腐など)を摂るようにしましょう。

睡眠を最優先に

回復期は「早く寝る」が最大の治療です。

規則正しい睡眠を心がけ、しっかりと体を休めましょう。

軽い運動で回復を早める

ストレッチや体操など、息が上がらない運動は回復を促します。

ご自身の無理のない範囲での運動を少しづつ取り入れるようにしてください。

インフルエンザ後の疲れやすさが長引くときの受診目安

次の場合は内科受診をおすすめします。

- 倦怠感が2〜3週間以上続く

- 動悸・息切れ・胸苦しさを伴う

- 発熱が再燃する

- 日常生活に明らかな支障がある

他疾患(貧血、心疾患、二次感染など)の除外が必要です。

関連記事:インフルエンザ予防接種の副作用が出やすい人の特徴とは|大人は腫れがひどい?

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでの診療について

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、千葉市を中心に、インフルエンザ後の体調不良に対して診療を行っています。

症状に応じて血液検査を行い栄養状態や炎症反応などを評価、適切な薬の処方を行っています。

高度な治療が必要な場合は専門の医療機関に紹介も可能です。

また、通院が難しい方は在宅診療を行っています。

「もう少し様子を見るべきか」「受診した方がよいのか迷う」

その段階でのご相談も問題ありません。お気軽にお問い合わせください。

まとめ

インフルエンザ後の体力の低下は珍しいものではありません。

普段から規則正しい生活や適度な運動を行っておくことでインフルエンザの体力低下を予防することができます。

インフルエンザ罹患後、体力の低下を感じた場合、無理せず少しずつ体を動かしながら日常生活を取り戻していきましょう。

不安な症状があれば医療機関で相談してください。

参考文献(医学論文)

- Taubenberger JK, Morens DM. The pathology of influenza virus infections. Annu Rev Pathol. 2008.

- Iwasaki A, Pillai PS. Innate immunity to influenza virus infection. Nat Rev Immunol. 2014.

- Kortebein P, et al. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle. JAMA. 2007.

- Dirks ML, et al. Skeletal muscle disuse atrophy. J Nutr. 2014.

- Walsh NP, et al. Immune function and exercise. Exerc Immunol Rev. 2011.

インフルエンザの後遺症はある?症状が続く理由と受診の目安を解説

インフルエンザは高熱・頭痛・咽頭痛・関節痛など強い症状が出る感染症ですが、解熱後もしばらく体調不良が続くことがあります。

体調不良が続くことで、「インフルエンザの後遺症なの?」「いつまで様子を見ていいの?」と不安になる方は少なくありません。

この記事では、インフルエンザ後遺症の有無、症状が続く理由、受診の目安について、内科医の立場からわかりやすく解説します。

インフルエンザの後遺症とは?

インフルエンザに後遺症は残る?

結論から言うと、インフルエンザは基本的に後遺症を残す病気ではありません。

しかし実際には、回復後もしばらく以下のような症状が続くことがあります。

- 倦怠感が抜けない

- 咳や微熱が続く

- 体力が戻らない

これらは医学的には「後遺症」というより、感染によるダメージから体が完全に回復していない状態と考えられます。

なぜインフルエンザ後に症状が続くのか

症状が長引く主な理由は次の4つです。

① 強い炎症の名残

インフルエンザは全身に強い炎症反応を起こします。

ウイルスが体内から排除された後も、炎症の影響がしばらく残ることで、だるさや微熱が続くことがあります。

② 体力・免疫力の低下

高熱や食欲低下により体力が消耗し、回復に時間がかかる状態になります。

特に高齢者や小児に目立ちます。

③ 気道や神経への一時的な影響

気管・気管支の粘膜や神経が刺激を受けることで、以下などの症状が残ることがあります。

- 咳が止まらない

- 頭痛や集中力低下

- 朝起きるのがつらい

④ 二次感染の併発

インフルエンザ後は免疫が低下しているため、気管支炎や肺炎などの二次感染を起こしやすくなります。

これが「後遺症が治らない」と感じる原因になることもあります。

インフルエンザ後遺症はいつまで続く?

目安としては以下の通りです。

| 症状 | 症状が続く期間(目安) |

| 軽い倦怠感・咳 | 1~2週間程度 |

| 強い症状が残る場合 | 3~4週間以上続くこともある |

重要なのは、少しずつでも改善しているかどうかです。

全く良くならない、または悪化する場合は医療機関への受診が必要です。

後遺症が出やすい人の特徴

後遺症が出やすい人の特徴として以下などの人が挙げられます。

- 高齢者

- 小児

- 妊娠中の方

- 基礎疾患(喘息・心疾患・糖尿病など)がある方

- 解熱後すぐに仕事や運動を再開した方

当てはまる方は、回復に時間がかかりやすい傾向があります。

関連記事:倦怠感・だるさが続くのは新型コロナ?後遺症や治療方法などを解説

関連記事:インフルエンザの予防は必要?日常でできる予防方法とおすすめの食品を解説

インフルエンザ後遺症に多い症状

インフルエンザの後遺症に多い症状として以下などがあげられます。

| 項目 | 症状 | 特徴 |

| 全身症状 | ・微熱が続く ・強い倦怠感 ・疲れやすい ・寝ても回復しない | 最も多くみられる 「治ったはずなのにだるい」と感じる原因になる |

| 呼吸器症状 | ・2週間以上続く咳 ・痰が絡む ・息切れ/胸の違和感 | 咳が長引く場合、気管支炎や肺炎の可能性がある |

| 神経症状 | ・頭痛 ・めまい ・ぼーっとする ・集中力低下 | 仕事や勉強など日常生活に影響しやすい |

| 消化器症状 | ・食欲不振 ・吐き気 ・下痢 | 薬の影響や自律神経の乱れが関係することがある |

インフルエンザ後遺症の受診の目安

こんな症状があれば受診を

次のような場合は、医療機関の受診をおすすめします。

- 症状が2週間以上続いている

- 一度良くなった症状が再び悪化した

- 咳・息切れ・胸痛がある

- 微熱が続く、再び発熱した

- 倦怠感が強く日常生活がつらい

基本的に内科を受診するようにしましょう。

ただし、咳や息切れが主な症状として表れている場合は、呼吸器内科。

お子様の場合は、小児科を受診してください。

診療科目に迷った場合は、内科受診で問題ありません。

インフルエンザ後遺症の対処法

病院で行う治療

インフルエンザの後遺症がある場合、病院では症状に合わせて以下などの処置を行います。

症状に応じて適切な薬の処方や処置が必要になるため、自己判断での薬の服用はやめておきましょう。

- 咳止め・去痰薬

- 気道を広げる薬

- 炎症を抑える治療

- 二次感染が疑われる場合の検査・治療

自宅でできる対処法

病院へ行くほどではないけれど、インフルエンザ罹患後に体調不良を感じた場合、以下などを試しましょう。

- 無理をせず休養を優先する

- 睡眠を十分にとる

- 水分・栄養補給を意識する

- 室内を加湿する

- 回復期の飲酒や激しい運動は控える

「もう治った」と思って無理をすると、回復が遅れる原因になるため無理せず体を休めましょう。

症状が長引く場合や日常生活への影響がある場合には医療機関を受診してください。

関連記事:インフルエンザワクチンの効果とは?持続期間や副反応を徹底解説

子どものインフルエンザ後遺症で注意するポイント

子どもは症状をうまく伝えられないため、周囲の観察が重要です。

特に注意したいサイン

- 元気が戻らない

- 食事・水分摂取が少ない

- 夜間の咳が続く

- 反応が鈍い、ぼーっとしている

少しでも不安があれば、早めに小児科へ相談しましょう。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では、インフルエンザ後に症状が続く方に対し、丁寧な問診と診察を行い、症状に応じた薬の処方や処置をおこないます。

外来診療以外に、通院が困難な方への在宅診療も行っています。

「後遺症かどうかわからない」

「もう少し様子を見ていいか相談したい」

その段階でも受診可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

インフルエンザ後に症状が続くことは決して珍しいことではありません。

多くの場合、一時的なもので安静にして過ごしていただくことで症状が落ち着きますが、安静にしていても症状が長く続いている、悪化した、日常生活がままならないといった場合は無理せずに医療機関を受診してください。

インフルエンザが治ったからといって無理は禁物です。

体の回復を最優先に徐々に日常生活を取り戻していきましょう

不安な症状がある場合は、早めに医療機関へ相談してください。

おう吐処理の正しい手順|家庭でできる安全な掃除と消毒の仕方

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

おう吐は子どもによく見られる症状で、突然起こるため保護者の方も驚いたり、困惑することが多いと思います。

特にノロウイルスやロタウイルスなどは、感染力が強いため、家庭内での二次感染を引き起こすことがあります。

おう吐の処理方法がわからない・・・と急なことに焦らず対処できるよう、今回は家庭内でできるおう吐の処理方法について説明するので、是非、ご一読ください。

おう吐処理の準備

必要な道具

- 使い捨てのビニール手袋、マスク、エプロン

- ペーパータオル(なければ古タオルや古新聞)

- バケツ

- 家庭用塩素系漂白剤(ハイター、キッチンハイターなど)

- 500mlのペットボトル

- ゴミ袋

準備時の注意点

おう吐物が付いたものは捨てるので、使い捨ての手袋やマスク、または捨てる予定のタオルなどを使いましょう。

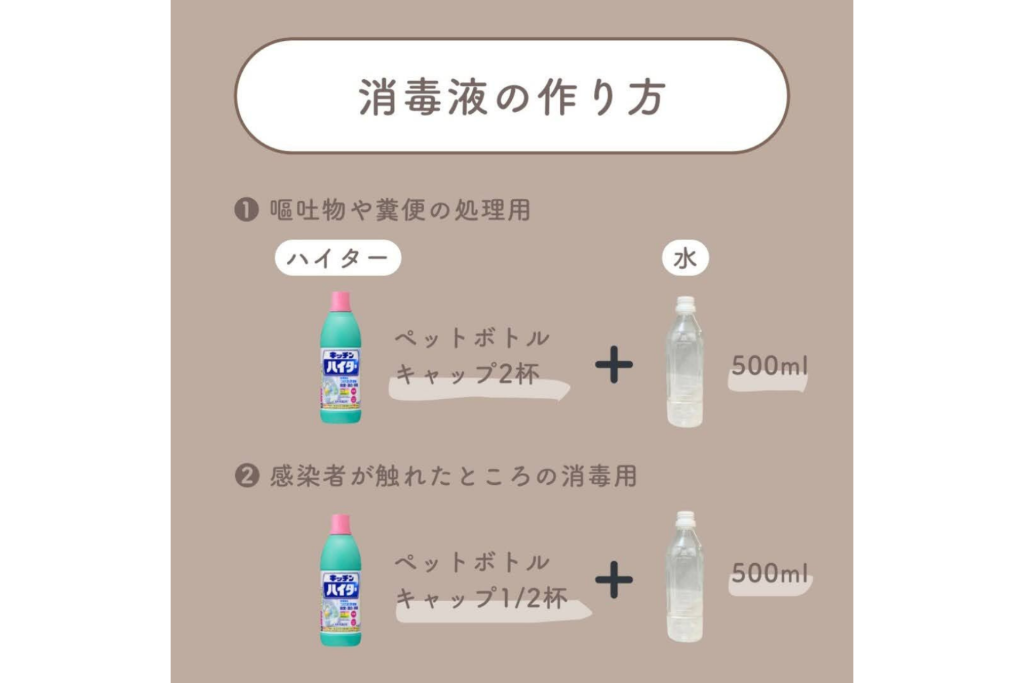

【ご家庭でできる消毒液の作り方】

- ペットボトル(500ml)を用意する

- ペットボトルのキャップ1/2杯分または2杯分のハイターを入れた後、水を入れる

※吐物・汚物と接触面では、消毒液の濃度に違いがあります。

【吐物・汚物、それらが付着した床や衣類等の浸け置き】

濃い濃度(0.1%)の消毒液を使用:キャップ2杯分

【接触面(便座・手すり、ドアノブ等)】

やや薄い濃度(0.02%)の消毒液を使用:キャップ01/2杯分

おう吐処理の正しい手順

おう吐物は乾燥すると空気中に舞ってしまうため、すぐに処理が必要です。

- 換気のために窓を開け、手袋・マスク・エプロンをつける

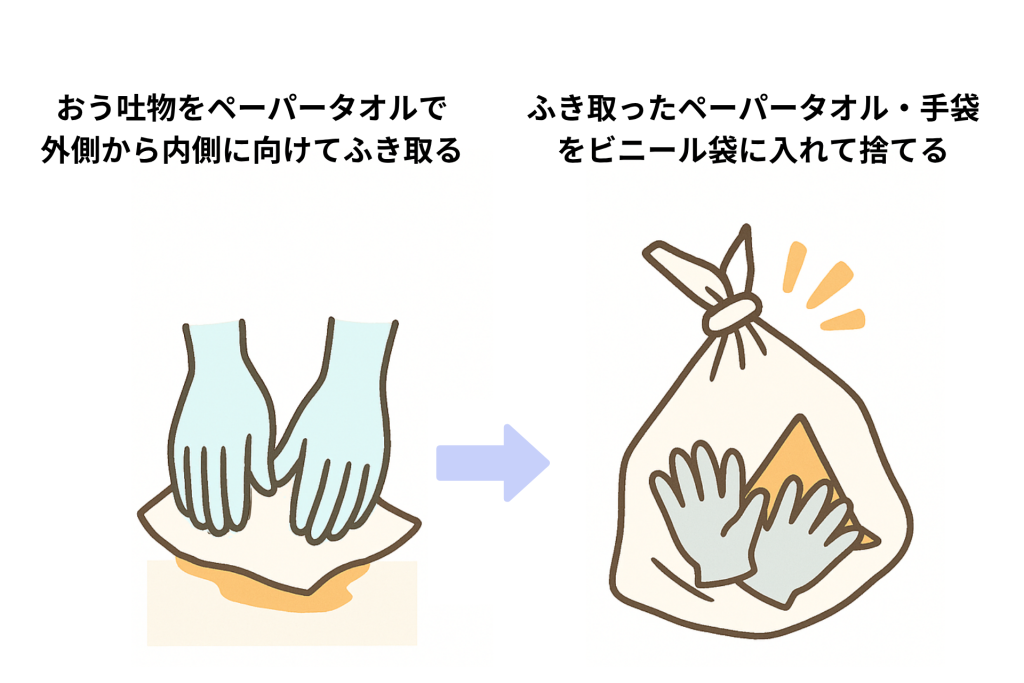

- おう吐物はペーパータオルなどで取り除き、ビニール袋に入れる

- 残ったおう吐物の上にペーパータオルをかぶせ、その上からハイター、ブリーチなど(塩素性漂白剤)の薄めた液を浸るように注ぎ、周りから中心に向けて静かにふき取る【ハイターキャップ2杯分+水500ml】

- ふき取ったペーパーと手袋はビニール袋に入れて密閉し捨てる

- 手洗い・うがいを十分にする

おう吐処理で気をつけるポイント

おう吐物の適切な処理、徹底した手洗いや消毒が必要不可欠です。

患者のおう吐物に触れること、またはそれらが乾燥した後に空気中を漂うウイルスを吸い込むことで二次感染のリスクが高まります。

【処理をするときの注意点】

- 手袋は付着した汚物が飛び散らないように裏返して外す

- 手袋⇒エプロン⇒マスクの順に外して廃棄する

- 換気をするときは風の通り道を作ること

- 洗いは爪の間、指先、シワまでしっかり洗うこと

- 時計は外して手洗いすること

※おう吐物は想像以上に広範囲で飛び散ります。ある機関の実験では床から1mの所で吐くと、吐いた場所から1.8mフローリングでは2.3mまで飛び散る結果が出ました。おう吐物から広範囲の場所も掃除しましょう。

おう吐後のケアと再発防止

衣類・寝具の洗濯

ほかの洗濯物と一緒に洗ってしまうと感染を広げてしまうので、たとえ表面の汚物を取り除いた後でも、必ず単独で洗います。

- おう吐物が付着した衣類は乾燥しないように、ビニール袋に入れて密閉しておく。

- マスク・手袋・エプロンを付ける。

- ぬるま湯、もしくは水で下洗いする。

(洗面所やお風呂場などで洗うことに抵抗がある場合には、バケツにぬるま湯をためてすすぎ洗いをする。洗い終わった水をトイレに流す。) - 濃い濃度の消毒液に30分間浸す。又は、85℃以上の熱湯に1分以上浸す。

- 洗濯機で洗う

※消毒には塩素系漂白剤(ハイター)を使用しますが、色物は色落ちしてしまうためNG。

- 塩素系漂白剤が使用できるもの…濃い濃度(0.1%)消毒液キャップ2杯分に30分間浸す

- 塩素系漂白剤が使用できないもの…85℃以上の熱湯に1分以上浸す

※熱湯で消毒する際はヤケドに注意しましょう。また、熱湯を使用する場合も色落ちする可能性があるため注意が必要です。

※ウイルス性胃腸炎の消毒にアルコールは効果がないため、塩素系漂白剤で作成した消毒液か熱湯で消毒が必要です。

部屋のにおい対策

- 換気をする

- おう吐物の処理を素早く行う(手順に沿って行う)

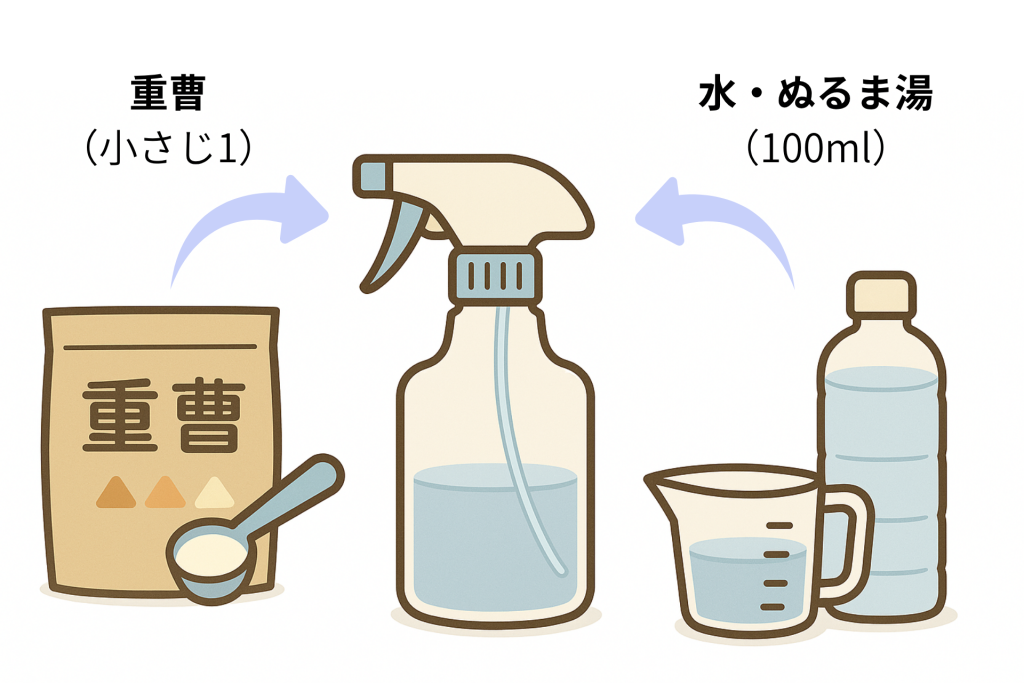

- 重曹で掃除する

重曹はアルカリ性のため、胃液などの酸性のにおいを中和するため、除菌・消臭に効果的です。

水500mlに重曹小さじ1程度の割合で混ぜた重曹水をスプレーボトルに入れ、汚れた箇所にスプレーしてタオルで拭き取って掃除するほか、おう吐物がついた場所(カーペット、ソファなど)に重曹を厚めに振りかけ、数時間置いてから掃除機で吸い取る方法があります。

粉のまま振りかける場合、飛散防止にキッチンペーパーをかけるとよいでしょう。

においが気になる場合、消臭スプレーや芳香剤を使用するとにおいが混ざって不快になることがあります。

においの原因となるおう吐物の汚れをしっかりと落とすことが一番の対策となるため、掃除を徹底して行うことが重要です。

子どもの体調観察

子供がおう吐している時は基本的にいつ受診してもかまいません。

いつもと様子が違う、心配な症状があるというときは早めに受診しましょう。

【こんな時は急いで受診しましょう】

- 強い腹痛が続いている

- 頭を打ったあとに繰り返しおう吐している

- おう吐と下痢を繰り返している

- 半日以上尿が出ていない

- 吐しゃ物に血や緑色のものが混ざっている

- 5回以上おう吐していて水分が摂れない

- けいれんを伴い、意識が朦朧としている

- 意識障害がある、呼びかけに反応しない

【こんなときは様子見でもOK】

- おう吐する回数が少なく、おう吐後は機嫌よくしている

- 吐き気がおさまった後に水分補給ができる

- 下痢、熱などがなく、元気にしている

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当院では、丁寧な問診・診察を通じて患者様の症状やニーズを詳しく把握し、お一人おひとりに最適な治療をご提案いたします。

まずは問診で症状や、既往歴、摂取した食べ物などを確認し、必要に応じて血液検査(脱水や炎症、腎機能や肝機能などの確認)、腹部超音波検査、心電図検査などを行います。

専門的な検査、治療が必要と判断した場合は、専門の医療機関へ紹介状をお書きし、スムーズに受診できるよう手配させていただきます。

まとめ

子どもが突然おう吐することはよくある症状です。

おう吐後の処理方法を怠ると家庭内での二次感染を引き起こす可能性が高まりますので、感染拡大防止のためにも適切な処理を行う必要があります。

いつもと様子が違う、心配な症状があるときには医療機関に受診し、知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。

秋の花粉症とは?春との違いや日常生活でできる予防方法を解説

秋は、ブタクサ・ヨモギ・カナムグラなどの秋花粉、いわゆる“雑草花粉”がアレルギー性の症状を引き起こします。

飛散は主に8~11月、発生源(河川敷・空き地・道端)に近いほど影響を受けやすいのが特徴です。

本記事では秋の花粉症の原因になる花粉の種類や主な症状、春の花粉症との違いについて解説していきます。

1. 秋の花粉症の原因

主な原因植物として以下などがあげられます。

- ブタクサ

- ヨモギ

- カナムグラ

関東では8~10月が中心で、年により12月頃まで少量持続する場合があります。

【関東地方】秋の花粉飛散時期

年・天候・地域差で前後します。

関東地方の一般的傾向としてご覧ください。

| 植物/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| ブタクサ | 少量 | 多い | 中等 | 少量 | 微量~なし |

| ヨモギ | 少量 | 中等 | 中等 | 少量 | なし |

| カナムグラ | 少量 | 中等 | 中等 | 少量 | なし |

| イネ科(再燃) | 少量 | 少量 | 少量 | なし | なし |

秋の花粉症の主な症状

秋花粉(雑草)で典型的にみられる症状として以下などがあげられます。

- 鼻:くしゃみ、さらさらの鼻水、鼻づまり、かゆみ

- 目:かゆみ、充血、流涙、異物感

- のど・気管:イガイガ、咳・喘鳴(粒子が小さく吸い込みやすい)

- 皮膚:顔や首の花粉皮膚炎(帰宅後の付着が刺激)

秋の花粉症と春の花粉症の違い

春の花粉症の原因となるスギやヒノキは花粉が広域に飛散しやすく、近くにスギやヒノキがなくても症状に悩む方が多いです。

一方、秋の花粉症となるブタクサやヨモギ、カナムグラなどは発生源付近でしか飛散しない(数十m程)ため、発生源を回避するだけでも予防効果があります。

秋の花粉症の予防方法

マスク・メガネの着用

花粉対策としてはとてもメジャーですが、マスク・メガネで目・鼻・口を露出しないようにすることで予防することができます。

鼻が出ている、マスクに隙間があるなどの場合は、花粉を吸いこんでしまう場合もあるため、正しく着用することが重要です。

手洗い・うがい

帰宅後の手洗い・うがいで花粉を洗い流しましょう。

この時、洗顔も一緒に取り入れたり、シャワーを浴びることで髪や体についた花粉を洗い流すことができます。

室内に花粉を持ち来ない

花粉症対策として一番重要なのが花粉を室内に持ち来ないことです。

花粉が付きにくいツルツルとした素材の服を選んだり、室内に入る前に服についた花粉を払い落とすとよいでしょう。

花粉対策グッズ活用

現在、さまざまな花粉対策グッズが発売されています。

花粉をブロックするミストやスプレーなどの取り入れやすいものから空気清浄機などの家電などがありますので取り入れやすいものから活用してみましょう。

秋の花粉症で受診すべき目安は?

受診目安

秋の花粉症で以下の症状がみられる場合は一度、内科や耳鼻咽喉科を受診してみましょう。

- 1~2週間程度、市販薬を使用しても改善しない

- 鼻づまりで寝れない

- 症状がひどく日常生活に支障をきたす

- 咳・ゼーゼーなど下気道症状を伴う

- 強い眼症状、視界のかすみを伴う

- 発熱している

- 妊娠中・授乳期間中

- 小児・高齢者・基礎疾患あり

秋の花粉症治療方法

秋の花粉症の治療には抗ヒスタミンやロイコトリエン拮抗薬、ステロイド点鼻薬、抗アレルギー点眼薬など症状に合わせた薬の処方を行います。

毎年、秋になると症状が強く出る場合は、花粉の飛散前~初期から第二世代の抗ヒスタミンやステロイド点鼻薬を始めることでピーク時の症状を軽くしやすくなります。

薬によっては副作用がでることもあるので、自己判断による使用は避け、医師または薬剤師の指示に従い薬を選択しましょう。

鼻づまりが強い場合は、耳鼻咽喉科にて手術を検討する場合もあります。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当クリニックでは、秋の花粉による症状でお困りの患者様の診察・薬の処方を行っています。

必要に応じて血液検査にてアレルギーの検査を行います。

近隣の医療機関との連携も行っていますので、専門の治療が必要になった場合、耳鼻咽喉科や眼科、皮膚科への紹介も可能です。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

まとめ

秋の花粉症は、ブタクサやヨモギ、カナムグラなどの雑草の花粉が原因です。

春の花粉症の原因となるスギやヒノキとくらべ飛散距離が短いため発生源の回避やマスク・メガネの着用などで予防することができます。

予防法をおこなっても症状が出る、日常生活に支障をきたしているなどがあれば早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

秋のアレルギー|サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

微熱・頭痛・倦怠感が続くときの正しい対処法と受診のタイミング

「微熱・頭痛・倦怠感」は誰にでも起こり得る一般的な症状です。

多くは一時的な疲労やストレス、かぜ様症状で自然に改善しますが、感染症(新型コロナ・インフルエンザ等)や、貧血・甲状腺疾患・更年期などの病気のサインのこともあります。

本記事では、微熱・頭痛・倦怠感が続くときに考えられる主な疾患や受診の目安などを解説。

よくある症状だからと放置せず、「経過観察でよいのか/いつ受診すべきか」を冷静に判断しましょう。

なお、体温は個人差があり一定ではありません(一般的に日本では37.0~37.4℃の範囲で微熱とみなされることが多く、“微熱”に明確な医学的定義はありません)。

微熱・頭痛・倦怠感が続くときに考えられる主な原因

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

発熱・頭痛・倦怠感は新型コロナでよくみられる症状です。

体調に異変を感じ、症状悪化傾向な場合は自宅で市販の抗原定性検査キットでセルフチェックをするか、基礎疾患がある方や高齢者・妊婦・乳児など重症化リスクが高い方や症状が強い方は医療機関へ相談・受診をしましょう。

自治体の受診・相談センターでも案内が受けられます。

※COVID-19に罹患後、倦怠感や頭痛が長引く「罹患後症状(いわゆる後遺症)」が続く場合があります。最新の診療ガイドラインや論文でも倦怠感・頭痛が代表的な症状として記載されています。

インフルエンザ

インフルエンザは、急な発熱・全身倦怠感・頭痛・激しい咽頭痛などの感冒様症状が現れます。

発症から48時間以内に抗インフルエンザ薬を開始すると、発熱期間短縮や全身状態の改善などの効果が期待できます。

片頭痛・緊張型頭痛など一次性頭痛

頭痛そのものが主で、微熱や倦怠感を伴うことがあります。

“危険な二次性頭痛”を除外することが最優先です。

以下などは救急外来受診の受診が推奨されます。

- 雷鳴頭痛(雷に打たれたような激しい頭痛で1分以内に痛みピークに達します。)

- 神経脱落症状(ろれつが回らない・片麻痺等)

- いつもと違う激しい頭痛

自律神経の不調

自律神経の不調(起立性調節障害や自律神経失調症など)で、めまい・立ちくらみやだるさ、頭痛などの症状が現れることがあります。

思春期に多いですが成人でも自律神経の乱れで似た不調が続くことがあります。

長引く場合は内科を受診しましょう。

更年期関連

閉経前後の10年間は、更年期のホルモン変動に伴い倦怠感・睡眠障害・頭痛・のぼせなど多彩な症状が現れることがあります。

つらい症状は婦人科を受診し、ホルモン補充療法や漢方薬治療での治療が推奨されます。

貧血・甲状腺疾患ほか

鉄欠乏性貧血は疲労感・集中力低下・頭痛の原因になります。

甲状腺炎では発熱や全身倦怠感が出ることがあります(亜急性甲状腺炎など)。

髄膜炎・脳炎など重篤な病気

以下などの症状に該当する場合、救急外来受診が必要です。

- 強い頭痛+発熱+首の硬さ(項部硬直)

- 意識障害

- けいれん

- 紫斑(点状出血)

「おかしい」と感じた場合、救急車を要請してください。

関連記事:熱が上がったり下がったりする原因や対処法を大人と子供に分けて解説

関連記事:倦怠感があるのに熱はなし?どんな病気が考えられる?

「微熱・頭痛・倦怠感」の受診目安

経過観察できるケース

以下に該当するケースでは自宅で経過観察していただいて問題ありません。

ただし、症状が1週間経過してもよくならない、悪化したといった場合はかかりつけ医やお近くの医療機関を受診しましょう。

- 体温が軽度の上昇(微熱)で水分・食事がとれている

- 息苦しさや意識障害、激しい頭痛、持続する高熱がない

- 2–3日で改善傾向がある

→自宅で休養・水分補給・症状記録(後述)で様子見。

受診を検討すべきケース

以下のケースでは医療機関の受診を検討してください。

通常の風邪と思われる症状であっても感染症や治療が必要なケースもあります。

- 発熱や倦怠感・頭痛が数日間改善しない/悪化している場合

- 流行期でインフルエンザが疑われ、発症から48時間以内(抗ウイルス薬適応判断のため)

- 乳児・妊娠中・高齢・持病がある・免疫が低下している

- 新型コロナウイルス抗原検査が陽性/陰性でも症状が強い・心配が大きい

→かかりつけ医や近隣の医療機関に連絡し、受診方法を確認しましょう。

すぐに医療機関を受診(救急含む)すべきケース

以下のケースでは早急に医療機関の受診が必要です。

場合によっては救急車要請が必要となる場合もあります。

- 突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛)、ろれつ困難・片麻痺などの神経症状

- 首の硬さ、けいれん、意識混濁、紫斑を伴う発熱・頭痛

- 呼吸が苦しい、ぐったりして水分が取れない、急速な悪化

判断に迷った場合、全国の救急相談「#7119」にも相談してみましょう。

関連記事:後頭部頭痛の原因は?ズキズキとした痛みや吐き気は危険?

微熱・頭痛・倦怠感があるときのセルフケア

休養と睡眠

無理をせず横になって休むことが基本です。

短時間の昼寝や就寝前のスマホの使用を控えることも効果的です。

水分補給と栄養

こまめな水分補給(経口補水液・スープ等)と、消化にやさしい食事を心がけましょう。

インフルエンザ等の発熱時にも水分は重要です。

市販薬を使うときの注意点

複数の解熱鎮痛薬・総合感冒薬の併用は成分が重複して過量になる可能性があるため避けてください。

アセトアミノフェン等を含む薬の重複しての内服は肝障害の原因になるため、服用前に必ずラベルで成分を確認してください。

妊娠中・基礎疾患のある方、アレルギー歴のある方は服用前に薬剤師へ相談しましょう。

市販薬を服用しても症状が改善しない・悪化する場合は中止して受診してください。

症状のモニタリング

1日2~3回の体温、頭痛の強さ・内服・水分量をメモしておくことで受診時に医師への相談に活用できます。

関連記事:アセトアミノフェンの重大な副作用とは?効果と併せて解説

関連記事:頭痛薬が効かないときの対処法|飲みすぎると危険な理由も解説

微熱・頭痛・倦怠感で受診するときの診療科の選び方

微熱・頭痛・倦怠感の症状が続く場合、まずは内科(発熱対応可の外来)を受診しましょう。

必要に応じて検査(インフル/コロナ検査、採血等)を行い、頭痛が主で“危険サイン”があれば脳神経内科・救急外来の紹介を受けてください。

つらい更年期症状が疑われる場合は婦人科、貧血が疑われる場合は内科で相談しましょう。

近隣の医療機関検索は厚労省・都道府県の「医療情報ネット」で条件検索できます。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、内科・発熱での初期評価(必要な検査の選定、薬の処方)、長引く倦怠感・頭痛の原因探索(貧血・甲状腺・炎症の採血など)、片頭痛・緊張型頭痛の再発予防指導を行っています。

「微熱・頭痛・倦怠感が続く」「受診タイミングに迷う」ときは、まずはお気軽にご相談ください。

地域の医療機関とも連携し、救急が必要なサインの見極め・適切な紹介まで丁寧にサポートします。

まとめ

微熱・頭痛・倦怠感が続く場合、新型コロナやインフルエンザなどの感染症から髄膜炎や脳炎などの救急車要請が必要なケースなどさまざまな原因が考えられます。

症状が数日経っても改善されない場合や悪化している場合などにはかかりつけ医や近隣の医療機関を受診してください。

意識障害やけいれん、ろれつが回らない、呼吸困難などの症状がある場合はためらわず救急車を要請しましょう。

判断に悩む場合、当クリニックへご相談いただくか、全国救急ダイヤル「#7119」へご相んだください。

参考文献

インフルエンザワクチンの効果とは?持続期間や副反応を徹底解説

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

毎年冬になると注目を集める【インフルエンザ】

日本では例年12月~3月に流行のピークを迎えます。

感染力がとても強いため、流行すると短期間で多くの方に広がってしまうため、ピークに備えてインフルエンザワクチンを打たれる方も多いでしょう。

ワクチンは、【感染を防ぐ効果】と【重症化を防ぐ効果】があるとされています。

本記事では、そんなインフルエンザワクチンの効果や効果がでやすい接種のタイミングについてご説明させていただきますので是非、ご一読ください。

インフルエンザワクチンの効果とは?

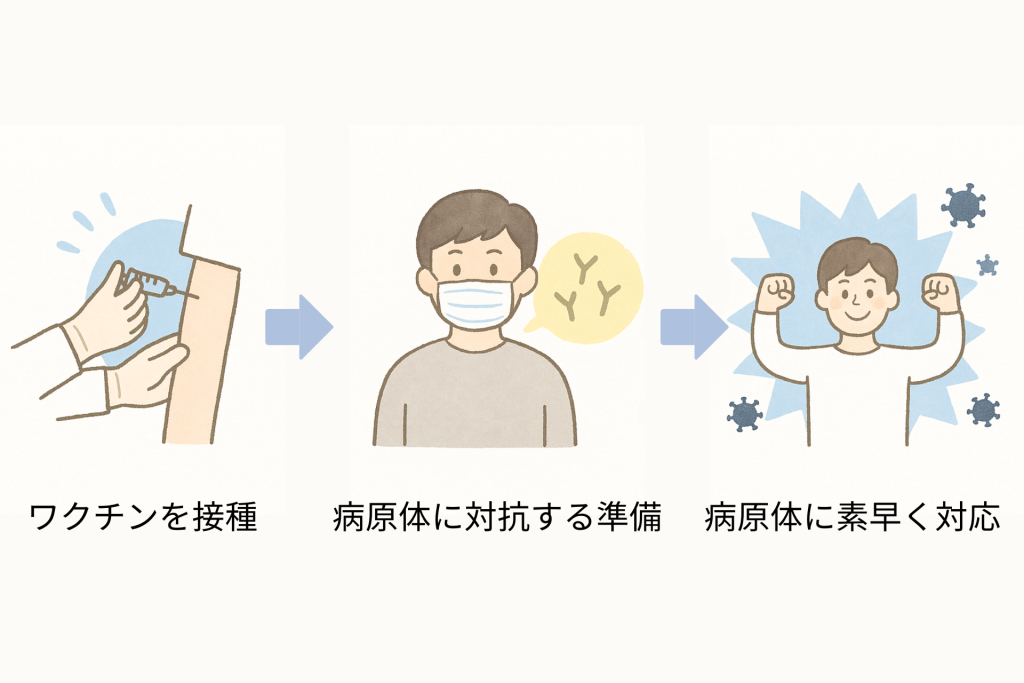

人はウイルスに感染すると、そのウイルスを排除する働きを持った抗体を作ります。

抗体ができると、次に同じウイルスが体内に侵入してきたときに、素早く反応できウイルスを排除できるようになります。

この体の中のシステムを利用するのが【ワクチン】です!

今年流行するであろうインフルエンザウイルスを無毒化し感染力をなくした状態で、体内に入れ先に抗体を作ることにより感染を防いだり、感染しても重症化を防ぐ効果があります。

成人の場合は、過去のインフルエンザの感染歴や免疫力を持っているため基本的には1回の予防接種で免疫力の補強を行うだけでも十分な効果があります。

12歳以下の小児の方は、免疫力が低かったり、肺炎などの合併症を防ぐ意味でも2回接種することを推奨しています。

また、65歳以上の方や成人の方でも、1回の接種では予防効果が64%なのに対し、2回接種では94%の予防効果があったとの報告もあるので、2回接種したほうが予防効果は高まります。

2回接種が推奨される方

- 65歳以上の方

- 喘息などの呼吸器に病気のある方

- 受験生などどうしても休むことができない方

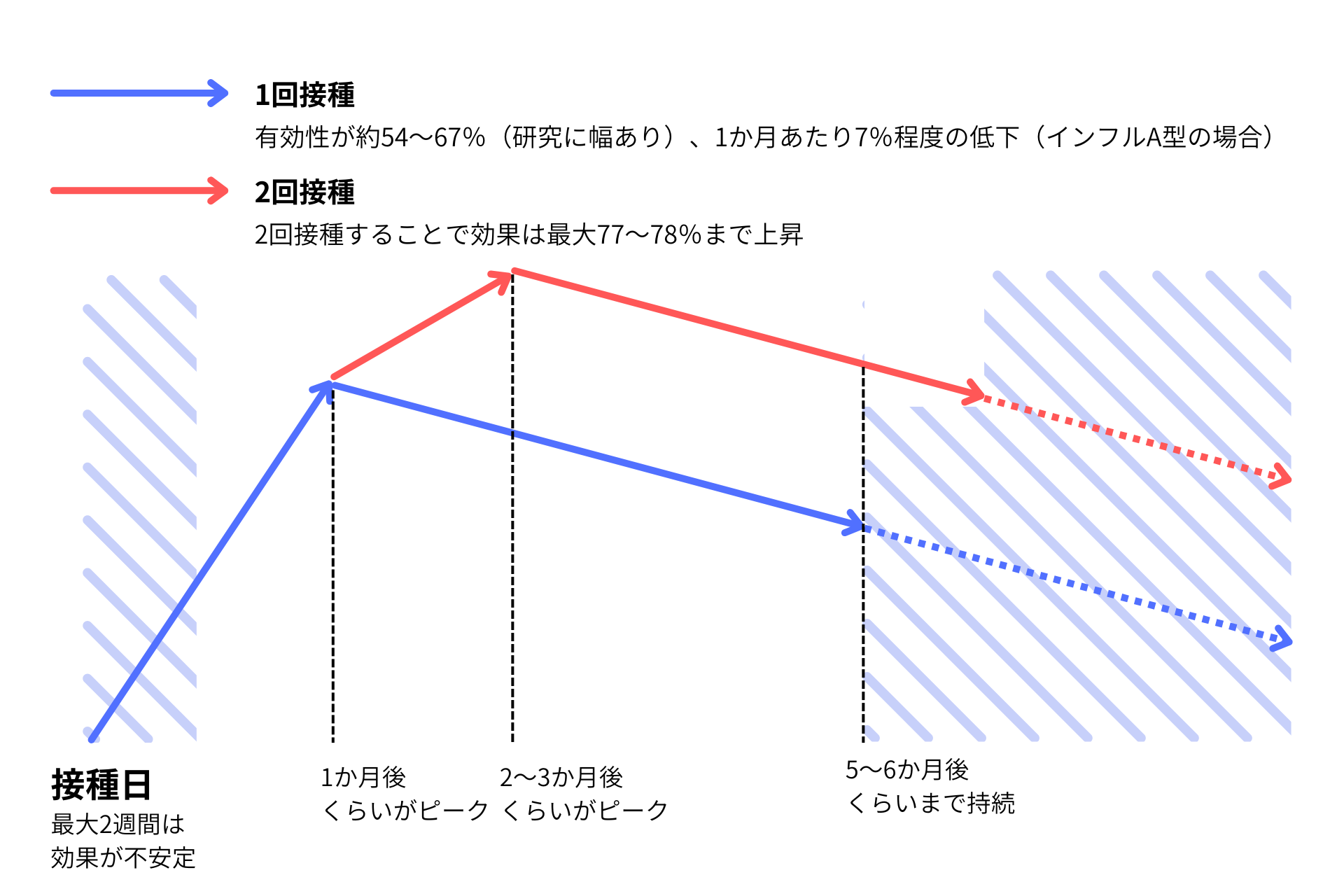

インフルエンザワクチンの効果はいつからどのくらい続く?

インフルエンザワクチンは接種後1週間ごろから抗体が増え始め2週間目ぐらいから効果が安定していきます。

そして、1か月頃にピークを迎え、その後3~4か月後に徐々に低下傾向を示します。

インフルエンザワクチンの効果を高める接種のタイミング

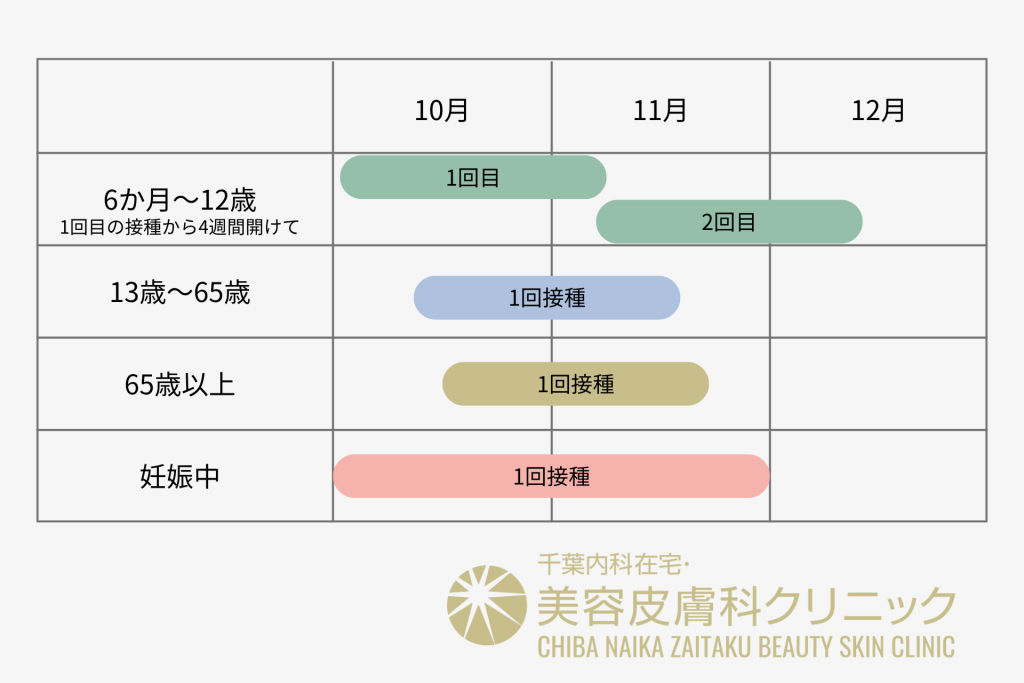

6か月~12歳

- 接種回数:2回

- スケジュール:1回目10月上旬から11月上旬 2回目は4週間空けて

- ポイント:免疫が安定するまでに時間がかかるため、間隔を守って接種をすることで十分な効果を得られやすくなります。

13歳~65歳

- 接種回数:1回

- スケジュール:10月中旬から11月下旬

- ポイント:早すぎる接種は、ピーク時の効果低下につながるため10月の中旬以降の接種が理想です。

基礎疾患がある方は、重症化のリスクが高く、確実に流行前に接種をしておくことがオススメです。

65歳以上

- 接種回数:1回

- スケジュール:10月下旬から11月中旬

- ポイント:高齢者は免疫の減退が比較的早いため、早く打ちすぎると流行のピークに効果が不十分になる可能性があります。

妊娠中

- 接種回数:1回

- スケジュール:10月から11月

- ポイント:妊婦さん自身重症化を防ぎ、流行前に接種しておくことが望ましいです。

インフルエンザワクチンの副反応

インフルエンザワクチン接種後によく起こる副反応としては下記があります。

- インフルエンザワクチン接種部位の赤み・腫れ・痛み

- 発熱

- 頭痛

- 寒気

- だるさ

これらの症状がみられる場合がありますが、通常2~3日程度で消失するものになりますので、特別処置は必要としません。

ですが、不安な場合は接種を受けた医療機関の医師にご相談ください。

インフルエンザワクチン以外の予防方法

インフルエンザワクチン以外での予防法として以下を取り入れることで感染の危険性は低くなります。

- マスクの着用

- 手洗い

- うがい

- 十分な睡眠と栄養

- 適度な湿度

- 人込みを避ける

また、インフルエンザウイルスには70%以上のアルコールも有効的のため、人が多く触る場所などは、適宜アルコールでのふき取り消毒も予防方法として効果的だと思います!

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、2,750円でインフルエンザワクチンの接種を行っております!

御予約はWEBからでもお取りできます!

お問い合わせなどは、クリニックにお電話にてお問合せください!

まとめ

インフルエンザワクチンは、感染予防だけでなく重症化を防ぐ意味でもとても重要なワクチンになります。

また、安全性も高いワクチンになりますので流行前に接種することをオススメいたします。

参考文献

ひろつ内科クリニック|今年のインフルワクチン、いつ打つのがベスト? 流行の傾向を踏まえた「年代別おすすめ接種時期ガイド【2025–26】」

一之江駅前ひまわり医院(内科・皮膚科)|【2025年】インフルエンザワクチンの効果と持続期間について【mRNAワクチン】

粉瘤は自然治癒しない!悪性化になる可能性は?検査や手術について

粉瘤を放置していませんか?早めに病院での診察が大切です!

粉瘤(アテローム)について

皮膚の下に袋状の構造物ができ、本来皮膚から剥げ落ちるはずの垢と皮脂が袋の中にたまってしまってできます。

たまった垢や皮脂は袋の外には出られず、どんどんたまっていきますので、時間とともに少しずつ大きくなっていきます。

身体のどこにでもできますが、顔、首、背中、耳のうしろなどにできやすいです。

関連記事:ダニ刺されで悩んでいる方へ!あせもとの違いについて解説!症状や治療についても

粉瘤の見分け方

数ミリから数センチの半球状のしこりで、中央に黒点があることが多いです。

粉瘤と似た病気との見分け方

ニキビとの違い

ニキビは毛穴が細菌に感染してできるものです。

粉瘤が炎症を起こし、赤く腫れるとニキビに似た見た目になります。

粉瘤は、袋に老廃物たまっていくため、大きくなりやすく、直径10センチを超えるものもあります。

おできやイボとの違い

おできは皮膚の常在菌である黄色ブドウ球菌が感染することによって発症します。

体調不良などによって免疫力が落ちると感染が起こります。痛みが早い段階で起こるので、判別しやすいです。

粉瘤は外科的な手術でなければ根治できませんが、おできはお薬で治すことも可能です。

脂肪腫との違い

脂肪腫とは皮膚の下にできた脂肪の塊で、徐々に大きくなる良性腫瘍です。

どちらも悪性化することはほとんどありません。

粉瘤について知ってほしい・気をつけるべきこと

放置すると大きくなり、悪臭の原因になったり、袋が中で破裂して炎症を起こし、痛みや腫れ、膿が出るなどの症状を引き起こすことがあります。

粉瘤は自然治癒しない

粉瘤は自然治癒しません。小さくてもお薬では治すことはできず、治療は外科手術によるしかありません。

粉瘤が悪性化(ガン化)することは稀

粉瘤は基本的には良性の腫瘍ですが、非常に経過が長いものや炎症を繰り返し続けているものの中にはごくまれに悪性腫瘍となってしまうものもあります。

自分で潰そうとしない

中央の黒点は皮膚の開口部であり、そこから細菌が侵入して感染を起こすと、赤く腫れ上がり、痛みを伴います。これを炎症性粉瘤と呼びます。

菌が侵入すると炎症性粉瘤になる可能性も

炎症性粉瘤は、軽い炎症なら抗生物質を内服すれば炎症はおさまります。

しかし、ひどく化膿してしまうと皮膚の下の袋状構造物は破壊され、膿みがたまった状態になります。

この場合、抗生物質を内服しただけでは効果が少なく、表面を切って膿をだしたほうがよいことがあります。

関連記事:虫刺されの種類別症状は?応急処置や受診の目安を解説

病院での治療について

強い炎症を伴う場合は切開して、膿みを外に出します。

赤みや痛みを伴わない場合は、粉瘤を表面の皮膚ごと切り取って縫ってしまう外科的な手術をします。

巨大なものでなければ、局所麻酔の日帰り手術が可能です。手術というと手術後の傷あとが気になると思います。

粉瘤の手術では、表面皮膚を最小限に切開して、皮膚の下の袋のみを摘出することも可能ですので、皮膚の傷あとは小さく目立たなくすることができます。

ただし、あくまでも良性腫瘍ですので、切除するかしないかは御本人の自由意志です。

基本的に皮膚科で診断を

粉瘤は皮膚のトラブルの一つですので、基本的には皮膚科を受診されることをお勧めします。

どんな治療をするの?

切開法

- 数センチ程度の大きくなった粉瘤が適応です。

- 粉瘤の直径と同じくらいの切開が必要です。

- 切開後縫合し、約1週間後に抜糸します。

- 袋が破れなければ確実に完全摘出できるので、再発が少ないです。

くり抜き法

- 数ミリ程度の小さいサイズの粉瘤が適応です。

- 小さな穴から袋ごと内容物を吸い出すので傷跡が目立ちにくいです。

- 短時間で終わるので日帰り手術が可能です。

- 炎症があっても施術できます。

- 縫合しないため完治まで時間がかかります。

- 内容物が吸い出しきれなかった場合、再発する可能性があります。

保険適用になる

切開法、くり抜き法、どちらも保険適応となります。

放置や炎症を繰り返さないためにすぐに病院へ

放っておくと炎症を起こしたり、非常に大きくなったりするものもあるので、早めの受診をお勧めします。

病院や家来るドクターでできる治療

医療機関を受診し手術で摘出した方が良いかアドバイスを行うことが可能です。

また炎症性粉瘤の場合は抗生剤処方し、早期治療が可能です。

まとめ

今回は粉瘤について説明させていただきました。無症状なことも多いですが、悪化する前に受診と治療を行いましょう。