ダニ刺されで悩んでいる方へ!あせもとの違いについて解説!症状や治療についても

赤いぷつぷつとした発疹がでてくると、ダニに刺されたのではないかと心配になりませんか?

これから暖かくなって自然が多い場所に行く機会が増えますし、屋内のダニも活発になってきます。

ダニにも人を刺すダニ、刺さないダニがいますので、ダニ刺されと他の紛らわしい病気との見分け方も含めて解説していきます。

ダニの種類とダニ刺され症状の特徴は?

人を刺すダニはツメダニ、イエダニ、マダニの3種類です。

ツメダニとイエダニは室内で刺します。

一方マダニは、野外で刺します。

ダニ刺され跡については2箇所傷跡ができ、時に歯が中に残ることもあります。

症状としましてはハウスダストアレルギーを引き起こしたり、人を刺すツメダニの餌になったりします。

布団、枕、ソファなどにいるヒョウダニが、家の中のダニで最も多いです。

しかし、ヒョウダニは人を刺しません。

ここからは人を刺すダニについて説明していきます。

関連記事:トコジラミに刺されたときの症状とは|ダニとの違いも解説

室内のダニについて

ツメダニ

ツメダニは梅雨頃から増殖し、8~9月に特に被害が増えます。

体長0.3~1.0mmほどの小さなダニです。布団やカーペットやタタミなどに生息しています。

血は吸いませんが、間違って人を刺すことがあります。

イエダニ

イエダニは5月頃から発生し、6~9月に被害が増えます。

体長0.6~1.0mmほどのダニです。ネズミや鳥に寄生しています。

ツメダニと違い、人の血を吸うことがあります。

寝ている間に布団に潜り込んで血を吸うため、刺されている場面はほとんど見ることができません。

顔や手足はほとんど刺されず、わき腹や下腹部、ふとももの内側など皮膚がやわらかいところを刺すのが特徴です。

屋内のダニの駆除方法

屋内のダニを完全に駆除することはできません。

しかし、発生リスクを下げることにより繁殖するのを防ぎ、被害を減らすことは可能です。

部屋を換気して風通しをよくする、布団乾燥機を使用するなどダニが繁殖しにくい環境を維持しましょう。

ダニが繁殖しやすい5~10月は、駆除剤を使用することで、部屋にいるダニの数を一定に抑えることができます。

ツメダニは、部屋や寝具にこまめに掃除機をかけ、餌になるような昆虫やほかのダニなどを除去して減らすことができます。

一方イエダニがいる場合は、まず宿主であるネズミを駆除することで被害を減らすことができます。

野外のダニについて

マダニ

マダニは5月~9月頃に活発になります。

ツメダニやイエダニと違い、山や草むらなどの野外に生息しています。

体長2~5mmで野生動物に寄生したり、ヒトの体に取りついて血を吸います。

植物で待ち構え触れた動物に素早く乗り移ります。肌を徘徊して血を吸う場所を探します。

血を吸い始めると、1週間程度でダニの体が風船のように膨らみ、自然と脱落します。

刺されても痛みがなく、吸血が進んで風船のように膨らんだ状態ですと、マダニと分からず、いぼやほくろができたと勘違いする方もいます。

吸血がおわると、脱皮を繰り返し、幼虫・若虫・成虫と生涯で3回吸血します。

マダニに刺されたと気づいたときに、慌てて無理に引き抜こうとしていまいがちですが、絶対にやってはいけません。

口器と言われるマダニの頭部が皮膚に残って異物反応による炎症をおこすことがあります。

また、マダニの種類によっては

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

- 日本紅斑熱(にほんこうはんねつ)

- ライム病

などの感染症をおこすことがあり注意が必要です。

マダニに刺されると必ずなるわけではなく、稀なことなので過度にこわがる必要はないですが、地域性があるのでどこでマダニにさされたかも重要です。

ダニ媒介感染症についてまとめると以下の通りです。

一つずつ詳しく解説していきます。

| 潜伏期間 | 症状 | 地域 | |

| 重症熱性血小板減少症候群 | 6日~2週間後 | 発熱,胃腸症状,血球減少 | 西日本,静岡,愛知,千葉 |

| 日本紅斑熱 | 2~8日後 | 発熱,赤い発疹,刺し口 | 西日本 |

| ライム病 | 数日から14日後 | 発熱,倦怠感,関節痛,遊走性紅斑 | 北海道,本州中部山岳 |

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

マダニに刺され6日~2週間後に発熱、胃腸症状(吐気、腹痛、下痢)、血球減少などが生じます。

原因はマダニが媒介するSFTSウイルスです。

頻度はまれですので、マダニに刺され2週間ほど症状がなければ大丈夫なことが多いです。

しかし、発症すると治療は対象療法しかなく、2~3割ほどの致死率です。

血液・体液によりヒトからヒトへ感染することがあるので、医療従事者などは特に注意が必要です。

平成25年に国内で初めて報告されました。年々増加傾向にあります。

発生地域について以前は西日本に限られていましたが、令和3年に静岡県において東日本で初めて確認され、愛知県や千葉県でも報告されています。

日本紅斑熱

マダニが媒介するリケッチア(Rickettsia japonica)と言われる細菌によっておこる感染症です。

マダニに刺されて2~8日で発熱し、淡い赤い発疹が手足のひら含めて全身にでてきます。

マダニが実際に刺さっているのは稀で、“刺し口”と言われるかさぶたを伴う傷があるのが特徴です。

治療はテトラサイクリン系と言われる抗菌薬の治療を行います。

1984年に徳島県で初めて報告され、増加傾向で、年間300例ほどが報告されています。

主に西日本で報告が多く、東海地方では三重県での報告が多いです。

ライム病

主に北海道、本州中部山岳に生息するシェルツェマダニが媒介するボレリアによる感染症。

マダニに刺されて数日から14日後に発熱、倦怠感、関節痛などの症状が現れ、遊走性紅斑というマダニにかまれた部位を中心に周囲に拡大する赤い発疹が出現します。

ペニシリン系やテトラサイクリン系と種類の抗菌薬で治療します。

関連記事:虫刺されの腫れがひどい・大きいときの対処法|どんな虫に注意すべき?

ダニ刺されとあせもの違いは?

あせもと鑑別になるダニ刺されは、イエダニによるものが考えられます。

イエダニは、寝ている間に布団に潜り込んで血を吸うため、顔や手足はほとんど刺されず、わき腹や下腹部・ふとももの内側など衣服で隠れる部位を刺すのが特徴です。

また刺された跡は中心部が少し膨らんだぷつぷつっとした赤い発疹を起こします。

一方、あせもは、汗がたまりやすい首もと・ひじ裏・ひざ裏などにダニ刺されのようなぷつぷつとした見た目ではなく、面状に赤くなるのが特徴です。

| ダニ | あせも | |

|---|---|---|

| 原因 | イエダニは、寝ている間に布団に潜り込んで血を吸う | 汗腺に汗がたまって起こる炎症 |

| 患部の状態 |  わき腹や下腹部・ふとももの内側など衣服で隠れる皮膚のやわらかい部位に点在 |  頭、首もと、ひじ裏、ひざ裏などの汗がたまりやすい部位に面状に赤くなる |

| 対処法 | 寝具の洗濯、布団乾燥機の利用、布団の清掃など | こまめに汗を拭く、シャワー・入浴、下着を取り替える |

参考:かゆみ・虫さされにウナコーワ「かゆいブツブツ!これってダニ?あせも?

ダニ刺され対策と予防法

イエダニの対策として、宿主であるネズミや鳥の巣があればそちらの除去を行います。

専門の駆除業者への依頼も検討しましょう。

ネズミや鳥を家から追い出したら、残っているイエダニを駆除用の殺虫スプレーやくん煙剤を使用して駆除しましょう。

ツメダニの予防には、部屋や寝具にこまめに掃除機をかけ、エサになるような他のダニを定期的に除去するようにしましょう。

また、ツメダニは熱に弱いため、コインランドリーの業務用乾燥機や家庭用乾燥機で50度以上の熱を加えると除去に効果的です。

畳はダニアースなどの畳に刺しこんで薬剤を注入できる殺虫スプレーを使うのも効果的です。

ツメダニに効果があるダニシートを使用するのも方法です。

マダニに刺されないようにするには、ハイキングなどの野外活動の時には長袖、長ズボンを着用し肌を露出させないようにしましょう。

有効成分に「ディート」などであるマダニに効果がある虫よけスプレーを使用しましょう。

野外から帰ったら、マダニに刺されていないか全身を確認するようにしましょう。

関連記事:蕁麻疹(じんましん)によっておこる症状と対処法、原因について

ダニ刺されですぐに治療や病院へ行くべき場合

イエダニやツメダニに刺された際の治療は、ステロイド外用薬による治療になります。

市販の薬でもステロイドは販売されていますが、ステロイドにも色々な種類があります。

- strongest(最も強い)

- very strong(とても強い)

- strong(強い)

- medium(普通)

- weak(弱い)

とステロイドの効果の強さや副作用が全然違います。

ダニ刺されは炎症が強いときもあるので、弱いものを漫然とぬっても効果がなく長引く場合もあります。

診断も難しいので、範囲が広範囲であったりかゆみが強い場合は、医師の診察を受けることをお勧めします。

マダニについては、ご自身で対応することは難しいので、原則病院へいくことを勧めます。

マダニが目にみえて刺さっているので、慌ててしまいますが無理に引き抜こうとは絶対にしてはいけません。

口器と言われるマダニの頭部が皮膚に残って炎症や肉毛腫を起こす場合があるからです。

刺されてから早期であればワセリンをいっぱいのせて30分ほど待つと除去できるようになったり、マダニ除去器具などで除去できる場合もあります。

実際には局所麻酔をしたあとに、皮膚ごと切除することが多く確実な方法です。

ダニに刺されたのみで刺された周りの発赤などない場合は、予防的な抗菌薬投与については医師ごとに意見がわかれますが、基本的には不要なことが多いです。

まとめ

ヒトを刺すダニは3種類です。

室内が2種類、屋外が1種類です。

屋外のマダニは刺されても自分ではずそうとしてはいけません。

必ず病院を受診しましょう。

参考文献

包丁で指を切った時に病院に行く目安は?切り傷を早く治す方法を解説

料理のときなど包丁やスライサーを使う機会は日常生活で多く、誤って指を切ってしまうことはよくあります。

指や手を切った際にどのように対処すべきか、そしてどのような時に病院に行くべきかを知っておくことは、「万が一」の時のためにとても重要です。

この記事では、包丁で指を切った際に病院に行く目安や傷の治療方法について詳しく説明します。

安全のためにも、いざという時の対応について把握しておきましょう。

料理のときなど包丁やスライサーを使う機会は日常生活で多く、誤って指を切ってしまうことはよくあります。

指や手を切った際にどのように対処すべきか、そしてどのような時に病院に行くべきかを知っておくことは、「万が一」の時のためにとても重要です。

この記事では、包丁で指を切った際に病院に行く目安や傷の治療方法について詳しく説明します。

安全のためにも、いざという時の対応について把握しておきましょう。

指や手の切り傷を放置する危険性

切り傷を放置することによる主な合併症は傷口の感染、傷口の瘢痕です。

それぞれについて解説していきます。

傷の感染症

切り傷ができることによって、傷口から細菌が入り込み感染症を起こすことがあります。

包丁での切り傷などでは、食材や調理器具に付着していた細菌が傷口に侵入してきます。

傷口をしっかり洗うなど初めに対応を行っていれば、問題がないことが多いです。

しかし、洗わずに放置していると、侵入した細菌が増殖して感染症を起こしてしまいます。

傷口が感染した時には、腫れ、赤み、痛みなどの症状が現れ、膿がでることがあります。

治療は抗生物質の内服や点滴、傷口を開けて洗浄することなどがあります。

感染症を起こさないように初期治療をしっかりと行うことが大切です。

関連記事:感染症の分類や種類を簡単解説|なぜコロナは5類になったの?

傷口の瘢痕

傷口が大きい場合や深い場合には、しっかりと縫合を行うことで傷が早くキレイに治ります。

かさぶたができて自然に治るケースも多いですが、手や指はよく使う部位なのでかさぶたも取れやすく、よりキレイに治すには縫合することが確実です。

包丁で指を切った時に病院に行く目安

包丁で指を切ってしまった時に、病院に行く目安について詳しく解説していきます。

傷から感染している

傷口が感染した時には腫れ、赤み、痛みが出現します。

一般的には、指を切ったときに細菌が入り込み、しっかり洗わない場合に数日経過してから感染が起こります。

感染に対しては、切開して排膿をしたり、抗生物質の投与が必要になります。

感染を起こさないように早めに適切な処置をすることが大切です。

傷口が深い

傷口が深い場合には、縫合処置をすることで傷口が早く治ります。

手や指は日常生活でよく使う部分なので、深い傷を放置しておくとなかなか治らず、傷口が再度開くこともあります。

切り傷の場合では、ケガをしてから6時間以内に洗浄して縫合すると、創部の感染が少なく、傷あとがきれいに治りやすいです。

また、手の平や指の根本など、神経や腱が近い部分では、これらの損傷がないか確認することが必要です。

傷が深い場合には早めに病院を受診するようにしましょう。

関連記事:救急外来や救急車を呼ぶ基準や命に関わる危険な症状について解説

異物混入

異物が体内に残ってしまった場合、感染の原因になります。

切ってしまった場合、痛みがあり一人で傷口をしっかりと確認することは困難です。

病院では局所麻酔薬を使用して、痛みがない状態で傷を確認できます。

異物が傷に入っているかもしれない時には、病院を受診することをお勧めします。

傷口が治らない

傷口はきれいに縫合すれば、1週間から2週間くらいで塞がります。

様子を見ていたけれど痛みが増したり、傷口がだんだん白く汚い感じになってきている場合は、適切な処置が必要です。

一度病院を受診するようにしましょう。

包丁で指を切った時の対処法

包丁で指を切ってしまった場合の対処方法について解説します。

傷を洗う

まずは傷を水道水で流しながら、汚れが取れるまで十分に洗います。

傷口なので痛いですが、傷に細菌が付着していると感染の原因になるため、しっかりと洗うことが大切です。

圧迫

出血している場所に清潔な布やガーゼを当てて、指や手で約10分間程度強く圧迫します。

早めに指を離してしまうと、なかなか血が止まらないので、時間をかけて行うことがポイントです。

また血が止まりやすくするために、可能であれば、傷口を心臓の高さより高くするようにしましょう。

関連記事:鼻血が止まらない!?原因・対処法、考えられる病気や危険信号、ストレスから来る症状について

傷の保護

包帯や絆創膏などで傷口をしっかりと覆います。

かさぶたができて傷が塞がれば数日で痛みは和らぎます。

これでも血が止まらない場合や、傷口から腱、骨が露出しているような場合は、病院の受診をお勧めします。

血が止まらない時に、布や輪ゴムなどで指を縛り上げて止血する方法は、指への血流が悪くなる可能性があるので行わないようにして下さい。

子供が指や手を切ってしまったときは?

子供が指や手を切ってしまった場合も、基本的な対応は大人と同じです。

子供は好奇心が強く、危険性を認識せずに器具を使う場合もあるので、傷口が深くなってしまうこともあります。

傷口が深い場合や、対応が難しい場合には無理をせずに、早めに病院を受診するようにしましょう。

関連記事:猫に引っかかれたときの対処法とは?死亡した例もある?

切り傷を早く治す方法

切り傷を早く治すには、とにかく初期治療・初期対応が非常に重要です。

そのためには、

- 傷口の出血を早く止めること

- 傷口の感染を防止すること

- 傷口が再生する環境を整えてあげること

がとても重要です。

傷が治りやすい環境にするために「縫合処置」や「汚染された部分を取り除く処置」などが必要になってきます。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当クリニックでは傷の状態を診察し、適切な対応をします。

軽傷であれば応急処置、重傷で縫合が必要であれば、対応可能な病院へ紹介させていただきます。

まとめ

切り傷を放置してしまうと、傷口が感染したり、瘢痕を残すことがあります。

予防には適切な初期対応が必要なので、まずはしっかりと洗浄、圧迫をして傷口を保護するようにしてください。

傷が深い場合や、血が止まらないなど、処置が必要な場合には病院受診や往診の利用をご検討ください。

参考文献

切り傷の応急処置や病院に受診する目安は?早く治す方法やふさがる時間について解説

包丁で指を切ってしまった!血が止まらない!病院に行く目安は?

子どもが手を切ったときの対処法!病院を受診する目安は?

喉に刺さった魚の骨の対処方法や、喉の骨を放置しても大丈夫?病院行くべき?何科?子供は?について解説

まずはじめに、皆さま魚はお好きですか?

日本は世界に誇る寿司文化もあり、美味しいお魚がたくさんありますし、美味しい調理方法もたくさんあって、日本の大半の方はお好きなのではないでしょうか。

ただそんな美味しいお魚を食べた後に、喉に魚の骨が刺さって、痛くてつらい思いをした経験ありませんか?

『白いご飯を丸のみすれば治るよ。』

『いずれ骨は溶けるから大丈夫だよ。』

など聞いたことありませんか?

それでもし改善すれば、本人にとって良い治療法なのかもしれませんが、本当にそれで大丈夫なのでしょうか?

医師の立場からすると、これらの対処はあまりおすすめできません。

そこで、今回は喉に魚の骨が刺さった時の対処法や放置の危険性などについて詳しく解説します。

魚の骨が喉に刺さったらどうする?

まずは、一度うがいをして水は飲み込まずに外に出すことで、魚の骨が確認でき、痛みが改善すればそれでよいと考えます。

それでも痛みが持続している場合は、まだ魚の骨が刺さっていると考えられるのですぐに病院への受診をおすすめします。

特に太くて長い魚の骨は要注意です。

また、冒頭で申し上げた通り『白いご飯を丸のみ』、『骨はいずれ溶ける理論』はどちらも止めた方が良いと断言させて頂きます。

もしそれで、喉の痛みが改善して、数日経っても何も症状が起きないのであれば大丈夫なのですが、魚の骨を誤飲してしまうリスクについても知っておかなければなりません。

想像してみてください。

喉の粘膜に刺さって取れなくなった太い魚の骨が偶然、何かを丸のみすることで取れたとします。

そこから魚の骨は食道、胃、小腸、大腸を通って便となって排出されます。

その間でそれぞれの臓器が損傷されたらどうなるでしょう。

粘膜が傷ついて膿んでしまったり(膿瘍化)、傷ついた所から穴が空いてしまったり(穿孔)することが簡単に想像が出来ますよね。

もちろん胃酸による消化作用があることは考えられますが、骨の全てが消化されるわけではないので、やはりこのような事態になってしまうケースがたまにあるんですよね。

是非、何かを丸のみすることは裏技にはならないので、一旦うがいをしてみることをオススメします。

関連記事:喉のかゆみはなぜ起こる?併発しやすい症状や対処法を紹介

喉に刺さった魚の骨を自分で取ったり、抜いたりしても良い?

もし口を開けて刺さっている箇所が見えるのであれば、僕の個人的な見解ではありますが大人であれば取ってもよいと思っております。

ただ、いざ見えても抜くことは困難なことが多いので医師に取ってもらうことをよりオススメします。

なぜ難しいかは図をもって説明しますね。

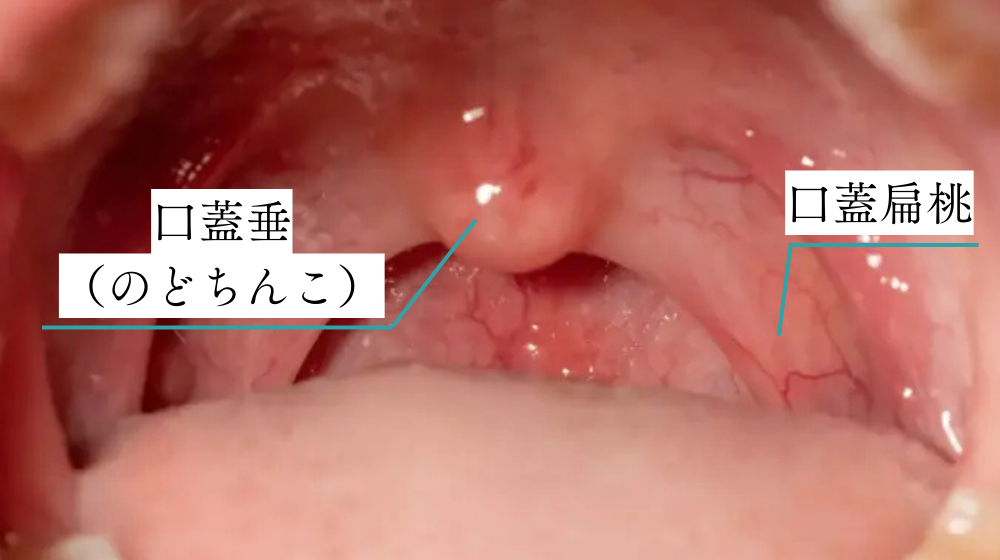

人間の口の中は上記の模式図のようになっております。

ご自身の口の中を、鏡で見てみると同じように見えるはずです。

口蓋垂(いわゆるのどちんこ)が真ん中にみえ、その両脇に存在しているのが口蓋扁桃(こうがいへんとう)になります。

世間一般で言われる扁桃腺とはこの口蓋扁桃のことで、実は扁桃腺は口周りに咽頭扁桃(アデノイド)、舌扁桃など色々あるんですよ。

この口蓋扁桃が異常に大きい方がいたりしますので、小さい方に比べてこの場所に魚骨が刺さっていることが多いです。

また子供は大人と比べ口の中の大きさも小さく、この口蓋扁桃は実は3~6歳をピークに最大の大きさになると言われており、成人と比べ刺さりやすいです。

どうでしょうか?口の中が見えていれば自分でも取れそうと思われるかもしれないのですが、これがなかなか難しいのです。

まず舌べろが邪魔をして奥が見えないんです。

舌をよけることが出来る方や口蓋垂を器用に挙げるなどの操作ができる方はいいのですが、なかなか難しいので医師は舌圧子という舌を抑える器具を使い口の中をみます。

さらに光が入らないと、口の中は診れないため、ペンライトのような光媒体が必要です。

しかし、左手に舌圧子、右手にペンライトを持ってしまうと両手がふさがってしまい、肝心な魚骨をとることが出来ないんです。

なので耳鼻科医は額帯鏡(CDみたいなものを頭に巻いているアレです)を用いて、ペンライトを持たないように右手をフリーにして、処置を行えるようにしているんですね。

また口からは見えないのですが、舌べろの奥の舌根部と言われる箇所、下咽頭梨状陥凹部(かいんとうりじょうかんおう)にもささることが多いです。

これらの場所は口からは見えないため、鼻から内視鏡といったカメラを挿入し、目視で確認しながら除去を行います。

無理やり取ろうとすると咽頭反射がおき嗚咽が激しくて、上手く魚骨が取れずに傷口を大きく広げてしまうことや、上手くつかめず取れてしまい、誤嚥して気管の中に入ってしまうことが考えられます。

対象が子供であればなおさら危ないので自分で無理やり取ろうとするよりかは、最初から医療機関で除去してもらうようにしましょう。

喉に刺さった魚の骨は放置しても良い?放置する危険性は?

喉の骨の放置は絶対ダメです。

まず放置していても溶けてなくなることはありません。

偶然取れることはあるかもしれませんが、魚の刺さった箇所がどんどんと深くなっていく可能性もあり、膿瘍を形成したりすることがあります。

そうなってしまった場合は、鼻から内視鏡を挿入して取ることが不可能になってしまうことがあり、全身麻酔で手術を行う可能性も出てきます。

そのため、魚の骨がのどに刺さった場合は出来るだけ早く除去をしてもらうことをオススメします。

関連記事:急性扁桃炎の症状や早く治す方法を解説|急性咽頭炎との違いは?

魚の骨が刺さりやすい種類と場所

骨が大きいタイやサバなどは、のどに刺さりやすいです。

しかし、骨が小さいサンマやイワシ、ウナギなどでも刺さることがあるので、よく噛んで食べるようにしましょう。

その他にも、アジフライなどの骨が付いたままの揚げ物にも注意が必要です。

また、魚の骨は扁桃や舌の根元に刺さりやすいです。

顎の下が痛む場合は扁桃に、喉仏のあたりが痛む場合は舌の根本に刺さっている場合が多いと言われています。

自宅でできる魚の骨が喉に刺さったときの自宅でできる対処法

喉に魚の骨が刺さったらまずは自宅でうがいを試してみましょう。

決して無理にごっくんと嚥下(えんげ:口の中の食物を胃にのみ下すこと)しないようにしてくださいね。

口蓋扁桃に刺さっている時に、うがいをしているとたまに取れる可能性はありますので試してみる価値はあると思います。

関連記事:コロナ後遺症の喉の痛みが治らない!喉の違和感はいつまで続く?

危険!魚の骨が喉に刺さった時の間違った対処法

喉に刺さった骨を間違った方法で対処すると、かえって症状が悪化する可能性もあるので注意が必要です。

そこで、代表的な間違った対処方法についてもご紹介します。

少なくとも以下の方法は多くの方が試みますが、おすすめできませんのでぜひ確認しておいてください。

①唾を飲む

あえて唾を飲むことを推奨はしません。

やはり骨が深く刺さってしまう可能性があり、悪化するかもしれないからです。

また、魚の骨が刺さっている時に唾をごっくんすると痛くないですか?

それは骨が粘膜に刺さって、深く傷つけるために痛みが増していると考えられますよね。

人間は生きていれば無意識的に嚥下をしてしまうので、絶対に止めるようにはできませんが、あえて意識的に唾を飲むことはオススメしません。

②ツボを押す

整体師やツボ押し名人の方は手のツボを押すことで改善するという方もおられるようですが、原則から考えられないのではと僕は思っております。

③ピンセットで取る

ピンセットで魚の骨を取る方法もありますが、ご自身ですることは危険ですのであまりオススメしません。

なぜなら、喉の粘膜を傷つけてしまったり、骨の一部のみが取れて残りが刺さったままになってしまったり、逆に骨を奥へと押し込んでしまったりする可能性が高いからです。

そうなると、医療機関での処置も難しくなります。

④ご飯を丸のみする

冒頭でもお伝えした通り、ご飯を丸のみすることは医学的にはオススメできません。

なぜなら、結果としてかえって魚の骨が深く刺さってしまう可能性があるためです。

さらに深く刺さると、刺さった部位がさらに腫れ、医師の発見が難しくなることもありますので、原則行わないようにしましょう。

子どもの場合、喉に魚の骨が刺さったらどうする?

子供は成人と比べ口の中が狭く魚の骨が刺さりやすいです。子どもの喉に骨が刺さると、泣いたり、喉を押さえたりするなどの反応を示すことが多いです。

もし、子どもがパニックになっている場合はまずは落ち着かせるようにしましょう。

落ち着いたら、口を開けさせて喉の奥に刺さっている骨がないかチェックしましょう。

刺さっている骨の深さが浅く、うがいをさせて症状が改善されれば良いですが、子供の場合は特に取れたと勘違いしてまだ刺さっている可能性も少なくありません。

なので最初から病院で診察を受けることをおすすめします。

関連記事:アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

すぐに病院に行くべき症状

咽頭痛が続く

魚の骨がとれさえすれば咽頭痛はすぐに消失します。

なので痛みが持続しているということは骨が刺さっていると考えられるので病院への受診をオススメします。

熱が出る、首が腫れる

もし魚の骨が刺さっているのを放置しており、発熱や首が腫れるような症状があれば、すぐに病院受診をお願いします。

膿を作っている可能性もあり、魚の骨が深い場所にあれば緊急で手術を行う必要もある危険な状態です。

すぐに病院受診をしましょう。

魚の骨が刺さらないための予防方法

実際に僕自身が外来で患者さまにどうしたら魚の骨が刺さらなくなります?と聞かれた時には『よく噛んで食べるほかないです。』とお伝えさせて頂いています。

何回も噛んだとしても10㎜程度の小骨が喉に刺さることもありますので、小骨だから飲み込んで大丈夫とは思わずにより慎重に食べて頂くことをお願いしています。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

魚骨が刺さった場合には、まずは何度もうがいをして、それで取れなければ、そのまま何もせず病院受診をおすすめします。

また受診する科は、耳鼻咽喉科でないとなかなか難しいです。

また口蓋扁桃に刺さっている場合は「かかりつけ医など開業医の耳鼻科」でも問題なく取ってくれるとは思います。

ですが、内視鏡を使用しての魚骨抜去は「高次医療機関の耳鼻科」でないと行えないこともあるため、かかりつけ医に相談し紹介状を記載してもらえるかなど確認するようにしましょう。

まとめ

一度は魚の骨が喉に刺さった経験がある方は多いかと思いますが、症状を悪化させる可能性もあるため、危ない民間療法はやめましょう。

しばらく痛みが続くようであれば、我慢せずに病院にかかることをオススメします。

参考文献:井上 なつき CT検査にて検出困難な魚骨異物症例の検討:耳展 60:4;189~195,2017

肺がんの初期症状は気づきにくい?症状が出なくても早期発見につなげるには

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

日本人のがんの中で死亡数が最も多い肺がん。

その理由のひとつは、症状などからの早期発見が難しいことにあります。

肺がんは女性より男性に多く、喫煙が発症リスクを高めることが分かっていますが、近年では非喫煙者や女性の患者さんも増えてきています。

今回は、肺がんで現れる症状や早期発見のための検査などについて説明していきます。

是非ご一読ください。

肺がんは初期症状が現れにくい?

初期症状が現れにくい理由

肺がん、特に腺がんは、肺の奥にある肺野の末梢部に発生しやすく、がん細胞がまだ小さく、肺の中にとどまっています。

そのため、初期症状には特有の症状が少ないため、気づきにくいのが特徴です。

また、他の呼吸器疾患との区別がつきにくいことからも、肺がんになっても早期のうちは見過ごされやすい傾向にあります。

関連記事:COPD(慢性閉塞性肺疾患)はタバコが原因?症状や治療を解説

症状が出たときには進行していることが多い

肺癌は一般的な癌の中でも死亡率がたかいとされる病気です。

厚生労働省が2023年9月に公表した「2022年の人口動態統計(確定数)」によると、死亡の原因でもっとも多いのが「がん」であり、死亡数の24.6%を占めました。

「2022年の人口動態統計(確定数)」が2024年9月時点の最新情報です。

死亡原因のがんを部位別でみると、男性は肺がん、大腸がん、胃がん、すい臓がん、肝臓がんの順に多く、女性は大腸がん、肺がん、膵臓がん、乳がん、胃がんの順となっています。

肺がんの初期症状として現れやすい兆候

肺がんの初期症状として現れやすい症状として以下などが挙げられます。

- 咳が長引く

- 血痰や声のかすれ

- 息苦しさや息切れ

- 急な体重減少や倦怠感

- 微熱や高熱が続く

- 胸の痛みや背中の痛み

咳や発熱があることから、風邪と間違えやすいため、5日以上続く発熱や息苦しさ、胸の痛みなどを感じたら病院を受診しましょう。

関連記事:肺がんの気をつけてほしい初期症状や原因、ステージ(進行度)について

症状がなくても肺がんが見つかるケース

健診や人間ドックの画像検査で発見されたケース

自覚症状なし、喫煙歴なしの方で、市の健康診断で肺がん検診(胸部X線検査)実施したところ「要精密検査」という結果に。

CT検査のできる病院(呼吸器科や内科)を受診し、「癌の疑いあり」だったため、気管支鏡検査の結果「肺癌」と診断され、治療開始となりました。

他の疾患や定期通院で偶発的に見つかったケース

高血圧、狭心症の既往がある方は、定期通院時に、血管の狭窄を評価するため「胸部CT検査」を実施したところ、偶発的に肺癌が見つかったケースがありました。

肺がんかもしれないと思ったときの対応

受診の目安

以下に該当する場合は、医療機関を受診することが推奨されます。

- 2週間以上続く咳や痰、血痰、5日以上続く発熱などの症状がある場合

- 人間ドックなどで異常が見られた場合

- 喫煙歴のある40歳以上の方で息切れや咳、痰がある場合

必要な検査

肺がんの検査には以下などがあります。

- CT

- レントゲン

- 喀痰細胞診

- 気管支鏡検査

- 血液検査

上記検査で肺がんが疑われた場合、確定診断として以下などの検査が行われます。

| 喀痰細胞診検査 | 痰を採取して、顕微鏡でがん細胞の有無を確認する検査 |

| 気管支鏡検査 | 細い内視鏡を口や鼻から挿入し、気管支の内部を観察 がんの疑いがある病変が観察されたら、組織や細胞を採取 |

| 生検 | がんの疑いがある病変の一部を採取して、顕微鏡で調べ、がん細胞の有無やがんの種類を確認 |

受診科目の選び方

診療科は、呼吸器内科もしくは呼吸器外科を受診しましょう。

肺がんの初期症状に気づくために意識したいこと

肺がんは初期症状に気づきにくいため以下に注意して早期発見できるように過ごしましょう。

- 症状がなくても油断しない

- 継続的に自分の体調に目を向ける

- 家族にがんの既往がある人は特に注意

- 年に1回は定期的な検診の実施

千葉内科・在宅クリニックでできること

当院では、丁寧な問診・診察を通じて患者様の症状やニーズを詳しく把握し、お一人おひとりに最適な治療をご提案いたします。

血液検査では、がんの診断補助としての「腫瘍マーカー検査」が可能です。

専門的な検査、治療が必要と判断した場合は、専門の医療機関へ紹介状をお書きし、スムーズに受診できるよう手配させていただきます。

まとめ

肺癌の初期症状として特有な症状はないため、早期発見には定期的にがん検診を受けることが大切です。

気になる症状があれば、放置せずに医療機関を受診しましょう。

あなたと大切な人の命を守るため、この知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。

胃がんの初期症状は見逃されやすい?よくあるサインと受診の目安

胃がんは日本人に多い消化器がんの一つで、早期発見・早期治療が予後を大きく左右します。

しかし、初期段階では自覚症状に乏しく、あるいは日常的な体調不良と区別がつきにくいため、見逃されやすい病気です。

本記事では、胃がんの初期症状についての正しい知識と、受診を検討すべきタイミングについて解説していきます。

胃がんの初期症状が見逃されやすい理由

症状が軽く出るため気づきにくい

胃がんの初期段階では、がん細胞が胃の粘膜表層にとどまっているため、はっきりとした症状が現れにくいという特徴があります。

国立がん研究センターの統計によると、早期胃がんの約70%は無症状とされています。

症状があっても、軽度の胃部不快感や膨満感など非特異的なものが多く、「単なる胃もたれ」と判断されがちです。

胃は本来、酸やペプシンなどの強い消化液に常に曝されている臓器であり、ある程度の刺激に耐える構造になっています。

そのため、小さながんができ始めた段階では、胃自体の神経が刺激を感じにくく、痛みなどの警告信号が発せられにくいのです。

日常の体調不良と区別しづらい

胃がんで現れる可能性のある初期症状には、以下のようなものがあります。

- 食後の軽い胃もたれ感

- 上腹部・心窩部の不快感・軽度の痛み

- 食欲不振

- わずかな吐き気

これらの症状は、ストレスや過労、胃炎、機能性ディスペプシアなど、良性の胃腸障害でも起こりうるものです。

日本消化器病学会の調査では、胃がん患者の初期症状の約80%が、他の一般的な胃腸疾患と類似していることが報告されています。

特に現代社会では、仕事や生活のストレスによる胃腸症状を訴える方が多く、その中から胃がんを見分けることは容易ではありません。

我慢しやすく受診が遅れやすい

日本人は「多少の不調は我慢する」という文化的背景があり、軽微な症状で医療機関を受診することに抵抗を感じる方が少なくありません。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、体調不良を感じても約40%の人が「様子を見る」と回答。

特に40〜60代の男性は受診の遅れが目立ちます。

ちょうどこの年代と重なる50代以降が胃がんの発症率が高く、早期発見を遅らせ、悪化してからの発見されるケースが多いです。

さらに、胃がんの症状は徐々に進行することが多く、「少しずつ慣れてしまう」という問題もあります。

例えば、少しずつ食欲が落ちていても、本人は「最近あまり食べなくなった」という程度の認識で、異常と捉えないことがあります。

胃がんの早期発見には、定期的な検診と、継続する軽微な胃部症状に対する適切な医療機関の受診が重要です。

特に50歳を超えたら、症状がなくても2年に1回程度の胃がん検診を受けることが推奨されます。

初期に現れやすい胃がんの症状一覧

胃もたれや食後の不快感

胃がんの初期段階でよく見られる症状の一つが、食後に感じる胃もたれや不快感です。

通常の胃もたれと異なる点として、次のような特徴があります。

- 食事量が少なくても胃もたれを感じる

- 油っぽい食事をしていないにも関わらず胃もたれを感じる

- 以前は問題なかった食べ物でも胃もたれを起こすようになる

- 制酸剤や胃薬を服用しても症状が改善しない

- 同じような症状が2週間以上続くことがある

これらの症状は、胃の粘膜に発生したがん細胞が胃の正常な機能を妨げることで起こります。

原因としては、胃がんによって胃の蠕動運動(食べ物を送り出す動き)が低下したり、胃の伸展性が損なわれたりすることで、食後不快感が生じやすくなるためです。

食欲不振と体重減少

胃がんの進行に伴い、次第に食欲が低下することがあります。

この食欲不振は以下のような特徴があります。

- 徐々に進行し、自覚症状として気づきにくい

- 特に肉類や油っぽい食事に対する嫌悪感として現れることがある

- 結果として意図しない体重減少につながる(3〜6ヶ月で5%以上の体重減少は注意が必要)

日本胃癌学会の報告によると、早期胃がん患者の約15〜20%が診断前に体重減少を経験しているとされています。

これは、胃がんによる栄養の吸収率の低下や代謝変化、食事摂取量の減少が原因です。

特に短期間での説明のつかない体重減少は、胃がんを含む様々ながんの重要なサインとなります。

吐き気・げっぷ・胸やけ

胃がんによって、以下のような消化器症状が現れることがあります。

- 食後の吐き気(実際に嘔吐することは初期段階では少ない)

- 頻繁なげっぷ(特に食後)

- これまでになかった胸やけや胃酸の逆流症状

これらの症状は胃食道逆流症(GERD)など他疾患でも起こりますが、胃がんの場合は治療薬への反応が乏しいことが特徴です。

また、症状が次第に頻度や強さを増していくことが多いです。

国立がん研究センターの調査では、胃がん患者の約30〜40%が診断前にこれらの症状のいずれかを経験していたことが報告されています。

みぞおちや背中の痛み

胃がんによる痛みには、次のような特徴があります。

- みぞおち(上腹部)にある鈍い痛みや不快感

- 食後に悪化する傾向がある

- 時に背中に放散する痛み(特に胃の後壁に腫瘍がある場合)

- 痛みが夜間にも悪化することがある

初期の胃がんでは、はっきりとした痛みを感じることは比較的少ないですが、腫瘍が大きくなるにつれて痛みが現れやすくなります。

胃の神経叢への刺激や、腫瘍による胃壁の伸展が痛みの原因となります。

貧血や疲労感

胃がんの初期段階でも、腫瘍からの微量の出血が続くことで、次のような症状が現れることがあります。

- 徐々に進行する倦怠感や疲労

- 顔色の悪さ(顔や眼瞼結膜の蒼白症状の進行)

- 動悸や息切れ(特に階段の昇降時など)

- めまいや立ちくらみ

これらは鉄欠乏性貧血の典型的な症状です。

胃がんによる慢性的な微量出血は、目に見える吐血や黒色便を伴わないことが多く、気づかれないまま貧血が進行することがあります。

日本人男性や閉経後の女性に原因不明の鉄欠乏性貧血がある場合、胃がんを含む消化管腫瘍の可能性を考慮する必要があります。

厚生労働省の「全国がん登録」データによると、胃がん患者の約25%が診断時に何らかの貧血所見を示していたとされています。

特に50歳以上の方で説明のつかない貧血がある場合は、胃がんの可能性も考慮して胃カメラ検査を検討すべきです。

関連記事:胃がんの症状を解説!胃潰瘍や胃炎との違いは?【早めの検診を】

胃がんの初期症状と似た他の症状

胃潰瘍との違い

胃がんと胃潰瘍は症状が類似することがありますが、痛みの性質と持続性に違いがあります。

胃潰瘍の痛みは食事によって和らぐことが多く、空腹時に強まる傾向があります。

また、比較的短期間で強い痛みが現れ、治療により改善することが特徴です。

一方、胃がんの痛みは徐々に進行し、食事との明確な関連が乏しく、食前食後関係なしに鈍痛が持続する傾向があります。

また、制酸薬などでの痛みの症状改善が不十分なことが多いことがわかっています。

逆流性食道炎との違い

逆流性食道炎は胸やけやげっぷが主症状です。胸やけは胸骨後部の灼熱感として感じられ、特に食後や横になったときに悪化します。

胃がんでは胸やけも症状として現れることがありますが、胃部不快感や上腹部痛などが主となることが多く、食欲不振や体重減少を伴うことが特徴です。

ある研究では早期胃がん患者の約40%に食欲不振が認められることが示されています。

逆流性食道炎の症状は制酸薬(PPI)で改善することが多いですが、胃がんでは一時的な改善にとどまることがあります。

関連記事:逆流性食道炎によくある症状と対処法|口の中が苦いのは注意が必要?

機能性ディスペプシアとの違い

機能性ディスペプシアは、胃の不快感や痛みがあるにもかかわらず、内視鏡検査などで明らかな器質的異常(狭窄や出血などの異常)が認められない状態です。

症状は胃がんと類似することがあり、上腹部痛、早期飽満感(少量の食事で満腹になること)などが見られます。

両者の確実な鑑別には画像検査(内視鏡検査や造影CT検査など)が必要です。

特に50歳以上で新たに症状が出現した場合や、これまで感じていた症状の性質が変化した場合は、胃がんを除外するための画像検査が重要となります。

慢性胃炎との違い

慢性胃炎は多くの場合、軽度の症状が長期間持続することが特徴です。

胃もたれ、膨満感、軽い上腹部不快感などが主な症状です。

特にヘリコバクターピロリ菌関連萎縮性胃炎は胃がんの重要なリスク因子とされています。

胃がんとの大きな違いは症状の進行性と重症度にあります。

慢性胃炎の症状は比較的安定していることが多いのに対し、胃がんでは徐々に症状が悪化し、食欲不振や体重減少などの全身症状が加わります。

胆石症との違い

胆石症は特に食後に右上腹部痛として現れることが多く、しばしば右肩や背中に響くような痛みを発します。

発作的な痛みが特徴で、数分から数時間続いた後に収まることがあります。

また、脂質の多い食事で誘発されやすいという特徴があります。

胃がんの痛みは通常、上腹部正中から左側に感じられることが多く、持続的で鈍い痛みが特徴です。

胆石症では黄疸を伴うこともありますが、胃がんでは通常、初期には黄疸は見られません。

また、胆石症では超音波検査の診断感度が95%以上と高く、比較的容易に胃がんとの鑑別が可能です。

膵がんとの違い

膵がんは上腹部痛に加えて背中の痛みが特徴的です。

痛みは食後に増強し、前かがみになると軽減することがあります。

また、膵がん患者の約70%が診断前に急激な体重減少(3か月で5%以上)を経験することが報告されており、初期から糖尿病を合併することもあります。

胃がんと膵がんはともに消化器のがんですが、膵がんではより早期から黄疸や血糖値の上昇が見られることがあります。

また、膵がんでは便の性状変化(脂肪便)が現れることもあります。胃がんと膵がんの鑑別には造影CT検査が必要です。

いずれの症状も自己判断は難しく、持続する消化器症状がある場合は早めに医療機関を受診して適切な検査を受けることが重要です。

関連記事:みぞおちや右肩の痛みもしかすると胆石が原因かも?胆石症は自然治癒する?

胃がんの検査と受診の流れ

受診目安

胃がん検診の受診目安として、50歳以上の方は特に症状がなくても定期的な検診が推奨されています。

症状がある場合は、以下の症状が2週間以上持続する場合には早急に医療機関を受診すべきです

- 食事量が減少する、食後にすぐに満腹感を感じる

- 原因不明の体重減少(3カ月で5%以上)

- 上腹部の持続的な不快感や痛み

- 食後の膨満感が持続する

- 吐血や黒色便(消化管出血の疑い)

- 貧血症状(めまい、倦怠感)

- 嚥下困難

特にピロリ菌感染者、胃がんの家族歴がある方、喫煙者、塩分の多い食事を好む方は胃がんのリスクが高いため、より慎重な対応が必要です。

内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査)

内視鏡検査は胃がんの診断において最も信頼性の高い検査方法です。

拡大内視鏡やNBI(Narrow Band Imaging)などの特殊光観察により、早期癌の発見率が向上しており、その感度は90%以上とされています。

口または鼻から細い内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察します。

小さな病変も発見可能で、同時に生検(組織採取)ができます。

近年は鎮静剤使用により苦痛の少ない検査が可能です。

検査の6〜8時間前からの絶食が必要で、検査の所要時間は、通常5〜15分程度です。

日本の症例対照研究では、内視鏡検診による胃がん死亡率の減少効果(約60%)が示されています。

バリウム検査(上部消化管X線検査)

バリウム(造影剤)を飲み、X線撮影により胃の形状を観察する方法です。

内視鏡検査に比べ負担は少ないですが、感度は劣ります(約60-70%)。

小さな病変の検出率は内視鏡より低く、異常を発見した場合は内視鏡検査が必要です。

検査前日夜からの絶食が必要で、検査の所与時間は約15〜20分程度です。

国立がん研究センターの研究では、40〜69歳の集団に対するバリウム検査による胃がん死亡率の減少効果は約40%と報告されています。

CT検査

X線を用いた断層撮影で胃と周囲臓器を観察します。

進行胃がんの診断や他臓器への転移確認に有用で造影剤を使用することで診断精度が向上(造影CT)します。

しかし、早期胃がんの検出には限界があり、胃癌の病期診断(ステージング)に重要となります。

検査前4〜6時間の絶食後、検査は約10〜15分程度で完了します。

臨床試験結果によると、胃がんのリンパ節転移診断におけるCTの感度は77%、特異度は78%とされています。

腹部超音波検査

超音波を用いて腹部臓器を観察します。

負担を与えないため、手軽に検査を行えます。

肝臓などへの転移検索に有用ですが、胃壁自体の評価は限界があり、胃がんのスクリーニングには適していません。

胃がん自体の検出感度は低く(30-40%程度)、主に他検査の補助的役割として使用されます。

また、胃の周囲リンパ節の腫大確認に役立つ場合もあります。

先に解説した内視鏡やバリウム、CT検査とは異なり、検査前の絶食はなく、検査時間も約10〜15分程度です。

血液検査

血液検査を実施し各種腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、CA72-4など)を分析して診断に用いられます。

貧血の有無を確認(胃がんによる慢性出血の可能性)できるほか、肝機能、腎機能など全身状態の評価します。

採血は数分で完了しますが、結果が出るまで数時間〜数日程度必要です。

PET-CT検査

放射性同位元素を用いて代謝活性の高い部位を検出します。

小さな病変や早期胃がんの検出感度は限られますが、全身の転移検索に有用です。

胃がんでの感度は約60%で、特に組織型により検出率に差があります。

保険適用は限定的で、術前診断では通常保険適用外です。

検査前6時間の絶食後、薬剤注射から撮影終了まで約2時間程度を要します。

診断確定までの一般的な流れ

- 初診・問診: 症状の聴取、リスク因子の確認、身体診察

- 一次検査: 一般的に内視鏡検査またはバリウム検査から開始

- バリウム検査で異常所見→内視鏡検査へ

- 内視鏡検査と生検: 疑わしい部位から組織を採取

- 病理組織診断: 生検組織の顕微鏡検査(確定診断)

- 病期診断(ステージング):

- CT検査: 胃周囲リンパ節転移や遠隔転移の評価

- 腹部超音波検査: 肝転移などの検索

- 必要に応じてPET-CT

- 進行例では超音波内視鏡(EUS)によるT因子(壁深達度)の精密評価

- 治療方針の決定: 病期や患者の全身状態に基づく総合的判断

費用と保険

| 検査の種類 | 費用相場 |

| 内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査) | 保険適用で約3,000〜10,000円 (施設による差あり、鎮静剤使用で追加料金) |

| バリウム検査 | 保険適用で約2,000〜5,000円 |

| CT検査 | 保険適用で約8,000〜15,000円 (造影剤使用で追加) |

| 超音波検査 | 保険適用で約500~2,000円 |

| 血液検査 | 保険適用で各マーカー約1,000〜3,000円 |

| PET-CT検査 | 自費で約10万円 保険適用で約3万円 |

※保険適用は3割負担の場合

胃がん検診は市区町村の住民検診や職場検診で受けられる場合があり、費用も補助される場合があります。

50歳以上では2年に1回の胃内視鏡検査または胃X線検査が推奨されており、定期的に検診を受けることが早期発見の為には重要です。

胃がんの予防と早期発見のためにできること

ピロリ菌の検査と除菌

ピロリ菌は胃の中に住み着く細菌で、日本人の約半数が感染していると言われています。

この菌が長い間胃にいると、胃の粘膜に炎症を起こし、それが胃がんの原因になることがわかっています。

実は、ピロリ菌に感染していない人では、胃がんはほとんど発生しません。

ピロリ菌がいるかどうかを調べる検査にはいくつか種類があります。

- 便検査

最も簡単な方法で、便の中にピロリ菌の痕跡があるかを調べます。

正確性が高く(約96%)、採取も簡単です。 - 呼気検査

特殊な尿素を飲んで、息を吹きかけるだけの検査です。

ピロリ菌がいると、その尿素が分解され、息の中に特殊な成分が出てきます。

こちらも正確性が高いです(約95%)。 - 血液検査

血液中のピロリ菌に対する抗体を調べます。

手軽ですが、菌を除去した後の判定には向いていません。 - 胃カメラでの検査

胃カメラで胃の組織を少し採取して調べる方法です。

正確ですが、胃カメラを飲む必要があります。

上記検査で、ピロリ菌が見つかった場合は、除菌治療を行います。

主に、胃酸を抑える薬と2種類の抗生物質を1週間飲みます。

この治療で約70-80%の方が除菌に成功しますが、効果がなかった場合は、別の抗生物質に変えて再度挑戦します。

ピロリ菌の除菌をすることで、胃がんりなるリスクを約30-40%減少させることが可能です。

また、胃の炎症や萎縮が進むのを抑え、胃潰瘍がある方は、再発リスクをほとんど無くすことができます。

日常生活でできる予防法

食事で気をつけること

避けたほうが良いもの

- 塩分の摂りすぎ:1日10g以上の塩分摂取で胃がんリスクが2倍になります

- とても熱い飲み物や食べ物:65℃以上の熱さは胃の粘膜を傷つけます

- 焦げた肉や魚:発がん性物質が含まれていることがあります

積極的に摂りたいもの

- 野菜と果物:1日350g以上(小鉢約5皿分)で胃がんリスクが20%減少

- 緑黄色野菜:ニンジン、ホウレンソウなどのビタミンが豊富な野菜

- にんにく:抗酸化作用があり、胃がんリスクを約30%下げる効果が報告されています

- 緑茶:1日5杯以上飲む習慣がある人は胃がんになりにくいというデータがあります

生活習慣の見直し

- タバコをやめる

喫煙者は非喫煙者に比べて胃がんリスクが1.5〜2倍高く、周りの人のタバコの煙を吸うだけでもリスクが上がります

禁煙後、5年くらいからリスクが下がり始めます - お酒は適量に

ビール中瓶1本以上の飲酒を毎日続けると胃がんリスクが上がります

適量(ビール小瓶1本程度まで)なら影響は少ないでしょう - 健康的な体重を維持する

肥満(BMI30以上)だと胃の入口付近のがんリスクが高まります

適正体重(BMI 18.5〜24.9)を維持するよう心がけましょう

検診で早期発見する

日本の胃カメラ検診は効果が実証されています。

胃カメラでは、早期発見率が約70%と高く、5年生存率が98%以上。

早期発見することで死亡率を60%も減らすことができます。

50歳以上になったら2年に1回の胃カメラ検査を、以下のリスクが高い方に該当する方は、毎年の胃カメラ検査が推奨されます。

- ピロリ菌に感染している方

- ピロリ菌の除菌に成功した方

- 親や兄弟に胃がんになった人がいる方

- 胃の萎縮や腸上皮化生(胃の粘膜が腸のような組織に変化すること)がある方

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

千葉内科・在宅クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、ピロリ菌の検査と除菌治療が可能です。

また、胃がんのリスク評価を行い、必要に応じて専門医療機関への紹介も行っています。

お困りの症状や、胃の不快感などがあり気になるという場合は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

胃がんは日本人に多いがんですが、早期発見できれば治療成績は非常に良好です。

しかし、初期症状が見逃されやすいという特徴があります。

胃がんは「サイレントキラー(静かな殺し屋)」と呼ばれることもありますが、適切な予防と早期発見の知識を持ち、定期的な健診を行うことで、多くの場合予防や早期治療が可能です。

不安な症状がある場合は、ぜひ当クリニックにご相談ください。

一人ひとりの状況に合わせた対応をさせていただきます。

虫刺されの腫れがひどい・大きいときの対処法|どんな虫に注意すべき?

夏の季節になるとアウトドア活動や自然の中で過ごす機会が増えてきますね。

しかし楽しいアウトドアでは虫刺されを受けることも多く、その結果、腫れやかゆみに悩まされることがありますよね。

虫刺されの腫れは小さな症状に思えるかもしれませんが、中には病院にかからなくてはならない腫れもあります。

今回は、意外と知らない虫刺されの腫れについてのメカニズムや、注意すべき虫の種類、その治療法に関して解説していきます。

虫刺されで腫れてしまうメカニズム

虫刺されで起こる腫れのメカニズムとして以下の2つがあります。

- 噛まれたことによる物理的な刺激

- 虫の唾液や毒に対するアレルギー反応

噛まれた虫によって物理的な刺激による腫れとアレルギー反応による腫れがそれぞれ、またはどちらも出現します。

関連記事:ダニ刺され・刺された跡で悩んでいる人必見!あせもとの違いは?|症状や治療を解説

虫刺されの腫れで注意すべき虫の種類

虫刺されの原因となる虫で代表的なものをいくつか説明します。

蚊

一番刺される頻度が高く、強い痒みが特徴の腫れを起こすのが蚊になります。

腫れの症状は遅延型反応が主な原因で、子供の場合は外で遊んだ数日後に症状が出ることもあります。

基本的に痒みのみが症状になりますが、人によっては過敏に反応し強い腫れや発熱を起こすこともあります。

発生時期:春~秋(15℃~30℃の気温条件)

ブヨ

ブヨは小さなハエのような虫で水場の近くに多く生息します。

露出した肌を刺してくることが多く、刺された翌日以降に腫れてくることが多いです。

発生時期:3月~10月

ハチ(アシナガバチ、スズメバチ)

刺された場合強い痛みを即座に起こし、またその毒液によるアナフィラキシーショックを起こすことがある危険な虫です。

森や山に多く生息しますが、街中にも生息していることがあり注意が必要です。

発生時期:4月~11月

毛虫

公園や庭の木に生息していることが多く、刺された場合は即座に強い痛みをきたします。

毒を有していることが多いため、翌日以降も腫れが持続します。

発生時期:6月~9月

ムカデ

落ち葉の下などに多く存在し、夜間に人家に侵入することもある虫です。

毒を有した牙で噛まれると激痛を生じます。

発生時期3月~12月(特に6月~8月に被害が多い)

マダニ

山中や森に生息しアウトドアの際に噛まれることが多い虫です。

皮膚に噛みつき続けることが特徴で、腫れのある部分にマダニの体がくっついていることが多いです。

発生時期:春~秋

虫刺されの腫れはいつから起こる?

虫刺されで起こる腫れのメカニズムとして先述したとおり、物理的刺激(即時型反応)とアレルギー反応(遅延型反応)の二つがあります。

| 物理的刺激(即時型反応) |

| 虫に噛まれる・刺されることで起こる反応 噛まれた直後から数時間以内に腫れが出現 腫れてから数時間以内に治癒することが多い 症状が軽い物がほとんど |

| アレルギー反応(遅延型反応) |

| 虫に注入された唾液・毒に対して起こるアレルギー反応 刺されて数時間後から数日以内に腫れが出現 物理的刺激よりも症状が強いことが多い 赤く熱感を伴う腫れと、強いかゆみを引き起こすことが多い |

一般的に虫刺されの腫れは蚊などによるアレルギー反応のことをが多いです。

またアレルギー反応であることから刺された人の免疫応答によって症状が大きく異なってきます。

関連記事:アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

虫刺されの腫れがひどい・大きい・痛いときの対処法

虫刺されの腫れの症状は軽いものであれば基本的に何もしなくても治っていきます。

ただし痒みが強い場合は保冷剤や冷水で冷やすことで痒みを抑えることができます。

痒みが酷い場合、小さなお子様などは掻きむしってしまうことがあるため、出来るだけ冷やして痒みを抑えることをお勧めします。

掻きむしってしまうことで、腫れ周囲に爪傷と感染を起こすこともあります。

また症状が痒みだけであれば薬局で売っている塗り薬の痒み止めを使用しても良いでしょう。

腫れが大きいまたは痛い場合は強いアレルギー反応を起こしている可能性が高いため、炎症を抑えるためにステロイドの塗り薬を使うことをお勧めいたします。

薬局に売っているもので十分なことが多いですが、心配であれば皮膚科へ受診して相談しましょう。

またマダニや蜂に刺された場合、マダニの体や蜂の毒針が体内に残っている可能性があります。

その場合はご自身で取り除くことはせずに皮膚科へ受診するようにしましょう。

虫刺されの腫れを治す治療について

虫刺されの腫れが酷く、病院を受診した場合はどのような治療を行うのでしょうか?

基本的には皮膚に塗るステロイドの塗り薬を使用することが多いです。

ステロイドと聞くと副作用などが強い印象があるかもしれませんが、基本的に1週間程度の使用であり副作用が出ることはほとんどありません。

成人であればアレルギーを抑える内服薬を一時的に使用することもあります。

関連記事:手足口病の症状や潜伏期間、子供だけでなく大人の初期症状やうつる確率について解説

虫刺されの予防対策

虫刺されの予防として物理的に刺されないようにブロックする方法と、虫除けを使うことの二つがあります。

物理的に刺されないためには長袖などを着用し肌の露出を抑えることが対策として挙げられます。

自宅などで蚊帳を用いることも有効です。

注意点としては野外で長袖を着用する場合は熱中症などに注意して、こまめに水分補給を行うようにしてください。

虫除けとしてはディート製剤とイカリジンといったものが有名です。

ディート製剤は広範囲の虫に対して有効ですが、乳児には使用を控える推奨がされています。

どちらも薬局で購入することが可能なので、心配なようであれば薬局で相談することをお勧めいたします。

また蚊取り線香なども有効ですが喘息を悪化させる可能性があること、ペットに影響が出ることがあることから使用の際には注意が必要です。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック

当クリニックではステロイド外用薬と併用して抗ヒスタミン薬の処方など、内服治療も併せて行うことが可能です。

化膿していた場合は必要に応じて医師の判断で、抗生剤の内服治療・外用薬処方等も行います。

まとめ

虫刺されの腫れに関して説明させていただきました。

これからの季節は虫刺されで悩むことがあるかもしれません。

少しでも気になることがありましたら、無理をせず医療機関を受診してください。

参考文献

1)坂本昌彦: 虫刺症(虫刺され)〜蚊を中心に.チャイルドヘルス 25: 25-8. 2022

2)清水宏:新しい皮膚科学 : 498-506. 2005

熱中症で熱がでることはある?熱以外の症状や風邪との違いを解説

夏の暑い日に体調を崩し、発熱した時「これは熱中症?それとも風邪?」と迷った経験はありませんか。

熱中症は命に関わる可能性がある緊急性の高い病気であり、適切な判断と迅速な対応が重要です。

本記事では、熱中症による発熱のメカニズムから、風邪との見分け方、年齢別の注意点まで、医学的根拠に基づいて詳しく解説します。

正しい知識を身につけて、自分や大切な人の健康を守りましょう。

熱中症で熱が出ることはある?

結論から言うと、熱中症でも発熱することがあります。

特に重症化した熱中症では、体温が40℃以上まで上昇することもあり、これは「熱射病」と呼ばれる最も危険な状態です。

熱中症による発熱は、溶連菌やインフルエンザなど細菌感染症・ウイルス感染症とは根本的に異なるメカニズムで起こります。

通常の体温調節システム

- 暑い環境下で体温が上昇すると、汗をかいて体表面から熱を放散

- 皮膚の血管が拡張し、体内の熱を外に逃がす

- 脳の視床下部が体温調節中枢として機能し、体温を一定に保つ

熱中症での体温調節の破綻

- 高温多湿な環境に長時間いることで、大量の発汗により体内の水分と塩分が失われる

- 脱水状態になると、発汗による冷却機能が低下

- 体内に熱がこもり、体温調節機能が破綻

- 結果、体温が異常に上昇し、40℃を超える高熱が出ることがある

この状態は「うつ熱」と呼ばれ、体が自力で体温を下げられなくなった危険な状態です。

熱中症の熱以外の主な症状

熱中症は発熱だけでなく、様々な症状が現れます。

重症度によって症状が異なるため、早期発見が重要です。

めまいや立ちくらみ

初期症状として特に急に立ち上がった時や、長時間立っていた時に最も多く見られる症状です。

暑さによる血管拡張と脱水により、脳への血流が一時的に低下することで起こります。

強い倦怠感

「だるい」「疲れが取れない」といった全身の倦怠感は、熱中症の典型的な症状です。

体内の電解質バランスが崩れることで、筋肉や神経の正常な機能が妨げられ、極度の疲労感を感じます。

筋肉痛やけいれん

大量の発汗により、ナトリウムなどの電解質が失われることでふくらはぎや太ももの筋肉が突然つることがあります。

運動中や運動後に起こりやすい症状です。

汗のかき方の異常

熱中症の進行に伴い、汗のかき方に変化が現れます。

| 初期 | 大量の発汗 |

| 中期 | 汗が出にくくなる、べたべたした汗 |

| 重症 | 全く汗が出なくなる(発汗停止) |

汗が出なくなった状態は、体温調節機能が完全に破綻したサインで、緊急治療が必要です。

吐き気・嘔吐

脱水により消化管への血流が低下し、胃腸の機能が低下することで、吐き気や嘔吐、食欲不振が現れることがあります。

水分を摂ろうとしても吐いてしまう場合は、点滴治療が必要になります。

意識障害や反応の低下

重症化すると以下のような症状が現れます。

- 呼びかけへの反応が鈍い

- 言動がおかしい、会話がかみ合わない

- まっすぐ歩けない、ふらつく

- 意識がもうろうとする

- けいれん発作

これらの症状は脳へダメージが及ぶこともあるため、直ちに救急車を呼び、適切な治療を受ける必要があります。

熱中症の発熱と風邪の違い

熱中症と風邪・ウイルス感染による発熱を見分けることは、適切な対処のために重要です。

以下の表で主な違いをまとめました。

| 比較項目 | 熱中症 | 風邪・ウイルス感染 |

| 発熱のタイミング | 暑い環境にいた直後〜数時間以内 | 数日かけて徐々に症状が現れる |

| 体温の上がり方 | 急激に上昇(40℃以上になることも) | 段階的に上昇(通常38〜39℃程度) |

| 他の主な症状 | めまい、頭痛、吐き気、筋肉痛 | 咳、鼻水、のどの痛み、関節痛 |

| 発症前の環境 | 高温多湿な環境、激しい運動 | 季節や環境に関係なく発症 |

| 対応の緊急性 | 緊急性が高い(重症化すると命に関わる) | 通常は安静で回復(重症化は稀) |

発熱のタイミング

熱中症の場合、暑い環境にいた直後から数時間以内に急激に体調が悪化します。屋外作業やスポーツ中、またはその直後に症状が現れることが特徴的です。

風邪などの場合、ウイルスに感染してから1〜3日の潜伏期間を経て、徐々に症状が現れます。朝起きた時に「なんとなく調子が悪い」という形で始まることが多いです。

体温の上がり方

熱中症は、体温調節機能の破綻により、短時間で40℃以上の高熱になることがあります。解熱剤を使っても下がりにくいのが特徴です。

風邪は、体の免疫反応として発熱するため、通常は38〜39℃程度で、解熱剤が効きやすいです。

併発する症状

熱中症では、呼吸器症状(咳、鼻水、のどの痛み)はありません。代わりに、皮膚の乾燥、顔面紅潮、頻脈などが見られます。

風邪の場合、呼吸器症状が主体で、咳、鼻水、のどの痛みなどが発熱と同時に現れます。

発症前の環境

熱中症の場合、必ず暑い環境や脱水を引き起こす状況(運動、作業、サウナなど)があります。室内でもエアコンを使用していない場合は発症リスクがあります。

風邪は、季節や環境に関係なく、人との接触によって感染します。

対応の緊急性

熱中症は、重症化すると多臓器不全を引き起こし、命に関わります。早急な冷却と水分補給が必要で、改善しない場合は救急搬送が必要です。

風邪は、多くの場合、安静と対症療法で自然に回復します。ただし、高齢者や基礎疾患がある方は重症化に注意が必要です。

関連記事:発熱で風邪以外に考えられる原因|トイレが近くなるのはなぜ?

熱中症で熱が出た時の対処法

熱中症による発熱を確認したら、以下の手順で速やかに対処しましょう。

初期対応の良し悪しが、その後の回復を大きく左右します。

涼しい場所へ移動

最優先で行うこと

- 直射日光の当たらない日陰や、エアコンの効いた室内へ移動

- 屋外で移動が困難な場合は、木陰や建物の陰を探す

- 車内にいる場合は、エアコンを最大にして冷やす

風通しの良い場所を選び、可能であれば扇風機やうちわで風を送ります。

衣服を緩める

体温を下げやすくする工夫

- ネクタイやベルトを外し、ボタンを開ける

- 靴や靴下を脱ぐ

- 不要な上着は脱がせる

- きつい下着やアクセサリーも外す

体表面から熱を放散しやすくすることが重要です。

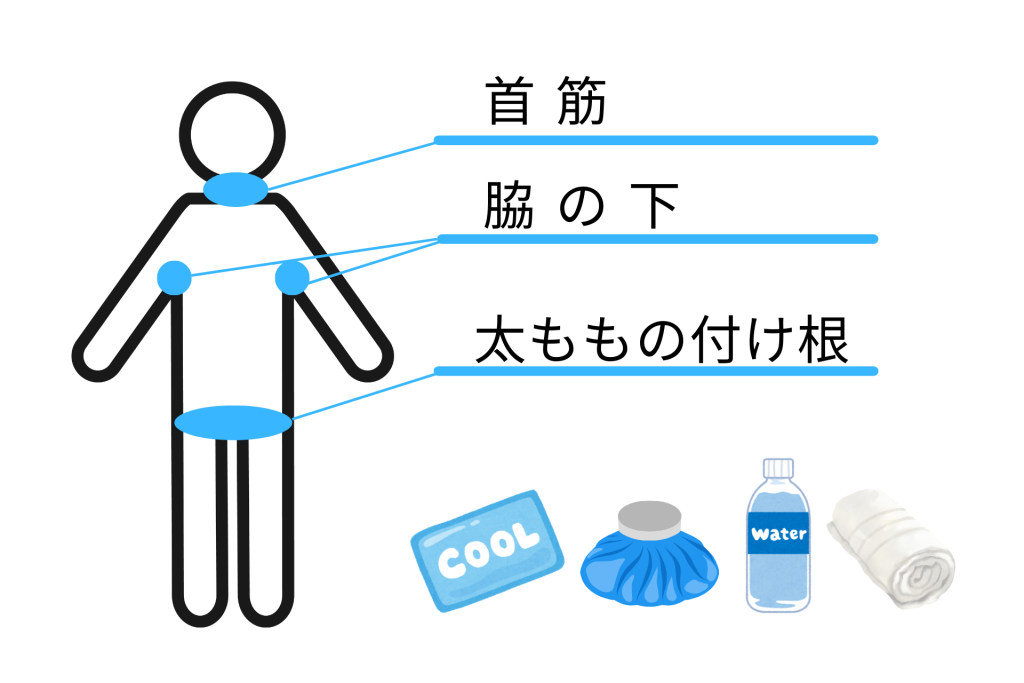

身体を冷やす

効果的な冷却方法

- 冷やす部位:首筋、脇の下、太ももの付け根(大きな血管が通る場所)

- 冷却材:保冷剤、氷のう、冷たいペットボトル、濡れタオル

- 全身冷却:霧吹きで水をかけながら、うちわや扇風機で風を送る

- 注意点:冷やしすぎによる低体温症を防ぐため、震えが出たら一時中断

氷水に全身を浸けるのは医療機関でのみ行う処置です。家庭では部分冷却を中心に行いましょう。

水分補給

スポーツドリンクや経口補水液(OS-1など)を一気に飲まず、少量ずつこまめに摂取しましょう。

水分補給は、15分ごとに100〜200ml程度を目安にしてください。

アルコール、カフェイン飲料は利尿作用があるため避けてください。

意識がはっきりしていて、吐き気がない場合のみ経口摂取を行います。

関連記事:脱水症状に気を付けよう!原因や見分け方について解説!

安静にする

回復を促すために、仰向けに寝かせ、足を少し高くします。

吐き気がある場合は、誤嚥を防止するために横向きに寝かせましょう。

意識がもうろうとしている場合は、無理に動かさず、楽な姿勢で安静を保ちます。

医療機関の受診

以下の症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 体温が38.5℃以上ある

- 水分を自力で摂取できない

- 症状が1時間以上改善しない

- めまいや頭痛が強い

- 尿が出ない、または濃い色の尿が少量しか出ない

以下の症状は緊急事態です。

ためらわず119番通報してください。

- 意識がない、呼びかけに反応しない

- 体温が40℃以上

- けいれんを起こしている

- 呼吸が速く浅い、または不規則

- 歩けない、まっすぐ立てない

- 言動がおかしい、会話が成立しない

- 汗が全く出ていない状態で高熱がある

関連記事:熱中症の治し方や予防対策|熱射病や日射病との違いは?

熱中症による発熱時に気をつけたいこと

年齢や状況によって、熱中症のリスクや対処法が異なります。

特に注意が必要なポイントを解説します。

子どもの場合

子どもは、対応調節機能が未熟、かつ体重に対して体の表面積が大きく外気温の影響を受けやすく熱中症になりやすいと言えます。

また、遊びに夢中になってしまうことで水分補給を忘れがちになるので保護者の方がこまめに水分補給を促してあげるようにしましょう。

水分補給は30分ごとに、休息と一緒に設けることで熱中症を予防することができます。

また、通気性の良い服装と防止の着用も予防対策としておすすめです。

小さなお子様は、自分で体調不良をうまく伝えられないこともあるため様子を注意深く観察してあげてください。

ポイントは、汗のかき方や、機嫌の変化です。

機嫌の変化として注意すべきサインは以下などが挙げられます。

- いつもより元気がない、ぐったりしている

- おしっこの回数が減る、おむつが濡れない

- 泣いても涙が出ない

- 唇や舌が乾いている

また、注意すべき環境として、地面との距離が近いベビーカーや車内には要注意です。

夏場の社内は短時間であっても気温があがりやすく、命にもかかわる危険な環境です。

1分くらいという感覚で車内に放置することは絶対に避けてください。

高齢者の場合

高齢者は、温度感覚の低下に伴い暑さや喉の渇きを感じにくくなっています。

また、腎機能の低下や持病により服薬している薬の影響により脱水になりやすいです。

熱中症対策として時間を決めて定期的に水分補給するようにしましょう。1日に1.2L以上が目安です。

高齢者は、エアコンの使用を控えがちなので室温が28℃以下、湿度60%以下を維持できるようにエアコンを利用しましょう。

家族や近隣の人による声かけも重要な予防対策となります。

以下などの症状が現れた場合は、医療機関を受診してください。

- 普段と様子が違う(反応が鈍い、会話がかみ合わない)

- 食欲がない日が続く

- トイレの回数が極端に少ない

- 皮膚の張りがなくなる(手の甲をつまんで離しても戻りが遅い)

暑いと食欲も落ちやすくなりますが、食事から摂れる水分や塩分が減少することで熱中症になることもあります。

適切な気温・湿度管理や水分補給はもちろんですが、栄養バランスの取れた食事も重要です。

解熱剤の使用について

熱中症による発熱は、風邪の発熱とメカニズムが異なるため、解熱剤の効果は限定的です。

体温調節中枢には作用しますが、うつ熱状態の改善は期待できません。

熱中症による発熱は、まずは物理的冷却(体を冷やす)を最優先で行ってください。

脱水状態での解熱剤の使用は腎機能障害のリスクがあるため、使用する場合は、医師の指示に従い、十分な水分補給と併用しましょう。

やってはいけないこと

- 解熱剤だけに頼る

- アスピリン系の解熱剤を子どもに使用する

- 脱水状態で解熱剤を服用する

- 医師の診察を受けずに市販薬を連用する

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

- 熱中症かもしれないと感じたとき

- 暑い日が続いて体調に不安があるとき

- 高齢の家族の様子がいつもと違うとき

- 熱中症の既往があり、予防法を知りたいとき

上記に当てはまる場合、千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックにお気軽にご相談ください。

症状に応じた適切な診察・治療、重症の場合は、適切な医療機関への紹介も行っています。

熱中症対策のご相談や生活習慣での予防方法のアドバイスも可能です。

まとめ

熱中症は単なる暑さによる体調不良ではなく、命に関わる可能性のある緊急疾患です。

特に発熱を伴う熱中症は重症化のサインであり、迅速な対応が求められます。

特に子どもや高齢者は、自分で体調管理が難しいため、周囲の見守りが大切です。

「おかしいな」と感じたら、早めに医療機関を受診することが、重症化を防ぐ最善の方法です。

脳梗塞は予防できる|病気を防ぐために今日からできる習慣とは?

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

社会の高齢化が進むにつれて、発症する人が増えている脳梗塞。

治療方法の発達に伴い、発症しても元のとおりに回復するケースが増えてきましたが、現在においても脳梗塞は、三大疾病の一つである脳卒中のうちの主な疾患とされています。

今回は脳梗塞について、リスク因子や、発症を防ぐ食事、運動のポイント、前兆としてあらわれる症状などを説明していきます。

是非ご一読ください。

脳梗塞は予防できる病気

脳梗塞とは

脳梗塞は、脳卒中(脳血管疾患)のひとつです。

脳の血管が詰まることで、詰まった部分から先へ酸素や栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまうことにより脳の機能が低下する病気です。

脳梗塞は主に3種類のタイプに分かれます。

- ラクナ梗塞

高血圧や加齢により、脳の細い血管につまる

予後は比較的良好- アテローム血栓性脳梗塞

太い血管が動脈硬化で細くなりつまる

脳梗塞の中で頻度が最も高い- 心原性脳塞栓症

心臓にできた血栓が脳に流れてつまる

重篤な症状になることが多い

脳梗塞の原因

脳梗塞を引き起こす原因は、以下の3つに分類できます。

| 健康状態(持病) | 高血圧・糖尿病・脂質異常症・不整脈 |

| 生活習慣 | 食生活の乱れストレス運動不足 |

| 生活環境 | 寒暖差の激しい場所 |

そのため、以下に該当する人は脳梗塞になりやすいので注意が必要です。

脳梗塞になりやすい人

- 高血圧

- 糖尿病

- コレステロール値が高い

- 不整脈

- BMI30以上(肥満・太り気味)

- 喫煙習慣がある

- 親や兄弟に脳梗塞になった人がいる

- 食事の栄養バランスが悪い

- アルコールをたくさん飲む

- ストレスをためやすい

冬に起こりやすい?

「冬は脳梗塞(脳卒中)に注意」といわれるのは、冬は寒さで血管が収縮したり、体を温めようと血圧が一気に上昇したりすることで、血管が詰まりやすくなり脳梗塞の発症につながります。

また、暖房の効いた室内から寒い所に行くと、屋内、屋外いずれであってもその急激な温度変化で余計に脳梗塞を起こりやすくなります。いわゆる「ヒートショック」です。

外出時は着込んだり、家屋内であってもトイレ、脱衣所、お風呂を温めておくことで急な温度変化を防ぎましょう。

入浴は熱いお湯は避け、半身浴を基本とするのが良いでしょう。

長く肩までつかる入浴方法は呼吸効率の面からも、血圧の急激下降の観点からもお勧めできません。

また、冬は喉の渇きを感じにくく、さらに高齢者はトイレが近くなることを気にして水分を控えがちです。

しかし、水分不足は血液を濃く・ドロドロにし、血栓ができやすくなります。

これが脳の血管を詰まらせ、脳梗塞の直接的な原因になることがあります。

外出時の防寒、室内の温度差対策(脱衣所や浴室の暖房など)、そしてこまめな水分摂取が重要です。

加湿器で皮膚や呼吸からの水分蒸発を防ぐことも有効です。

関連記事:めまいはストレスが原因?何科に行けばいい?合併しやすい症状について解説

脳梗塞の予防法【病気管理編】

高血圧

高血圧は、脳の血管に負担をかけ、動脈硬化を進行させ、血管が詰まりやすくなります。

その結果、脳梗塞を引き起こすリスクが高まるため注意が必要です。

高血圧は自覚症状がないまま進行することが多いため、「サイレントキラー」とも呼ばれます。

血圧は一般的に140/90mmHg未満に保つことが推奨されており、血圧を安定させることで、血管への負担を減らし、脳梗塞の再発防止につながります。

日本脳卒中学会などの最新データでも、その基準が重視されています。

ただし過度に下げると血流不足を招く恐れがあるためコントロールが必要です。

※基準値は個別の状態や合併症によって微調整が必要なため医師の判断が必要です。

※家庭血圧をこまめに測定し、記録することで、血圧の変化を把握することが大切です。

糖尿病

血糖値が上がりすぎると、血液がドロドロになるため血管が詰まりやすくなり、脳梗塞のリスクが高まります。

また、高血糖により、脳の血管が傷つき、傷ついたところがプラークと呼ばれるかたまりになり、血流が悪くなることもあります。

糖尿病患者の脳梗塞発症率は、非糖尿病患者の2~4倍。

血糖コントロール目標は、個々の患者の状態や合併症の有無によって異なりますが、一般的にはHbA1cを7%未満に保つことが推奨されます。

食後の血糖値も重要で、特に食後の2時間血糖値が180mg/dlを超えないように注意が必要です。

※定期的に血糖値やHbA1cを測定し、医師の指示に従って適切な治療を受けましょう。

脂質異常症

血液中に脂質が増えたまま長い期間を過ごすと、増えた脂質が血管の内側に少しずつたまって、血管の中にかたまりを作っていきます。

そして血液の流れが滞ってしまい、動脈硬化を引き起こします。

動脈硬化になっても自覚症状はなく、心臓や脳の血管が詰まって心筋梗塞や脳梗塞の発作を起こすことで、ようやく脂質異常症の危険さに気づくことが多いです。

血液中のLDLコレステロール値が140mg/dL以上の場合を高LDLコレステロール血症と呼び、脳梗塞の発症リスクが増加するため注意が必要です。

LDLコレステロール管理目標値70mg/dL未満が推奨されます。

※脂質異常症は自覚症状がなく、目で見えるわけではないので採血をしないと診断ができませんので、定期的に血液検査をして確認していきましょう。

不整脈

不整脈とは心臓の電気信号が正常に伝達されなくなり、心臓の拍動が不規則の状態になることです。

代表的な不整脈の一つである「心房細動」は、心房がプルプルと震えてけいれん状態になるため、血液は心房の中でよどんでしまい、「血栓」という血のかたまりを作りやすくなります。

心臓でできた血栓が血液と共に動脈に流れ込み、脳の血管が詰まると脳梗塞が起こります。

症状としては、脈の乱れ、動機、めまいなどです。

※自覚症状や脈のセルフチェックをし、簡易的に観察しましょう。

「トン、トン、トン」と規則正しいリズムであれば問題ありません。

「トン、トン、トトン」など不規則なリズムだった場合は、医療機関を受診して心電図や心エコーの検査を受けましょう。

脳梗塞の予防法【生活習慣編】

食事

脳梗塞予防には、健康的な食生活が必要不可欠です。

食事によって摂取する栄養素のバランスを整えることで、生活習慣病のリスクを減らし、脳梗塞予防につながります。

- 野菜や果物の摂取

野菜や果物には、ビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富に含まれています。

高血圧や動脈硬化の予防に効果的です。 - 塩分の摂取量を減らす

高血圧は、脳梗塞のリスクを高める要因の一つです。

食塩の過剰摂取は高血圧の原因となるため、塩分の摂りすぎには注意が必要です。

日本人の平均的な塩分摂取量は1日あたり約10gと言われており、健康増進法では1日当たりの塩分摂取量を7g以下にすることが推奨されています。 - 魚の摂取

魚には、EPAやDHAなどの不飽和脂肪酸が含まれています。

血液をサラサラにし、血管を健康に保つ効果があります。

日本の厚生労働省では、週に2回以上の魚の摂取を推奨しています。 - 食物繊維を含む食品を摂る

食物繊維は腸内環境を整えるのに役立ち、便秘の予防や血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。

特に大豆製品に含まれる水溶性食物繊維は、血中コレステロールを下げる効果もあるため、脳梗塞予防に役立つとされています。 - 無理なダイエットは避ける

急激な体重減少は、体内の脂肪を分解する際に発生する物質が、血管内膜に付着することで動脈硬化を引き起こす可能性があるため、脳梗塞のリスクを高める原因となります。

健康的な範囲内で、無理のないダイエットを心がけましょう。

運動

脳梗塞予防には、適度な運動が必要です。

運動をすることで、血行が良くなり、血液中のコレステロール値を下げることができます。

- 有酸素運動

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水中ウォーキングなど - 筋力トレーニング

スクワット(下半身の大筋群を鍛える)、かかと上げ(ふくらはぎの血流改善)、腕立て伏せ(壁を使った軽めの方法も可)、チューブやダンベルを使った肩・腕の筋トレなど - 日常生活に運動を取り入れる

エレベーターではなく階段、バス停を一つ前で降りるなど

睡眠

睡眠障害は、脳卒中を引き起こす要因になるので、自分の睡眠習慣で問題点があれば、修正することが健康管理の上で役立ちます。

- 毎日6~8時間の質の良い睡眠の確保

- 毎日同じ時間に寝起きし、睡眠のリズムを整える

- 寝室の温度や湿度、騒音、光などを調整し、睡眠環境を整える

- 寝る前のカフェインやアルコールは避ける

- いびきや睡眠時の無呼吸が気になる場合は、医療機関を受診する

禁煙・節酒

禁煙によって血管の収縮が改善され、動脈硬化を進行させることが防げます。

まずは禁煙する理由を明確にしましょう。

理由を明確にすることが、禁煙成功の重要なポイントです。

また、家族や友人など周囲の人に禁煙のことを話しておくと、サポートしてもらえる場合もあります。

禁煙の方法には、ニコチンパッチやニコチンガム、禁煙薬、カウンセリングなど、さまざまな選択肢があります。

禁煙と同じく、アルコールの摂取量にも注意しましょう。

純アルコール20gの飲酒はHDLコレステロールを増やし、動脈硬化のリスクを軽減すると言われています。

しかし多量の飲酒は肥満、脂質異常症、高血圧、糖尿病を発症させるので、週1~2回の休肝日を設け、飲酒量は控えましょう。

ストレス管理

ストレス管理は、血圧のコントロールや自律神経の安定、ホルモンバランスの維持にも役立ち、結果的に動脈硬化の進行を防ぎます。

また、過度なストレスは不眠や過食、喫煙・飲酒量の増加を招き、脳梗塞のリスクをさらに高めるため、以下などのストレス管理を行いましょう。

- ヨガ、瞑想、深呼吸、アロマテラピーなど

- 周りの専門家の心理的サポートやカウンセリングを受ける

関連記事:動脈硬化で起きる症状とは|改善方法や治すことはできる?

脳梗塞の予防は検査も重要

健康診断

血圧測定、血液検査(血糖・コレステロール)、心電図などを行い、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病を早期に発見・治療できます。

生活習慣病の早期発見・治療を行うことで脳梗塞の予防につながるため、定期的に健康診断を受けるようにしましょう。

脳ドック

MRIやMRA、頸動脈エコーなど脳や血管を直接画像でチェックする検査で、健康診断では分からない「隠れ脳梗塞」や「脳動脈瘤」「頸動脈の動脈硬化の進行度」なども把握できます。

簡単に言うと、健康診断は全身の生活習慣病リスクを広く調べるもので、脳ドックは脳とその血管を専門的に詳しく調べる検査です。

脳卒中の家族歴がある方や高リスクの方は、健康診断に加えて脳ドックも検討すると安心です。

脳梗塞は早期発見が大切

脳梗塞の初期症状

「FAST」で確認する脳梗塞の初期兆候

小さな前兆から、脳梗塞をチェックします。

- Face(顔のゆがみ): 口角が片側だけ下がるなど変化があれば危険です。

- Arm(腕の脱力): 両腕を水平に上げられないときは要注意です。

- Speech(言葉のもつれ): ろれつが回らない場合は早急な受診が望ましいです。

- Time(時間の猶予): 発症から時間が経つと治療効果が下がります。

1つでも異常を感じたら、迷わず医療機関へ相談してください。

おかしいと感じた場合

すぐに救急受診を検討すべきケース

- 顔の歪みや言葉のもつれが急に生じたとき

- 片腕や片足だけ異常に力が入らないと感じるとき

- 意識がもうろうとして受け答えが困難なとき

脳梗塞は発症直後の4.5時間が勝負です。

時間を浪費すると、有効な治療の機会を逃す可能性が高まります。

自己判断を避け、すぐに救急車を手配しましょう。

関連記事:脳梗塞の前兆チェック|予防するための3つのポイントを解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

当院では脳梗塞の危険因子となる高血圧症・2型糖尿病・脂質異常症、即日で検査結果をお伝えできる最新の血液検査機器のドライケムを導入しています。

他にも、超音波機器・心電図機器等を導入しており、検査を受けたその日に検査結果をお伝えさせていただけます。(一部の特殊検査を除く)

検査結果で異常を認めた際には、追加で精密検査や診察を受けていただく為に、専門機関や医療機関へ情報提供を行い、紹介受診をしていただくことが可能です。

お困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。

まとめ

脳梗塞は、ときには命にかかわってくる怖い病気ですが、生活習慣を見直し、コントロールすることで、予防することもできます。

そのためにも、適切な食事と運動を心がけ、定期的な健康診断で自身の状態をチェックすることで、脳梗塞のリスクを下げることができます。

あなたと大切な人の命を守るため、この知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。

心筋梗塞の後遺症と症状|後遺症は必ず残るもの?

こんにちは。千葉内科・在宅クリニックです。

今日は、冬に多い病気、「心筋梗塞」について解説していきます。

心筋梗塞は後遺症でも生命の危険にさらされる可能性のあるとても怖い病気です。

心筋梗塞は予防が大切ですが、かかってしまった時は早期の治療、その後のコントロールも重要になってきます。

最後まで読んでいただき、正しく治療を継続していきましょう!

心筋梗塞とは?

心筋梗塞とは、心臓に酸素(栄養)を送る血管である冠動脈が、何らかの状態により閉塞してしまう病気です。

その結果、心臓の筋肉が壊死してしまい機能しなくなるので、命の危険がある病気です。

血管が詰まる場所や原因にもよりますが、意識のある心筋梗塞のほとんどの場合は、胸の痛みが発生してから2時間以内に十分な血流の再開があれば壊死もなく後遺障害は起こらないといわれています。

心筋梗塞の血流再開には、カテーテルでの治療が必要になるため、感じたことのない胸の痛み・背中の痛み・みぞおちの痛みなどを感じた場合は、早期に循環器内科のある病院の受診をお勧めします。

この場合は救急車を要請してください。

しかし、時間の経過とともに治療の効果は低下していき、血流が再開できても、心臓は本来の動きまで回復することはありません。

また、壊死の範囲が広いほど、後遺症として心不全に移行していきます。

早期にカテーテル治療が実施できたとしても、カテーテルでの治療が終了したら、複数の薬剤内服治療に移行していくことになります。

血液をさらさらにする薬(抗血小板薬)や血圧を下げる薬(ACE阻害薬)、コレステロールを下げる薬(スタチン系コレステロール降下薬)は予後を改善することが証明されている薬剤になっております。

後遺症や再発の予防には、その後の内服コントロールや生活習慣の改善も必要になってきます。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

心筋梗塞の後遺症

心筋梗塞を発症すると、心臓の筋肉が壊死し、その影響でさまざまな後遺症が残ることがあります。

代表的な後遺症は以下のとおりです。

・心不全

・不整脈

・心膜炎(ドレスラー症候群)

・血栓症

・塞栓症

それぞれの特徴と症状を詳しく見ていきましょう。

心不全

心不全とは、心筋梗塞によって心臓の筋肉が壊死し、ポンプ機能が低下する状態です。

全身に十分な血液を送り出せなくなり、さまざまな症状が現れます。

主な症状は以下のとおりです。

- 息苦しさ(呼吸困難)

- 軽い動作でも息切れする

- 手足や顔のむくみ

- 疲れやすさ

慢性的な心不全は、内服薬や生活習慣の改善でコントロールできます。

一方、急性の悪化は命に関わるため、息苦しさの急な悪化やむくみの増加、尿量の減少がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。

不整脈

不整脈とは、心臓の拍動リズムが乱れる状態です。

心筋梗塞後は特に注意が必要で、発症から2~3日以内に約90%以上の方に不整脈が現れるとされています。

最も多く見られるのは「心室性期外収縮」と呼ばれる不整脈です。

健康な方にも見られますが、心疾患がある場合は、致死性の不整脈に移行する可能性があります。

また、心筋梗塞後は頻脈性・徐脈性を含め、さまざまな不整脈が現れることがあります。

異変を感じた場合は早めに心電図検査を受けてください。

心膜炎

心膜炎とは、心臓を包む膜(心膜)に炎症が起きる状態です。

心筋梗塞から数日~数週間後に発症することがあり、この場合を「ドレスラー症候群」と呼びます。

原因は、心筋梗塞で傷ついた心臓組織を免疫システムが異物と誤認し、炎症を引き起こすためと考えられています。

主な症状は以下のとおりです。

- 胸の痛み(深呼吸や横になると悪化する)

- 発熱

- 心膜摩擦音(聴診器で聞こえる異常音)

このような症状が現れた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

血栓症

血栓症とは、血管内に血の塊(血栓)ができ、その場で血流が妨げられる状態です。

心筋梗塞によって心臓の動きが低下すると、特に左心室内に血栓ができやすくなります。

血栓症の主な症状は以下のとおりです。

- 脚の腫れや痛み(深部静脈血栓症)

- 胸の痛みや呼吸困難(冠動脈血栓症=心筋梗塞の再発)

血栓が大きくなると血流を完全に塞ぎ、症状が悪化することがあります。

違和感がある場合は、早めに医師へ相談してください。

塞栓症

塞栓症とは、血栓が血流に乗って移動し、離れた場所の血管を詰まらせる状態です。

心筋梗塞後は、心臓内にできた血栓が原因で、全身のさまざまな場所に塞栓症を引き起こすことがあります。

塞栓が詰まる部位によって以下のような症状が現れます。

- 脳塞栓(脳梗塞):突然の手足の麻痺、言葉が出にくい、意識障害

- 腎塞栓:側腹部の痛み、尿量の減少、血尿

- 腸間膜動脈塞栓症:激しい腹痛、吐き気、血便

- 末梢動脈塞栓症:足先の冷感、皮膚の色の変化、激しい痛み

いずれも放置すると重篤な状態に陥るため、症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。

心筋梗塞になったら後遺症は必ず残る?

前述した通り、必ず残るものではありません。

心筋梗塞発症後2時間以内に血流を再開できる場合は後遺症は残りません。

症状を感じた場合は、救急車にて循環器内科のある病院を受診しましょう。

心筋梗塞の原因

心筋梗塞の主な原因は動脈硬化によるものです。

動脈硬化が進むとプラークと呼ばれるコレステロールの塊が血管内にできてしまい、血管が狭くなったり、場合によっては閉塞してしまう可能性があります。

そのほかにも原因として以下などがあげられます。

- 高血圧

- 高脂血症

- 糖尿病

- 喫煙

多くは、生活習慣と密接に関係しているものになるので、生活習慣の見直しが必要になります。

心筋梗塞の症状

胸部の痛み

心筋梗塞で多く感じられる症状が、胸の痛み・締め付け感になります。

感じたことのない痛みや、冷や汗を伴うほどの痛みの場合は心筋梗塞の可能性が高いです。

また、狭心症などの治療で用いる、ニトログリセリンも無効です。

痛みが広がる

心筋梗塞での痛みは、胸・背中・みぞおち(心窩部)だけではなく、左肩や左腕・顎にも放散する痛みを伴うことがあります。

これは心臓の近くに左肩や腕に流れる神経がある待っていることから、心筋梗塞による刺激が、神経に伝わり痛みが起こると言われています。

左肩から腕にかけての痛みは心筋梗塞の放散痛として、典型的な症状になります。

呼吸困難

心筋梗塞で十分な酸素を、肺や全身に届けられないことから、息苦しさを感じることがあります。

安静にしているときでも、息苦しさや息切れを起こします。

関連記事:狭心症の原因や症状、治療について|心筋梗塞との違いは何?前兆がある?

心筋梗塞の予防方法

食生活

食生活のポイントとして以下などが挙げられます。

- 塩分を控える

- 脂質を控える

- バランスのいい食事

ご飯を大盛りにしていた場合は、普通盛りにするだけでも予防の第一歩です!

適度な運動

運動に関しては、有酸素運動が効果的です。

- 毎日30分程度のウォーキング

- 歩くときは早歩きを意識する

- なるべく階段を利用する

自分の生活スタイルに合わせて、有酸素運動を取り入れていってください!

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

心筋梗塞後の後遺症について千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは以下を行うことができます。

- 内服管理

- 心電図の検査

- 生活習慣の指導

- 心臓エコーによる心機能の評価

- 血液検査による心機能の評価

予防に関しても、血液検査や心電図検査を用いて適切なアドバイスを行うことができます。

お気軽にご相談ください。

まとめ

冬に多い病気の心筋梗塞。

心筋梗塞自体が、命の危険もあり非常に怖い病気です。

また、心筋梗塞の後も怖い後遺症が隠れているので症状がよくなっても、治療の自己中断などはせず医師や医療従事者と二人三脚で治療を進めていきましょう。

ご不安なことがあれば千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックにご相談ください。

高齢者が食欲不振になる原因は?改善するためのポイントやおすすめの食べ物を紹介

加齢とともに食欲が低下するのは自然な現象です。

しかし、急激な食欲低下や長期的な食欲不振は深刻な健康問題につながる可能性があります。

この記事では、高齢者の食欲不振の原因から改善方法、さらには具体的な対策まで詳しく解説していきます。

高齢者が食欲不振になる主な原因

加齢による変化

加齢に伴い、私たちの味覚や嗅覚は徐々に衰えていきます。

また、唾液の分泌量が減少することで、食べ物を飲み込むことが難しくなります。

このような身体的な変化によって、食事の楽しみが減少し、自然と食欲が低下してしまうのです。

基礎疾患の影響

慢性的な病気や日常的に服用している薬の副作用によって、食欲が低下することがあります。

特に胃腸の不調や口内炎などの症状がある場合、食事そのものが苦痛となってしまうことがあるので、注意が必要です。

また、服用している薬の種類によっては、副作用として食欲低下が起こる場合もあります。

環境の変化による影響

介護施設への入所をしたりすることで、食事の環境が大きく変化します。

長年慣れ親しんだ環境から離れることで精神的なストレスを感じ、それが食欲低下につながることが多いです。

また、一人での食事は寂しさを感じやすく、食欲減退の原因となることがあります。

精神的ストレス

高齢期には、家族との別れや退職後の生活の変化など、様々な心理的負担を抱えることが少なくありません。

このような精神的なストレスは食欲に大きな影響を与え、時には深刻な食欲低下を引き起こすことも考えられます。

息苦しさと身体的な不調

呼吸器の疾患や心臓の病気により、息苦しさを感じると食事に集中できなくなります。

また、食事中の息切れは食欲を著しく低下させる原因となっています。

関連記事:誤嚥性肺炎の末期症状とは?急変したときの対処法を徹底解説!

高齢者の食欲不振が続いた場合のリスク

低栄養

食欲不振が続くと、必要な栄養素が不足しやすくなります。

特に高齢者は、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどが不足しがちです。

栄養不良は、筋力の低下や体力の低下、免疫力の低下を引き起こし、感染症にかかりやすくなるリスクが高まります。

筋肉量の減少(サルコペニア)

十分な食事を摂取できないことで、筋肉量が減少する「サルコペニア」が進行する可能性があります。

筋肉量が減ると、転倒や骨折のリスクが高まり、さらに日常生活の自立性が失われる恐れがあるため注意が必要です。

これにより、要介護状態に陥るリスクが増大します。

免疫力の低下

栄養不足は免疫力の低下に直結します。

免疫力が低下すると、風邪や肺炎、尿路感染症などの感染症にかかりやすくなり、回復も遅れることがあります。

特に高齢者は、感染症が重篤化しやすく、生命にかかわる場合もあるので注意が必要です。

認知機能の低下

栄養素の不足、とくにビタミンやミネラル(ビタミンB群、ビタミンD、鉄、亜鉛など)の不足は、認知機能の低下を招く可能性があります。

栄養状態が悪化することで、認知症の進行が早まったり、症状が悪化したりすることがあります。

社会的孤立の進行

食欲不振が続くと、食事を共にする機会が減少し、家族や友人とのコミュニケーションが減少することがあります。

これにより、社会的孤立をしやすくなり、うつ病などの心理的問題が深刻化するリスクがあります。

回復力の低下と入院リスクの増加

十分な栄養が取れていないと、手術後の回復や病気の治りが遅くなります。

体の回復力が弱まることで入院期間が長引き、寝たきりの時間が増えるほど筋力や体力も低下してしまいます。

そして退院できても、体が十分に回復していないために再び具合が悪くなって入院するケースも少なくありません。

高齢者の食欲不振を改善するためのポイント

調理にひと手間加える

食材の切り方や盛り付けを工夫することで、見た目の魅力を高めることができます。

例えば、色とりどりの野菜を使用したり、食べやすい大きさに切り分けたりすることで、自然と食欲が湧いてきます。

食事する環境を整える

食事の時間や場所を固定し、規則正しいリズムを作ることが大切です。

また、できるだけ誰かと一緒に食事をすることで、会話を楽しみながら自然と食事量が増えていくでしょう。

季節の装飾や音楽を取り入れることも、食事を楽しむための良い方法です。

食べられそうなものを提案する

その日の体調や気分に合わせて、食べたいものを選べる環境を整えましょう。

無理に食べる量を増やそうとするのではなく、少量でも栄養価の高い食品を選ぶことがポイントです。

関連記事:訪問診療とは?診療の内容や受診すべき人の特徴などについて解説

高齢者の食欲不振におすすめの食べ物

のどごしのよい食材

そうめんやうどんなど、つるりとした食感の麺類は食べやすく、消化も良好です。

また、豆腐や茶碗蒸しなども、喉越しが良く栄養価も高い食品として知られています。

冷たい食べ物の活用

暑い季節や食欲が落ちている時期には、冷やし中華やそうめん、アイスクリームなどの冷たい食べ物もおすすめです。

しかし、冷たい食べ物は体を冷やしてしまうため、体調を考慮しての摂取が必要です。

やわらかい食材の選択

肉や魚は、蒸す・煮るなどの調理法でやわらかく仕上げることが重要です。

野菜も、固すぎないように調理時間を調整し、食べやすい柔らかさに調節しましょう。

高齢者の食世不振が続いているときにおすすめの栄養補助食品

明治メイバランスアイス

アイスクリームタイプの栄養補助食品で、冷たさと美味しさで食欲を刺激します。

手軽に必要な栄養を摂取でき、特に暑い季節や食欲が低下している時期に効果的です。

バニラ味とチョコレート味があり、デザート感覚で楽しむことができます。

明治メイバランスミニ

小容量(125ml)で高カロリー(200kcal)な栄養補助食品です。

甘みを抑えた飲みやすい味わいで、様々なフレーバーが用意されています。

持ち運びにも便利なサイズで、外出時の栄養補給にも最適となっています。

やさしくラクケアやわらかプリン

なめらかな食感で食べやすく、高齢者に必要な栄養素がバランスよく配合されています。

タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富で、少量でも効率的に栄養を摂取することができます。

ミニタスエネルギーゼリー

ゼリータイプの栄養補助食品で、喉越しの良さが特徴です。

手軽に持ち運べるポーチタイプで、必要な時にすぐに栄養補給ができます。

水分補給と栄養補給を同時に行えるため、脱水予防にも役立ちます。

エンジョイカップゼリー

食べやすい80kcalサイズで、様々な味が楽しめるゼリーです。

ビタミンCが豊富で、免疫力の維持にも効果的です。

カロリーメイトゼリー

手軽に必要な栄養を摂取できるゼリータイプの栄養補助食品です。

5大栄養素がバランスよく配合されており、食事の代替としても利用できます。

持ち運びやすい容器で、外出時の栄養補給にも便利です。

これらの栄養補助食品は、食欲不振時の栄養補給を支援する有効な手段となります。

ですが、過度な依存は避け、できるだけ通常の食事での栄養摂取を心がけることが大切です。

また、持病のある方は、使用前に医療専門家に相談することをおすすめします。

関連記事:RSウイルスに高齢者が感染すると危険?重症化や死亡のリスクについても

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、外来診療と在宅診療を行っております。

実際、診療中にご高齢患者様の食欲不振のご相談をよくいただくことがあります。

食欲不振を解消できるよう、食事をしやすい環境づくりや食材、栄養補助食品を活用するアドバイスが可能です。

患者様、お一人おひとりに対処法も合う、合わないがあると思うので、患者様・ご家族様と一緒に食事を摂れるような方法を一緒に検討していきましょう。

まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

高齢者の食欲不振は、様々な要因が複雑に絡み合って起こる症状です。

本人の努力だけでなく、周囲のサポートも重要となります。

食事の工夫や環境の調整、必要に応じて栄養補助食品を活用するなど、状況に応じた対策を取ることが大切です。

ただし、深刻な症状や長期化する場合は、無理に対処しようとせず、専門家に相談することをおすすめします。

早めの対応が、より良い改善につながります。

食事は健康の基本であり、生活の質を左右する重要な要素です。

この記事で紹介した方法を参考に、楽しく健康的な食生活を続けていただければ幸いです。

参考文献

厚生労働省. “高齢者の食欲低下の原因と対策.” 厚生労働省ホームページ

日本老年学会. “高齢者の食思不振に対する栄養管理.” 日本老年学会

社会福祉法人 全国社会福祉協議会. “高齢者の栄養状態の改善に向けて.” 全国社会福祉協議会

厚生労働省. “高齢者の低栄養のリスクと対策.” 厚生労働省ホームページ

日本老年学会. “サルコペニアと高齢者の栄養管理.” 日本老年学会

日本栄養士会. “高齢者の食欲不振と栄養状態改善.” 日本栄養士会