手が震える理由とは?ストレスが原因?考えられる病気や疾患を解説

気が付いたら手が震えるという経験はありませんか?

医学用語では震えのことを、手の「振戦(しんせん)」と呼びますが、実は振戦には多くの原因があります。

中には大きな病気が隠れていることもあるので、手の震えが続くようであれば、一度最寄りの病院へ相談するようにしましょう。

今回はそんな手の震えの原因や、手の震えが出やすい人の特徴、病院へ行くべき理由などについて詳しく解説していきます。

手が震える原因とは

手が震える原因は、実は多岐に渡ります。

生理的振戦

生理的とは、生命活動をしていれば誰にでも一定程度みられる現象を指し、病的な意味合いはありません。

指の運動は神経によって緻密にコントロールされており、かすかな震えが生じることがあります。

本態性振戦

本態性とは、原因がはっきりしないと言う意味の医学用語になります。

つまり、本態性振戦とは、問題となるようなはっきりとした原因がなく、ふるえが出現する病気という事です。

別の言い方をすれば、震えること以外は問題がない、病気はないという事になります。

身体の病気の症状の一つ

色々な疾患で、手が震えると言う症状がみられます。

全てを列挙することが難しいので、代表的な疾患を列挙します。

最も多いのが、パーキンソン病と言う神経疾患です。

その他、甲状腺機能亢進症や、低血糖発作などといった内分泌代謝系の疾患や、脳出血や脳梗塞といった脳血管障害の後遺症などで見られます。

薬やお酒の離脱症状

お薬の中には手の震えを副作用とするものがあります。

薬剤性パーキンソニズムと言って、薬の副作用によってパーキンソン病と似た状態になってしまうことによって生じます。

また、お薬の中には、その薬を急に中断することによって手の震えが出現する物もあります。

ベンゾジアゼピン系薬剤の離脱症状が代表例です。

また、お酒も、習慣的に長期に続けている場合、お酒が切れてくると手が震えると言う離脱症状が出現することがあります。

ストレスや緊張などの心的な要因

ストレスや不安、緊張は、神経系に影響を与えて手の震えを引き起こすことがあります。

緊張する状況下ではより顕著になります。

関連記事:立ちくらみの原因は病気?吐き気と肩こりとの関係性について

手が震えるときに考えられる病気

ここからは、手が震える際に考えられる病気などについて詳しく解説してきます。

本態性振戦

先述しましたが、本態性とは、原因がはっきりしないと言う意味の医学用語になります。

つまり、本態性振戦とは、問題となるようなはっきりとした原因がなく、ふるえが出現する病気という事です。

別の言い方をすれば、震えること以外は問題がない、病気はないという事になります。

症状が軽い場合は、特段の治療を必要としない場合もありますが、物をつかむことが難しい、文字を書くことが出来なくなったなど、日常生活に支障を来すようになれば、薬物療法などの適応になります。

甲状腺機能亢進症に伴うもの

喉の前面に甲状腺と言う小さな臓器があります。

主に代謝に関係しているホルモンを作っているのですが、何らかの原因により甲状腺からホルモンが過剰に出てしまう病気を甲状腺機能亢進症と呼びます。

甲状腺機能が亢進してしまうと、安静にしていても、激しい運動をしているのと同様な状態になります。

体重が減る、動機がする、大量に汗をかく、といった症状のほかに、手の震えも、この疾患では良く見られます。

パーキンソン病に伴うもの

パーキンソン病は、手の震え、動作緩慢、筋固縮、姿勢保持障害を特徴とする、神経疾患です。

ふるえは、静止時(力を入れていない時)におこり、手を動かすとふるえが小さくなります。

関連記事:パーキンソン病になりやすい人の特徴や症状とは?|原因から治療、社会サービスの解説

アルコール離脱に伴うもの

アルコールを習慣的かつ長期間続けていると、アルコールを急にやめた時や、アルコールが切れた時に離脱症状が出現することがあります。

離脱症状の一つに、手のふるえがあります。

アルコールを再度摂取すると症状がなくなるため、依存性が強くなる危険性があります。

脳血管障害の後遺症

脳血管障害は、脳出血や脳梗塞などの総称です。

手先の筋肉をコントロールしている神経領域が、脳出血や脳梗塞によって障害を受けると、後遺症として手が震えることがあります。

低血糖によるもの

著しい低血糖によって手の震えが生じることがあります。

特に糖尿病患者さんに多く見られます。

関連記事:糖尿病の症状|低血糖・高血糖別の違いは?三大合併症についても-横浜内科・在宅クリニック

薬剤性

お薬の中には手の震えを副作用とするものがあります。

薬剤性パーキンソニズムと言って、薬の副作用によってパーキンソン病と似た状態になってしまうことによって生じます。

また、お薬の中には、その薬を急に中断することによって手の震えが出現する物もあります。

ベンゾジアゼピン系薬剤の離脱症状が代表例です。

心因性

ストレスや不安、緊張は、神経系に影響を与えて手の震えを引き起こすことがあります。

緊張する状況下ではより顕著になります。

手の震えが出やすい人の特徴

ここでは、生理的な震えや、体の病気に伴う震えではない、本態性振戦について詳しく説明します。

本態性振戦は震えのみが症状の病気です。

言い換えると、震え以外の症状はみられないのが特徴です。

40歳以上では4%程度

65歳以上では5~14%程度

が本態性振戦の患者であるとの報告があります。

ご家族の中に本態性振戦を持っている方が多い場合は、若い方でも本態性振戦になる方もいらっしゃいます。

しかし、一般的には年齢を重ねるとともに増加傾向にあります。

裏を返せば、50歳未満で、本態性振戦の家系でないのに手が震える場合は、何らかの体の病気を発症している可能性もあります。

早めに病院を受診するようにしましょう。

本態性振戦では、一般的に運動時(手を動かしている時)に震えの症状が現れます。

本態性振戦と良く比較されるパーキンソン病の震えは、安静時(手を動かしていない時)に震えると言う特徴があります。

本態性振戦の震えは、症状が軽いうちは問題になりませんが、以下など、日常生活に不自由をきたすようになると治療が必要になります。

- 字が書きにくくなる

- お箸やスプーンなどが使いにくくなる

- 手に持ったコップの水がこぼれる

本態性振戦の原因は、まだよく分かっていませんが、精神的に緊張すると症状が悪くなることなどから、興奮したときに働く交感神経の関係が疑われています。

また、遺伝の関与も指摘されており、家族や親類にも同じように本態性振戦の人がいる場合は注意が必要です。

関連記事:子どもに多い起立性調節障害の症状とは|原因や治し方を解説

手の震えを治す治療方法は?

では、手の震えを治す際の治療方法はどんなものがあるのでしょうか?

以下では治療方法について詳しく解説していきます。

薬物療法

振戦の症状を軽減するために、薬物療法が行われることがあります。

主に使用されるのは、β遮断薬や、ベンゾジアゼピン系薬剤、抗てんかん薬などによって、神経の過剰な活動を抑制します。

理学療法

理学療法は身体機能の改善と安全性に焦点を当てています。

筋力、バランス、柔軟性の改善を目指したエクササイズやストレッチング、リラクゼーションなどを通して、筋肉のコントロールを向上させることを目指します。

深部脳刺激(しんぶのうしげき(DBS))

特に重たいパーキンソン病の患者や、薬物療法に十分に反応しない患者に対しては、深部脳刺激(DBS)が選択肢となることがあります。

これは、特定の脳の領域に電気信号を送る装置を外科的に埋め込む手法で、振戦や他の運動症状を軽減します。

専門施設でのみ行われる治療であり、専門医との十分な検討が必要です。

生活習慣の改善

ストレスにより緊張状態が継続すると、交感神経が昂り、手のふるえにつながることがあります。

十分な睡眠、休養が必要です。

また、定期的な運動、バランスの取れた食事、良好な睡眠衛生、ストレス管理などの生活習慣の改善は、様々な病気の予防にとって非常に重要です。

手の震えを感じたら病院へ行くべき理由

手の震えの原因で解説したように、甲状腺や低血糖といった内分泌・代謝性の疾患や、脳血管障害やパーキンソン病といった神経疾患、その他にもアルコールや現在の内服薬、そしてストレスなどの精神的な問題まで、原因は多岐に渡ります。

特に高齢者は、「年だから」と軽く考える方も散見されます。

しかし、どういった原因で手の震えが起こっているのかは病院で診察や検査などを行わないとわかりません。

一度医療機関に相談してみてはいかがでしょうか。

関連記事:突発性難聴になったら放置せずにすぐに病院へ行くべき理由を解説

まとめ

今回は、手の震えの原因や、手の震えが出やすい人の特徴、病院へ行くべき理由などについて詳しく解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

手が震えることを、手指の振戦と呼びます。

振戦には生理的振戦と言って治療を必要としない場合もありますが、中には体の病気や、お酒や薬の影響、ストレスなどが原因であることもあるため、一度検査をしてみましょう。

急性扁桃炎の症状や早く治す方法を解説|急性咽頭炎との違いは?

のどの痛みはとても辛い症状ですよね。

またのどの痛みから食事が取れないことで脱水を起こし、さらに症状を悪化させることもあります。

のどの痛みを起こす病気は多数存在し、中には重症化すると命に関わることがあります。

今回はそんなのどの痛みが起こる原因や、症状、治し方などについて詳しく解説していきます。

のどの痛みでお困りの方必見です。

急性扁桃炎になる原因

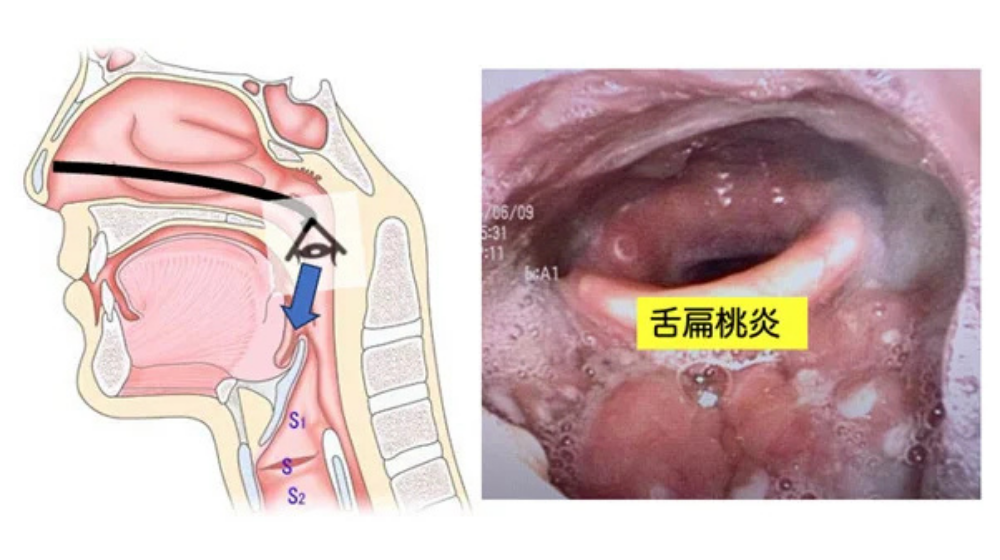

のどの構造について

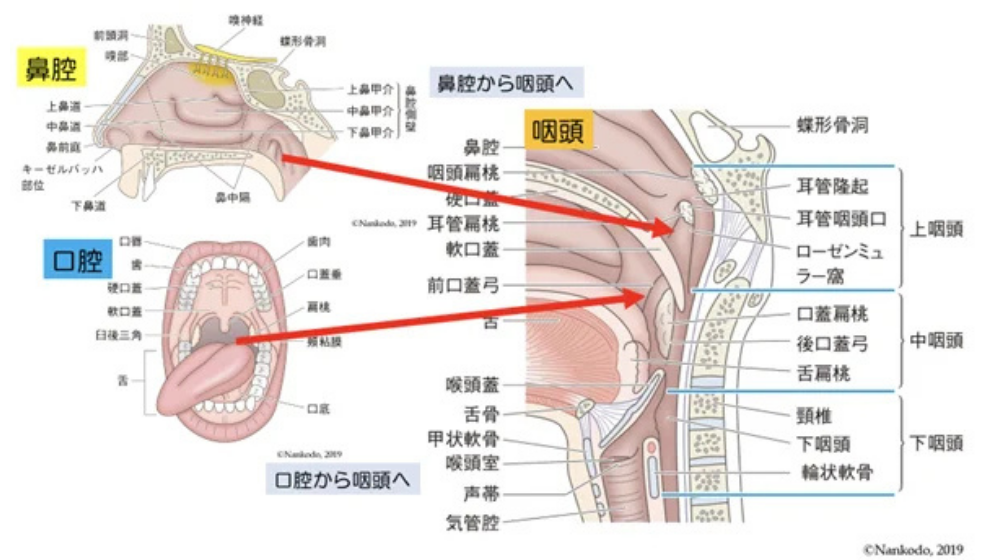

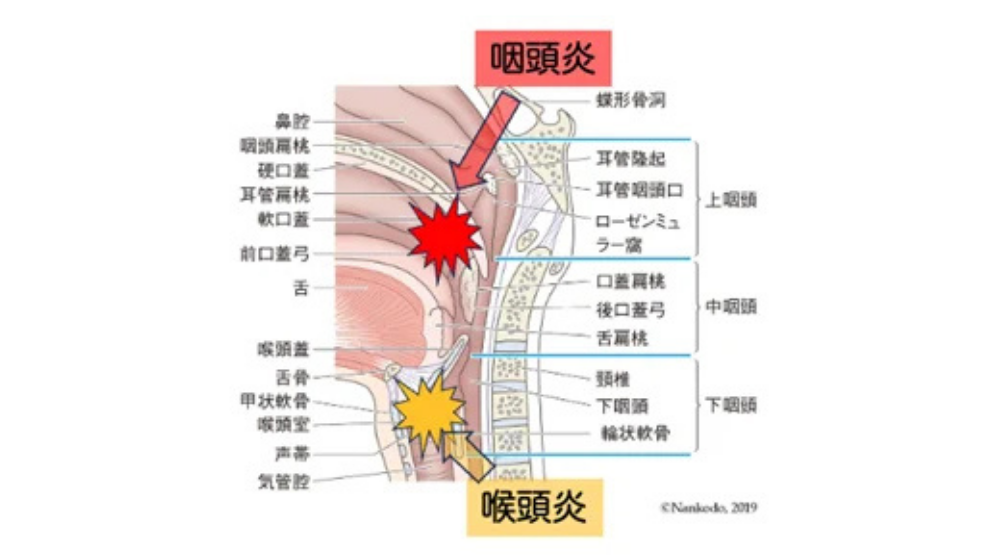

のどは専門用語で咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)と表現される管の構造です。

咽頭は鼻腔や口から連続した構造で、下方には喉頭が存在しています。

咽頭は上から下にかけて、上咽頭、中咽頭、下咽頭と分類されます(図参照)。

咽頭・喉頭の分類としてのイメージは、以下の認識です。

- 咽頭は食べ物の通り道

- 喉頭は空気の通り道

咽頭では、口で咀嚼された食事がさらに咽頭の壁で潰され、食道へ流されます。

喉頭は声門を介して気管と連続し、呼吸の際に空気が出入りします。

食事が食道までに到達するまでには、”嚥下(えんげ)”という機能が働き、咽頭と喉頭が協調して働き、食物が気道に落ちずに食道に入って行くように調整してくれています。

この機能が病気や加齢でうまく行かなくなり、食事が気管に落ちてしまうことを誤嚥(ごえん)と言います。

扁桃(へんとう)ってなに?どこにあるの?

よく扁桃腺(へんとうせん)という言葉を耳にしますが、これは医学用語ではありません。

扁桃という言葉が正確な用語になります。

それでは扁桃とは何をしている臓器でしょうか?

扁桃は、体の外から侵入してきたウイルスや細菌などの微生物に対する免疫学的な役割を果たしています。

実際に、この扁桃組織では免疫反応を起こす上で大切なリンパ球が多数みられます。

『扁桃腺をとる手術』というフレーズもよく聞きますが、ここで言う扁桃腺(扁桃)とはどの部位を指しているでしょうか?

多くはこの扁桃とは”口蓋扁桃(こうがいへんとう)”のことを言っています(図参照)。

しかし、実際には口腔・咽頭領域には多数の扁桃組織が存在しています。

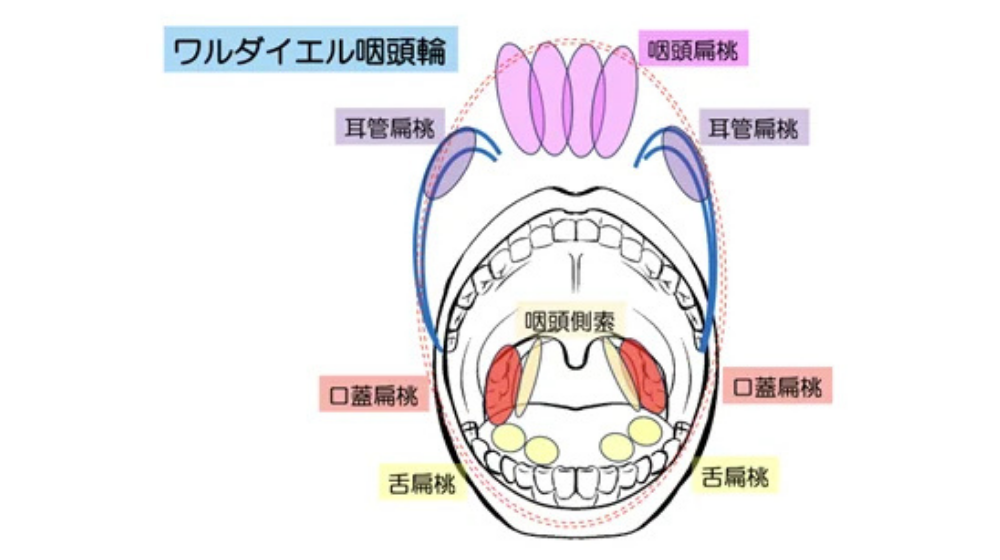

この口腔・咽頭領域に多数存在する扁桃組織は輪っか状に配列されており、Waldeyer(ワルダイエル)咽頭輪(いんとうりん)と呼ばれます。

ワルダイエル咽頭輪には、口蓋扁桃の他に以下が左右対称に配列しています。

- 舌扁桃(ぜつへんとう)

- 耳管扁桃(じかへんとう)

- 咽頭扁桃(いんとうへんとう)別名:アデノイド

- 咽頭側索(いんとうそくさくえん)

ペンライトなどで口の中を見た時に実際に見えるのは口蓋扁桃と咽頭側索のみです。

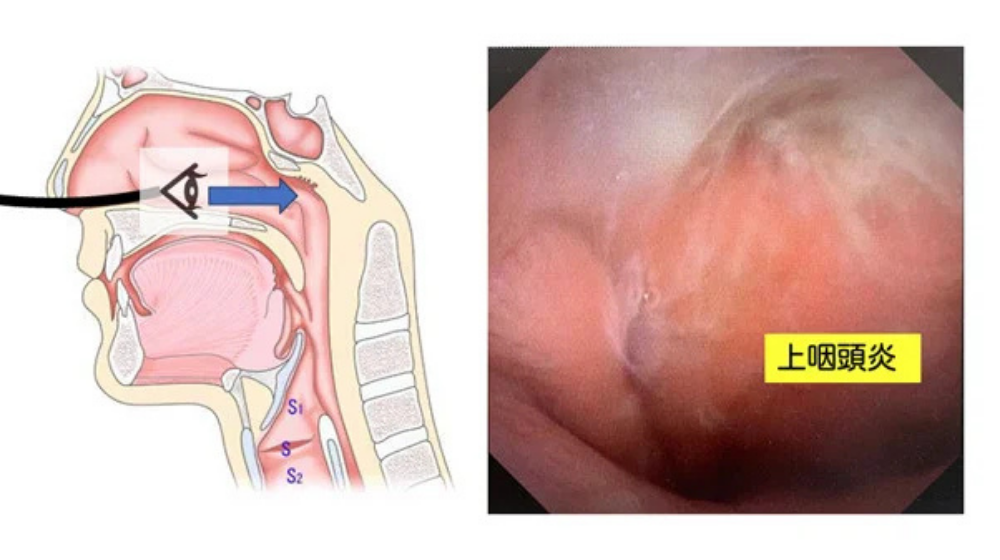

咽頭扁桃、耳管扁桃は鼻の奥の方に存在し、舌扁桃は舌の付け根(後ろの方)に存在しているため、耳鼻咽喉科の検査で使用する喉頭鏡やファイバーを用いないと見ることはできません。

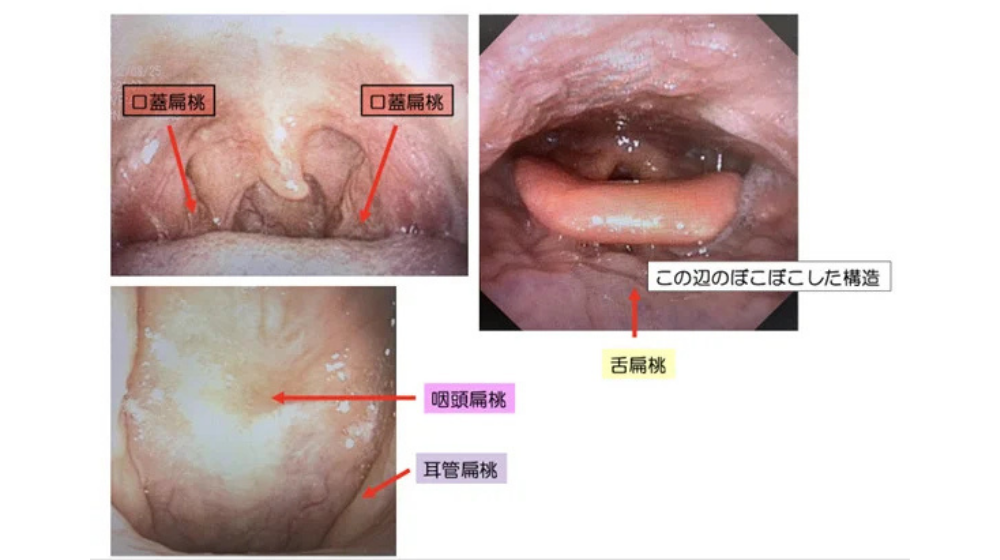

参考に、それぞれの扁桃組織の写真を掲載します。

これは、30代後半ののど所見です。ちなみに私ののどの写真です。

みなさんはこれを見て、どう感じるでしょうか?

赤い矢印はあるものの口蓋扁桃以外はどこにあるのかよくわからないのではないでしょうか?

それが普通の感想だと思います。

実は、これらの扁桃組織は子供では大きいのですが、成長発達に伴って縮小してしまい、口蓋扁桃以外ははっきり残りません。

厳密には口蓋扁桃も多くの成人では、ほとんど萎縮してしまい痕跡的な所見となることが多いです。

これらの扁桃組織はパッと見はわかりません、いざ風邪などののどの炎症の病気になった時に急に変化して、炎症所見を見せてくれます。

つまり炎症所見がないとはっきりしないのが扁桃組織です。

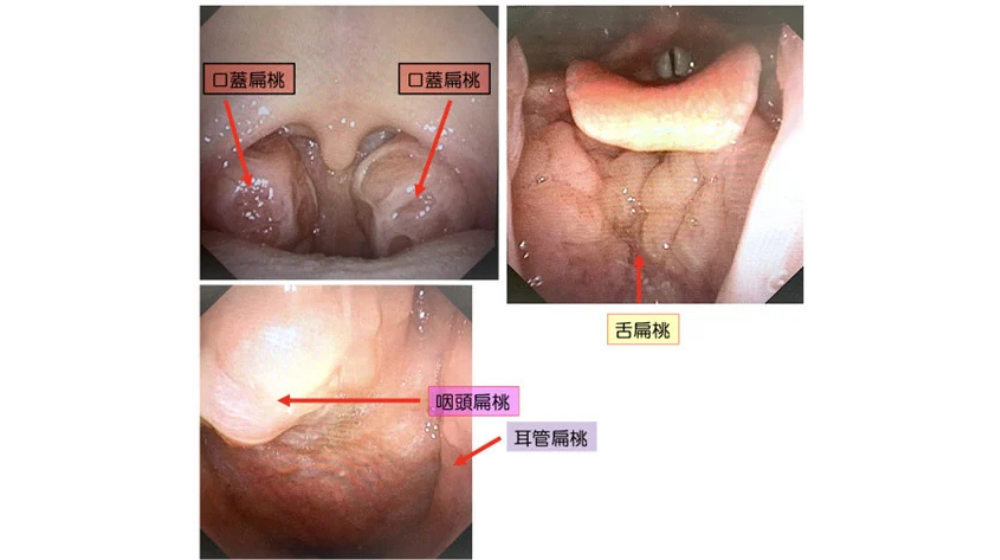

参考に子供(6歳)の扁桃所見を以下に提示します。

扁桃組織がよくわかるように、やや肥大気味の扁桃所見の患児の写真を掲載しました。

これは因みに私の子供の写真です。

大人(私)と比較すると、口蓋扁桃が大きく内側に突出しています。

咽頭扁桃(アデノイド)もやや大きく盛り上がっています。

舌扁桃も大人と比べるとぼこぼこした度合いが強いように見えるかと思います。

ややいびき症があるうちの子供は、このように扁桃肥大がありますが、普通のお子さん(6歳程度)は、もう少し扁桃は小さいです。

口蓋扁桃について

それではもう少し扁桃組織の構造についてフォーカスしていきましょう。

その代表格である口蓋扁桃について深堀りします。

先ほど『扁桃は、体の外から侵入してきたウイルスや細菌などに対する免疫学的な役割を果たしています』と言いました。

では、これはどのようにして反応が起こるのでしょうか。

そのためにはまずは口蓋扁桃の構造をみていく必要があります。

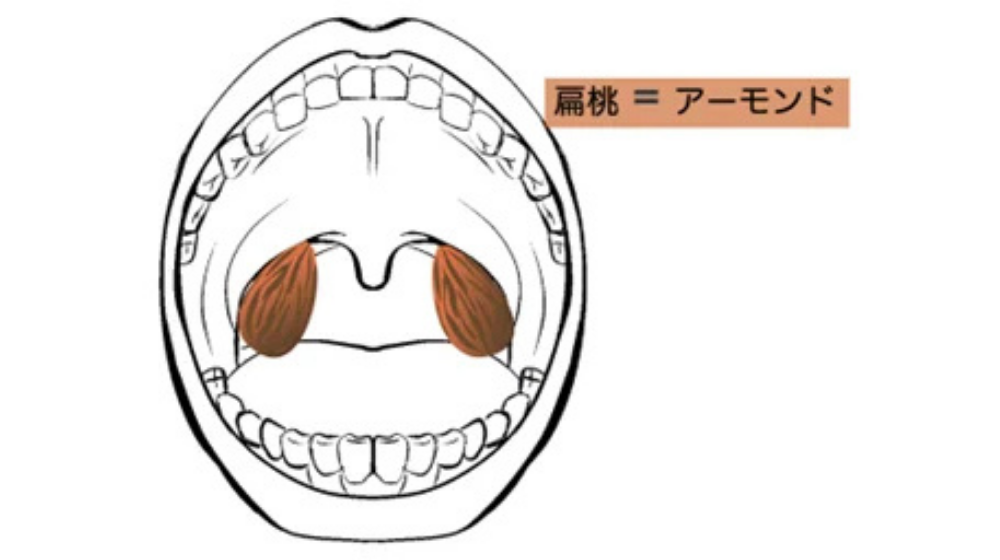

扁桃の語源は、『アーモンド』です。

口蓋扁桃がアーモンドの形に似ていることからこの名前が命名されました。

アーモンドの表面ってゴツゴツしていますよね。

実は扁桃組織の表面もへこみがあり、いびつな表面をしています。

なんでいびつな構造をしているかというと、表面には扁桃陰窩(へんとういんか)といって、くぼみのような構造があります。

この陰窩が免疫学的に非常に大切な構造です。

このくぼみにウイルスや細菌などが入り込みやすくなることで、中に入った微生物に対する免疫反応を起こしやすくしています。

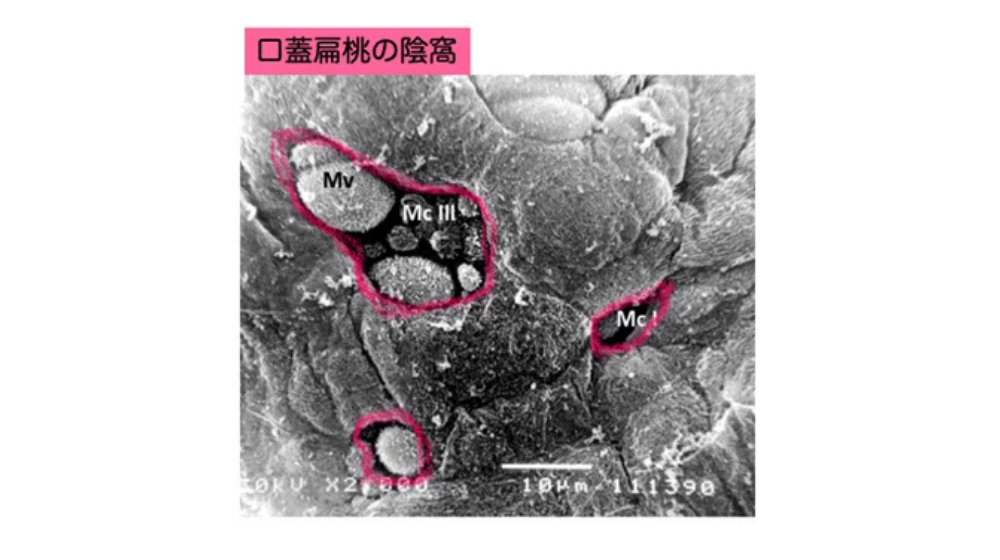

文献1より引用・改編

この上図は、口蓋扁桃組織表面の電子顕微鏡の写真です。

表面は非常にゴツゴツしており、凹凸があります。

さらにピンクで囲んだ部位が陰窩のくぼみであり、クレーターのようになっています。

このクレーターの中には免疫細胞である貪食細胞(どんしょくさいぼう‐微生物を食べてその情報を仕入れる細胞)やリンパ球を主体とした各種の細胞が存在しています。

クレーターの中に存在している白っぽい毛羽だった球体が免疫細胞です。

この陰窩という構造はこのように、穴のくぼみで異物を引き寄せ、免疫細胞が常にスタンバイされていることにより、微生物をやっつけるのと同時に、この微生物に対する免疫反応を起こさせる構造になっています。

ハエトリグサの生存戦略みたいな感じですね。

このように、扁桃組織とは外から入り込んでくる微生物をトラップして、やっつける役割と、その微生物に対して免疫を作る役割があると考えられています。

つまり、扁桃組織は微生物に対してウェルカムな環境であり、感染自体も起こりやすい臓器であることがわかります。

関連記事:感染症の分類や種類を簡単解説|なぜコロナは5類になったの?

急性扁桃炎の主な症状

炎症ってなにがおこってるの?

急性扁桃炎は扁桃の機能を考えると、”感染による炎症”と”免疫反応による炎症”を考慮する必要があります。

扁桃組織の感染はイメージしやすいかと思います。

先ほど述べた扁桃の陰窩に細菌やウイルスが取り込まれ、そこで感染が成立することです。

一方で、免疫反応による炎症は、良いことのように聞こえますが、これも強い症状の原因となります。

感染と免疫反応による炎症は独立した現象のように思われますが、実は連動しています。

感染は、その部位で成立すると何がおこるでしょうか?

体は、その感染した微生物を生体から排除しようと頑張ります。

その感染に対する頑張りというのが、炎症という現象です。

炎症の基本は、微生物が生存しにくい環境作りをするということです。

例えば、むし歯に関して言えば、歯の根っこや歯周に感染が成立して、感染に対して炎症が起こると、歯の周囲は腫れあがり、熱を持ち、痛くてご飯が食べられませんよね。

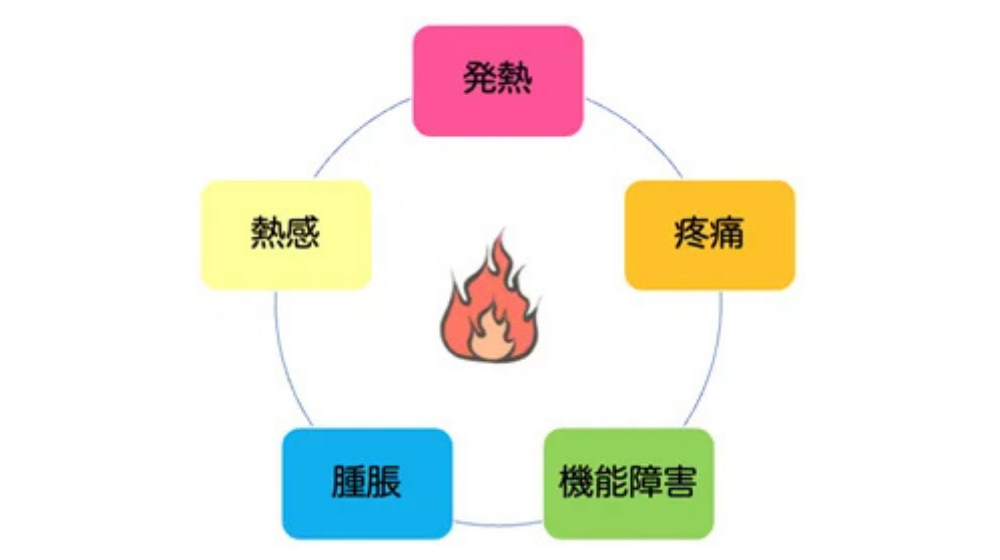

これは、炎症の5兆候という現象が組織で起きているからです。

炎症の5兆候とは、医学では非常に大切な考え方で、これをよく理解すると医学の大原則の一つを理解したようなものですが、今回は簡単に紹介いたします。

以下に5つの兆候を示します。

-

- 発熱

- 熱感

- 腫脹

- 疼痛

- 機能障害

この5つは、独立した現象ではなく、連動したメカニズムで起こります。

感染した組織はまず、細胞から『たすけてー』という悲鳴が出ます。

このときに、細胞から様々な物質が放出されますが、これは炎症性サイトカインといって、大変なことが起こったという悲鳴を周りの細胞や遠くの臓器に伝える手紙のような役割があります。

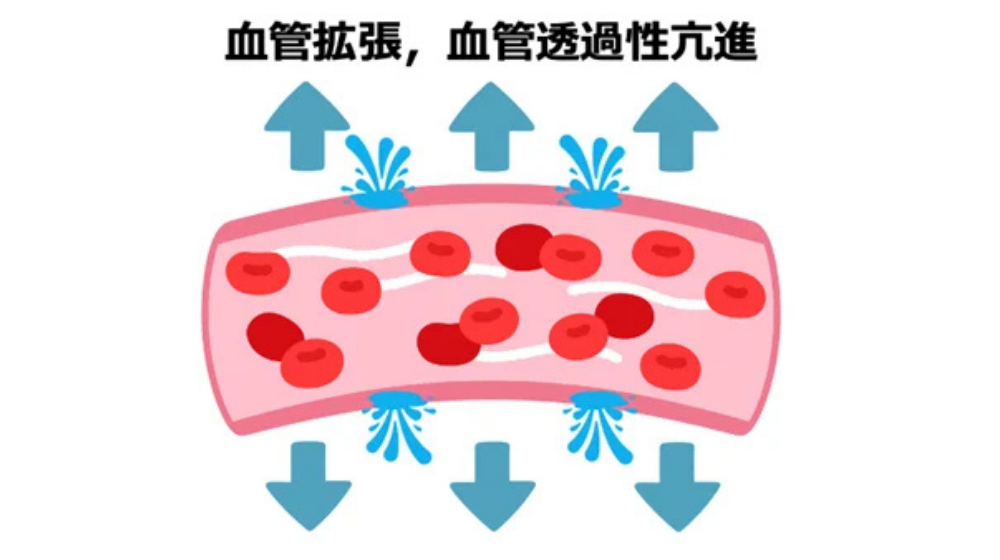

この炎症性サイトカインは、その感染が起こった組織においては、周囲の血管を拡張させます。

すると、暖かい血液が流れている血管の組織に対する割合が増えることで、組織の温度が上昇し、組織の熱感が生じます。

それとともに、血管は拡張すると、間質という細胞と細胞の間の隙間に血管の中を流れている血漿成分(けっしょうせいぶん‐血液の中の赤血球とか白血球などの細胞を除いた成分)が漏れ出ていきます。

これを滲出液といいますが、これが間質に溜まると、組織局所は腫れます。

このように、血管拡張がおきたり、臓器に水が溜まると、周りの組織に圧力がかかります。

臓器の表面には膜がありますが、基本的にその膜に末梢神経が入っていることが多く、この膜が引っ張られると神経も引っ張られることにより、痛みが起こります。

また、炎症性サイトカイン自体が、組織に分布する末梢神経を刺激して痛みを起こす仕組みもあります。

ここまでが、炎症に伴う疼痛(とうつう)のメカニズムです。

さらに、この組織の腫れが強くなると、生体の正常機能がしにくくなりますね。

例えば、手足の関節が感染して腫れてしまうと、腫れによって滑らかな関節運動はできなくなり、引っかかりのあるような運動となってしまいます。

これを炎症による機能障害と言います。

そして最後に発熱ですが、これは炎症性サイトカインが遠くに作用するとおこります。

どこに作用するかというと、脳の視床下部(ししょうかぶ―内分泌や自立機能の調整を行う総合中枢)です。

全身のどこかの臓器(組織)で炎症がおこると、炎症性サイトカインが産生され、これが血管に入って、はるばる脳まで流れて行きます。

視床下部は、自律神経や内分泌系臓器に働きかけ、全身のコンディションを整えてくれる縁の下の力持ちです。

体温もここ視床下部がこっそりと調整してくれて、外界が熱ければ、体温を下げ、寒ければ体温を上げてくれます。

この機能を自由に調節できたら、どんな環境でも生きることができるスーパーマンですが、これは自分の意思ではコントロールできません。

そんな視床下部に、炎症性サイトカインが作用すると、微生物が生体内で生存しにくい温度まで体温をさせます。

これが発熱の原理です。

ここまでが、組織でおこる炎症の第1章です。

ここから、さらに第2章に進みます。

第1章で、血管から水が漏れ出してくると言いましたが、局所に炎症があるとサイトカインが、入ってきた微生物を駆逐したり食べたりする細胞を呼び寄せます。

この細胞は、白血球(好中球、リンパ球、好酸球、好塩基球、単球など)と呼ばれ、局所で免疫反応を起こし、さらに炎症が強化されます。

因みに菌が感染すると好中球、ウイルスが感染するとリンパ球が誘導されて反応を起こします。

このようにして、感染が成立すると、感染による炎症もありますが、免疫反応としての炎症も連動しておこります。

炎症反応はどこの臓器でもおこります。

しかし、ここで扁桃炎に話を戻しますが、扁桃組織はそれ自体が免疫臓器です。

口蓋扁桃の構造のところで示しましたが、扁桃は陰窩があり微生物が入りやすく、白血球と反応しやすい場所であり、免疫反応を起こしやすい特徴があると述べました。

つまり、扁桃炎は感染によるものと免疫反応による症状がダブルパンチで起こりやすい臓器ということになります。

扁桃における炎症の症状

それでは、2-1でお話した炎症の機序が扁桃組織に起きたとき、どのような症状がおこるでしょうか?

咽頭痛(のどのいたみ)

これはイメージつきますね!

扁桃組織の中で、炎症の結果、血管が腫れる、水が漏れる、炎症の細胞が増える、炎症性サイトカインによる神経への刺激などにより、鋭い痛みが出ます。

何もしなくても痛いですが、特に食事を飲み込む(嚥下時)に激痛が起こります。

嚥下時は、扁桃周囲の筋肉が、ぎゅーっと収縮して、ご飯を口からのどに落とし込みますが、そのときに扁桃組織も一緒にぎゅーっと搾られる感じになります。

もともと痛いところをぎゅーっと押し潰されたら、それは痛いですよね…

頸部リンパ節腫脹

扁桃炎が起こると、首のリンパ節が腫れます。

これは、頸部には所属リンパ節といって、のどの中のとある部位で炎症などのトラブルが起こると、この辺のリンパ節が最初に腫れ、次にこのリンパ節が腫れていくといった具合に腫れが連鎖していきます。

扁桃炎(口蓋扁桃炎)で腫れるのは、だいたい下アゴの内側あたりのリンパ節から腫れが始まり、側頸部(耳たぶから下に下ろしていったライン)のリンパが続きます。

発熱

これは、2-1でお話した通りで、扁桃から産生された炎症性サイトカインが、脳の視床下部に作用して、体温調節することで、発熱します。

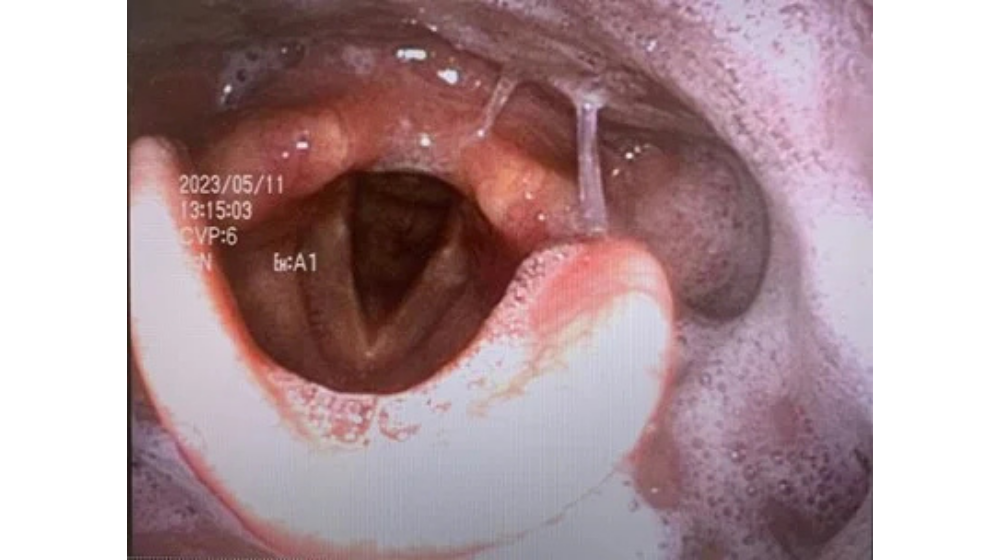

急性咽頭炎や急性喉頭炎との違いは?

まず扁桃炎や咽頭炎、喉頭炎の写真をお示しします。

咽頭炎と喉頭炎について

まず、コトバを見てみましょう。

| 急性 → 急におこる 咽頭、喉頭 → のどの場所 炎 → 炎症 |

ということになりますので、違いは炎症が起こる場所が違うという意味になります。

1-1で咽頭と喉頭の言葉の説明をしましたが、咽頭と喉頭は連続した構造であり、実際にのどで起きていることを見ることができる耳鼻咽喉科の医師でない限り、症状からこの2つの病気を分類することは困難です。

むしろ、咽頭炎と喉頭炎は同時進行で起きていることが多く、耳鼻咽喉科でも急性咽喉頭炎というざっくりした診断名をつけることが多くなります。

しかし、今起きている現象が、どちらかというと咽頭炎ベースなのか、喉頭炎ベースなのかということを考えることが、今後起こりうることを想定する上で大切です。

咽頭炎ベースなのか喉頭炎ベースなのかを判定する症状のヒントを以下に示します。

咽頭炎ベースと思われる症状

・頭痛

・怠さ

・鼻詰まり

・後鼻漏

喉頭炎ベースと思われる症状

・声枯れ

・咳(乾いた咳)

・呼吸困難感

・ヒリヒリしたのどの感じ

・のどの違和感

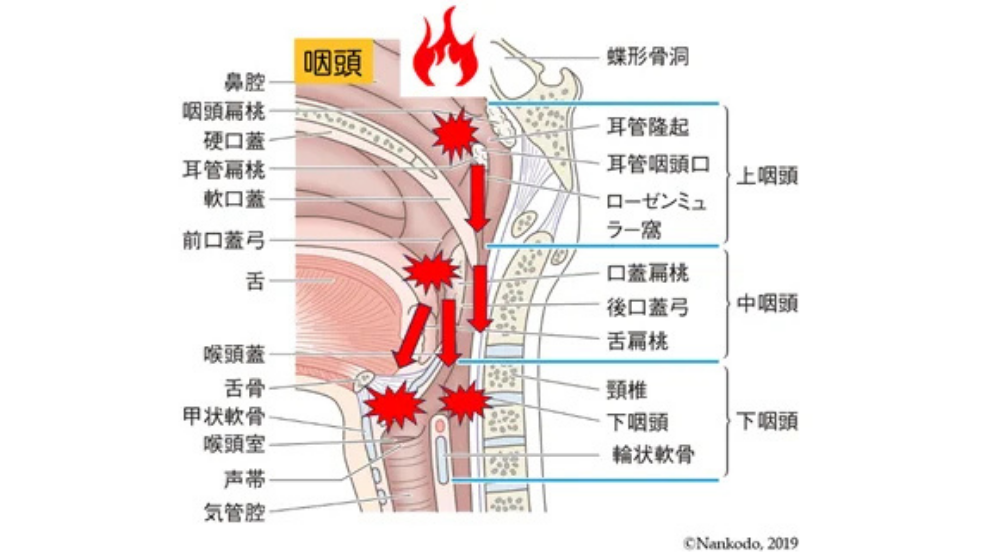

咽頭は、上咽頭から下咽頭に分かれ、縦に長い臓器なので、症状の範囲も広くなります。

上から下咽頭まで炎症が同時に起こることもありますが、まずは上咽頭や中咽頭から炎症がはじまり、二次性に下咽頭まで炎症が起こる印象があります。

炎症波及の流れ

・上咽頭を起点とした炎症波及

上咽頭→中咽頭→下咽頭

・中咽頭を起点とした炎症波及

中咽頭→下咽頭

下咽頭を起点として、上に炎症が登ってくるというのはあまりみられません。

腫瘍性の病気の場合はありえます。

また下咽頭と喉頭は、ほぼ同じ高さにある構造であり、喉頭の炎症と下咽頭の炎症はほぼ100%同時におこるといってもいいでしょう。

扁桃炎と咽頭、喉頭炎について

それでは、扁桃炎と咽頭炎、喉頭炎との関連性について見ていきましょう。

それぞれの扁桃組織がどこにあるか、以下に示します。

上咽頭に存在する扁桃

耳管扁桃、咽頭扁桃(アデノイド)

ここに炎症起こすと、、上咽頭炎

中咽頭に存在する扁桃

口蓋扁桃、咽頭側索、舌扁桃

ここに炎症起こすと、、口蓋扁桃炎、咽頭側索炎、舌根扁桃炎

基本的にそれぞれの扁桃が炎症を起こしたときに、その周囲の咽頭、喉頭組織に炎症を波及させるので、咽頭扁桃や耳管扁桃の炎症であれば、上咽頭炎を引き起こし、口蓋扁桃の炎症であれば中咽頭の炎症となります。

1-1で述べた咽頭、喉頭の構造を見返していただければ、理解しやすいと思います。

耳鼻咽喉科では、扁桃炎を細かく言う先生は、上咽頭炎、口蓋扁桃炎、咽頭側索炎、舌根扁桃炎と分類することもあります。

急性扁桃炎(細菌性)は、以下の図のように、扁桃は赤く腫れあがり、その周囲の粘膜も赤くなり、陰窩を起点に膿が溜まったようなのどの所見となります。

次に、上咽頭炎は、以下の写真のように上咽頭に膿がベターっとついています。

ちなみにこれは耳鼻咽喉科のファイバーを使用しないと見えません。

子供のように残存した咽頭扁桃組織が腫れ上がる方もいます。

続いて、舌根扁桃炎です。

舌の付け根のあたりを上から眺めている写真になりますが、ぼこぼこはれた舌扁桃組織の表面に膿栓がつきます。

このように急性扁桃炎と咽頭炎では所見が異なります。

ご自身でも口の中を見てみるといいでしょう。

両側の口蓋扁桃(アーモンド)が赤く腫れ上がっていたり、扁桃の中に白いポツポツや白い膜のようなものが覆っていたりした場合は、急性扁桃炎の可能性があります。

細菌感染とウイルス感染について

また、菌の感染なのかウイルスの感染なのか、はたまた菌とウイルスの混合感染なのかで、炎症の場所がなんとなくわかることもあります。

全身の感染症全てで言えることではありますが、

一般的にウイルスは、組織の広い範囲にダメージを与える。

細菌は、狭い範囲に強い炎症を起こす。

というイメージでしょうか。

のどでいえば、

ウイルス性だと咽頭(上から下)炎、喉頭炎と広く障害を与え、

細菌だと扁桃、咽頭といったように一箇所にしっかり根を張って感染を起こし、そこからゆっくり周りの組織に炎症を広げていく

といった感じです。

ウイルスと細菌ではサイズも全く異なります(ウイルスは細菌の1/50ほどの大きさ)し、組織への感染の仕方も全く異なります。

ウイルスは基本的に慢性感染を起こしにくいですが、細菌は組織に慢性感染を起こして根を張るという違いからおこることが想定されます。

扁桃組織は構造上、細菌の慢性感染を引き起こしやすく、一度慢性感染を起こすとなかなかスッキリ治りにくいです。

しかも、慢性感染状態だと、いつでも急性感染の状態(咽頭痛や発熱などツライ症状を起こしやすい状態)になりやすいといった特徴があります。

大まかにですが(厳密には違います)、

急性扁桃炎は、細菌感染症

急性咽喉頭炎は、ウイルス感染症

というイメージをもってよいでしょう。

ウイルスはのどの粘膜の一つの細胞に感染すると、細胞内に入り込み壊し、次々に周辺の細胞を壊しながら増殖するという感染したときの特徴があります。

このメカニズムによって、どんどん広い範囲に炎症を波及させ、のど全体を焼け野原にします。

のどの粘膜には異物から守るバリア機能が存在しますが、焼け野原になるとこのバリア機能は破綻します。

そうすると、二次性に容易に細菌感染を起こします。

鼻やのどには菌はたくさん存在していますが、感染が起こらないのはバリアがあるおかげです。

いざ、このバリアが破壊されたときに、本来は共生していて悪さをしなかった細菌も、人体に感染を起こして炎症を起こすようになるのです。

それ故に菌の感染がおこるのは、バリアを破綻させる原因として、ウイルス感染がその前にあったというだけでなく、物理的な外傷や空気の湿度、温度なども原因となり得ます。

外傷はイメージしやすいかと思いますが、空気の湿度や温度ってそんなに大切??と思われるかもしれません。

吸入する空気の状態と粘膜について

ここでは、みなさんが普段している呼吸について考えてみたいと思います。

人間は、通常鼻呼吸をしています。

しかし、鼻炎(アレルギー性鼻炎や風邪)や口腔機能に問題がある場合は、鼻呼吸から口呼吸に切り替わります。

この口呼吸が、実はのどの状態を劣悪な環境にしてしまうのです。

鼻の機能ってなんでしょうか?

鼻は匂いをかいだり、呼吸する上での通り道という漠然とした認識があると思いますが、鼻は気道の入り口で非常に大切な役割を果たしています。

そのうちの3つの大切な役割をお示しします。

1、ろ過・浄化

2、加温

3、加湿

呼吸する上で、吸入する空気には色々な物質が含まれています。

ウイルスや細菌などの微生物や花粉やホコリなどの異物などが、たくさん入ってきます。

これらの異物を鼻でブロックするのが、1のろ過・浄化作用

鼻毛で大まかにフィルタリングされ、実際に鼻の中に入り込んでしまったら、鼻粘膜表面の粘液や線毛(粘膜表面に生える微細な毛の構造)によって、のどに流されます。

ここの防御線をも超えてきた微生物に対しては、白血球の中の好中球やリンパ球による感染防御や免疫反応を起こし、微生物を撃退します。

花粉やホコリなどの異物に対しては、アレルギー反応による、くしゃみや鼻汁分泌でこれ以上の異物の侵入をブロックするように働きます。

これらによって、のどや気管、肺に異物が入ってこないようにしています。

また、外から入ってくる空気は微生物や異物が存在しなくても、のどや気管に都合の悪い空気の場合もあります。

では、のどや気管に都合の良い空気とはどのようなものかと言うと、『適度な湿度、温度』の空気です。

鼻は、2、加温機能、3、加湿機能によってこの都合の良い空気の状態を作ってくれます。

特に、温度20℃、相対湿度50%の空気を吸入すると、鼻呼吸が機能していれば、上気道(咽頭、喉頭のレベル)で温度32℃、相対湿度90%まで調整し、気管が初めて左右に別れる部位においては、温度37℃、相対湿度100%まで加温・加湿してくれます(文献2参照)。

この“加温加湿、防塵機能付きエアコン“のような機能をもつ鼻を介さずに、口呼吸がおこるとどうなるでしょうか?

乾燥した冷たい空気がのどに入ってくることで、のどの粘膜にダメージをきたします。

のどの粘膜にも鼻と同様に線毛と粘液による粘膜バリアが存在しています。

これらは乾燥と冷気により粘膜線毛機能が低下し、気道の炎症を引き起こし、喘息や慢性閉塞性肺疾患といった炎症性疾患やインフルエンザやコロナウイルス感染症などの気道感染症を引き起こしやすいことがわかっています(文献3参照)。

特に口蓋扁桃は、感染を起こしやすい臓器とお話しましたが、口呼吸のもとでは、なおさら感染を起こしやすくなります。

このような感染を繰り返すうちに扁桃は慢性的な炎症をおこす結果、しだいに組織の肥大(過形成)をきたし、大きな扁桃組織となってしまいます(文献4参照)。

詳細は割愛しますが、これがお子さんでおこると、小児睡眠時無呼吸症候群につながり、睡眠障害や成長発達障害の原因となります。

関連記事:腹痛が起こる・続く原因のまとめ|緊急性の高い痛みの特徴も解説

急性扁桃炎はうつる?

基本的に、急性”扁桃炎”は感染しません。

しかし、特殊なウイルスでおこる扁桃炎は、キスなど唾液を介した接触があるとうつります。

厳密には、見た目は急性扁桃炎(細菌性)ですが、EBウイルスというウイルス感染による伝染性単核球症があります。

急性”咽喉頭炎”はうつる可能性があります。

先ほど述べた、いわゆるウイルスによる咽喉頭炎です(扁桃炎ではなく)。

伝染性単核球症について

EBウイルスは、乳幼児期に70-90%の人が感染し、持続感染とともにEBウイルスに対する抗体を持ち、特に症状もなく大人になります。

しかし、思春期以降まで感染しなかった人が、大人になって初めて感染した時に激烈な症状をきたします。

つまり、うつる可能性のある扁桃炎のカテゴリーに入れてしまいましたが、EBウイルスはほとんどの方が幼少期に感染を起こし、すでに持続感染し抗体を保持していいます。

そのため、伝染性単核球症(でんせんせいたんかくきゅうしょう―EBウイルスによって引き起こされる病気)の患者さんとキスをしたからといって、発症する可能性は低いと考えられます。

伝染性単核球症のEBウイルス感染はあくまでも発症のきっかけでしかなく、感染によって二次的におこる免疫反応が病態となる疾患です。

扁桃にはリンパ球が存在すると言いましたが、そのリンパが反応で大量に増殖して扁桃に免疫学的な炎症を引き起こしてしまうというのが原因です。

扁桃所見としては、口蓋扁桃だけではなく、咽頭扁桃や舌扁桃などの扁桃組織にもベターっとした白い炎症産物をくっつけます。

特徴的なのは、頸部のリンパ節の腫れ方です。

細菌性の急性扁桃炎では、顎の下のリンパ節が腫れることが多いですが、伝染性単核球症では、後頸部といって、首の後ろのほうのリンパ節が腫れることが多いです。

また、採血ではウイルス感染を示唆する炎症の値や特殊なリンパ球が血液中に出てきます。

そして、肝機能障害も起こします。

伝染性単核球症の厄介なところは、ぱっと見て急性扁桃炎と鑑別が難しいところです。

しかも、急性扁桃炎でよく使用するペニシリン系の抗生物質を使用すると、全身に皮疹をおこす可能性があるというのも特徴的で、注意を要します。

さらに、伝染性単核球症の症例の1/3に細菌性の急性扁桃炎を合併するために、抗生剤の投与が必要になることがあります。

そのため、抗生剤をどうするか、、というのが医者泣かせの疾患であります。

のどの所見や採血検査結果から、以下を考察したうえで処方に踏み切る必要があります。

- 処方する前に急性扁桃炎なのか?

- 伝染性単核球症なのか?

- はたまた混合感染なのか?

急性咽喉頭炎について

急性咽頭炎も喉頭炎も言わば『かぜ』です。

多くは風邪ウイルス(ライノ、RS、アデノ、エンテロ、コロナ、インフルエンザなど)感染による咽頭や喉頭の炎症です。

では、なぜ『かぜ』はうつるのか?という疑問が浮上するかと思います。

先ほど、ウイルスは人の細胞内に侵入し、壊しては周辺の細胞にまた感染を繰り返してウイルスを増殖していくと言いました。

その過程で焼け野原でぼろぼろとなった細胞表面の粘液にもたくさんのウイルスが付着しているのです。

そして、風邪ウイルス(気道感染ウイルス)や壊れた気道の表面の細胞は、気道の神経を刺激して、あたかも喘息のようなアレルギーと似たような反応を引き起こします。

それによって、鼻であればくしゃみや鼻水、のどや気管であれば咳や痰といった症状が反射的に生じます。

それによって、粘膜に付着していたウイルスは、体外に吹き飛ばされます。

これによって近くにいた人が、そのくしゃみや咳に乗った空気を吸い込むと感染します。

これを飛沫感染といい、昨今の新型コロナ感染症も基本的にはこの感染様式をとり、多くの感染者を生み出してしまいました。

風邪ウイルスの種類によって症状の出方は少なからず異なりますが、基本的に上気道症状(咳や鼻水、咳など)は起こります。

しかし、厄介なことにこのウイルス性急性咽喉頭炎と、アレルギー性鼻炎やそれに伴う咽喉頭症状は非常に似ているため、医者泣かせの症状となります。

ときにアレルギーがベースにあり、そこにウイルス感染も併発している人も見られるので、さらに対応が難しくなります。

鑑別のヒントとなる症状として、鼻やのどのむず痒さがあるときは、アレルギーによる(アレルギーがベースとなる)症状と考えてよいでしょう。

その他の感染症について

その他の咽頭痛を起こす、”うつる”可能性のある感染症を列挙します。

・小児感染症

ヘルパンギーナ:発熱、咽頭痛で発症し、口腔の軟口蓋(のどちんこおよびその周囲)に口内炎のような炎症を起こす。

風疹:全身(顔面、頸部、体幹、四肢)への急速に進行する皮疹と口腔内の粘膜疹(点状の出血斑や紅斑を口蓋に認める)を起こします。

手足口病:舌、口唇粘膜、頬粘膜、軟口蓋に口内炎のような粘膜疹が生じる。手のひらや足の裏に小さい水疱が生じる。

・性感染症

扁桃炎の盲点となる疾患が、性感染症です。

以下に列挙する、疾患は一般的な急性扁桃炎との鑑別が時に困難となるため、通常の経過ではない場合は性感染症を疑うべきです。

梅毒による咽頭扁桃病変、淋菌やクラミジアによる咽頭扁桃炎、HIV感染による咽頭扁桃炎

急性扁桃炎の重症化と入院が必要なケース

急性扁桃炎は重症度によって、だいぶ症状と治療法が異なります。

急性扁桃炎により水が飲めない

軽い扁桃炎であれば、唾を飲み込んだときの軽いのどの違和感くらいです。

しかし、重症化すると食事摂取が困難なほどの、のどの痛みになります。

のどが痛く、飲み込みがうまくいっていない患者さんののどの写真を示しますが、炎症所見とともにのどの食道との繋ぎ目の部位に、痰がたまっているのが特徴です。

これは、嚥下障害の患者さんと同じ所見で、扁桃炎の場合は、痛みのために、自然と飲み込むことを回避してしまっているので、のどに痰がたまっています。

食事がとれないと脱水になります。

数日間くらい食事(栄養として)が摂れないというのは、人間はそれほど問題になりません。

一カ月くらいであれば、絶食でも体に蓄えられていた脂肪やタンパク質を分解することでなんとかなります。

しかし、脱水だけはそうはいきません。

水を4〜5日くらい一滴も飲まないだけで、人間は死んでしまいます。

つまり、急性扁桃炎のために脱水になるくらい飲水ができない場合は、点滴で脱水を是正してあげる必要があります。

つまり入院が必要となります。

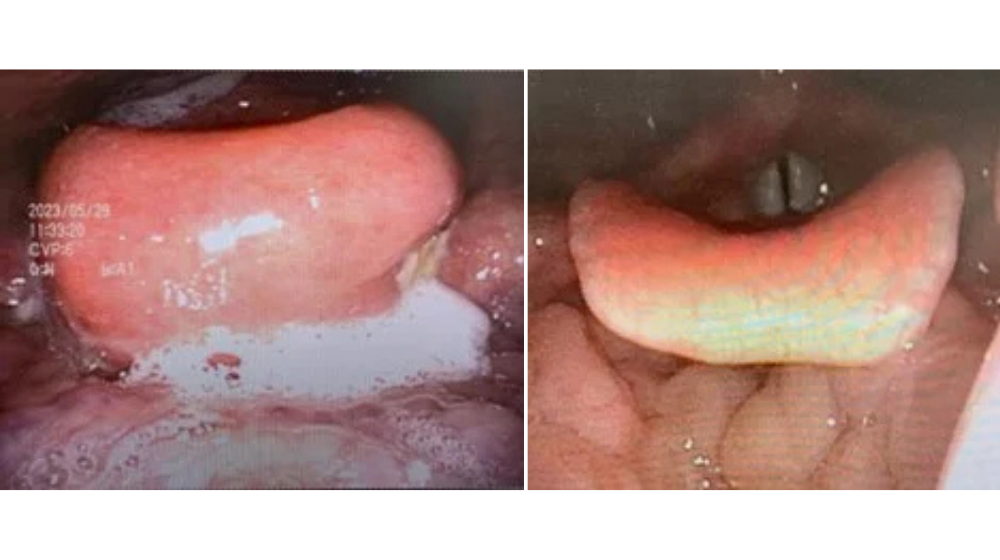

急性扁桃炎が重症化した扁桃周囲膿瘍

扁桃(口蓋扁桃)は、咽頭収縮筋などの筋肉に包まれて存在しています。

その筋肉と扁桃の間はうすーい被膜という構造があり、ここは炎症がない子供などでは、ペリペリすぐに剥がれるという特徴があります(もちろん部分的に筋肉が腱として入り込むので、落ちてきちゃうなんてことはありません)。

急性扁桃炎の炎症が慢性化、重症化したときに、この薄い被膜が存在している部位に膿がたまってしまうことがあります。

これを扁桃周囲膿瘍と呼びます。

扁桃周囲膿瘍の患者さんの口から見た写真を下に示しますが、基本的に片側の扁桃とその周囲の軟口蓋粘膜が腫れて左右差があるのがおわかりでしょうか。

扁桃周囲膿瘍の特徴は、どんどん首の下の方に落ちていくという特徴があります。

首の下の方の筋肉や臓器などの器官どうしの隙間には、扁桃と同じく被膜があり、ここは基本的に炎症を周りに波及しやすく、膿が上の方で作られると、重力で下にどんどん落ちていくという特徴があります。

これがさらに最重症となると、頸部膿瘍(けいぶのうよう)や縦隔膿瘍(じゅうかくのうよう)を起こします。

縦隔(肺と心臓の間の隙間)まで膿が落ちる縦隔膿瘍という病気は、放置すれば2人に1人が亡くなる病気になることがあります。

扁桃周囲膿瘍の治療は切開または針穿刺で、膿を抜くことが原則です。

これは耳鼻咽喉科でしか処置はできません。

基本的に切開処置をした場合は、入院となることが多いです。

しかし、扁桃周囲膿瘍は、痛みが非常に強く、食事摂取はほぼ不可能であり、入院が妥当と考えます。

扁桃周囲膿瘍を考慮する症状は以下などがあります。

- 嚥下時の激痛

- 口が開きにくい

- こもった声になる

- 呼吸困難感

- 食事摂取、飲水困難

- 片側だけののどの痛み

このような症状のときは、無理せずお仕事は休んで、耳鼻科に受診しましょう。

急性喉頭蓋炎と喉頭浮腫

次に急性扁桃炎と間違いやすいですが、放置すると命に関わる疾患として急性喉頭蓋炎(きゅうせいこうとうがえん)と喉頭浮腫(こうとうふしゅ)について説明します。

急性喉頭蓋炎

1-1.において、のどの解剖の最後に嚥下について説明しました。

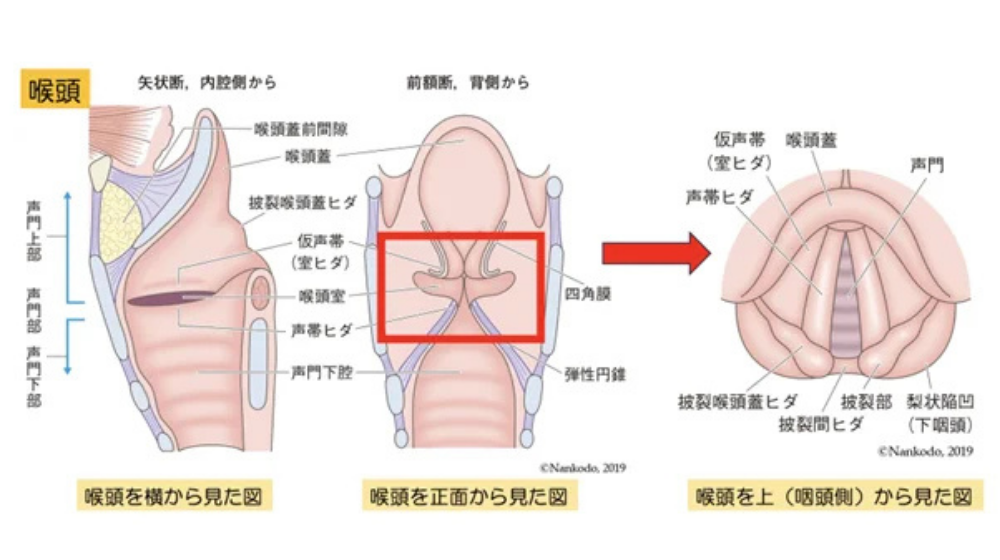

空気の通り道と食事の通り道を隔てつつ、誤って食事が空気の通り道に落ちない役割をしている喉頭蓋という構造が喉頭にありす。

この喉頭蓋に感染がおこる(多くはインフルエンザ菌という細菌の感染)と、急性喉頭蓋炎という病気を発症します。

急性喉頭蓋炎は、空気の通り道に異物が詰まったような状態になるため、炎症が進行すると空気のとおり道を塞いでしまい呼吸ができなくなります。

唾を飲むと激痛+呼吸困難感(空気をうまく吸えない)という症状があった場合は、急性喉頭蓋炎の可能性があるため医療機関へ受診することをお勧めします。

下に急性喉頭蓋炎の写真(左)を載せます。

右は正常な方の喉頭蓋の写真ですが、厚ぼったさが全く違いますね。

喉頭浮腫

喉頭浮腫は喉頭組織全体もしくは、喉頭披裂部(こうとうひれつぶ)という部分が浮腫(粘膜の中に水膨れができるようになる)によって、これも空気の通り道を塞いでしまう病気です。

原因としては、アレルギーなどの炎症性疾患や感染でひきおこります。

しかし、アレルギーに伴う喉頭浮腫はあまり喉が痛いという症状は目立たないです。

しかし、感染による喉頭への炎症波及では強い痛みを伴います。

感染に伴う喉頭浮腫は、これまでに挙げてきた疾患全てが悪化した際には起こりうる病態です。

例えば、扁桃周囲膿瘍でも喉頭浮腫を合併することはありますし、舌扁桃炎はでは、解剖学的に隣に喉頭がありますので、炎症が伝わりやすく、喉頭浮腫を合併することが多いです。

急性喉頭蓋炎も喉頭浮腫もともに緊急入院を要する疾患です。

入院し、ステロイドや抗生剤の点滴が必要となります。

受診されて、空気の通り道があまりにも狭く、体の中の酸素の値が低くなっていたり、狭いことでヒューヒュー音がするくらいの場合は、かなり緊急性が高く、緊急気道確保(気管挿管、気管切開)を要することもあります。

場合によっては一刻を争う状態となる疾患であり、自覚症状によっては救急車で受診をする必要があります。

急性扁桃炎の治し方について

急性扁桃炎に対して、①症状に対するお薬 と ②原因に対するお薬 があります。

①症状に対するお薬 ⇨ 痛みどめ、熱さまし

②原因に対するお薬 ⇨ 抗生剤(抗菌薬)、扁桃炎の炎症を落とすお薬

急性扁桃炎に対する市販薬

①症状に対応するお薬:痛みどめ

ロキソニンS®︎(ロキソニン)、イブA錠®︎(イブプロフェン)、ラックル®︎、バファリン®︎、(カロナール)など

ロキソニンやイブプロフェンはNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)という薬剤です。

カロナールにはない抗炎症作用があり、鎮痛剤としては鋭く効果があります。

しかし、胃に負担がかかったり、喘息の方に使用した場合に喘息発作を誘発するなどの副作用があり注意が必要です。

カロナールは妊婦さんや小児にも使用できますが、マイルドな薬剤なので重症度の高い急性扁桃炎には効果は今一歩である可能性があります。

②原因に対するお薬:炎症を抑えるお薬

抗生物質の内服は市販では一般的に売られていません。

それ故に病院に受診して処方してもらうしかありません。

市販薬としては、扁桃の炎症を抑える作用としてハレナース®︎、ペラックT錠®︎などがあります。

これらにはトラネキサム酸やカンゾウ(漢方薬)が含有されており、トラネキサム酸は炎症局所で増加する酵素のプラスミンを抑え局所の腫れを抑制し、カンゾウは主成分のグリチルリチンが作用し、炎症を抑えるように働きます。

ともにマイルドな効果であり、急性扁桃炎の初期治療として有用です。

急性扁桃炎に対する病院での処方

①症状に対するお薬:痛み止め

解熱、鎮痛剤については、市販薬と同じでロキソニンやカロナールとなります。

しかし、病院ではこれらのお薬の注射での点滴薬もあるので、あまりにも強い咽頭痛の患者さんには注射薬を使用することもあります。

②原因に対するお薬:抗生剤

治療として、病院では抗生剤(細菌をやっつけるお薬)の処方ができます。

咽頭炎単独の場合は処方されないこともありますが、扁桃炎で重症化のリスクがあると判断された場合は、抗生剤を処方されます。

ウイルス性咽頭炎に対して、ウイルスをやっつけるお薬(抗ウイルス薬)はくれないの?という疑問があるかもしれませんが、ウイルス感染に対しては基本的に抗ウイルス薬は使用しません。

ウイルスに対しては、患者さんの免疫力(自然治癒力)に期待して、①のお薬や咽頭の修復を補助するお薬がでます。

抗生剤としては、まず推奨されるのはペニシリン系のお薬で、サワシリン®️やオーグメンチン®️などです。

ときに、セフェム系のフロモックス®️やメイアクト®️、ニューキノロン系のレボフロキサシン®️やジェニナック®️、ラスビック®️などが処方されることもあります。

しかし、4-1で伝染性単核球症の患者さんにペニシリン系のお薬を使用すると、全身に皮疹を生じる可能性があるということを述べました。

つまり、ペニシリン系はこの病気でないことを確認した上で処方します。

入院した場合は、これらの抗生剤の点滴薬を使用します。

それぞれの薬剤ごとで薬効は異なりますが、基本的に内服薬より点滴薬の有効性は高くスッキリ治りやすいです。

急性扁桃炎に対するそのほかの対応

1番大切なのは、脱水にならないことです。

6-1で述べましたが、重症化して食事や飲水がうまくできない場合は、入院してしっかり点滴してもらうことが大切です。

痛いけど大丈夫だろうと我慢すると、脱水になって命に関わる状態に繋がったり、悪化して扁桃周囲膿瘍などに繋がるリスクがあります。

急性扁桃炎に対する病院での処方例

①ロキソニンまたはカロナール

②サワシリン、トランサミン、ムコダイン、うがい薬

アレルギー性鼻炎による口呼吸が強く影響していると考える場合、+αで抗ヒスタミン薬(ビラノア®️、デザレックス®️など)、ロイコトリエン受容体拮抗薬(キプレス®️)などを併用することがあります。

急性扁桃炎にならないために

休養と睡眠は大切!

扁桃炎は感染が持続的になると、慢性化すると3−3で述べましたが、慢性扁桃炎となります。

慢性扁桃炎とは、扁桃組織に持続的に菌の感染が成立してしまい、いつでも急性扁桃炎を繰り返しやすくなってしまう状態です。

では、なんでこのように扁桃炎を繰り返してしまうのでしょうか?

ここでは、慢性扁桃炎の患者さんの体調と口腔内環境が大切になってきます。

体調とは、仕事や家庭のストレスや疲れ、睡眠不足が続いているなどの状況が関与してきます。

これらの身体的な負担は、体を陰ながら調整している自律神経に作用します。

全身の自律神経機能を調べる検査を用いた研究で、扁桃疾患の患者さんは副交感神経活動が低下し、交感神経活動が亢進している状態であったと報告されています(文献5)。

唾液腺(唾液を作る工場)は副交感神経が主に唾液の水分を、交感神経がタンパク質の分泌を担っています。

唾液は1日に1〜1.5リットル産生され、唾液の約99.5%は水分でできているために、口の中を潤しておくためには副交感神経刺激による唾液の水分量が非常に大切になります。

ストレスや疲れが強く、睡眠不足を起こしている患者さんは交感神経機能が活性化し、副交感神経の機能が低下しているために、口腔内は水が少なく、口腔内乾燥症の状態となります。

交感神経刺激により唾液中のタンパク質として抗菌物質なども含まれ産生が起こりますが、口腔乾燥症の状態ではこの機能がうまく作用できません。

口腔乾燥は口腔内の菌の状態を悪くすることが報告されており、溶連菌や口腔内の歯周病に関与する菌を増やします(文献6)。

慢性扁桃炎は溶連菌や歯周病に関する菌が、扁桃組織で慢性感染起こしていることが多く、これらの菌が口腔内で増える環境を作ることは、急性増悪として急性扁桃炎を引き起こすリスクを高めることに繋がります。

3-4で述べた、口呼吸も口腔環境を悪化させるために、このストレスによる口腔乾燥症と相まって注意すべきです。

それ故、扁桃炎にならないためには、無理に頑張りすぎたりしないことが大切です。

急性扁桃炎を繰り返す患者さんが、働き盛りの20〜40歳の男性に多いのはこのためと考えられます。

また最近では、アレルギー性鼻炎の有病率も高く(日本人の2人に1人!)、それに伴う無自覚の口呼吸の患者さんも多いと感じます。

そういった患者さんには、アレルギー対策も扁桃炎反復を阻止する上で有効ではないかというのが私見です。

喫煙は急性扁桃炎にも悪い!

喫煙は、口の中の環境を悪化させることで、急性扁桃炎の誘発因子です。

タバコの煙には、三大有害物質であるニコチン、タール、一酸化炭素が含まれています。

これらの物質は、口腔内の悪玉菌を増やす方向に働く作用と、口腔内の粘膜および全身の免疫系への作用があります(文献7)

ともに協調して口腔環境を悪くします。

とくに喫煙による一酸化炭素の上昇と、酸素分圧の低下は、口の中の悪玉菌である嫌気性菌(空気が嫌いな菌)を増やします。

嫌気性菌は扁桃炎の原因菌として多く、この菌が口腔内で増えると、急性扁桃炎のリスクファクターになりますので、喫煙は控えましょう。

受動喫煙でも同様の現象がおこるというデータもあり、パートナーや家族の喫煙も控えるように指導が必要です。

これらの扁桃炎に対する予防にも関わらず、急性扁桃炎を反復する場合(習慣性扁桃炎)は、扁桃摘出術の適応となり、全身麻酔下の手術となります。

関連記事:頭痛の原因|種類によって痛む場所は違う?対処法や外来での治し方

まとめ

急性扁桃炎は、軽症から入院を要する重症まで様々な患者さんがいらっしゃいます。

咽頭痛の症状には本コラムでお話したように、さまざまな怖い疾患が隠れていることがあり、単なる扁桃炎ではないこともしばしばあります。

耳鼻咽喉科の病気は普通は目に見えないところに原因がありますので、咽頭痛をおこすどの疾患であっても、まずは医師にのどを見せてくれるというのが、診療の第一歩になります。

特に急性扁桃炎は、20-40歳代の若くてバリバリ働いている世代の方が発症することが多い疾患です。

お忙しいかと思いますが、無理をせず休んで、病院に受診してみると、案外スッキリ治ってしまうことが多いので、早めの受診をおすすめします。

参考文献

1)Marko Jovic et al. Ultarastructure of the human patlatine tonsil and its functional significance. Rom J Morphol. 56(2):371-377, 2015.

2)高橋英夫:呼吸における加温・加湿の生理. Clinical Engineering 14 : 917-923 , 2003.

3)David A. Edwards, Kian Fan Chung.Mouth breathing, dry air, and low water permeation promote inflammation, and activate neural pathways, by osmotic stresses acting on airway lining mucus. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 14 February 2023.

4)Lizhuo Lin et al. The impact of mouth breathing on dentofacial development: A concise review. Front. Public Health, 08 September 2022.

5)上月景之. 扁桃疾患における自律神経の関与に関する研究. 耳鼻臨床 82:6 ; 887-893, 1989.

6)田端宏充ら:保湿スプレー療法による口腔内乾燥症患者の口腔湿度および舌背部細菌叢への影響. 日摂食嚥下リハ会誌 18(1):44–52, 2014.

夏風邪の特有の症状とは|長引く理由や治し方を解説

暑い夏の季節に夏風邪にかかってしまうと発熱や鼻汁、くしゃみのために、とても辛い思いをしてしまいます。

さらに、咽頭痛や咳などの症状も見られると、気分も体調もすぐれない日々が続いてしまいます。

夏風邪は主にウイルスが原因で起こります。

しかし、エアコンの使いすぎによる温度差や夏バテなどで体力が低下していることなども要因となり得ます。

この記事では夏風邪の原因や症状、対策について詳しく解説していきます。

せっかくの夏に体調を崩さないようにするために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

夏風邪になる原因

夏風邪は主にウイルス感染と夏特有の環境要因が組み合わさることによって引き起こされます。

ウイルス感染

原因となるウイルスは以下などが挙げられます。

- アデノウイルス

- ライノウイルス

- コロナウイルス

- RSウイルス

- パラインフルエンザウイルス

これらのウイルスは、感染した患者さんのくしゃみや咳から飛散する飛沫によってウイルスなどの病原体が、気道内に入って増殖することから始まります。

しかし、全員が風邪を発症するわけではなく、発症するかどうかは、環境や感染した人の状況によって異なります。

また小児の夏風邪も多くみられ、小児の場合にはヘルパンギーナや手足口病といった別のウイルス性疾患の可能性もあります。

これらのウイルス感染症は夏に向けて患者数がだんだんと増えていき、7月にピークを迎えるとされています。

エアコンや温度差などの環境要因

侵入したウイルスによって風邪を発症するかは環境による影響も大きいです。

エアコンの使いすぎによる屋内外の温度差は体温調節のバランスを崩し、免疫力が低下してしまうので感染しやすくなると考えられます。

そのため、屋内にいる時には室温を下げすぎないようようにすることが大切です。

また、室温の調整ができない場合には衣類で調節するなどの対策をとることが重要です。

関連記事:発熱の基準は何度から?外来に行くべき目安やよくある症状を解説-横浜内科・在宅クリニック

夏風邪の症状

一般的に風邪はウイルス感染症なので多くの症状を出します。

夏風邪の場合も同じように次のような多彩な症状を出します。

これは原因となるウイルスが様々であることが1つの要因です。

発熱

夏風邪でも高熱が発生することがあります。

発熱は風邪の一般的な症状ですが、夏は気温自体も高いので、体温が高くなりやすく高熱を出してしまうことがあります。

咳

ウイルスによって喉や気道が刺激されることで、咳が頻繁に出ることがあります。

特に夜間に咳が悪化することがあるため、眠れないという方もいらっしゃいます。

喉の痛み

喉の痛みも一般的な症状です。

喉の粘膜が炎症を起こすことで痛みを生じます。

鎮痛薬の使用で軽減しますが、水分がとれないほどの痛みの時には点滴をする場合もあります。

下痢

ある種のウイルスでは胃腸炎を起こして腹痛や下痢を呈することがあります。

エアコンの使いすぎにって起こっている場合もあるので、気温の調節や水分をとって脱水症にならないようにすることが大切です。

関節痛

ウイルス感染による炎症によって関節や筋肉の痛みが生じることがあります。

夏風邪とコロナの見分け方

結論から言うと症状だけで両者を見分けることが困難です。

もともとコロナウイルスは風邪でよくみられる一般的なウイルスだったコロナウイルスが変異を起こし、感染力と病原性が高くなり世界的に流行したものです。

しかし、最近ではコロナウイルスに感染しても軽症の方が多くいます。

そのため、症状だけで夏風邪とコロナウイルス感染を見分けることは難しいと考えられます。

見分ける方法の目安としては以下などの点が挙げられます。

- コロナウイルス感染者と濃厚接触した経緯がある

- 味覚や嗅覚の異常がある

- 下痢や嘔吐などの消化器症状がみられる

関連記事:熱中症の治し方や予防対策|熱射病や日射病との違いは?

夏風邪はうつる可能性があるのか

夏風邪になる原因としてウイルス感染があるため、夏風邪はうつる可能性があります。

ウイルスに感染した人がくしゃみや咳をしたときに飛沫として放出され、ウイルスが気道に入り込んで増殖することで感染します。

感染を防ぐためには手洗いやうがい、こまめな換気やマスクの着用などの対策が有効です。

夏風邪は大人でもなりえるのか

夏風邪は年齢、性別に関係なく起こり得るので、大人でも注意が必要です。

一般的に子供の方が免疫力が低いので夏風邪にかかりやすいです。

しかし、大人でもエアコンが効きすぎている屋内にいて体温調節がうまくいかなくなってしまった場合や、夏バテで免疫力が落ちている場合には夏風邪を引きやすくなってしまいます。

そのため、普段から手洗い・うがいなどの感染予防対策を行うことが重要です。

関連記事:咽頭結膜熱(プール熱)ってどんな病気?大人もかかる?流行性角結膜炎との違いも解説- 横浜内科・在宅クリニック

夏風邪が長引いてしまう理由

一般的に風邪は早く治るのですが、夏風邪が長引いてしまう場合もあります。

夏風邪が長引く要因について解説していきます。

免疫力の低下

夏は暑さによって体力を消耗しやすい時期です。

暑さや冷房の影響で体温調節が乱れてしまい、免疫力が落ちてしまうことがあります。

免疫力が弱まるとウイルスに対する抵抗力が低くなってしまい、感染が長引く可能性があります。

不適切な治療

症状が軽いからと自己判断の治療をして病院を受診しなかったり、休養を取らなかったりすることも症状が長引いてしまう理由の1つです。

早めに病院を受診したり、症状がよくなるまで十分に休むことが長引かせないために重要です。

夏風邪の治し方

夏風邪の原因はほとんどがウイルスなので、基本的には休養と症状を和らげるお薬を使うことで自然によくなります。

ウイルスは肺炎などを起こす細菌と違い、特別な治療はありません。

ウイルスは非常に小さく、どんどん変異していきますし、かかっても自然によくなるので、特定の抗ウイルス薬がないので現状です。

そのため抗菌薬(抗生物質)は効果がなく、特別なお薬も通常であれば必要ではありません。

発熱に対しては解熱鎮痛薬を使用し、咳や痰、のどの痛みなどの症状に対しては症状を和らげるお薬を使います。

それでも症状が悪化している時にはウイルス感染以外の別の病気や全身状態の悪化が考えられます。

そのため、病院を受診し診断をつけてもらうことや、点滴などで治療を行う場合もあります。

夏風邪にかかった時にはしっかり休養し、症状の観察をしながら悪化傾向があれば早めに病院を受診するようにしましょう。

また他の人にうつさないようにマスクや手洗い・うがいなどを徹底するようにしてください。

まとめ

今回は、夏風邪の原因や症状、対策について詳しく解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

夏風邪は主にウイルスに感染することで起こります。

エアコンの使いすぎによって体温調節のバランスが悪くなることや夏バテなどによる体力低下も要因になりえます。

夏風邪は健康な方であれば自然によくなることが多く、特別な治療は不要です。

しかし、他の人にうつしてしまう可能性があるので、しっかりと休養して手洗いうがいなどの感染対策をするようにしましょう。

また夏風邪と思っていても別の病気の可能性があります。

体調に少しでも不安を感じたら、無理せず早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

‣日本呼吸器学会|呼吸の病気-A. 感染性呼吸器疾患「かぜ症候群」

‣国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター|厚夏に気をつけたい感染症は「夏かぜ」「とびひ」「食中毒」夏風邪に抗菌薬は効果がありません

群発頭痛の原因や治し方は?頭痛の特徴や対処方法について、詳しく解説します。

ストレス社会と言われる現在の世の中において、毎日の慢性的な頭痛により健康的な日常生活が送れず悩んでいる方によく出会います。

この記事をご覧になっている方の中にも、今まで頭痛に悩まされた経験のある方は、少なくないはずです。

頭痛の多くは、片頭痛や筋緊張型頭痛といって比較的発症が緩やかで、繰り返す慢性の頭痛です。

しかし、頭痛の中には、突然の発症や、想像もできないほどの痛みですぐに治療が必要になる頭痛も隠れています。

今回は、頭痛の中でも比較的頻度は少ないですが、激しい症状を認めることのある群発頭痛について、現役医師がわかりやすく解説していきます。

群発頭痛とはどんな症状?

頭痛には様々な種類がありますが、大きく2つに分けることができます。それは一次性頭痛と二次性頭痛です。

一次性頭痛は、機能性頭痛とも呼ばれます。

一次性頭痛は、頭痛自体が病気とされるもので、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などがあげられます。

二次性頭痛とは、器質性頭痛とも呼ばれます。

頭部外傷による急性頭痛や、くも膜下出血、脳腫瘍、髄膜炎などの病気が原因で、症状のひとつとして頭痛があらわれるというものです。

一次性頭痛に比べ、二次性頭痛の割合は少ないものの、場合によっては死亡につながったりや後遺症に関わることもあるため、注意が必要となります。

群発頭痛は、片方の目の奥や、目の上からこめかみにかけて激しい痛みを起こすことが特徴の頭痛です。

痛みの程度は、人間が感じる痛みの中でも最悪と感じられるほど強い痛みと言われています。

群発頭痛の有病率は、0.05~0.4%、つまり、人口10万人のうち、約50~400人と報告されています。

20~40歳の比較的若い年齢層に多い病気で、男女比は10:1と男性に多く発症します。

一時性頭痛の中では、緊張型頭痛、片頭痛が多くみられる病気であり、片頭痛は、日本人の約8%以上が罹患していると言われています。

群発頭痛は、これらの病気よりは頻度が少なく、頭痛の中ではめずらしい病気とも言えます。頭の片方に数時間続く激痛を感じた場合は、群発頭痛の可能性があります。

群発頭痛の主な原因

群発頭痛の原因は、現時点ではまだ明らかにはなっていませんが、様々な説が提唱されています。

その一つとして、頸動脈が脳内に入るところで血管が拡張し、目の奥にある血管の周りに炎症を起こすため、痛みを感じるという説があります。

頸動脈の周りには、自律神経が密集しているため、炎症による自律神経への刺激でさまざまな症状が起こるようです。

また、その他にも、脳の視床下部の異常、ホルモンバランスの変化による説などが報告されています。

適切な治療の選択のためにも、原因の特定は必要であり、今後さらなる研究の進展が望まれます。

関連記事:こわい頭痛の見分け方!頭痛で吐き気やめまいがする原因と対処法!

群発頭痛の診断と特徴

群発頭痛の診断には、世界共通の診断基準として、国際頭痛学会のICHD-3という診断基準が用いられています。

症状の特徴としては、頭の片側の特に目の奥や目の上、こめかみの部分に激しい痛みが15分~180分持続します。

また、目の充血や流涙、鼻水、鼻づまり、発汗や不穏(興奮して落ち着きがない状態)などの症状を伴うことがあります。

群発頭痛は、医療機関でCTやMRIなどの画像検査や血液検査などをしても、異常は認められません。

これらの症状を繰り返し、画像検査で頭の中に他に原因となる病変がない場合、群発頭痛の可能性が高いといえるでしょう。

群発頭痛の診断基準(ICHD-3)

A .B~Dを満たす発作が5回以上ある

B .重度~きわめて重度の一側の痛みが眼窩部、眼窩上部または側頭部のいずれか1つ以上の部位に15~180分間持続する

C .以下の1項目以上を認める

1 .頭痛と同側に少なくとも以下の症状あるいは徴候の1項目を伴う

a) 結膜充血または流涙(あるいはその両方)

b) 鼻閉または鼻漏(あるいはその両方)

c) 眼瞼浮腫

d) 前額部および顔面の発汗

e) 縮瞳または眼瞼下垂(あるいはその両方)

2 .落ち着きのない、あるいは興奮した様子

D .発作の頻度は1回/2日~8 回/1日である

E .ほかに最適なICHD-3の診断がない

群発頭痛の治療方法について

群発頭痛の治療は、大きく分けて、発作時の治療と発作予防のための治療の二つに分けられます。

発作時の治療には、トリプタン製剤の皮下注射や高濃度の酸素投与が強くすすめられます。

群発頭痛は、短時間持続する激痛が特徴であるため、発作時にはこのような即効性が高い治療が有効となります。

トリプタン製剤の皮下注射は、自己注射用の専用キットも販売されているため、発作時は医療機関外でもすぐに対応することが可能です。

群発頭痛の発作予防のためには、ベラパミルというカルシウム拮抗薬を用います。

群発頭痛は、激しい頭痛が頻回に起こります。そのため、発作の頻度が比較的多い時期は、ベラパミル内服で発作予防をしながら、頭痛発作が起こったときはすぐに発作を消失させる急性治療を行います。

ベラパミルは、予防効果が出るまで数日~1週間程度かかるといわれております。効果が出るまでの期間は、ベラパミルと併用してステロイド薬の投与が行われることもあります。

発作予防の薬は、群発頭痛が起こる頻度や期間などに応じて個々で異なりますので、医療機関で適切な診察を受けましょう。

関連記事:片頭痛(偏頭痛)持ちの人特徴|原因や症状についての対処法

救急受診を考えるべき頭痛

頭痛の中には、群発頭痛と同じような症状が起こる頭痛も存在し、中には救急の対応が必要となる頭痛もあります。

くも膜下出血

くも膜下出血は、「突然起こった今までに経験したことのない強い頭痛」で発症します。

適切な診断や治療が行われた場合であっても、死亡率は、半年以内に約50%と非常に重篤な病気です。

突然の激しい頭痛とともに意識障害や後頚部の痛み、めまいや吐き気などの症状を伴う場合は、くも膜下出血の可能性があるため、救急車を呼びましょう。

脳出血

くも膜下出血以外の脳出血では、約50%に頭痛が起こると言われています。

脳出血では、頭痛の他にも、「どちらか片方の手足に力が入らない」、「しゃべりにくい」といった症状を伴うことが大半です。

脳出血を起こす場所によっては、めまいや吐き気、意識障害などの症状が起こる場合もあります。このような病状があるときは、すぐに救急車を呼びましょう。

髄膜炎

髄膜炎は、脳を包む髄膜に病原体が感染し炎症を起こす病気です。髄膜炎は、クモ膜下出血や脳出血と比べて、発症の仕方は急ではありません。

しかし、早期に頭痛を発症し、頭痛が起こる頻度も高いです。頭痛の他には、発熱、首の後ろの痛み、意識障害などを伴うこともあります。

できるだけ早くに抗生剤やステロイドなどでの治療を行うことで、後遺症や敗血症が起こる可能性を下げる必要があります。

風邪などでも発熱と頭痛を起こすことはあり、診断のために総合病院で髄液の検査が必要となる場合もあります。

また、蓄膿(副鼻腔炎)や免疫力が低下している状態の方は、髄膜炎を発症するリスクが比較的高いと言われています。

強い頭痛に加えて発熱がある場合には、いつもの風邪だと思わずに、医療機関の受診をしましょう。

急性緑内障発作

急性緑内障発作は、眼圧(目の中の圧力)が異常に上昇して、目の痛みや充血、視力障害が起こる病気です。

片目にこのような症状が短時間の間に起こり、群発頭痛と症状は似ているため、正確な診断が必要となります。

「突然目が見えなくなる」こともあり、症状の程度が激しいため、発症したときには救急車を呼ぶ場合も多いです。

眼科での特殊な検査が必要となるため、救急病院を受診しましょう。

群発頭痛の対処法や治療について

群発頭痛の発作は、定期的に起こるほか、アルコール、ニトログリセリン、ヒスタミンにより誘発されることもあります。

中でもアルコールは、群発頭痛の発作に特徴的な原因の一つで、ご自身でも自覚のある方が多いです。

群発期以外は飲酒をしても問題はありませんが、群発期における飲酒は避けた方がよいでしょう。また、喫煙も誘発要因のひとつです。そのため、群発頭痛の発作は、大酒家、ヘビースモーカーに多い傾向にあります。

ニトログリセリンは主に狭心症の方に使用される治療薬です。

血管を拡張させる効果が強いため、群発頭痛を引き起こすことがあり、狭心症や心筋梗塞の方は、注意が必要になります。

群発頭痛は、比較的発作の起こる時期が予想しやすい頭痛のため、対処法として最も大事なことは、事前に頭痛の発症を予防することです。

アルコール、喫煙、ニトログリセリン、ヒスタミンなどの物質、薬剤はできるだけ控えるとともに、ベラパミルを内服することで発症を予防しましょう。

家庭でできる対処方法

ここでは前述の「発作時の治療」について、ご家庭で対処可能な方法を詳しく説明していきます。

まず、発作が起こると、市販の鎮痛薬で痛みを抑えることは困難です。発作時の対処法のひとつとして、トリプタン製剤の皮下注射があります。

糖尿病の人がインスリンの注射キットを用いて自分で注射をするのと同様で、トリプタン製剤の注射キットがあります。

トリプタン製剤の内服薬もありますが、効果があらわれるまでに時間を要するため、群発頭痛発作時には即効性のある皮下注射を使用します。

通常は注射をしてから10分間ほどで痛みが軽減し始め、15分間以内には痛みはほとんど無くなります。

トリプタン製剤の皮下注射は、自己注射を用いることで、医療機関外でも容易に行うことができ、保険適用内になります。

トリプタン製剤は、三叉神経の興奮を抑えて痛みを鎮める効果があるとされている一方で、血管収縮作用があるので、虚血性心疾患、心筋梗塞、脳血管障害、一過性脳虚血性発作などの病気を抱える方には使用できません。

また、副作用として、悪心や胸部不快感、動悸などが起こることもあります。

トリプタン製剤投与以外の群発頭痛発作の対処法は、酸素吸入です。

口と鼻を密閉したマスクで覆い、純酸素を15分間ほど吸入します。

酸素吸入はトリプタン製剤の皮下注射同様に、高い効果が期待されています。

また、2018年に在宅酸素療法の保険適応が認められたことにより、トリプタン使用禁忌の方や副作用などにより十分な治療を受けられなかった方に対して、酸素吸入は手のつけやすい治療のひとつになりました。

在宅酸素療法の酸素供給装置にも種類があり、個々の日常生活のニーズにあった方法で選択・使用することが可能です。

病院でできる治療

発作が起きてしまった後の治療は、トリプタン製剤の投与や酸素投与が必要になるため、救急病院や頭痛専門外来への受診を検討しましょう。

また、いつもと異なる痛みや経験したことのないような痛みの場合は、群発頭痛ではない二次性頭痛である可能性があります。

二次性頭痛の場合、病院でCT検査などを行い、確実な診断をつけて治療することが大切です。

二次性頭痛では、少しの診断や治療の遅れが命取りになる病気の可能性もあるため、救急車を呼ぶことを検討してください。

まとめ

群発頭痛は、20~40歳の比較的若い年齢層に多い病気で、男性に多く発症します。

一時性頭痛の中では、緊張型頭痛や片頭痛と比較して頻度が少ないです。

しかし、発作が出現した場合は、痛みは「片目がえぐられるような痛み」とも言われるくらい激しいものであり、日常生活に支障をきたす頭痛であることには間違いありません。

発作時の治療には、トリプタン製剤の投与や酸素投与が有効です。

多くの場合、発作が起こったとしても入院をする必要はありません。

群発頭痛は、比較的発作の起こる時期が予想しやすい頭痛のため、対処法として最も大事なことは、事前に頭痛の発症を予防することです。

アルコール、喫煙、ニトログリセリン、ヒスタミンなどの物質、薬剤はできるだけ控えるとともに、ベラパミルを内服することで発症を予防します。

最後に、頭痛にもさまざまな原因があり、いつも起こっている頭痛だからなど安易に考えるのは危険だということをもう一度お伝えしておきます。

いつもと様子が異なる頭痛、頻度や程度が増していく頭痛や、発熱や手足の麻痺やしびれを伴う場合は、群発頭痛ではない他の病気が隠れている可能性もあります。

すぐに医療機関を受診しましょう。

参考文献

日本頭痛学会: 慢性頭痛診療ガイドライン, 2013: 216-238

日本救急医学会: 救急診療指針改訂第5版, 2018; 7: 279

大人のウイルス性・細菌性の胃腸炎の原因や症状、改善方法|嘔吐や下痢の原因?

嘔吐や下痢はありふれた病気です。

しかし、症状がとても重かったり、長く続いたりする場合は大人でも不安になりますよね。

それが小さなお子さんや体力が無い高齢者である場合はなおさらです。

消化器官が悪いのか、食べている食品が悪いのか…

原因がわからないこともたくさんあります。

そこで、今回はよくある嘔吐や下痢の原因となる感染性胃腸炎について医師がくわしく解説します。

感染性胃腸炎とは?

感染性胃腸炎とは、主にウイルスや細菌などの微生物が胃腸に感染しておこります。

夏は気温が高いため細菌性が流行しやすく、冬は乾燥するためウイルス性が流行します。

感染症胃腸炎の原因となるウイルスや細菌には以下のようなものがあります。

ウイルス性の胃腸炎

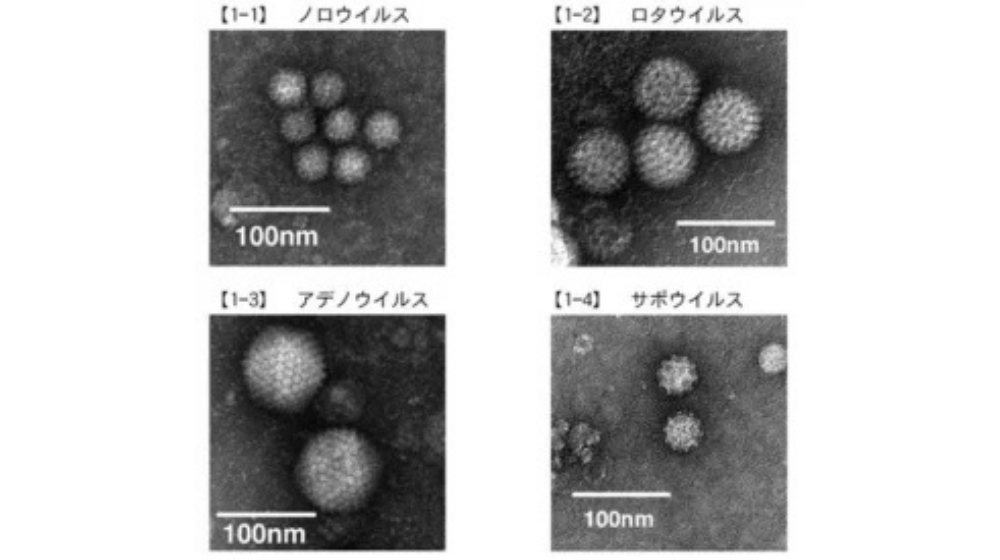

出典:感染性胃腸炎患者からの原因ウイルス検出状況(平成19年度)

ノロウイルス

ノロウイルスとは、ウイルス性の感染症の1つで主に冬場に多発します。

乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層に急性胃腸炎を引き起こします。

長期免疫が成立しないため何度もかかります。

ロタウイルス

ロタウイルスとは、2〜3月にかけて最も多く発生します。

乳幼児をはじめ子どもに多い急性胃腸炎を引き起こします。

他のウイルス性胃腸炎に比べ、下痢や嘔吐の症状が激しいことが多くあります。

入院が必要な小児急性胃腸炎の原因のうち約50%を占めるとされています。

アデノウイルス

アデノウイルスとは、以下などに感染症を起こすウイルス性の感染症の1つで主に夏場に多発します。

・目

・腸

・呼吸器

・泌尿器

51の型に分類され、病気と関係が深いのは1~8型です。

その中でも主に3型によるものは咽頭炎と結膜炎をおこすタイプでプール熱と呼ばれているものです。

多くの型があるため、免疫がつきにくく、何回もかかることがあります。

サポウイルス

サポウイルスは、年間を通して胃腸炎を起こします。

ノロウイルスと同じカリシウイルス科に属するウイルス性感染症です。

乳児から成人まで幅広く感染します。

ノロウイルスより比較的軽症で治療を必要とせずに軽快することも多いです。

関連記事:ウイルス性胃腸炎の症状で下痢のみが起きる理由|何日で治る?

細菌性の胃腸炎(食中毒)

カンピロバクター

カンピロバクターとは、鶏・豚・牛の腸内に生息している細菌です。

鶏肉や井戸水、犬・猫などのペットの糞便にもあるため、注意が必要です。

潜伏期間は1~7日です。

サルモネラ菌

サルモネラは、人や牛・豚・にわとりなどの家畜の腸内、河川・下水など自然界に広く生息する細菌です。

保菌しているネズミ・ハエ・ゴキブリや、犬・猫・カメなどのペットからも感染することがあります。

潜伏期間は6~72時間です。

腸管出血性大腸菌(O157)

腸管出血性大腸菌O157とは、毒力の強いベロ毒素を産生する大腸菌の一種です。

激しい腹痛と水溶性の下痢、血便がみられます。

抵抗力の弱い乳幼児や小児、高齢者が感染すると、神経学的障害や腎機能などの後遺症を残す可能性があります。

食中毒が多発する初夏から初秋にかけて特に注意が必要です。

動物の腸内に生息しており、汚染された食肉やその加工品を食すことで感染します。

感染者の便で汚染された手指で取り扱う食品などを介して二次感染を起こす場合もあります。

十分な加熱調理、手洗い・消毒を徹底することで二次感染を予防することもできます。

潜伏期間は3~8日程度です。

ウェルシュ菌

ウェルシュ菌とは、土や水の中、人や動物の腸内など自然界に幅広く生息している細菌です。

特に牛・鶏・魚が保菌していることが多く、汚染された肉類や魚介類を使った「煮込み料理」には注意が必要です。

酸素(空気)がないところでも増殖し、潜伏期間は6~18時間です。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌とは、人や動物の化膿してる傷口をはじめ、手指・鼻・のど・耳・皮ふなどに広く生息している細菌です。

健康な人の20〜30%が保菌していると言われています。

おにぎりやサンドイッチなど手作り食品には要注意です。

潜伏期間は30分~6時間です。

腸炎ビブリオ

腸炎ビブリオとは、海水や海産の魚介類やその加工品などに生息している細菌です。

増殖速度がきわめて速く、主に夏季に短時間で急激に増殖します。

調理する過程で手をはじめ、まな板・包丁を介して二次汚染された食品からも感染します。

潜伏期間は8~24時間です。

ウイルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎の症状

ウイルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎の主な症状は以下などです。

- 腹痛

- 嘔吐

- 下痢

- 発熱

- 悪心

病原菌によっては血便が出ることもあります。

重傷の場合は脱水症状を引き起こします。

原因の病原体により異なりますが、潜伏期間は1~3日程度です。

通常3日程度で症状は回復します。

関連記事:急性腸炎ってなに?ストレスが関係する?原因や症状について

ウイルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎の治療方法は?

多くはウイルス性のため、特別な治療法は無く、症状に応じた対症療法が行われます。

具体的には、嘔吐や下痢がおさまるまでは、飲食を避けて安静にし、様子をみます。

症状がおさまってきたら少量の水分から摂取を開始します。

経口補水液(市販のOS-1など)が望ましいです。

吐き気止めや下痢止めは基本的には使用しません。

なぜならウイルスや細菌が体内から排出されるのを妨げ、逆に症状回復が遅くなる可能性があるからです。

小さなお子さんや高齢者では、脱水症状を起こすことがあります。

症状が重い場合は早めに医療機関を受診することが大切です。

ウィルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎はどこからうつるの?

感染性胃腸炎の感染経路はほとんどが経口感染です。

つまり、原因の細菌やウイルスを口から取り込んでしまい、感染します。

患者さんの糞便や嘔吐物には大量の病原体が含まれています。

適切な処理を行わなければ、人の手を介して二次感染したり、風に乗って舞い上がり飛沫感染をおこします。

特に学校や保育園、家庭などでは、こうした二次感染で広がってしまうことが多いです。

ウイルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎の予防法

ウイルス性・細菌性胃腸炎の予防|手洗い

どのウイルスや細菌が原因でも、最も重要なのは手洗いです。

石けんを使って十分な量の流水で洗うのが効果的です。

手についたウイルスが口に入る前に手洗いを行うイメージで以下の際などに行いましょう。

- 食事の前後

- 帰宅後

- 調理の際

なお、最近は新型コロナウイルス感染症対策として、いたるところにアルコール手指消毒剤が置かれています。

しかし、感染性胃腸炎の大きな原因であるノロウイルスでは、アルコール消毒は無効です。

どのような病原体が原因でも、手洗いは効果を発揮します。

アルコール消毒を過信せずにまずは手洗いを徹底してください。

ウイルス性・細菌性胃腸炎の予防|嘔吐物、糞便の処理

嘔吐物や下痢便の処理を行うときは、二次感染の危険が高まるため注意が必要です。

直接、汚染物が肌に付着しないようにしましょう。

使い捨ての手袋、エプロン、マスクを付けて処理を行うことが大切です。

また、嘔吐物や下痢便が乾く前に速やかに拭き取ります。

このとき、ペーパータオルなど使い捨てのものを使うことをおすすめします。

拭き取った汚物や使用した手袋などはビニール袋など密閉できる袋にいれ、しっかりと口を閉めて処分します。

部屋の換気も忘れずに。

拭き取ったあとは、家庭用の塩素系漂白剤やアルコールなどを希釈したもので再度拭き上げ、消毒します。

ウイルス性・細菌性胃腸炎の予防|食材の加熱や消毒

食品の加熱が不十分であったり、調理後時間が経ってしまった食べ物が原因で感染性胃腸炎になる場合もあります。

加熱用の食材はしっかりと火を通してから食べましょう。

調理前にしっかりと手を洗うこと、包丁やまな板などの洗浄や消毒をするなどの対策も必要です。

また、以下も感染の原因になりますので避けるようにしましょう。

- 症状がでてしまった家族と同じ皿から食事する

- タオルなど洗面用具の共用

ウイルス性・細菌性による胃腸炎の受診の基準と脱水症状の見分け方

基本的には対症療法で症状がおさまるまで様子をみることが治療となります。

しかし、以下のような場合は、病院の受診をご検討ください。

- 激しい嘔吐が続き、水分を自力でとることもできない(特に子ども・高齢者)

- 吐いたものに血や緑色の吐物が混じる

- 下痢に血便や黒色便がみられる

- 強い腹痛・頭痛、しびれ、ふらつきなどがある

- 意識がもうろうとしている

- 表情がうつろ けいれんがみられた

治った判断が難しいウイルス性・細菌性胃腸炎の回復のサインとは?

一般的なウイルス性胃腸炎の場合では、最初の症状は強いものの1~3日程度で自然に軽快傾向になります。

1週間程度で多くは改善します。

しかし、一部の細菌性腸炎は抗生剤投与を必要とすることがあります。

病状としては回復した後もウイルスは糞便中に含まれていることがあります。

特に注意を要するノロウイルスの場合、最長で1か月間は残存していることがあります。

症状が改善したからといって油断せず、感染拡大防止のためにしばらくは消毒をするなどを継続しましょう。

まとめ~大人のウイルス性・細菌性胃腸炎の症状を改善する方法~

感染性胃腸炎は、原因病原体が多数存在します。

そのため、一年を通じて流行します。

感染力が強く、ほとんどが経口感染です。

家庭内や学校など、身近な人からうつることが多いです。

原因や感染経路を知り、正しく予防して感染の拡大を防ぎましょう。

参考文献

アセトアミノフェンの重大な副作用とは?効果と併せて解説

まず質問です!

あなたが急に熱が出たとき、どんな解熱薬を使いますか?

また頭が痛くなったりした時はどんな鎮痛薬を使いますか?

多くの人は『ロキソニン』と答えるのではないでしょうか。

もちろん正解です!!

人間が病気になるということはだいたい熱がでるか、どこかしらが痛くなるかです。

この点ロキソニンは万能薬といっていいと思いますし、成人の方は一度は飲んだこともある方は多いと思います。

実は解熱薬と鎮痛薬は同じなんですよね。

ただこの万能薬にも欠点があり、小児には使えないことであったり、ロキソニンの使用が推奨されない人がいることがありました。

なので小児に対しては解熱鎮痛薬として『アセトアミノフェン』=『カロナール(商品名)』が使用されています。

成人に対してもロキソニンよりもアセトアミノフェンの安全を考慮され使用されることも多く認めるようになりました。

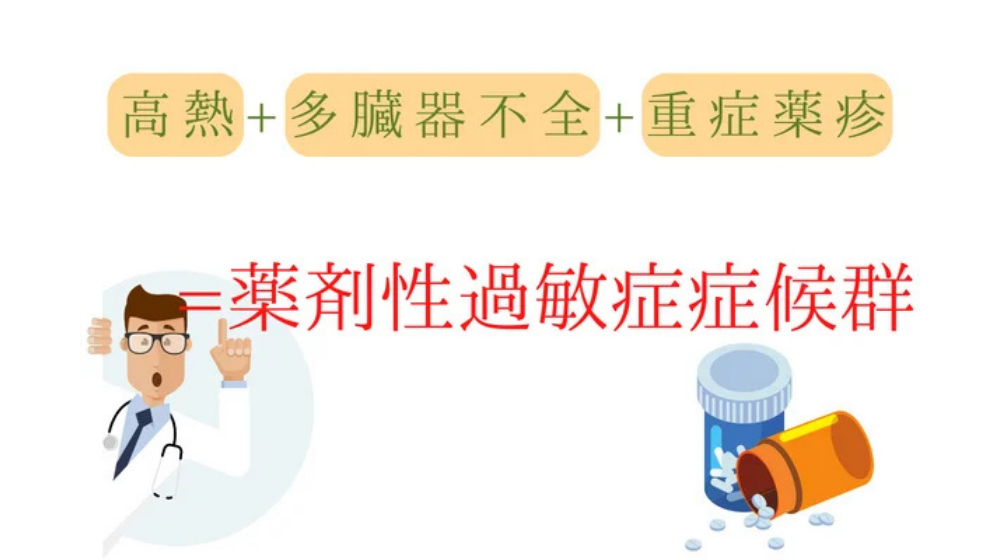

しかし、比較的安全と考えられていたアセトアミノフェンですが、2023年1月に添付文書上に重大な副作用(薬剤性過敏症症候群)が追加されました。

今回はアセトアミノフェンの効果について改めて解説し、この薬剤性過敏症症候群についても、できるだけ分かりやすく解説できたらと思います。

アセトアミノフェンとは

アセトアミノフェンはアニリン系解熱鎮痛薬(非ピリン系)に分類される解熱鎮痛薬です。

主に小児に対して用い、他の解熱鎮痛薬と比べ副作用が少ない薬になります。

アセトアミノフェンの効果

熱を下げる解熱作用と痛みを抑える鎮痛作用があります。

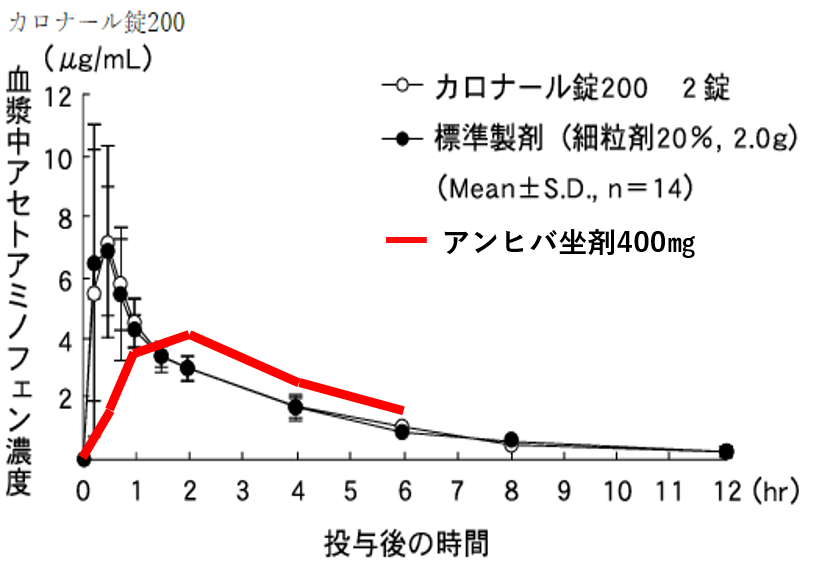

内服してから15分程度で血中濃度が上昇し、30分程度で最高潮に達します。

4~6時間程度で効果が薄れていくため、必要であればこのタイミングでの追加内服がいります。

アセトアミノフェンの種類

形状としては以下など小児でも対応できるように色々あります。

- ドライシロップ

- 細粒

- 錠剤

- 座薬

カロナール、コカール、アンヒバ、アルピニーと商品名は色々あります。

またそれぞれが〇〇mgなのかを知っておくことは非常に重要です。

インフルやコロナでも効果はある?

もちろんインフルエンザウィルスやコロナウィルスに罹患した発熱に対しても効果はあります。

抗生剤と言われる抗菌薬でも抗ウィルス薬でもないので、根本的な治療にはなりません。

ですが、発熱や解熱を和らげる効果があるので重宝されます。

インフルエンザに関しては、ロキソニンの使用は『インフルエンザ脳症』のリスクを上げてしまいます。

そのため、解熱鎮痛薬としてはアセトアミノフェンが強く推奨されています。

アセトアミノフェンの副作用

アセトアミノフェンには副作用として、頻度はごく少数ですが以下などがあります。

- 悪心・嘔吐

- 食欲不振

- チアノーゼ

- 血小板減少

また重大な副作用としては以下があります。

- アナフィラキシーショック(呼吸困難、蕁麻疹など)

- 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis :TEN)

- 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)

- 急性汎発性発疹性膿疱症

- 喘息発作の誘発

- 劇症肝炎

- 肝機能障害

- 顆粒球減少症

- 間質性肺炎

- 急性腎障害

難しい名前ばかりではありますが、頻度は限りなく少なく、基本的にはアレルギー症状であったり、内服後に生じる症状が多いので体の異変に気付かないことは少ないかと思われます。

ロキソニンなどのNSAIDsとの大きな違いとすれば、アセトアミノフェンの方が肝機能障害を起こす可能性が高く、何らかの肝機能障害がもともとある方には避ける方が望ましいとされています。

関連記事:頭痛薬が効かないときの対処法|飲みすぎると危険な理由も解説

追加された重大な副作用、『薬剤性過敏症症候群』とは?

実は2023年1月に重大な副作用として『薬剤性過敏症症候群(Drug-induced hypersensitivity syndrome:DIHS)』が追加されました。

これは高熱と多臓器障害を伴う重症薬疹(*1)のことで、命を脅かす危険な病気になります。

症状としては、以下のようなものが認められます。

| 多臓器障害 | 体にある色々な臓器の障害のことで腎障害、糖尿病、脳炎、肺炎、甲状腺炎、心筋炎など |

| 皮膚症状 | 口周りの紅色丘疹、膿疱、小水疱、鱗屑は特徴的であり、顔面の浮腫を認めたり、粘膜症状としては発赤、点状紫斑、軽度のびらん |

| その他症状 | リンパ節腫脹、発熱、異形リンパ球の出現、好酸球増多 |

今までは限られた医薬品(抗てんかん薬、ジアフェニルスルホン、サラゾスルファピリジン、アロプリノール、ミノサイクリン、メキシレチンなど)においての報告でした。

発症までの内服期間は2~6週間程度の継続内服で生じることが多くあります。

近年になりDIHS(*2)発症後、2~4週後にヒトヘルペスウィルス6(human herpesvirus 6:HHV-6)の再活性化がみられることがわかってきました。

今までは疑わなければ診断することは難しい病気ではありました。

現在では病気の認知度も高まったこともあり、診断されるケースも増えてきました。

| 重症薬疹(*1)=薬疹とは、薬によって生じる発疹のこと。原因になった薬の服用などを中止しても反応が止まらず悪化していくものを重症薬疹という。 DIHS(*2)=抗けいれん薬などの比較的限られた薬剤により引き起こされ、 発熱や多臓器障害を伴う重症型薬疹の1つ |

アセトアミノフェンとその他市販薬の違いは?

アセトアミノフェン含め、他の解熱鎮痛薬は薬局などで手軽に手に入る時代です。

いくら万能薬といえども、適切な使用方法を知らなければ重大な副作用をきたす可能性があります。

今から認知度の高い薬について詳しく解説していきますね。

カロナールとの違い

カロナールとはアセトアミノフェンの商品名になります。

医療現場ではほぼ同義で使用されることが多いです。

小児に対して主に使用され、1回あたり10~15mg/kgで使用し、投与間隔は4~6時間以上開けて使用します。

粉薬であれば、細かく容量を調節できます。

錠剤だとカロナール200mg、300mg、500mgなどの種類があり、体重に合わせて容量を選びます。

また乳幼児だと内服が難しいこともあり、アルピニー座薬やアンヒバ座薬といった座薬もあります。

座薬を嫌がる子もたくさんいますが、発熱時に疲弊しているときに子供に粉薬でも飲ませるのはすごく大変ですので、そのような子には良い適応と考えます。

決して難しいことではないので、不安な方はYoutubeなどで一度検索してみてください。

関連記事:【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

ロキソニンとの違い

ロキソニンは解熱鎮痛薬に加え消炎作用があることが特徴です。

ロキソニンはNSAIDs(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)と呼ばれる薬で、ステロイドではない抗炎症作用を持つ薬になります。

つまり、アセトアミノフェンと違い炎症を解熱鎮痛作用とは別で抑えてくれるということです。

この作用もあってか、カロナールは効かないがロキソニンはよく効くと実感される方も多いです。

以下のような追加作用にも欠点があります。

- 小児や妊婦には影響を及ぼす可能性がある

- 胃潰瘍などを生み出す原因になる

- 腎機能を悪くする

- 喘息を引き起こしてしまう

- インフルエンザ脳症を助長してしまうことがある

決して悪い薬ではありませんが、乱用や無知により副作用などをきたすことがあるので、十分注意が必要な薬になります。

豆知識ではありますが、この消炎作用を利用しているのが、実は湿布薬になります。

経皮的に作用することで、炎症が治まったり、痛みが局所的に引いてくれるので痛いときには湿布薬は非常に有用と考えられます。

イブプロフェンとの違い

ロキソニンと同じNSAIDsと呼ばれる薬になります。

5歳~から使用でき、小児に対しても使用可能な薬になります。

注意事項はロキソニンと同様で胃潰瘍などの消化性潰瘍がある方や、腎機能障害がある方、喘息既往のある方は禁忌になります。

必ず適応を見るようにお願いします。

バファリンとの違い

アスピリンと呼ばれる、NSAIDsの一つになります。

アスピリン喘息と呼ばれる喘息を誘発する可能性があり、特殊な場合以外は成人にのみ限定され使用されます。

他のと副作用は同様で、注意が必要な薬になります。

その他

他にもたくさん市販薬があり、上記のような解熱鎮痛薬に加え、風邪薬(咳を抑える薬、痰を抑える薬など)が加わった薬がたくさん販売されています。

入っている成分表をみると、アセトアミノフェン〇〇mgと書いてあります。

もちろん適正年齢もそれに応じて書いてありますので、必ず確認するようにお願いします。

特に小児、妊婦の方は必ずアセトアミノフェンを使用するようにしましょう。

妊婦や小児はアセトアミノフェンを飲んでも大丈夫?

妊婦、小児ともにアセトアミノフェンは飲んでも大丈夫と基本的には考えられています。

他に安全に使用できる薬がないこともあります。

まずはアセトアミノフェンと考えてもらって大丈夫です。

また小児の発熱時に一番気になるのは『熱性けいれん』ではないでしょうか。

熱性けいれんとは発熱を契機に全身のけいれんが起きる状態のことです。

以前より原因となる熱が抑えられれば熱性けいれんは予防できるのではないかという考え方と、解熱薬を投与すると効果が切れたときに熱が急に上がり、その際に熱性けいれんが誘発されるのではないかという考え方が議論の対象になっていました。

現在では複数の研究結果からガイドライン上はどちらも否定されています。

熱性けいれんの誘発を心配して解熱薬の使用を控える必要はないと結論づいています。

そのため、お子様の発熱時には特に気にすることなく使用してもらえたらと思います。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

アセトアミノフェンを飲む時の注意点

どの医薬品にも添付文書が存在し、用法・用量の記載があります。

少し見にくいですが、アセトアミノフェンの用法・用量について一度一緒に見てみましょう。

【成人】

<頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がんによる疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、変形性関節症>

通常、成人にはアセトアミノフェンとして、1回300〜1000mgを経口投与し、投与間隔は4〜6時間以上とする。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日総量として4000mgを限度とする。

また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

<急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)>

通常、成人にはアセトアミノフェンとして、1回300〜500mgを頓用する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

ただし、原則として1日2回までとし、1日最大1500mgを限度とする。

また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

【小児】

<小児科領域における解熱・鎮痛>

通常、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重1kgあたり1回10〜15mgを経口投与し、投与間隔は4〜6時間以上とする。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

1日総量として60mg/kgを限度とする。

ただし、成人の用量を超えない。

また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

成人では症状に合わせて内服量が違いますね。

実は鎮痛作用を期待するときは普段の量よりも倍量程度投与することが可能なのが特徴です。

用量を増やすことで鎮痛薬としてはロキソニンよりもアセトアミノフェンの方が効果が得られる方もいます。

小児においても例えば10㎏の子であった場合、1回100~150㎎内服し、1日600㎎までが限度です。

100㎎の薬を使用していた場合は4時間ごとに1日で6回使用可能(100×6=600㎎)です。

しかし、150mgの薬を使用していた場合は6時間ごとに1日4回(150×4=600mg)までしか使用していはいけないのです。

なので、アセトアミノフェンの成分が何mgであるかを知っておくのは非常に重要なのです。

アセトアミノフェンを飲んでも効かないときは

鎮痛目的で使用している場合に効かない場合は適正量であれば、その分だけ追加で内服は可能です。

また解熱薬として使用して下がらない場合は4~6時間後に再使用するしかないです。

ロキソニンなどの他の解熱薬の同時服用は勧められません。

作用機序がかぶっている箇所もあり、有害事象を引き起こす可能性があるからです。

しかし、同時に作用機序が違う箇所もあるため、他の解熱鎮痛薬が著効する(薬がよく効くこと)こともあります。

効果があまり得られなかった場合は再投与のタイミングでの切り替えも効果的であることも比較的多いです。

関連記事:片頭痛の原因や治し方を解説|おすすめの市販薬も紹介

まとめ

今回アセトアミノフェンについて、またその他解熱鎮痛薬についても、かなり詳細に書かせて頂きました。

薬剤性過敏症症候群の追加事項はあったものの、今でもかなり安全に使用できる薬になります。

それぞれの薬も適正に使用することで、困っている症状をより楽にすることもできます。

なかなか知ることができなかった薬の知識が今回の記事で少しでも理解のお役に立てたのであればうれしいです。

参考文献

・熱性けいれん診療ガイドライン2015

・日本小児科学会「インフルエンザ脳炎・脳症における解熱剤の影響について」

・基本薬の選び方と使い方のコツ 日常診療でのスタンダードを使いこなす

頭痛薬が効かないときの対処法|飲みすぎると危険な理由も解説

急な頭痛は肩こりなどが原因の緊張型頭痛のような緊急性がないもの。

また、クモ膜下出血のような重大な病気まで様々な原因があります。

頭痛薬は症状を和らげるのに必要ですが、薬の種類や量によっては副作用もあります。

そのため、飲み過ぎには注意が必要です。

今回は、頭痛薬の種類や、飲むタイミング、効かない時の対処法などについて解説していきます。

頭痛薬の種類

頭痛とは頭の一部、あるいは全体の痛みの総称です。

それだけでなく、眼の奥の痛みも頭痛として扱われます。

発熱や腹痛と同じように病名ではなく、症状名のことです。

慢性的に頭痛発作を繰り返すこともあり、そのような場合は頭痛症という病名となります。

ここでは、一次性頭痛に効果のある頭痛薬の種類について解説していきます。

頭痛全般に効果がある薬剤として以下などがあります。

- アセトアミノフェン(カロナール®)

- ロキソプロフェン(ロキソニン®)などの非ステロイド性抗炎症薬

どちらも内服、坐薬、点滴の形があります。

効果がでる速度は点滴>坐薬>内服の順序です。

また、偏頭痛の場合にはトリプタン系の薬剤というものが有効です。

それは、何らかの要因で脳の血管が急激に拡張することで、周囲の三叉神経を刺激して痛みのもととなる炎症物質が出ることが原因と考えられているからです。

偏頭痛は繰り返す特徴があり、頭痛の回数が多くなると日常生活に支障をきたしてしまいます。

程度によっては予防薬が必要です。

加えて、群発頭痛に関してもトリプタン系の薬剤が使用されます。

原因は明らかにされていませんが、偏頭痛と同じように血管の拡張と神経の刺激が原因と考えられているためです。

群発頭痛は、眼周囲~前頭部、側頭部にかけての激しい頭痛があることが特徴です。

次に、頭痛を起こす原因にどのようなものがあるか解説していきます。

CTなどの画像検査で明らかな異常がない一次性頭痛と、異常がある(器質的異常(*1))二次性頭痛があります。

| 一次性頭痛 | ・緊張型頭痛 ・偏頭痛(片頭痛) ・群発頭痛 ・三叉神経痛(さんさしんけいつう) ・自律神経性頭痛 |

| 二次性頭痛 | 以下などにより引き起こされる頭痛を言います。 ・クモ膜下出血などの血管障害や外傷 ・感染症 ・骨や頚 |

二次性頭痛については病院で診断、治療を受けることが必要です。

| 器質的異常(*1)=臓器そのものに異常がある状態 |

関連記事:アセトアミノフェンの重大な副作用とは?効果と併せて解説

頭痛薬の効果と副作用

それでは、頭痛薬の効果と、考えられる副作用について説明します。

アセトアミノフェン

効果

脳の中の発熱や痛みの情報を伝える物質を抑える作用があることから、頭痛の症状緩和に利用できます。

特徴として以下があります。

・子供や妊婦・授乳中の方でも使用できること

・胃腸の影響が少なく、眠気を起こさないこと

内服では1〜2時間後で血中濃度が最高に達し、8時間で血中から消失します。

これから説明する非ステロイド抗炎症薬よりも鎮痛作用は弱いものの、副作用が少ないことが特徴です。

副作用

〇肝機能障害

アセトアミノフェンは肝臓で代謝される薬です。

そのため、長期間、多くの量を使用すると肝機能障害を起こすことがあります。

アルコール性肝炎など肝機能が元から悪い方は注意が必要です。

〇他の薬剤の作用増強や減弱

薬の代謝の関係で以下などの薬の作用が増強したり、減弱することがあります。

・リチウム製剤

・一部の高血圧薬

・ワルファリン

そのため、薬の併用が可能か、内服している薬剤を医師に報告して確認するようにしましょう。

非ステロイド抗炎症薬

ステロイド構造をもたない解熱鎮痛作用を有する薬物の総称を指します。

効果

炎症が起きている時に作られるプロスタグランジン(*1)などの活性物質を抑制することによって、以下を発揮します。

・解熱作用

・鎮痛作用

・抗炎症作用

ロキソニンやジクロフェナク、インドメタシンなど多くの薬剤が内服薬、注射薬、外用薬として使用されています。

日常的によく使われる薬剤で副作用について知っておくことが必要です。

プロスタグランジン(*1)=人体の多くの組織や器官に存在し、さまざまな役割を担っているホルモン

副作用

〇胃潰瘍

プロスタグランジンは胃粘膜を保護する作用があります。

そのため、非ステロイド抗炎症薬によりプロスタグランジンの合成が抑制されることによって、引き起こされる危険性が上がります。

長期間にわたり内服する場合には胃薬を併用することが望ましいです。

〇腎機能障害

同じようにプロスタグランジンなどの抑制により腎血流が低下することや薬剤自体の副作用の可能性が考えられています。

元々腎機能が低下している方や多数の薬剤を内服していることが危険因子であり、用法用量を守って内服することが必要です。

〇喘息

詳しいメカニズムはわかっていませんが、薬剤に対する過敏な反応と考えられています。

アスピリン喘息とも言われます。

トリプタン系薬剤

トリプタン系薬剤は偏頭痛発作急性期の治療薬です。

現在7種類以上が存在し、日本では5種類の成分が使用されています。

効果

トリプタンは、血管壁に存在する受容体を刺激することにより、炎症に伴って拡張した血管を正常な太さに収縮させます。

また、三叉神経に存在する受容体に作用し、神経自体を鎮静、正常化させて、炎症性物質の放出を抑制することで効果を発揮します。

副作用

・中枢神経系:めまいやしびれ、頭重感、倦怠感、脱力感、眠気など

・消化器系:悪心、嘔吐

・循環器系:動悸、一過性の血圧上昇、胸部圧迫感など

特に胸部圧迫感は比較的多く、トリプタン特有の副作用として報告されています。

内服後30分以内に出現することが多く、その後時間経過により自然に軽快していきます。

トリプタン服用時にはこのような症状がでることに注意が必要です。

症状にあった頭痛薬の選び方

それでは、症状に応じた頭痛薬の選び方について解説していきます。

| 緊張性頭痛 | 両側で圧迫感、締め付け感のある頭痛は緊張性頭痛が考えられます。 アセトアミノフェンや非ステロイド抗炎症薬の使用が推奨されます。 |

| 偏頭痛 | 片側の拍動するような頭痛である偏頭痛では、トリプタン系製剤であるスマトリプタン®が効果的です。また、アセトアミノフェンや非ステロイド抗炎症薬も効果があります。 |

| 群発頭痛 | 眼周囲~前頭部、側頭部にかけての激しい頭痛である群発頭痛でもトリプタン系製剤であるスマトリプタン®が効果的です。また、群発頭痛ではアセトアミノフェンや非ステロイド抗炎症薬は推奨されていないため注意が必要です。 |

次に様々な症状別の頭痛に対する対処について説明します。

熱中症では倦怠感、吐き気といった症状のほかに頭痛がでることがあります。

これは熱中症による脱水が主な原因です。

薬ではなく水分を十分にとって休養することが必要です。

眼精疲労による頭痛は点眼薬や原因となる作業の軽減が優先されます。

また、低気圧など気圧の変化で緊張型頭痛、偏頭痛などが出ることがあります。

その場合にはそれぞれに応じた薬を使用することが良いでしょう。

最後に月経に関連して、偏頭痛が誘発されることもあります。

女性ホルモンが関連していると考えられており、偏頭痛に応じて治療をすることが必要です。

関連記事:【激しい頭痛】くも膜下出血の原因や危険な前兆とは?対処法について

頭痛薬を飲むタイミングや頻度

頻度が多い緊張型頭痛、偏頭痛について薬の飲み方を解説します。

緊張型頭痛

頭痛があるときにはアセトアミノフェンや、非ステロイド抗炎症薬の頭痛薬を使用します。

効果としては非ステロイド抗炎症薬のイブプロフェンがアセトアミノフェンより早期に頭痛が改善することが報告されています。

そのため、イブプロフェンの内服がお勧めです。

他にもカフェイン配合剤、肩こりに伴う頭痛では筋弛緩薬であるチザニジン(テルネリン®)などが使用可能です。

飲むタイミングは頭痛発症時が最も効果的です。

同じ薬剤を飲むときは用法用量を守って内服するようにしましょう。

1つの薬剤で効果がでない場合には別の薬を組み合わせて飲むことも効果があります。

注意点として何度も内服していると薬物乱用頭痛という別の頭痛を起こすこともあります。

症状が長引く場合は漫然と薬を使用しないようにすることが必要です。

慢性的に痛みが続く慢性の緊張型頭痛の場合には以下などの神経伝達物質に作用する薬を使用する場合もあります。

・抗うつ薬

・セロトニン

・ノルアドレナリン

偏頭痛

痛みがある急性期の治療と予防の治療に分けられます。

急性期の治療ではトリプタンが第一選択になっています。

トリプタンは偏頭痛のなるべく早い段階で、症状が軽いときに使用する方が有効です。

内服してもよくならない場合には、2時間(ナラトリプタン®という薬の場合は4時間)空けて、さらに追加で内服します。

その間に頭痛がひどく、よくならない場合には非ステロイド抗炎症薬やアセトアミノフェンなどの別の薬を内服します。

別の作用の薬の場合には内服のタイミングを空ける必要はありません。

同じ薬同士の場合には間隔をあけることが必要です。

吐き気などで薬を飲むことが難しい場合は、点鼻薬や皮下注射があります。

あらかじめ処方してもらうなど医師と発作時の治療について相談することが必要です。

偏頭痛にはいくつかの予防薬があり、以下などの場合は予防療法が適応となります。

・月に2回以上の偏頭痛発作がある場合

・生活に支障をきたす頭痛が月に3日以上ある場合

・トリプタンや非ステロイド抗炎症薬のみでは日常生活に支障がある場合

・急性期治療薬を使用できない場合

抗CGRP薬などの新規の薬剤から抗てんかん薬、抗うつ薬、β遮断薬、カルシウム拮抗薬などの多様な薬剤があります。

詳しい方法は医師と相談するようにしましょう。

頭痛薬の飲みすぎが危険な理由

薬の飲みすぎが危険である理由として薬自体の副作用と薬物乱用頭痛を起こす可能性が挙げられます。

”薬はリスク”といわれるように、薬自体には使いすぎによる副作用の危険性があります。

さらに、薬物の使いすぎによる薬物乱用頭痛も注意するべきです。

薬物乱用頭痛は、月に15日以上の頭痛があり、その頭痛に対して鎮痛薬を内服している状態をいい、以下などが含まれている薬で起こす可能性が高いです。

- カフェイン

- 硝酸薬(しょうさんやく)

- 非ステロイド抗炎症薬

- トリプタン

症状の特徴としては朝、起床時から頭痛があり、鎮痛薬を内服しても完全には頭痛が治らないことです。

また、頭痛に対して鎮痛薬を内服することが習慣となっていることも挙げられます。

対応は原因薬剤の中止で、1~6カ月で約70%の方が改善しますが、再発の可能性も高いとされます。

対策として頭痛予防を行う必要があります。

頭痛が長期に及ぶ場合には、自己対応ではなく病院で治療を行うことがお勧めです。

関連記事:こめかみの頭痛が1週間続くときの原因は?|治し方を解説

頭痛薬が効かない時の原因と対処法

頭痛薬が効かない時の原因として、器質的(*1)な異常などの別の原因がある場合があります。

クモ膜下出血は突然起こる頭痛で”バットで殴られたような”と表現する方もいます。

また脳出血、感染症、腫瘍など様々な病気で頭痛が起こることがあります。

突然の頭痛では一度病院での診察を受けることがお勧めです。

普段から頭痛の症状が多く、医師から頭痛についての診断名がついている場合には病名に応じた治療を行いましょう。

これまで解説してきたように頭痛薬は病名に応じて急性期の薬、予防の薬ともに多くの種類があります。

あらかじめ医師に頭痛薬が効かないときの対処法を聞いておき、効果がない場合にはまずその方法を試しましょう。

その上で効果がない場合には薬の変更や、予防薬の使用を考えます。

そのため、医師の診察を受けることをお勧めします。

| 器質的(*1)=臓器や器官に認められる形態的・解剖的性質 |

子供向けの頭痛薬は?

子供向けの頭痛薬としてイブプロフェン(ブルフェン®︎)や、アセトアミノフェン(カロナール®︎)があります。

基本的に診断されていない頭痛に対しては病院の受診をお勧めしています。

理由として、子供は適切に症状を言うことができないことが多く、後から重症な病気がみつかる可能性があるからです。

そのため、子供の偏頭痛もあるのですが、安易に市販薬を使用することで受診が遅くなってしまいます。

適切な検査・治療が遅れてしまう可能性があるので、注意するようにしてください。

| イブプロフェン(ブルフェン®︎) | ロキソニンと同じ非ステロイド抗炎症薬です。5歳から使用でき、小児に対しても使用可能な薬になります。注意事項はロキソニンと同様で、 以下の方は服用できません。 ・胃潰瘍などの消化性潰瘍がある方 ・腎機能障害がある方 ・喘息既往のある方 |

| アセトアミノフェン(カロナール®︎) | アセトアミノフェンは中枢神経に作用して、痛みや発熱を抑えるとされています。しかし、実は正確な作用機序はわかっていません(危ない薬というわけではありません)。子供や、授乳中や妊娠中も問題なく内服できます。 |

関連記事:子どもに多い起立性調節障害の症状とは|原因や治し方を解説

まとめ

今回は、頭痛薬の種類や、飲むタイミング、効かない時の対処法などについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

頭痛はよくある症状のため、ご自分で対処する方法や、薬が効かない時の対応法について知っておくことが大切です。

頭痛薬は様々な種類があり、偏頭痛では新薬も登場してきています。

ご自身が知識をもって医療機関に受診することが必要と考えられます。

ぜひ、この記事を参考にしていただけましたら幸いです。

参考文献

腹痛と下痢が続く原因|コロナの可能性は?治し方や病院での対処法を解説

下痢は便が水っぽくなり、回数が増えることをいい、様々な原因が考えられます。

ウイルスが原因の感染性腸炎が最も多く、その場合には自然によくなることが多いです。

しかし、早めに病院を受診した方がよい病気のこともあります。

また下痢の症状はとても辛いため、原因は何なのか。

どのように対処するのがよいか。

病院に行った方がよいのか。

など、とても不安に感じることと思います。

この記事では下痢の原因や、注意するべき症状、病院に行く目安について詳しく解説していきます。

腹痛を伴う下痢が続く原因

下痢は便の水分量が多くなり、本来の固形状から水様〜粥状となった状態をいいます。

具体的な指標は1日4回以上とされます。

症状がでてから1週間未満を急性下痢症といいます。

また、4週間以上下痢が続く場合を慢性下痢症といいます。

慢性の下痢症の場合には診断をつけるために病院の受診をお勧めします。

今回は腹痛を伴う急性下痢症を起こす原因について解説していきます。

まず下痢は症状を起こす原因によって以下の3つに分られます。

分泌物の増加による下痢

ウイルスの感染などによる以下などの影響で腸の粘膜が障害されたときに分泌液が過剰となり起こります。

- 食中毒

- 吸収不良症候群

- 食物アレルギー

- 薬

ウイルスや過剰な分泌液を排出するために腸の運動が活発になります。

そのため、腹痛を伴うことが多いです。

浸透圧による下痢

以下などにより便の浸透圧が高くなると、腸での水分吸収がうまく行われずに起こってしまいます。

- 下痢

- サプリメント

- 食品

水分の吸収がうまくいかないため起こってしまう下痢

腹痛を伴う下痢の大半はウイルス性の感染性腸炎です。

原因にもよりますが、1週間程度症状が続く場合が多いです。

また細菌、寄生虫による感染やアレルギー、薬剤の影響など様々な原因が考えられます。

注意点についてこれから解説していきます。

関連記事:【子供の下痢】ロタウィルス感染症の症状や感染経路について解説!予防接種は必要?

腹痛を伴う下痢はコロナの可能性がある?

COVID19(新型コロナウイルス)感染症の症状は発熱、咳、痰などの上気道炎の症状が大半です。

しかし、一部の方で下痢も確認されています。

日本消化器病学会の報告ではCOVID19患者のうち消化器症状を15~50%と高い頻度で認められました。

主な症状は、以下などです。

- 下痢

- 腹痛

- 嘔気・嘔吐

- 食思不振

特に下痢は40%に認められたと報告しています。

そのため、COVID19感染の患者が下痢を起こすのは稀ではないと考えられています。

しかし消化器症状があり、病院を受診した患者のうち、COVID19感染と診断された例は3%と低率です。

消化器症状が主体である場合にはCOVID19感染の否定はできないものの、可能性は低いと考えるべきと思います。

COVID19感染による消化器症状と、他のウイルスや細菌などによって引き起こされる症状はCOVID19の検査以外で見分けることができません。

そのため診断を確定させるにはCOVID19の検査を行うことが必要となります。

発熱、咳など他の症状がないか注意深く観察をしていただき、事前に医療機関に相談してからの受診をお勧めします。

腹痛を伴う下痢で考えられる病気

それでは、腹痛を伴う下痢で考えられる病気について解説していきます。

ウイルス性腸炎

ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスに感染してしまうことで起こります。

感染経路は、接触感染(*1)や経口感染(*2)があり、多くの場合は以下を伴います。

・吐き気

・嘔吐

・発熱

・腹痛

・下痢

ノロウイルスによる食中毒は1年を通じて発生していますが、冬が感染のピークです。

ロタウイルスは特に小児の感染性腸炎の主な原因です。

これらのウイルスは非常に感染力が強く、予防に努めることが必要です。

接触感染(*1)=ウイルスが付着した手で口に触れることによる感染

経口感染(*2)=汚染された食品を食べることによる感染

細菌性腸炎

大腸菌やカンピロバクターなどの腸炎を起こす細菌に感染してしまうことで起こります。

大腸に病変が生じることが多く、その場合には以下の症状が出やすくなります。

・血便や「しぶり腹」という便意があるのに排便が無い

・少量しか出ないのに何度も便意がでる

薬剤性下痢

治療のために用いた薬によって腸の粘膜が炎症を起こしたり、傷がつくことなどによって起こります。

抗がん薬や抗生物質、免疫抑制薬などが原因となることがあります。

下痢の際には最近の薬の使用歴を確かめておくことが必要です。

心因性下痢

ストレスに伴う身体の変化として腹痛、下痢を伴うことがあります。

基本的には他の疾患の有無をしっかりと調べることが必要です。

クロストリジウム関連腸炎

クロストリジウムという細菌の感染による腸炎です。

この細菌は健康な人でも持っていることがあり、河川や土壌などの普通の環境にも存在します。

腸管にこの細菌が侵入することで感染が起こります。

以下などが発生の危険因子とされています。

・抗菌薬の使用歴

・高齢

・過去の入院

・基礎疾患

寄生虫疾患

以下の寄生虫の感染により症状を起こします。

・赤痢アメーバ

・ランブル鞭毛虫

・ジアルジア

・クリプトスポリジウム

過敏性腸症候群

検査で特に異常がなくても、機能の問題やストレスなどによって腹痛に加え以下などの多彩な症状を起こす病気です。

・下痢

・便秘

・腹部膨満感

関連記事:腹痛と下痢が続くのはどんな病気?脱水症状に注意しよう

腹痛を伴う下痢以外で起こりやすい症状

腹痛を伴う下痢の病気にかかった時に起こりやすい症状、注意すべき症状について以下で解説していきます。

起こりやすい症状

ウイルス性や細菌性の感染性腸炎では発熱、吐き気、嘔吐があります。

また細菌性腸炎では大腸に炎症を起こすことが多く、便に血が混じる血便やしぶり腹が出やすくなります。

注意すべき症状

顔面蒼白や、冷や汗、寒気などです。

嘔吐、下痢などで水分摂取量が少なくなり、水分の排出量が多くなってしまった際には脱水症状がでる場合があります。

脱水症状により全身状態が悪くなると、顔面蒼白や、意識状態が悪くなってしまいます。

そのような症状がある場合にはすぐに医療機関の受診が望ましいです。

また細菌性の腸炎などにより発熱した場合には冷や汗や寒気がでる場合があります。

まれに重症化し、全身に細菌がまわる敗血症という状態となると寒気のほかに身体が震える症状が出ます。

寒気がある場合には注意して経過をみるようにしましょう。

腹痛を伴う下痢の治し方について

基本的な下痢に対する対処法は水分摂取による脱水症状の予防です。

水分補給ではOS-1®などの経口補水液での補充は、水分のみやスポーツドリンク類よりも有効です。

嘔吐してしまい、口からの水分補給が難しく、脱水症状がある場合には病院や往診にて点滴投与を行うことがあります。

また整腸薬(プロバイオティクス)の有効性は指摘されています。

市販の整腸薬や病院から処方される薬を必要に応じて使用してもよいと思います。

注意点として下痢止めは感染性腸炎では使用することは勧められません。

下痢止めを使うと腸の内容物が長く腸内に留まってしまいます。

そのため、毒素の吸収が起こってしまう可能性があります。

下痢があるからといって、安易に市販の下痢止めは使用しないでください。

自己対処する場合は整腸剤の使用に留めたほうが無難です。

整腸剤は症状改善までの日数は変わりませんが、腸内細菌を回復させる効果があります。

それでは病気別に治療方法について解説していきましょう。

感染性腸炎以外の下痢の治療方法は病気によって異なります。

ウイルス性腸炎では、特別な治療法はなく、先ほど説明したような症状に応じた治療を行います。

腹痛、下痢のほかに血便やしぶり腹があり細菌性の腸炎が疑われる場合

抗菌薬の投与が行われる場合があります。

赤痢、コレラ、チフス・パラチフスなどは感染症法で3類感染症に分類されており、抗生物質の投与が必要です。

以下などでは、患者の状態で抗菌薬を投与するかどうかを決めます。

・カンピロバクター

・サルモネラ

・腸管出血性大腸菌

その他の毒素が原因となる腸炎では抗菌薬の投与は不要なのですが 、詳細は医師と相談することが必要です。

そのため、症状が強い場合や、便に血液が付着している場合には早めに医療機関を受診した方がよいでしょう。

薬剤性下痢

原因となる薬剤を同定して、中止・変更することが必要になります。

そのため原則はかかりつけの病院で相談することが望ましいです。

クロストリジウム関連腸炎

抗菌薬の使用が原因であることが多いです。

発症時に抗菌薬を使用している場合には抗菌薬を中止します。

その上で、クロストリジウムに有効な別の抗菌薬を内服する必要があります。

薬剤の投与歴の確認や便の検査が必要となるためかかりつけの病院で相談をするようにしましょう。

寄生虫疾患

頻度は減ってきています。

しかし可能性として考えなくてはいけません。

以下についての問診や便検査が行われ、原因に応じて治療を行っています。

・周囲の同症状の方の有無

・旅行歴

・性的な嗜好(男性同性愛者での発症があるため)

過敏性腸症候群

まず生活習慣の改善が行われます。

3食を規則的に取り、食事バランスを整えてストレスをためないように注意しましょう。

次に薬による治療があります。

消化管機能調節薬(*1)や、以下の水分を吸収し便の水分バランスを調整する薬を使用することがあります。

・プロバイオティクス

・高分子重合体

さらに下痢の場合は腸の運動異常を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬(5-HT3拮抗薬)、止痢薬を使用します。

お腹の痛みには抗コリン薬も補助的に使用されます。

消化管機能調節薬(*1)=腸の運動を整える薬

関連記事:虫垂炎の原因や症状について知りたい!治療や手術は?

腹痛による下痢で病院に行く目安

それでは、どのような症状のときに病院に行った方がいいのでしょうか。

病院に行く目安とその理由について以下で状況別に解説していきます。

発熱、咳、痰の症状がある場合

COVID19感染症の症状の1つとして腹痛と下痢があることを説明しました。

そのため、以下などの上気道症状がある場合はCOVID19に感染している可能性を考えて病院で検査を受けることが望ましいです。

- 発熱

- 咳

- 痰

事前に症状について病院に相談し、受診方法を聞くようにしましょう。

嘔吐してしまい水分が取れない場合やぐったりして顔面蒼白の場合

急性の腹痛、下痢で最も多いものが感染性腸炎です。

ウイルス性の場合には脱水症状に気をつけて水分を摂取してもらうことで自然によくなっていきます。

しかし、水分がとれない場合には脱水症状になってしまう可能性があります。

健康な方であっても、水分量が減少することで体調が悪化してしまう場合があります。

特に小児や高齢者の方では脱水症状は非常に危険な状態となる場合があります。

このような症状がある場合にはすぐに病院を受診してください。

血便やしぶり腹がある場合

この症状は大腸が病変となる感染性腸炎で起こります。

大腸型の感染性腸炎では以下などの可能性があります。

- カンピロバクター

- サルモネラ

- 赤痢菌

- 腸管出血性大腸菌

- クロストリジウム

- 赤痢アメーバ

赤痢や腸管出血性大腸菌は3類感染症、アメーバ性大腸炎は5類感染症に分類されます。

感染力が強いことや、集団発生の可能性があり医師による届出の必要があるため、早めに病院を受診しましょう。

その他には以下の場合も医療機関受診が望ましいです。

- 海外渡航後

- 生もの

- 生肉摂取後

- 免疫抑制薬、抗がん剤の使用

- 治療中の病気があることや、最近病気にかかって入院していた

それぞれ、寄生虫、カンピロバクターやサイトメガロウイルス、クロストリジウムなどの特殊な感染症のほか、薬剤性下痢の可能性があるためです。

治療中の病気がある場合にはかかりつけの医療機関へ相談を行ってください。

それ以外の場合でも近隣の医療機関に早めに相談するようにしましょう。

まとめ

今回は下痢の原因や、注意するべき症状、病院に行く目安について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

ウイルス性の感染性腸炎が最も多いのですが、血便があったり、顔面蒼白や冷や汗が同時にある時には自然に軽快しない別の病気の可能性があります。

そのような症状がある際には、かかりつけ医に相談してください。

参考文献

・M R Blake, J M Raker, K Whelan「Validity and reliability of the Bristol Stool Form Scale in healthy adults and patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome」Aliment Pharmacol Ther. 2016 Oct;44(7):693-703. doi: 10.1111/apt.13746. Epub 2016 Aug 5.

・東京都感染症情報センター「感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎を中心に)」

捻挫で歩けるけど痛いときは病院に行くべき?重症度チェックも紹介

サッカーやバスケットボールなどのスポーツをしている方はもちろん。

急いで走った時などに足を捻ってしまうことは日常的によくみられます。

足を捻った後に、痛みがあるものの歩ける場合には病院を受診するか迷うと思いますが、実際にはどのような症状があるときに病院に行くべきなのでしょうか。

実は軽い捻挫でもサポーターで固定した方がよい場合や、捻挫と思っていても骨折などの別の原因が隠れていることもあるので、一度病院で診察を受けた方がいい場合もあります。

この記事では捻挫をした時の対応や重症度チェックの方法などについて解説していきます。

是非参考にしてみてください。

捻挫で歩けるけど痛い時に考えられる原因

足を捻った後に痛みがある場合には次のような病気の可能性があります。

靭帯の痛み

捻挫では靭帯が伸びたり、断裂してしまうことによって痛みを起こしています。

靭帯の断裂はレントゲン写真ではわからないので、症状と超音波やMRIなどの精密検査によって診断することができます。

靭帯断裂と診断された場合にはギプスや装具などの固定が必要になります。

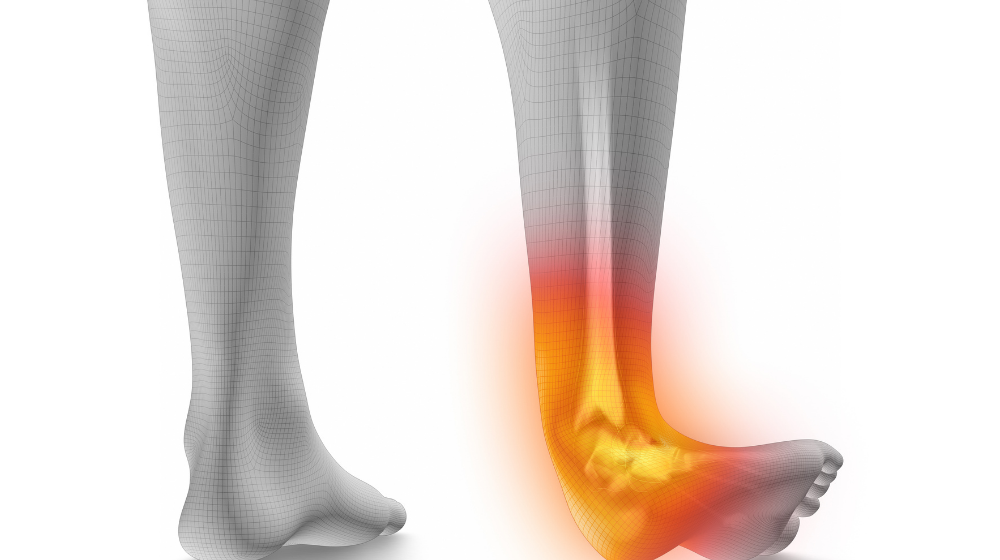

関節の炎症

捻挫などの軽い怪我をきっかけとして関節に炎症を起こし痛みを起こすことがあります。

足首は足関節といって、内くるぶしの骨、外くるぶしの骨と距骨というもので構成されています。

リウマチや痛風、ウイルス感染などで関節に炎症を起こすことが多いのですが、怪我をきっかけとして炎症を起こして腫れや痛み、皮膚の赤みがでることがあるので、病院での治療が必要になります。

滑液包炎(かつえきほうえん)

骨の近くには腱との摩擦が小さくなるように滑液包という膜があります。

怪我によってこの膜に炎症が起きると、水が溜まったり、痛みを伴うことがあります。

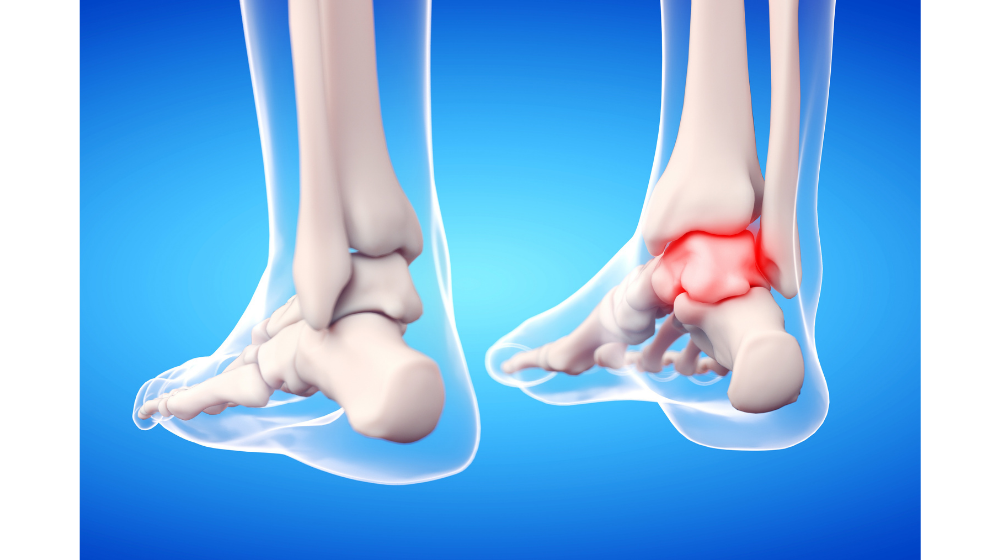

骨折

足を急に捻ってしまった場合には骨折を起こすこともあります。

子供では骨の発達がまだ十分ではないので、骨の一部分が剥離骨折を起こしやすく、大人では逆にくるぶしの骨折をしてしまう場合もあります。

捻挫だと思っていたら骨折だったというケースもあるので、怪我をしたらまず病院を受診することがおすすめです。

病院を受診する目安は次の重症度チェックで判定するようにしてください。

捻挫の重症度チェック

足をひねった時には骨折の可能性を考える必要があります。

骨折の可能性を考える上で「Ottawa足外傷ルール」を参考にすることがおすすめです。

Ottawa足外傷ルールは5つの項目は以下です。

✅外くるぶし(外果)の圧痛

✅内くるぶし(内果)の圧痛

✅小指側の足の付け根にある第5中足骨基部の圧痛

✅内くるぶしの下にある舟状骨の圧痛

✅足の痛みで体重をかけることができない

これらのうち1つでも該当すれば骨折の可能性を否定できないので、レントゲン検査を受けることがおすすめです。

一方で、1つも満たさなければ、骨折の可能性は低いと報告されています。

しかし、捻挫の可能性はあるので、レントゲンで骨に問題がないと言われても注意する必要があります。

次に、捻挫の重症度についても解説します。

捻挫は靭帯の損傷の程度によって靭帯が伸びる程度の軽い損傷から一部が切れる部分断裂、完全断裂の3段階に分類されており、それぞれ、1度、2度、3度捻挫と呼ばれています。

ケガをしたときの症状だけからそれぞれを区別することは難しいので超音波やレントゲンの検査をして診断をつけることが大切です。

靭帯の損傷の程度によって固定の必要性や期間が変わってきます。

捻挫を早く治す対処法【RICE処置】とは

捻挫を早く治す対処法として「RICE」処置があります。

これは処置の内容の頭文字をとって繋げたものでとても覚えやすくなっています。

内容について順番に解説していきます。

捻挫を早く治す対処法:R

「Rest」安静を意味します。

ケガをした状態でプレーをしないようにまずは安静にするようにしましょう。

捻挫を早く治す対処法:I

「Ice」冷却のことです。

患部の腫れを抑えることが目的です。

ビニール袋や氷嚢に氷を入れて冷やしますが、皮膚に直接触れないようにアンダーラップを巻いたり、タオルでくるんでから使用するようにします。

捻挫を早く治す対処法:C

「Compression」圧迫を意味します。

ケガをした後は内出血によって腫れがひどくなることがあります。

腫れを抑える目的でテーピングや柔らかい包帯で圧迫気味に固定を行います。

捻挫を早く治す対処法:E

「Elevation」足を心臓より上に挙上させます。

心臓より上に上げることで腫れを少なくすることができます。

これらの処置を直後から行うことでケガの治りが早くなるので、ぜひ実践するようにしてください。

関連記事:内出血の症状について!打撲や腫れたときの対処法を解説

捻挫の腫れが起きたときは湿布orテーピング?

捻挫で腫れがひどいときには湿布とテーピングの併用が効果的です。

湿布は冷感があって貼った時に気持ちいいだけではなく、“経皮吸収型鎮痛消炎剤”なので、皮膚から鎮痛成分を吸収させて痛みを和らげることができます。

しかし、損傷部位自体を治しているわけではないので、そのままにしておくのは危険です。

テーピングは関節を固定することでケガした部分を安静に保つことができます。

そのため湿布に加えてテーピングをすることで、より症状がよくなることが期待できます。

併用するときには湿布をした上からテーピングを行うようにしてください。

しかし、湿布は長時間貼り続けると湿疹の原因になりますし、テーピングは関節を固定するように適切に行う必要があることに注意してください。

捻挫の腫れで歩けるけど痛いときは病院に行くべき?

捻挫をして歩ける時には病院を受診するか迷われると思います。

病院を受診する目安と、受診するおすすめのタイミングについて解説します。

病院へいく目安

2の項目で説明したOttawa足外傷ルールを参考にしていただき、痛みや腫れがひどく、体重をかけられない場合には病院を受診することをお勧めします。

特に足首に変形がある場合にはギプス固定が必要になることが多いので、早めに受診するようにしましょう。

また歩ける場合でも、靭帯が断裂している可能性があるので、病院を受診するべきです。

受診のタイミング

歩ける場合には緊急での病院受診は必須ではありません。

夜間や土日の時間帯は総合病院でも専門医の診察ではないことが多いので、サポーターをして後日の病院受診が勧められます。

そのため、歩ける程度の痛みのときには安静にしてサポーターを装着してできるだけ早いタイミングで整形外科専門医の受診をすることがお勧めです。

まとめ

捻挫は日常的によくあるケガですが、実は軽い捻挫でもサポーターで固定した方がよい場合や、捻挫と思っていても骨折などの別の原因が隠れていることがあります。

そのため、適切な処置を行い、早めに病院を受診することがお勧めです。

参考文献

日本整形外科学会|足関節捻挫

日本整形外科学会|足関節果部骨折(脱臼骨折)

【医師が解説】捻挫した!歩けるけど痛いときの原因と対処法は?使える市販薬もご紹介

Ottawa足外傷ルール

日本整形外科学会|スポーツ外傷の応急処置

足首を捻挫!湿布orテーピング。効果がある処置はどっち?

足首の捻挫について

内出血の症状について!打撲や腫れたときの対処法を解説

打撲とは「打ち身」とも言い、転ぶなどして体の一部をどこかにぶつけた場合に起こるケガのことです。

患部の付近に内出血(あおじ、あおたん、あおなじみ)ができます。

向こう脛(弁慶の泣き所と言われる部分)、太もも、肩などは特に打撲を起こしやすい部位です。

これらは、比較的厚い筋肉でおおわれているため、骨には異常がないことがほとんどです。

それでは打撲について詳しく紹介します。

打撲の症状は?

痛み

代表的な打撲の症状として「痛み」があげられます。

打撲の痛みは、受傷直後よりもしばらく時間がたってから強く痛みが出ることもあります。

損傷の程度が強いと安静時でもズキズキ痛みが続く場合もあるでしょう。

炎症

強い衝撃を受け損傷状態が激しい場合は、打撲箇所とその周辺が赤くなったり、内出血により青紫色に変色したりする場合があります。

腫れ(膨脹)

内出血をしている場合、その患部に熱感や腫れがみられます。

頭部を強く打った場合は、コブができることも少なくありません。

打撲は、そのまま放っておくと組織が固まり痛みや痺れを感じやすくなるため、単なる打撲と軽視してそのまま放置せず、しっかりと処置を行うことが大切です。

では、打撲した時の対処法について紹介します。

打撲した時の応急処置は?

打撲した周りで、熱や腫れがあり、皮膚が青紫色に変わっていれば、内出血を起こしている可能性があります。

打撲した直後よりも、しばらく経ってから痛みが強くなることが多く、腫れを伴うこともあります。

内出血は、最初は青紫色であることが多いですが、時間が経つにつれ茶色、黄色、緑色などに変化していくことが多いです。

受傷後4〜5日すると、打撲した部分を中心に四方に広がりだんだん大きくなります。

一般的に軽度の打撲の場合、やがて日にちが経つにつれ外側から少しずつ薄れていき、多くの場合2〜3週間で消えることが多いです。

打撲して内出血が見られる場合の対処法

基本的にはまずはRICE処置と呼ばれる処置を行いましょう。

安静(Rest)

患部と全身を動かさず休ませましょう。

冷却(Ice)

患部を冷却材(ビニール袋にいれた氷やアイスノン、冷却パッドなど)で冷やしましょう。

冷却材がない場合は冷えたタオルで代用することができます。

冷却材は直接皮膚に当てないで、タオルなどに巻いて使用しましょう。

患部の冷却を行う時間の目安は15〜20分程度です。

その後間を1時間から2時間あけて再び繰り返すと良いでしょう。

圧迫(Compression)

患部を圧迫しましょう。

ガーゼやタオルを使い、圧迫し固定しましょう。

挙上(Elevation)

患部を心臓より高い位置に上げましょう。

血液の循環を抑え内出血を抑える効果が期待できます。

1度目の処置から24時間〜72時間の間継続して繰り返すことが推奨されています。

しかし、その前に症状が落ち着いたり、医療機関へ行くことで適切な処置がなされるため、それだけの長時間処置を行うことは稀でしょう。

皮膚の感覚としては、強い冷感→灼熱感→痛み→感覚の消失の順に変化していきます。

感覚の消失するかしないかくらいのタイミングで冷却材を外し、インターバルを置きましょう。

インターバルを置くことは、凍傷の予防にもつながります。

また痛みを感じ始めたら、再び冷却を行いましょう。

患部を冷やすことは、炎症箇所の皮膚温度を下げ、炎症と内出血を抑制します。

このように、打撲した直後は冷やすことが大切ですが、炎症がおさまる4日目程度からは逆に温めると内出血が消えるのが早くなります。

お風呂で湯船に入った後、痛みや腫れ感や熱がなければ炎症がおさまっているので、温め始めると良いでしょう。

また、内出血を早くなくすには、以下などの栄養素が必要になります。

- タンパク質

卵やお肉・お魚など - ビタミン

魚介類や貝類・チーズなど - ミネラル

海藻類・果物・緑黄色野・ナッツ類など

これらの栄養を意識して食事に取り入れるといいでしょう。

打撲して腫れた場合の対処法

打撲すると、患部がボコッと腫れ上がることがあります。

打撲した場所が頭部の場合、たんこぶ(皮下血腫)ができることもあります。

腫れとは、炎症などが原因で、組織に水や血液成分などが過剰にたまったり、増加したりすることで組織や器官が膨らんで隆起している状態です。

痛みや内出血を伴うことが多いです。

打撲して腫れた時も、内出血が見られる時と同様のRICE処置を施すと良いでしょう。

RICE処置を行っていてもだんだん腫れや痛みがひどくなる場合は、骨折が疑われます。

皮膚がボコッと突き上げられているような変形が見て取れる、激しい痛みがある場合などは早めに医師の診察を受けましょう。

打撲による腫れか、骨折による腫れかを診断するためにはレントゲン検査が必要です。

また、打撲による腫れで注意が必要なものとして、コンパートメント症候群というものがあります。

コンパートメント症候群とは、腫れがひどく周囲の血管や神経を圧迫し、血流が滞りさらに腫れるためそこから先に血液が流れなくなり、組織の壊死を引き起こすものです。

しびれや痛み、血行障害が生じる場合はコンパートメント症候群が疑われます。

骨折を伴う打撲、特に膝より下の足や腕を負傷した場合に多く見られます。直ちに医師の診察を受けましょう。

関連記事:ダニ刺されで悩んでいるかたへ!症状や治療について あせもとの違いも

打撲によるむくみやしこりが治らない時の対処法

打撲後、打った部分がむくんだり、しこりのようなものができてしまうことがあります。

このしこりは「瘢痕組織」(はんこんそしき)というものです。

内出血が強く出てしまうと、治って行く過程でできるものです。

しかし、いったん瘢痕組織ができてしまうと湿布などの消炎鎮痛剤はほとんど効果がなく、治るまでに数ヶ月以上かかってしまう場合もあります。

また、その過程で関節組織が部分的に癒着を起こしたり、関節機能に関連する組織の運動機能を阻害することにより関節拘縮が生じる可能性があります。

その場合、時には後遺症として関節拘縮が完全に治らずに固まってしまうこともありますので、特に関節周囲の打撲は早急に病院受診が必要となります。

むくみが見られる場合も、以下などが大切です。

- 患部を安静にすること

- 冷却材で冷やすこと

- 固定すること

- 心臓より高く上げること

通常、軽い打撲によるむくみや腫れは1〜2週間で治ります。

それ以上たってもむくみや腫れ、痛みが引かない場合は、骨折しているか、別の病気の可能性があります。

骨折は見た目だけではわからない場合もあります。

症状が長引く場合は、早めに医療機関で受診しましょう。

打撲だと思っていても、実は骨折していたり、皮下組織に大きなダメージを受けていたりすることもあります。

また、頭部や目の周りなどは脳の機能や視力に関わる神経が通っている場所でもあります。

腹部の打撲は内臓の損傷や骨盤出血を引き起こす可能性があり、胸部の打撲は呼吸器官への損傷がないか注意が必要です。

以下のような他の症状を伴う場合や心配な場合は早めに医療機関を受診しましょう。

- めまいや吐き気

- 意識障害がある

- けいれんがある

- いつもと見えかたが違う

- 視力が低下した

- 物が二重に見える

- 左右で見え方が違う

- 視界が歪む

- 色彩がいつもと違って見える

- 目を動かすと痛みがある

- 口が開かない

- 息苦しさを感じる

- 息をうまく吐き出すことができない

- 呼吸数の増加

- 極端に脈が早くなる

- 骨盤近くの打撲

- 異常な発汗

関連記事:吐き気がみられる腹痛で病院を受診する目安は?考えられる原因や対処方法

夜間・休日の急な打撲はどう対処する?

救急病院では時間外受診料、診察代をご負担いただき、CTといった画像検査がなされた場合は5,000円~30,000円程度加わります。

その後、緊急入院となった場合は別途治療費がかかります。

まとめ

いかがでしょうか。

打撲した場合は速やかに安静→冷却→圧迫→挙上を行いましょう。

そして、ただの打撲と自己判断せず、医師に診断してもらうことが大切です。

ただの打撲と思っても、骨折やそのほかの病気が隠れている可能性があります。

特に1~2週間たっても改善しない場合は速やかに医療機関を受診しましょう。