食べ過ぎて気持ち悪い時の対処法や原因を解説!次の日の過ごし方は?

本記事では、多くの人が経験するであろう「食べ過ぎ」についてお話ししたいと思います。

美味しい食事は私たちの日々の生活に喜びをもたらしますが、時にはその楽しさが過ぎてしまい、食べ過ぎて体調を崩してしまうこともあります。

特に、旅行先やお祭り、友人や家族との食事会や飲み会などで、ついつい普段より食べ過ぎてしまった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。

この記事では、食べ過ぎによって引き起こされる不快な症状の種類やその原因と、対処法についてわかりやすく解説します。

この記事が、皆様の健康的な食生活に役立つ情報となれば幸いです。

それでは、食べ過ぎに関する様々な情報を、一緒に見ていきましょう。

食べ過ぎたら具合が悪くなる原因

食べ過ぎが体調不良の原因になることはよく知られていますが、その背後にはいくつかの生理的なプロセスが関与しています。

ここでは、食べ過ぎがどのようにして様々な不快感を引き起こすのかを探ります。

胃の過剰な拡張

一度に大量に食べると、胃が過剰に拡張し、胃壁に圧力がかかります。

これは胃痛や不快感の直接的な原因となり、時には吐き気を引き起こすこともあります。

胃は一定量の食物を消化するために設計されており、その限界を超えると正常な消化活動が困難になってしまいます。

消化酵素の不足

大量の食物を十分に消化するには、相応の量の消化酵素が必要です。

食べ過ぎると、これらの消化酵素が不足し、食物の分解と吸収が遅れることになります。

これにより、胃もたれや消化不良といった症状を引き起こし、さらには腹痛や下痢といった症状が生じることもあります。

血糖値の急上昇

特に炭水化物や糖分が多い食事を大量に摂ると、血糖値が急激に上昇します。

これにより、体はインスリンの分泌を増やし、血糖を急速に降下させようとします。

この急激な血糖値の変動は、疲労感や頭痛、またはイライラといった症状を引き起こす可能性があります。

脂肪分の過剰摂取

高脂肪の食事を摂り過ぎると、体は脂肪分を効率良く処理できなくなります。

これは胆嚢や肝臓といった消化器系に負担をかけ、消化不良や胸焼けを引き起こすことにつながります。

また、脂肪分の高い食事は消化に時間がかかり、胃の中に長時間留まることが多いです。

精神的な影響

食べ過ぎは、精神的な不調を引き起こすこともあります。

食べ過ぎた後に感じる罪悪感や不安がストレス反応を引き起こし、心理的な不快感に繋がることがあります。

また、過食が繰り返される場合、食べることに対する罪悪感や嫌悪感の波が生じる可能性があります。

食事の量を適切に調節し、できるだけ栄養バランスの取れた食事を心がけることで、これらの問題を予防することができます。

関連記事:腹痛に即効性のある薬を選ぶポイントや飲むタイミング、頻度を解説

食べ過ぎた時の主な症状

気持ち悪くなる

食べ過ぎによって、「気持ち悪くなる」という症状は、多くの人が経験するものです。

まず、食べ過ぎると胃が過度に拡張し、胃壁が圧迫され、これが吐き気の感覚を引き起こす一因となります。

また、胃の中の食物が正常に消化されずに滞留することで、胃の中で発生するガスが吐き気を引き起こすこともあります。

さらに胃が食物でいっぱいになると、消化に必要な胃酸や消化酵素が十分に分泌されないことがあり、これにより消化不良が起こり、胃が重だるく感じる「胃もたれ」が発生することもあるでしょう。

また、食べ過ぎにより胃酸が過剰に分泌されると、その一部が食道に逆流することがあります。

これが胸焼けの原因となり、不快な焼けるような感覚を引き起こします。

そして、食べ過ぎは消化器官に負担をかけるだけでなく、全身のエネルギーを消化活動に向けるため、全身のだるさや疲労感を感じることもあります。

特に、糖質が多い食事や高脂肪の食事を摂ると、血糖値の急激な変動により疲労感が増すことがあります。

これらの症状は、食べ過ぎが身体に及ぼす直接的な影響を示しているのです。

これらの不快な感覚は、身体が「もう食事は十分だ」というサインを送っていることを意味しており、食事量の調整やバランスの取れた食生活の重要性を教えてくれている状態です。

食べ過ぎによる気持ち悪さを防ぐためには、普段から食事量をコントロールし、食事のバランスに注意を払うことが大切です。

下痢

食べ過ぎが原因で下痢を引き起こすことは、特に大量の食事や特定の種類の食物を摂取した後によく見られます。

この現象を理解するためには、食べ過ぎが消化器系に与える影響を知ることが重要です。

食べ過ぎによって消化器系は過度な負担を受けます。

大量の食物が胃と腸に入ると、消化器官はこれを処理するために通常よりも多くの働きをする必要があるでしょう。

しかし、消化器系の能力には限界があり、過剰な量の食物を効率よく消化することができない場合があります。

さらに、食べ過ぎると食物の消化が不完全になりやすくなります。

特に、脂肪分が高い食物や繊維質が多い食物は、消化が難しいため、これらが大量に摂取されると消化器官に負担をかけ、下痢を引き起こす原因となるのです。

また過度な食事は腸内細菌のバランスを崩すことがあります。

健康な腸内環境は多様な微生物によって維持されていますが、食べ過ぎによってこれらの微生物のバランスが崩れると、腸の動きが過活動になり、下痢を引き起こすことがあります。

以下などの特定の食物に含まれる刺激物質が腸を過剰に刺激し、下痢の原因となることもあります。

- 辛い食物

- 特定の香辛料

- カフェイン

その他にも、食べ過ぎは心理的なストレスを伴うことがあり、これが消化器官の機能に影響を与えることがあります。

ストレスは腸の動きを速め、下痢を引き起こす可能性があります。

下痢は、体が不要な物質を排出しようとする自然な反応の一つです。

しかし、下痢が続く場合には体が本来必要な栄養素や水分を失ってしまうこともあるため、注意が必要です。

食べ過ぎを防ぐことは、このような不快な症状を避けるために重要と言えるでしょう。

また、食後に下痢を生じた場合には、消化の良い軽食に切り替えたり、十分な水分補給を心がけることが重要となります。

腹痛

食べ過ぎが原因で起こる腹痛は、消化器系が過剰な食事に対応しようとする際に生じる一般的な症状です。

ここでは、食べ過ぎによる腹痛がどのようにして生じるかについて詳しく見ていきます。

胃の過剰な拡張

大量の食事によって胃が過度に拡張すると、胃壁に圧力がかかり、痛みを引き起こすことがあります。

この圧力は胃の筋肉に負担をかけ、腹痛の一因となります。

消化不良

食べ過ぎにより胃腸が正常に消化活動を行えなくなることがあります。

消化酵素の不足や胃酸の過剰分泌により、食物が適切に消化されず、胃や腸に炎症や刺激を引き起こして腹痛を生じさせます。

ガスの蓄積

食べ過ぎると、消化過程で発生する腸管ガスが過剰に蓄積することがあります。

これにより腸管内圧が高まり、腹部に張りや痛みが生じることがあります。

食物の種類

特定の食物、特に高脂肪分や高繊維質、刺激性の強い食物は、消化器官に負担をかけることがあります。

これらの食物は消化が困難であり、食べ過ぎると腹痛を引き起こす原因となることがあります。

ストレスによる影響

食べ過ぎはストレス反応として生じることもあり、またストレスは消化器系の機能に影響を与えることがあります。

ストレスは消化器官の動きを乱し、腹痛を引き起こすことがあります。

このような痛みがある場合には、以降の食事量を減らし、消化に優しい食物を選ぶことが推奨されます。

また、腹痛が長引く場合には、医療専門家の診察を受けることが重要です。

腹痛を防ぐためには、食事をゆっくりと時間をかけて食べること、食事のバランスに注意を払うこと、そして過度な食事を避けることが有効です。

適量の食事を心掛けることで、消化器系に過度な負担をかけず、健康を維持することができます。

胃が痛い

食べ過ぎが原因で起こる胃痛は、多くの人が経験する一般的な不快感です。

この胃痛は、食べ過ぎによって胃にかかる物理的、化学的ストレスが原因で生じます。

まず、大量に食べることで胃が過度に拡張し、胃壁に圧力がかかり、胃の筋肉に負担をかけ、痛みの感覚を引き起こして胃痛を起こします。

また、食べ過ぎると消化のために胃酸が過剰に分泌され、胃の内壁を刺激して炎症や痛みを引き起こす可能性もあるでしょう。

さらに、大量の食物を消化する過程で、胃は消化酵素や胃酸を十分に供給できなくなることがあります。

こうした消化不良が胃の不快感や痛みを引き起こします。

また、特に脂肪分が高いものや辛いもの、カフェインを多く含むものは胃壁を刺激し、胃痛の原因となるため注意が必要です。

食べ過ぎによる胃痛は、身体が過剰な食事に対して反応しているサインです。

このような痛みが発生した場合には、食事の量を減らし、脂肪分の少ない、消化しやすい食物を選ぶようにしましょう。

また、食後の休息を取ることも胃痛の軽減に役立ちます。

背中が痛い

食べ過ぎによって背中に痛みを感じることは、消化器系の問題が背部に反映されるケースが多いです。

このような症状は、通常、胃や腸の不調が背中の神経や筋肉に影響を及ぼすことによって生じます。

大量に食べることで胃が過剰に膨らむと、胃の背面が背中の神経や筋肉に圧迫を与える可能性があります。

これは特に胃が背部に近い位置にあるため、背中の上部に痛みを感じる原因となるでしょう。

また、食べ過ぎは膵臓にも影響を及ぼし、膵臓が炎症を起こすと背中の痛みを引き起こすことがあります。

これは、膵臓が背中に近い位置にあるため、膵臓の問題が直接背中に痛みとして表れるのです。

消化不良や胃腸の不調は、体の筋肉、特に背中の筋肉に緊張をもたらすことがあります。

これは、消化器官の問題が全身の筋肉に影響を及ぼすためです。

そして食べ過ぎによる腹部の膨満感は、姿勢にも影響を及ぼし、背中に負担をかけることがあります。

特に食後に不適切な姿勢で座ったり横になったりすると、背中の筋肉に過剰な負担がかかり、痛みを引き起こしやすいでしょう。

最後に、食べ過ぎは胆嚢にも影響を及ぼすことがあり、特に高脂肪分の食事は胆嚢を刺激し、背中の痛みを引き起こすことがあります。

このような痛みがある場合、食事量を減らし、消化しやすい食物を選ぶようにしましょう。

また、適切な姿勢を保つことや、食後に十分な休息と水分補給、適度な運動を行うことも、背中の痛みの軽減に役立ちます。

その他

食べ過ぎが原因となるその他の症状として、心臓の動悸を感じることもあります。

これは消化過程が循環系に及ぼす影響によるものであり、食事後に体が大量のエネルギーを消化活動に使うことによって生じます。

食事を食べ過ぎると、消化のために多くの血液が胃腸に向かいます。

これにより他の体系、特に心臓がより多くの血液をポンプする必要が出てきます。

その結果、心拍数が増加し、動悸として感じられることがあるためです。

また、炭水化物や糖分が多い食事を摂ると、血糖値が急上昇します。

これにより体はインスリンを多量に分泌し、血糖を急速に下げようとした結果、急激な血糖値の変化がおこり、心臓にストレスを与え、動悸の原因となることがあります。

さらに、食べ過ぎは消化器官に大きなストレスを与え、自律神経系に影響を及ぼすことでも心拍数の増加や不整脈を引き起こす可能性があるでしょう。

さらに、食べ過ぎると体は消化に必要な水分を使用するため、脱水状態になることもあります。

脱水は血液の濃度を高め、血圧の低下や血栓症などの重大な合併症につながる可能性もあります。

食べ過ぎによる動悸や脱水症状は、消化器官と循環系の相互作用によるものです。

このような症状が発生した場合、食事の量を減らし、消化しやすい食物を選ぶことが重要です。

また、食後は適度な休息を取り、過度な活動を避けることが推奨されます。

そして適度な水分補給も重要で、食事中や食後の水分補給に注意を払うことで、脱水を防ぎ、循環系への負担を軽減することができます。

関連記事:腹痛が起こる・続く原因のまとめ|緊急性の高い痛みの特徴も解説

食べ過ぎを防ぐには?

食べ過ぎは先述のように多くの不快な症状を引き起こすため、適切に予防することが重要です。

ここでは、食べ過ぎを防ぐための実用的なアプローチをいくつかご紹介します。

小分けに食事をする

一度に大量の食事を摂るのではなく、小分けにして数回に分けて食べることが効果的です。

これにより、胃への負担を減らし、食べ過ぎを防げます。

ゆっくりと食べる

食事をゆっくりと時間をかけて食べることで、満腹感を早く感じることができ、過食を防ぐことが可能です。

1口30回など目標を決めて、咀嚼を十分に行うことも重要です。

食事前の水分摂取

食事の前に水やお茶を飲むことで、少ない量の食事で満足感を得られます。

これは食欲を自然に抑え、食べ過ぎを防ぐ助けになります。

炭酸飲料の摂取でも空腹感を改善することが可能であり、炭酸飲料が苦手でない場合にはおすすめです。

栄養バランスを考える

普段からバランスの良い食事を心がけることで、不必要な間食や過食を防ぐことができます。

特に、タンパク質や炭水化物、食物繊維をしっかりと含む食品を適切に摂取することが重要です。

バランスが偏った食事では摂った量の割に満腹感が得られにくかったり、すぐに空腹になってしまうこともあるためバランスには注意してください。

食事中の環境を整える

テレビを見ながら食事をするなど、気を散らす活動をしながらの食事は過食に繋がってしまうこともあります。

集中して食事をすることで、食べ過ぎを防ぎやすくなります。

間食を控える

スナック菓子や甘いお菓子などは過食を促すことがあります。

間食の回数を減らし、必要なら健康的な選択肢(例えば果物やナッツなど)を選ぶことが重要です。

また、間食よりも食後のデザートとして甘いものを摂取するように心がけましょう。

感情的な食事を避ける

ストレスや感情的な理由で食べることは過食の一因です。

感情と食事の関係を意識し、ストレスを別の方法で解消することが食べ過ぎを防ぎます。

また、ストレスによりどうしても食事を摂ってしまう場合には、ストレス解消の方法や原因について医師と相談することも検討してみましょう。

食べ過ぎを防ぐためには、これらの方法を日々の生活にできるだけ取り入れることが重要です。

普段から食事に対する意識を変えることで、過食による健康リスクを減らし、より健康的な生活を送ることができます。

食べ過ぎて具合が悪くなった時の対処法

食べ過ぎによる不快感は家庭での簡単な対処法で緩和できることが多いです。

しかし、症状が重い場合は医療機関の受診を検討する必要があります。

まずは自宅でできる簡単な対処法を説明します。

適切な休息を取る

食べ過ぎた後は、胃が食物を消化するためにエネルギーを必要とするので、十分な休息が必要です。

もし横になる場合には、身体の右側を下にして寝ることが推奨されます。

これは胃と食道の位置関係により、胃酸の逆流を防ぐのに役立ちます。

ツボを刺激する

食べ過ぎによる気分不良や消化不良でしんどくなった場合には、手の「胃腸点」や足の「足三里」「裏内庭」「太白」といったツボをマッサージすることで、症状の改善につなげることが可能です。

他にも消化不良に有効とされるツボが沢山存在するので、気になる場合には調べてみてください。

温かい飲み物を摂る

温かいお茶や水を少量飲むことで、消化を助け、胃の痛みや不快感を和らげることができます。

ただし、カフェインやアルコールが含まれる飲料は避けましょう。

軽い運動を行う

症状が軽い場合には、軽い散歩などの運動をすることで、消化を促進することができます。

しかし、食べ過ぎによる症状が重い場合には過度な運動は避け、水分摂取を十分に行いながら体の状態に合わせて行うことが大切です。

消化を助ける食品を摂る

生姜やヨーグルトなど、消化を助ける食品を少量摂ることも有効です。

これらは胃腸の働きを整えるのに役立ちます。

ただし、これらも摂りすぎると症状を悪化させるケースがあるため、少量ずつ摂取するようにしてください。

上記のように自身での対応策も重要ですが、症状が重い場合や長時間続く場合は、自己判断せずに医療機関に相談することが重要です。

特に吐き気や激しい腹痛、継続的な下痢などの症状がある場合、迅速に医師の診断を受けることが必要です。

自宅での対処法が効果を示さない場合や症状が悪化する場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。

関連記事:腹痛と下痢が続く原因|コロナの可能性は?治し方や病院での対処法を解説

食べ過ぎたときは吐いた方がいい?

食べ過ぎによって生じる不快感や体調不良を感じた際、一部の人々は吐くことで症状を軽減させようと考えるかもしれません。

しかし、このアプローチにはいくつかの重要な問題点があります。

安易に吐くことを考えずに、下記の内容も理解するようにしましょう。

体は食べ物を消化し、必要な栄養素を吸収するために複雑なプロセスを持ちます。

食べたものを自然に消化させることで、身体は必要な栄養を十分に吸収して、不要なものを排出します。

自発的に吐く行為は、食道や歯にダメージを与える可能性があります。

胃酸が口腔や食道に影響を及ぼすことで、歯のエナメル質の侵食や食道の炎症を引き起こすでしょう。

また、栄養を十分に吸収できないことで体調不良につながることもあります。

さらに、食べ過ぎが頻繁に発生し、それに対して吐くことを選んでいる場合にも、消化不良や食べ物に関連するその他の健康問題が根底にある可能性があります。

このような場合、医療専門家に相談することが重要です。

また、自発的に吐く行為は食べ物や体重に対する不健康な考え方や行動につながることがあります。

これは摂食障害の一種である過食症や拒食症のリスクを高める可能性があります。

食べ過ぎによる不快感に対処するためには、自発的な嘔吐よりも他の対処法を試すようにしましょう。

適切な休息の取り方、消化を助ける軽い運動、温かい飲み物の摂取などが含まれます。

そして症状が改善しない場合には、必要に応じて医療の専門家に相談することが重要です。

食べ過ぎた次の日の過ごし方について

食べ過ぎた次の日の過ごし方については、以下のような対処法が推奨されています。

これらの対処法を適切に取り入れることで、翌日以降の体調に大きく影響するため、できるだけ取り入れるようにしましょう。

①消化器官を休ませる

食べ過ぎた翌日には、なるべく胃腸を休ませるために、半日程度食事を抜いて十分に消化器官を休ませることが有効です。

これは消化器官の機能を回復させるのに役立ちます。

また、就寝の4時間前までに夕食を済ませることが良いでしょう。

これは食後の血糖値がピークを超えた状態で眠ることが理想的であるためです。

②十分な水分摂取

体のむくみを和らげ、消化やデトックスを助けるために、朝起きたら白湯や暖かいお茶などを飲むことがおすすめです。

冷蔵庫で冷やしすぎず、常温か温かい状態で飲むことが重要です。カフェインやアルコールは避けるように注意してください。

③消化の良い食事

何も食べないことに不安を感じる場合は、消化の良い食べ物、特に野菜や果物、炭水化物などを摂取すると良いでしょう。

野菜や果物のジュースを摂る場合には、栄養バランスの面からは市販のものではなく、自家製のものが推奨されています。

また、朝食やおやつにバナナを食べることで、消化を助けてカリウムや食物繊維を補うことも可能となるため、デトックス効果が期待できます。

一方で、消化に時間がかかる動物性タンパク質や脂肪はなるべく避けるようにしましょう。

④軽い運動

消化を促進し、塩分などを排出するためには軽い運動を取り入れることが有効です。

ストレッチや散歩などの軽めの有酸素運動がおすすめです。

激しい運動は食べ過ぎによる不調を悪化させるリスクにもなるため、注意してください。

⑤十分な休息

食べ過ぎた翌日は、十分な休息、睡眠を取ることで体の修復やエネルギー消費に役立ちます。

食べ過ぎた翌日は7〜8時間の睡眠を確保することが推奨されており、寝不足や長時間の作業は避けて早めに休息を取るように心がけてください。

関連記事:腹痛と下痢が続くのはどんな病気?脱水症状に注意しよう

まとめ

この記事では、食べ過ぎによる体調不良の原因や症状、予防法および対処法について詳細に解説しました。

食べ過ぎが体調不良の原因になることはよく知られていますが、その背後には胃の過剰な拡張、消化酵素の不足、血糖値の急上昇、脂肪分の過剰摂取などの原因があります。

これらの原因を理解することは、食べ過ぎによる不快感や他の症状を防ぐために重要です。

食べ過ぎて具合が悪くなった場合は、自宅で適切な休息を取る、ツボを刺激する、温かい飲み物を摂るなどを試してみて下さい。

自宅で出来る対処法を行っても症状が改善されない場合は医療機関へご相談ください。

食べ過ぎは多くの不快な症状を引き起こすため、これらの予防と対処法を適切に行うことで、より健康的な生活を送ることが可能です。

食事量の調整やバランスの取れた食生活を心がけ、必要に応じて医療の専門家に相談することが重要です。

参考文献

免疫力が低下したらどうなる?原因と免疫ケア方法をご紹介!

季節の変わり目では免疫力が低下しやすいと聞きますが、実際免疫力が低下したらどうなるのでしょうか。

この記事では免疫力についてと、免疫力が低下する原因、免疫ケアの方法などについてご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧になって、参考にしてみてください。

免疫力とは?

実は「免疫力」とは厳密な定義のある言葉ではありません。

人間の体を病原体から守る仕組みが免疫です。

この仕組みは非常に複雑なものであり、単純な言葉で表現することは困難です。

免疫は大きくはもともとの体にある病原体に対抗する仕組みである「自然免疫」と、

ワクチンの接種や感染症にかかることによって、体の中で感染症と戦う抗体が作られることで免疫力を獲得する「獲得免疫」とに分けることができます。

この自然免疫と獲得免疫がお互いに協力しあって私たちの体を病原体から守っています。

また、病原体の内容、担当する組織も様々です。

病原体としてウイルス、細菌、真菌などがありますが、これらに対して白血球、リンパ球などの組織が免疫の機能を担っています。

特定のワクチンを接種することで、そのウイルスに対する免疫力がつき、感染しにくくなります。

そのため、免疫力が低下すると感染しやすい状態になりますし、免疫をつけることで、感染症にかかりにくくなると言えます。

関連記事:インフルエンザとコロナの違いを解説!症状や治療方法に違いはある?

免疫力が下がる原因

免疫力の低下は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。

免疫力が下がってしまう要因について解説していきます。

完全なメカニズムは解明されていませんが、栄養、運動、睡眠、ストレス、肥満などが免疫に影響することがわかっています。

栄養や睡眠不足、ストレス、肥満によって免疫力が低下し、逆に運動を定期的に行うことで免疫力を高めることが期待できます。

さらにHIVウイルスへの感染による後天性免疫不全症候群や、免疫力が低下する血液の病気、免疫力が低下する薬剤によっても免疫が低下してしまいます。

免疫力が低下したら起きること

免疫力低下のサイン・症状

免疫力の低下はさきほど解説したように栄養や睡眠不足、ストレスによって引き起こされる場合があります。

そのため、免疫力が低下したことによる特徴的な症状はありませんが、全身の疲労感などが現れる場合があります。

また、感染症などの病気を発症した場合には、病気に応じた症状が出現することが一般的です。

すると、以下のような症状が現れることがあります。

免疫力低下により引き起こされる病気

免疫力が低下することによって、特定の感染症にかかる可能性があります。

例えば、白血病などの血液のがんや、その治療によって白血球が低下した場合、関節リウマチなどの自己免疫疾患で免疫を抑えるお薬を使用している場合に起こります。

その場合の症状として、ウイルスだけではなく、健康な人であれば感染しない細菌や真菌(いわゆるカビ)などに感染してしまうことがあります。

その結果、肺炎や尿路感染、感染性心内膜炎などの重症な感染症にかかってしまうことがあります。

また、健康な人でも、不規則な生活などで免疫力が低下してしまった場合には風邪などにかかりやすくなることが考えられるので、免疫力を下げないような生活習慣をすることが大切です。

関連記事:感染症の分類や種類を簡単解説|なぜコロナは5類になったの?

免疫力低下を防ぐ方法

免疫力の低下を防ぐために必要な方法を解説していきます。

風邪をひきやすくならないように、気を付けることについて見ていきましょう。

十分な睡眠をとる。

睡眠は、人の機能を維持する上でとても重要です。

人生の1/3は睡眠している計算になるため、この睡眠の時間が短かったり、睡眠の質が悪いと免疫力が低下してしまう可能性があります。

睡眠の前に入浴してリラックスをする、寝る直前にスマホを見ない、早めに就寝するなどの対策鳥、十分な質の高い睡眠を確保しましょう。

睡眠は免疫力の回復に不可欠です。

食事

バランスの取れた食事を摂り、必要な栄養素を適切に摂取しましょう。

特にビタミンC、亜鉛、ビタミンDなどが免疫力の強化に役立つと言われています。

外食が多いかたは積極的に野菜やフルーツを摂取するように意識してみてださい。

運動

適度な運動は心肺機能、筋力だけではなく、免疫力を向上させ、風邪を引きにくくすることが報告されています。

寒い期間の運動は難しい場合もありますが、通勤時間やフィットネスジムなどを活用して、定期的な運動を心がけるようにしてください。

ストレス

ストレスが蓄積することで、交感神経が興奮した状態隣、リラックスすることができません。

また不眠にもつながるため、免疫力が低下してしまいます。

ストレスを溜めないように、自分のストレスが溜まる状況をチェックしてみたり、ストレスを発散する方法を身につけるようにしましょう。

その他

風邪を引かないようにするには、免疫力低下を防ぐだけではなく手洗いやマスクの着用など、一般的な感染症の予防がとても重要です。

これらの習慣をすぐに身につけるのは難しいかもしれませんが、意識して行ってみることで少しづつ習慣化することができます。

ぜひ、少しからでいいので初めてみるようにしましょう。

まとめ

「免疫力」には厳密な定義はありません。

しかし、生活習慣の乱れや病気などで免疫力が低下してしまうと、ある種の感染症にかかりやすくなってしまいます。

風邪を引きやすくなったなど、免疫力に不安を感じた方は早めに病院を受診したり、この記事で紹介した免疫力をあげる方法を試してみましょう。

参考文献

脳貧血になったら病院へ行くべき?なりやすい人の特徴や症状を解説

脳貧血とは、脳に酸素と栄養を供給する血液量が不足している状態を指します。

この状態が続くと、脳細胞に酸素や栄養素が適切に供給されなくなり、以下などの症状が現れることがあります。

- めまい

- ふらつき

- 失神

脳貧血は、さまざまな原因によって引き起こされる可能性があります。

最も一般的な原因は低血圧や自律神経の異常です。

この記事では、脳貧血の症状、原因、治療法などについて詳しく説明していきます。

ぜひ最後までご覧になって、参考にしてみてください。

脳貧血になる原因

脳貧血の原因はさまざまですが、その中でも最も一般的な原因の一つは低血圧です。

低血圧の場合、血液を全身に送る圧力が低いため、心臓より上にある脳への血流が不足しやすくなります。

また、起立性低血圧などの自律神経の不調も脳貧血の原因となり得ます。

関連記事:頭痛の原因|種類によって痛む場所は違う?対処法や外来での治し方

脳貧血の症状とは

脳貧血の症状は個人によって異なることがありますが、一般的には以下などが起こりえます。

- めまい

- 顔色が悪くなること

- 吐き気

- 失神

これらの症状は、脳に血流が不足することで、引き起こされます。

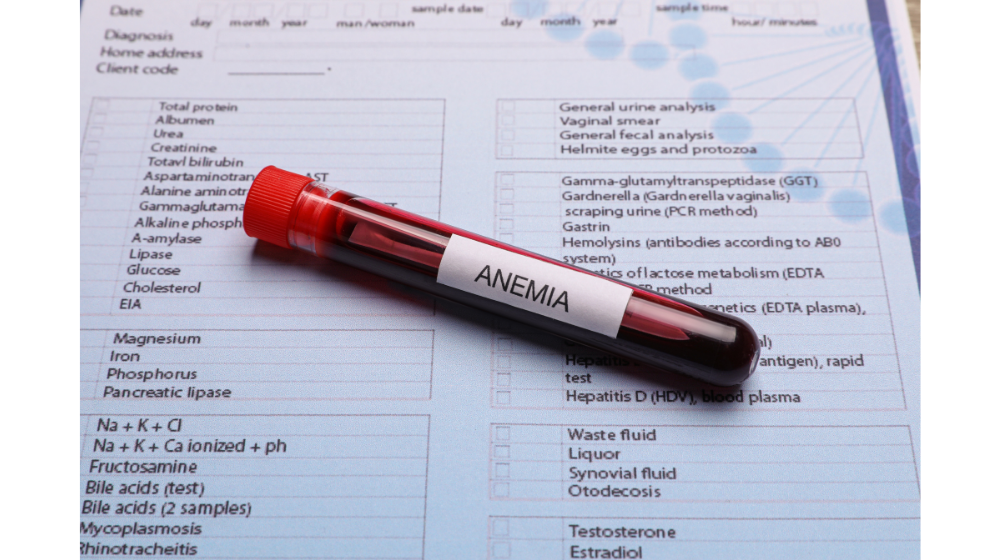

脳貧血と貧血との違い

ここまで解説してきたように、脳貧血とは、脳への血流が不足している状態を指します。

一方で貧血とは血液の中の酸素を運ぶ成分であるヘモグロビンが不足することによって起こります。

そのため、脳貧血と貧血は別の病気なのですが、立ちくらみなど貧血と似た症状が出るので、両者は混同されがちです。

貧血の原因についても解説していきます。

若い女性で一番多いのは鉄分が不足する鉄欠乏性貧血です。

これは鉄分の摂取不足や月経で鉄分を失いやすいことが要因です。

そのほかには以下などで貧血を起こすことがあります。

- ビタミンB12や葉酸の摂取不足

- 慢性の炎症

- 血液の病気

- 腎臓病

関連記事:貧血の種類や数値の基準を解説|病院での検査についてもご紹介

脳貧血になりやすい人の特徴とセルフチェック項目

脳貧血になりやすい人には、特定の特徴が存在します。

ここから脳貧血になりやすい人の特徴とセルフチェック項目を紹介していきます。

予防のために、ぜひ確認していきましょう。

脳貧血になりやすい人の特徴として、長時間立ちっぱなしであることや睡眠不足、疲労、脱水があります。

長時間立ちっぱなしの職業や状況にいる人は、下半身の血液がうまく心臓に戻ることができず、脳への血液が不足しやすくなります。

また睡眠不足や疲労、脱水による体調不良は、自律神経のバランスが崩れてしまい、立ちあがった時に自律神経がうまく機能せずに、血圧が低下していまい脳貧血となるリスクを高めてしまいます。

脳貧血のセルフチェック項目

- 立ちくらみやふらつき

立ち上がった瞬間にめまいやふらつきを感じることがある。 - 疲労感

疲れやすく、日中に持続的な疲労感を感じることがある。 - 不眠

睡眠の質や量が不足しており、疲れを感じている。 - 長時間の立ち仕事

日常生活や職場で、長時間立ちっぱなしの作業が多い。 - 脱水

暑い中での作業、炎天下のスポーツで水分を十分に摂取できていない。 - 過度のストレス

日常的に大きなストレスを感じている。

これらの項目に当てはまる場合、脳貧血のリスクが高いかもしれません。

すぐにできる脳貧血の治し方

脳貧血での自己対処法について詳しく説明していきます。

脳貧血の改善には以下などが重要です。

- バランスの取れた食事

- 適切な運動

- ストレス管理

- 十分な睡眠

バランスの取れた食事

鉄分が不足すると貧血になり、脳貧血のリスクが高まります。

以下などの鉄分豊富な食品を摂りましょう。

- 赤身の肉

- 鶏肉

- 魚

- 豆類

- ほうれん草

その他、ビタミンB12や葉酸、鉄などのビタミンとミネラルを含む食品を積極的に食べることで、貧血を予防できます。

また、脱水を防ぐため、適切な水分を摂取しましょう。

特に暑い日や運動後は水分補給が大切です。

適度な運動

適度な運動は血液循環を改善し、脳貧血の予防に有効です。

運動は以下などの有酸素運動を中心としましょう。

- ウォーキング

- ジョギング

- サイクリング

さらに、 筋肉を柔軟に保つために、ストレッチングを取り入れることも効果的です。

ストレス管理

慢性的なストレスは自律神経を乱し、脳貧血のリスクを高めることがあります。

ストレスを軽減するためにヨガや瞑想、ストレッチなどを取り入れるようにしてみましょう。

十分な睡眠

疲労を溜めないように、十分な睡眠時間を確保することが有効です。

毎日同じ時間に寝床に入る、睡眠環境を整えるなどの対策を行ってみましょう。

関連記事:貧血に良い食べ物や飲み物とは|チョコレートが効く理由

脳貧血になったら病院へ行くべき?

脳貧血の症状がなかなかよくならない場合は病院を受診するべきか迷うことと思います。

以下に病院を受診する目安について解説していきます。

まず、症状が一時的で以下などの原因が明らかである場合は必ずしも受診する必要はありません。

- 不眠

- 疲労

- 立ちくらみ

しかし、めまいや吐き気などの症状が強く、改善しない場合には、すぐに受診を検討して良いでしょう。

また何度も意識を失いそうになったり、実際に失神をしているような場合も、一度病院で精密検査を受けることをお勧めします。

脳貧血にならないための予防対策

脳貧血は、以下のような予防方法があります。

ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

バランスの取れた食事を取る

鉄分やビタミン、ミネラルを含む健康的な食事を摂ることが重要です。

特に、鉄分の不足が貧血や脳貧血を引き起こすことがあります。

適度な運動

適度な運動は血流を改善し、脳に十分な血液を供給するのに役立ちます。

定期的な運動習慣を持つことをおすすめします。

ストレス管理

長期間にわたるストレスは自律神経を乱し、脳貧血の原因となる可能性があります。

ストレスを溜めないようにしたり、ストレスを軽減する自分なりの方法を見つけましょう。

適切な水分摂取

脱水症状は脳貧血を引き起こす可能性があるため、十分な水分を摂ることが大切です。

関連記事:めまいはストレスが原因?何科に行けばいい?合併しやすい症状について解説

まとめ

脳貧血とは、脳に酸素と栄養を供給する血液量が不足している状態を指します。

症状はめまい、ふらつき、失神などであり、血液の中のヘモグロビンが少なくなる貧血とは異なる病気です。

脳貧血は、低血圧や、自律神経の異常などで引き起こされることがあり、予防が最も重要です。

気になることがあるときは、早めの受診をおすすめします。

参考文献

りんご病(伝染性紅斑)になったら病院へ行くべき?症状を解説|大人にもうつる?

こんにちは。皆様、「りんご病」についてご存知でしょうか?

その可愛らしい名前で聞き覚えがある方もおられるかと思います。

子どもに多い病気の一つであるりんご病ですが、大人がかかると大変なことになる場合も…。

今回は、大人も注意したいりんご病の原因や治療法について詳しく解説していきます。

りんご病とは

原因

りんご病は、正式には伝染性紅斑と呼ばれる疾患です。

ヒトパルボウイルスB19というウイルスに感染することで発症します。

感染経路

感染経路には以下があります。

- ウイルスに感染している人の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染

- ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染

好発年齢や時期

2〜12歳の子どもに多くみられます。

4~5年周期で流行を繰り返しており、1〜7月にかけて増える傾向があります。

成人では、りんご病にかかった子どもの親などにみられます。

その他、病院内感染による医療従事者の集団感染例の報告もあります。

潜伏期間

約10日(4〜20日)経ったあと、症状が出現します。

関連記事:子供に多い”はやり目(流行性角結膜炎)”とはどんな症状?原因やうつる確率について解説

りんご病の症状

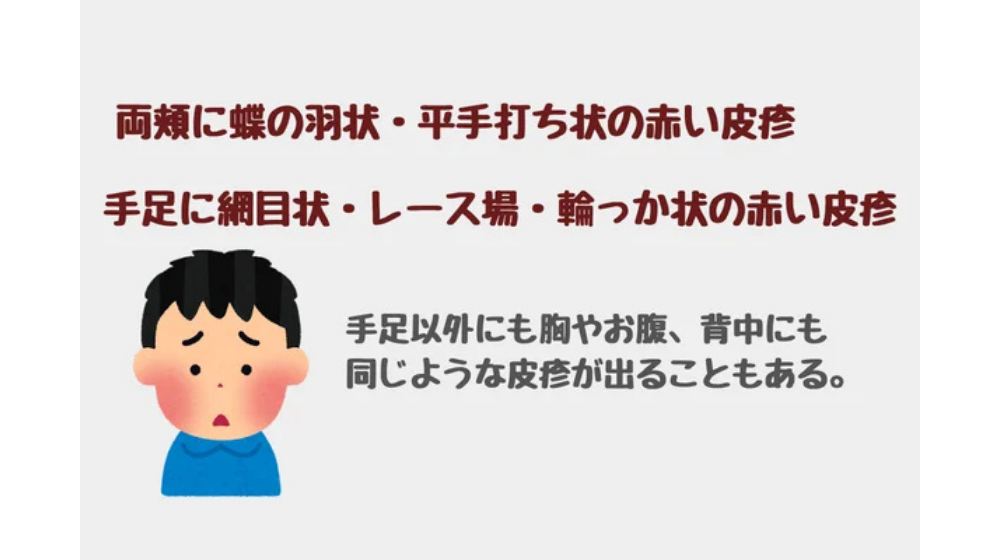

りんごのように赤い、蝶の羽状・平手打ち状の紅斑(赤い皮疹)が両頬に現れます。

続いて手や足に網目状・レース状・輪っか状の紅斑がみられます。

手足だけでなく、胸や腹、背中にも同じような紅斑が出現することもあります。

これらは1週間程度で自然に消失します。

しかし、中には長引いたり、一旦消えても短期間のうちに再び出現する場合もあります。

潜伏期間中(感染してから4〜6日ごろ)の時期は血液中にウイルスが移行してウイルス血症を起こしてます。

そのため、ウイルスの排泄量が最も多く周りの人にうつしやすい時期です。

この頃に微熱やかぜ症状がみられることもあります。

紅斑が現れた時にはすでにウイルス血症は終息しています。

そのため、ウイルスの排泄はほとんどなく感染力はほぼ無くなっています。

前述の通り、通常は飛沫または接触感染ですが、ウイルス血症の時期に採取された輸血用血液から感染したという報告もあります。

原因ウイルスであるパルボウイルスB19は、一時的な赤血球産生の抑制を引き起こしますが、通常は無症状です。

しかし、以下などといった赤血球疾患がある方は、赤血球の無形成発作(貧血)を引き起こすことがあります。

- 鎌状赤血球症(かまじょうせっけっきゅうしょう)

遺伝性の貧血病。

赤血球の形状が鎌状になり酸素運搬機能が低下して起こる貧血症です。 - 遺伝性球状赤血球症(いでんせいきゅうじょうせっけっきゅうしょう)

溶血性貧血の一種。

遺伝性に赤血球が球状化します。

また、感染しやすい状態の子どもでは、ウイルス血症が数週間〜数カ月にわたって持続してしまう場合があります。

そのため、重症の貧血を起こす場合もあります。

なぜ幼児期から小学生がりんご病になりやすいのか

りんご病は子どもだけの病気と思われがちですが、実は大人も感染する病気です。

では何故子どもの病気と言われているのでしょうか?

それは、大人は不顕性感染(ふけんせいかんせん)が多いためです。

不顕性感染とは、ウイルスや細菌などの病原体に感染しても症状が出現しない感染のことです。

りんご病における顕性感染(実際に症状が出現する感染)の割合は、子どもでは80~90%と言われています。

大人では40%程度に低下するとされています。

そのため大人は感染に気付かれず、子どもばかりが感染・発症しているようにみえるのです。

関連記事:【秋から冬にかけて注意】ノロウィルス感染症になる原因や症状、消毒方法を解説

りんご病と風疹や麻疹との見分け方

発疹が出る疾患の代表的なものとして、風疹や麻疹があります。

それぞれの特徴について簡単にご説明します。

風疹

風疹ウイルスによる感染症です。

「三日はしか」とも呼ばれています。

飛沫感染および接触感染で、2〜3週間の潜伏期間のあと発症します。

発熱・発疹・リンパ節腫脹(特に耳介後部、後頸部など)といった症状がほぼ同時に出現します。

発熱は半数程度にみられます。

発疹は淡い赤色の大きさ2mm程度の少し盛り上がったようなような発疹(丘疹)です。

顔面から始まりその後全身に広がっていきます。

3日程度で色素沈着を残さずに自然消失します。

その他、風邪症状や眼球結膜の充血がみられることもあります。

また、発疹出現前に口腔内にフォルヒハイマー斑と呼ばれる点状の紅斑・紫斑がみられる場合があります。

子どもでは約20%、大人(特に女性)では約75%に関節痛がみられます。

痛みは1ヶ月ほど続く場合もあります。

一般的には軽症で予後良好な疾患です。

まれに急性脳炎(4,000-6,000人に1人)、血小板減少性紫斑病(3,000~5,000人に1人)などの合併症が発生することがあります。

また、大人が感染すると、発熱や発疹の期間が子どもに比べて長く、関節痛が強いことが多いとされています。

発疹が出る前後1週間は感染性があり、周りの人にうつしてしまう可能性があります。

解熱すると排泄されるウイルス量は激減し、感染力は急速に消失します。

治療は対症療法です。

風疹に対する抗体を持たない妊婦さん(特に妊娠20週までの妊娠初期)が感染すると流産・死産してしまう可能性が高くなります。

また、胎児が先天性心疾患・難聴・白内障の3症状を特徴とする先天性風疹症候群(CRS)を発症する危険性もあります。

麻疹(はしか)

麻疹は麻疹ウイルスの感染症です。

感染力が非常に強い疾患です。

以下の感染経路などによって感染します。

- 空気感染(麻疹患者が去った後の場所でも2時間程度ウイルスが残存しており感染する可能性があります)

- 飛沫感染

- 接触感染

8〜12日の潜伏期の後、高熱・咳・結膜充血・目やになどの症状が2〜3日続きます(前駆期)。

その数日後、高熱がおさまり、咳や咽頭痛などの呼吸器症状が一番ひどい時期に、口の粘膜に白色の点状のコプリック斑と呼ばれる発疹や、頭や顔面に斑点状の紅斑が出現し、3日以内に全身に広がります(発疹期)。

紅斑はやがて暗い赤色の丘疹となって融合しながら、最終的には色素沈着を残して治ります。

嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状を伴うこともあります。

感染力があるのは発疹出現の前後4~5日です。

特効薬はなく、治療は対症療法です。

医療の進んだ先進国でも、感染者の約1,000人に1人が死亡する恐ろしい感染症です。

肺炎や脳炎は死因となる主な合併症です。

感染したあと2〜10年の長い期間を経て亜急性硬化性全脳炎(SSPE)という重篤な合併症を発症することもあります。

関連記事:感染力が強い麻疹(はしか)の症状とは?予防接種や風疹との違いについても解説

大人のりんご病の特徴・妊婦は注意?

大人のりんご病の症状

大人のりんご病では子どものように頬が赤くなることは少なく、ほてった感じがする程度です。

しかし、その2〜3日後から手や腕、太ももにレース状の紅斑が出現します。

この頃から、手首や指、膝や腰などの関節痛が強くなります。

ひどい場合は痛みで指が曲がりにくくなったり、階段の上り下りも苦労するようになります。

子どもとは違って大人ではなかなかりんご病を疑われることがなく、関節リウマチや膠原病など別の病気と間違われることもあります。

このような紅斑や関節痛は通常1週間程度で自然に治ります。

場合によっては数週間〜長いときには数年も症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことがあります。

妊婦さんのりんご病に注意!

りんご病で注意すべきものの一つとして、妊婦さんの感染による胎児異常(胎児水腫)および流産があります。

妊娠前半に感染する方がより危険とされており、胎児死亡は感染から4〜6週後に起こることが報告されています。

また、妊娠後半の感染でも起こるとの報告もあり、安全な時期について特定することはできません。

しかし、必ずしも妊婦さんのりんご病が全て胎児異常に結びつくというわけでありません。

正常に出産・発育する例も多くあります(母体感染後の胎児死亡は全体の2〜6%程度といわれています)。

さらに、母体感染後正常に生まれてきた子どもの先天異常は知られていません。

前述の風疹ほどの高い危険性はありません。

しかし、りんご病に罹患したら検診で胎児の状態をしっかり把握することが重要です。

りんご病になったらどうすればいい?

登園・登校停止期間はあるの?

りんご病は、登園・登校停止期間が特に設けられていない「その他の感染症」です。

文部科学省の「学校において予防すべき感染症の解説」では、「発しん期には感染力はないので、発しんのみで全身状態の良い者は登校(園)可能である」とされています。

また、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、「罹患した場合の登園のめやすは、『全身状態が良いこと』である」とされています。

りんご病のような「その他の感染症」は、流行状況などによって第三種の感染症として扱われる場合があります。

その場合は、学校保健安全法で「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」登園・登校停止となります。

りんご病は、頬が赤くなり、手足や体に紅斑が出たときには既に感染力が弱まっています。

そのため、発熱や関節痛などの症状がなく、本人が元気であれば、基本的に学校を休む必要はありません。

また、一度消えた紅斑が日光に当たったり興奮したり、運動や入浴した後などに再び出てくることがあります。

これらは再発という訳ではないので心配はいりません。

病院受診の目安は?

*子ども

子供がりんご病に感染した場合、紅斑以外の症状があまりなく、あったとしてもせいぜい軽い風邪症状ぐらいです。

紅斑がある以外は元気でそのまま自然に治癒していくことが多いです。

また、りんご病に特効薬はなく、治療は基本的に対症療法のみです。

そのため受診するか迷ったり、受診の目安がわからないといったことがよくあります。

風邪症状のみではりんご病と診断することは難しいです。

強い症状がなければ自宅で様子をみることも可能です。

しかし、紅斑が出現した場合は、似たような症状を呈する疾患(風疹や麻疹など)か否かの判断が必要になります。

元気であっても病院を受診するのが望ましいと考えます。

また、りんご病は定点報告対象の5類感染症です。

指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週ごとに保健所に届け出なければならない感染症です。

このようにして患者数を把握することで流行状況が把握できます。

流行状況の把握は、感染拡大防止や感染の影響が大きい方々(妊婦さんや血液疾患のある人など)への情報提供にも繋がります。

そういった意味でも、医療機関の受診は重要です。

届出に必要な症状は「左右の頬部の紅斑の出現」かつ「四肢のレース様の紅斑の出現」と定められています。

このような症状があれば受診しましょう。

*妊婦さん

妊娠中や妊娠している可能性がある場合に少しでもりんご病を疑う症状が出現したら、すぐに病院を受診してください。

そこでりんご病の診断を受けた場合は直ちにかかりつけの産婦人科の先生に相談しましょう。

*大人

基本的には自宅で様子をみて構いませんが、強い症状がある場合は病院を受診してください。

身近にりんご病の患者がいたり周囲で流行している場合は、受診時に医師に伝えましょう。

関連記事:風疹(風しん)はどんな症状が出る?妊娠時に気をつけるべき理由と感染経路について

りんご病の治療と診断について

診断

紅斑の性状やパターンが唯一の特徴になります。

しかし、他のウイルスでも全く同じ紅斑を呈するため症状からの確定診断は難しいです。

確定診断において、ウイルスを分離することが診断の基本です。

パルボウイルスB19は骨髄や胎児の肝臓、臍帯血(さいたいけつ)などに含まれる赤芽球系前駆細胞(せきがきゅうけいぜんくさいぼう)(*1)などでしか増殖できません。

そのため、通常の培養は現時点では困難です。

PCR法による遺伝子の検出も可能です。

これは血液疾患のある方や胎児期に感染した乳児などに対して行われます。

ほとんどの場合、血液検査を行い抗体を検出して診断します。

| 赤芽球系前駆細胞(せきがきゅうけいぜんくさいぼう)=赤血球になる前の細胞 |

治療

特効薬はなく、基本的に対症療法のみです。

免疫不全のある方の持続感染や前述の血液疾患がある方などではγ-グロブリン製剤の投与が有効な場合があります。

予防

紅斑の時期にはほとんど感染力がないため、感染予防の必要はありません。

また、ウイルスを排泄している時期には特徴的な症状を示さないため、感染予防策がないのが実情です。

現在ワクチンは開発されていません。

妊婦さんや血液疾患のある方は、流行時期に風邪症状がある人に近付くことを避けましょう。

万一感染した場合には、病院を受診し経過を注意深く観察することが必要です。

まとめ

今回は大人も注意したいりんご病の原因や治療法について解説しました。

りんご病はなかなか感染対策が難しい感染症です。

もし感染してしまった場合はこの記事を参考に落ち着いて対処し病院を受診してください。

参考文献

子供がお腹を痛がるときはどうすればいい?考えられる腹痛の原因や危険なサインとは?

子供が突然、「おなかが痛い」と言って困ったことはありませんか?

「どこが痛い?」と触りながら聞くとどこを触っても「痛い!」と言ったり、さっきは痛かったところが痛くなかったり・・・。

救急車を呼ぶのか、病院に行くのか、様子を見ていいのか迷うことも多いでしょう。

今回は、子供の腹痛について原因や緊急を要する病態についてわかりやすく説明していきます。

子供に多い代表的な腹痛の原因

まずは子供に多い腹痛をきたす原因について緊急性の比較的低い疾患を順に説明していきます。

急性胃腸炎

急性胃腸炎は小児の腹痛の中で最も頻度の高い疾患となります。

症状としては、発熱、差し込むような強い腹痛、腹部全体の圧痛があり下痢が出るとやわらぐ、といったものがあります。

原因としては、ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルス、エンテロウイルスなどが代表的です。

多くの場合、患者の周囲では同様の症状を認めます。

関連記事:子供に流行中のRSウィルス感染症(ライノウィルス)とは?症状や保育園の登園はどうすればいい?

便秘症

便秘症も子供の腹痛の原因となります。

便秘とは「通常に比べて2日か3日長く排便がない状態のことです。

腸の動きが活発になる食後に多い定期的な腹痛が特徴的です。

子供の便秘が起こりやすい時期は以下のようなことだと言わています。

- 乳児期に固形食を開始したとき

- トイレトレーニング時

- 入園、入学前後

食事や生活の改善や、緩下剤の内服にて改善することがほとんどです。

まれではありますが、先天的な腸の異常の場合があります。

慢性的な便秘を起こす場合は病院での精査をおすすめします。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は繰り返す腹痛が排便や便通の変化に伴って生じる機能性疾患です。

小児の6-14%程度が有しているといわれています。

原因として、遺伝、炎症、環境(不安、抑うつ、ストレス)などです。

主な症状は腹痛、下痢、便秘で、特徴的な症状として、“排便前に強くなり、排便後に改善する腹痛”があります。

その他

これまで示した病態以外にも、以下などの場合も腹痛がみられます。

- 尿路感染症

- 腸間膜リンパ節炎

- 女児においては婦人科疾患(排卵痛、月経困難症、骨盤腹膜炎)

腹痛に波がある場合や長時間続くのはなぜ?

長時間続くような痛みが起こっている場合は腸だけでなく、おなか全体に炎症が起きている状態です。

つまり腹膜炎を起こしている可能性があります。

これは危険な状態となりますので、注意が必要です。

腸は蠕動(ぜんどう)といっていつでも動いています。

そのため、多くのおなかの痛みは痛んだり・和らいだりと波があることがほとんどです。

腸が動いたときに痛み、腸が動いていないときは痛みがないためケロッとしていることもあります。

腹痛による緊急性の高い病気

腹痛を起こす疾患のうち、早期に病院を受診した方がいい疾患を説明していきます。

虫垂炎

一般的に「もうちょう」と呼ばれる疾患がこの虫垂炎です。

小腸から大腸へ入ってすぐの場所にある虫垂と呼ばれる部分が炎症をおこすことで虫垂炎となります。

典型的な症状として、心窩部(しんかぶ)*から右下腹部に移動する痛みがあります。

また、下痢の併発は少ないです。

抗生剤で治ることが多いですが、手術を要する場合もあります。

*心窩部とは:みぞおち辺りのことを指す

腸閉塞

腸が折れ曲がったり、ねじれたり、生理的な隙間にはいり込んでしまったりすることで腸が詰まってしまう病気です。

時に腸への血流が途絶えてしまうことで腸が壊死してしまうこともある危険な病態です。

症状としては腹部のはりや腹痛と共に頻回の嘔吐を起こし、便やおならが出なくなります。

血流障害を起こしている場合は腹部に激痛が起こります。

CT検査を行わなければ診断がつきませんので、必ず病院を受診することが必要です。

数日間の入院で治ることもありますが、手術を要する場合が多くなります。

腸重積

腸の一部が隣接する腸のなかにはまってしまうことで発生する病気です。

1歳以下の子供に発症することが多くあります。

腹痛に加えてケチャップやイチゴジャムのような血便が出ることが特徴的です。

こちらも腸が壊死してしまう場合がありますので、早期の病院受診が必要です。

浣腸を用いて治療をおこなうこともありますが、状態によっては手術を要します。

鼠径ヘルニア嵌頓(かんとん)

鼠径部にある生理的なすき間から腸が腹壁(腹筋)の外に出てしまう病気を鼠径ヘルニアといいます。

鼠径部にポコッとしたかたまりを触れ、押すと戻ることが多いです。

通常痛みは生じませんが、出ている腸の量が多くなってしまうと、血流障害を起こし、痛みを生じてしまうことがあります。

このような状態を嵌頓(かんとん)と呼び、脱出した腸管を戻すことが必要です。

小児の鼠径ヘルニア嵌頓はほとんどの場合戻すことが可能ですが、状況によっては手術を要する場合があります。

その他

他にも頻度は少ないですが、膵炎、消化性潰瘍、IgA血管炎など、様々な疾患の可能性があります。

関連記事:おたふく風邪の初期症状は?原因や感染経路、合併症について解説|家来るドクター

こんな症状が出たら危険!すぐに病院に行くべきサイン

腹痛があった際に、このような症状があった場合は病院を受診しましょう。

水分摂取ができない。

下痢や嘔吐を繰り返している場合は体の水分をより失っていることになります。

さらに、水分摂取ができない場合は高度の脱水となってしまいます。

対処として、点滴等により水分を補充する必要があります。

ジャンプをした際におなかにひびく

病院を受診して医師がおなかを触って「痛いですか?」とか、「押したときと離したときどっちが痛いですか?」と聞かれた経験がある方もいるかと思います。

| これは“腹膜刺激症状”といって、腹膜炎というおなかの中の炎症がひどくなった時におきる症状となります。 こどもは痛みを表現することが苦手であるため、どこを触っても「痛い」と言ったり、さっき触ったときは痛かったはずなのに「痛くない」と言ったりします。 そこで、腹膜刺激症状を観察するのにおすすめするのがジャンプです。 |

私も外来で腹痛の子供を見るときは、最初にジャンプしてもらいます。

着地する際に腹腔内には衝撃が加わりますので、腹膜刺激症状を認めている場合は腹痛が増悪します。

腹膜刺激症状は虫垂炎や腸閉塞などで起こりますので、このような症状がみられた際は病院受診をお勧めします。

子供の腹痛に正露丸などの市販薬は使ってもいい?

こどもの腹痛に対して市販薬を使用する際は注意が必要です。

ビオフェルミン、ビオスリーといった、「整腸剤」は体に害を起こすことはほとんどありませんので使用しても問題ありません。

しかしながら、止痢剤(下痢止め)については注意が必要です。

特に子供に多い感染性胃腸炎では、下痢は「ドレナージ」といって体の外に細菌やウイルスを排出する働きがあります。

下痢を止めてしまうことは細菌やウイルスの排出を止めてしまうことになりますので、症状が改善せず、時に悪化させてしまう可能性があります。

安易な止痢剤の使用はやめていただくことをおすすめします。

関連記事:子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

まとめ

今回は腹痛について解説をしてきました。

腹痛と言っても放置していい軽症のものから、緊急手術を必要とする重症なものまであります。

特に以下の場合には注意が必要です。

- 持続する痛み

- おなかにひびく痛み

安易な自己判断をせずに医師の診断を仰ぎましょう

参考資料

・急性腹症ガイドライン2015

・機能性消化管疾患診療ガイドライン2020-過敏性腸症候群(IBS)(改訂第2版)

子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について

日常生活において、子どもが汗疹(あせも)になった場合はどうすればいいか判断に迷う時はありませんか。

汗疹とは、大量の発汗に伴って皮膚に発症する皮疹(発疹)のことであり、一般的には「あせも」と呼ばれることが多いです。

多くの場合には、患部を清潔にして通気性を良好に保てば自然に治癒することがほとんどですが、時に患部に強い掻痒感や痒み症状を伴うケースもあります。

あせもは乳幼児によく見られる症状ですが、近年では夏の猛暑などにより大人や高齢者に発症することも珍しくありません。

今回は、そんな子どもが気をつけたい「汗疹(あせも)」にについて解説していきます。

薬などを用いる治し方や湿疹との違い、大人が知っておくべき具体的な対策法なども説明しますので要チェックです。

汗疹(あせも)とは?

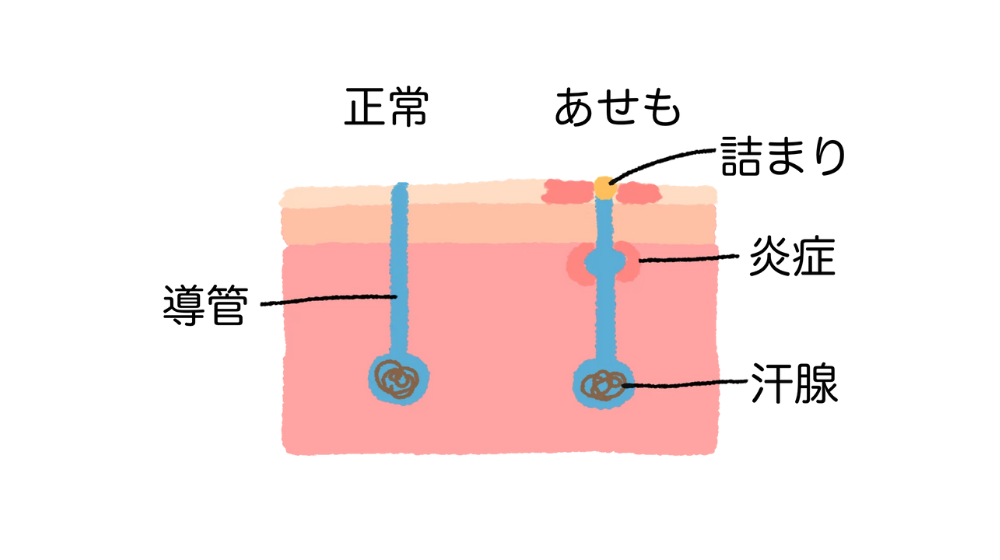

汗疹(俗称:あせも)とは、大量の発汗に伴って、汗が正常に皮膚表面から排出できなくなることで引き起こされる発疹です。

通常、汗疹は夏の季節など高温多湿下の環境で汗を大量に排出するための汗管(導管)が大量の汗成分やホコリなどによって詰まり、皮膚の中に汗が溜まることで発症します。

掻痒感(かゆみ)を伴う赤くて小さなぷつぷつとした発疹が、大量に汗をかいた部位によく見られます。

汗疹に関しては、皮膚病変の外見上の所見や症状、発症経過や環境因子などを総合的に判断して正確な診断に繋げることができます。

通常汗疹は、水疱(水ぶくれ)や丘疹(皮膚表面が小さく盛り上がった状態)もあわせて認められるので湿疹(しっしん)との鑑別が必要となるケースも存在します。

汗疹は、汗管が閉塞する部位に応じて特定の皮疹所見を認める特徴があり、湿疹のような全身の様々な部位に多様性の形状を呈する皮疹が混在しないのが両者を鑑別するうえでの重要なポイントです。

汗疹(あせも)の原因

汗疹は、汗の通り道である汗管が閉塞して汗が皮下に貯留することで発症すると考えられています。

あせもの原因

夏期シーズンなど高温多湿の環境下で、

●通気性の悪い衣服を着用しながら激しい運動をして大量に発汗する

●骨折してギプスを着用している

●風邪などで高熱の際に一気に大量の汗が生成されて分泌する

※ギプスでなくても、外用湿布や包帯で保護されている部位などは通気性が悪く、汗をかきやすい状態が維持されることで汗疹を認めます。

我々の身体の中で汗成分を分泌する汗腺には、エクリン汗腺とアポクリン汗腺の2種類が存在します。

①エクリン汗腺

エクリン汗腺は全身に分布して汗を分泌して体温調節を担っている機能を有します。

②アポクリン汗腺

アポクリン汗腺は腋下(わきの下)や乳頭部、臍周囲、外陰部などに分布しており、従来からフェロモンを分泌する役割を持っていたと伝えられています。

汗疹の場合には、特にエクリン汗腺から伸びる汗管が閉塞することで引き起こされると指摘されています。

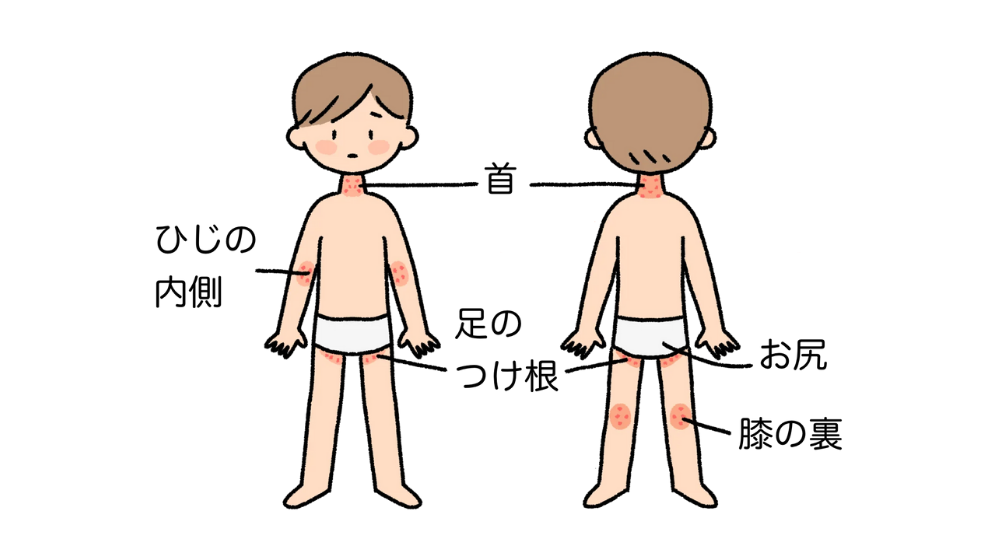

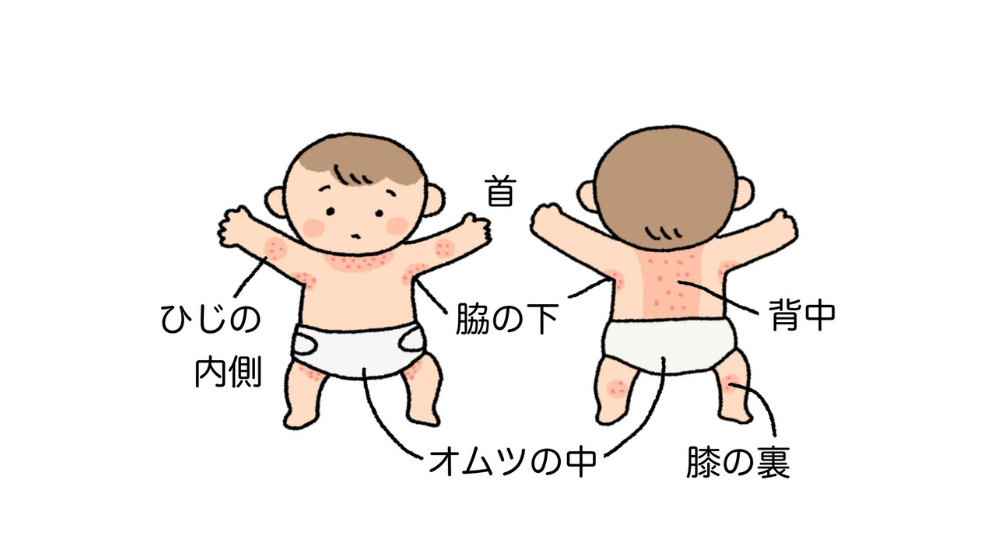

汗疹の症状とできやすい場所

乳児(赤ちゃん)や寝たきりの高齢者などの場合は、普段から汗をかきやすい部位として、顔やおでこ、首まわり、脇の下、肘や膝など関節面の裏側、足の付け根や股間部、あるいは湿布や包帯、ギプスを装着している部位は汗疹が発症しやすいと言われています。

それ以外にも、ベルトや下着で常に締め付けられている皮膚部位など汗をかきやすいと同時にムレやすい場所に汗疹が発症しやすいです。

汗疹は、赤みを伴う小さなポツポツとした丘疹(皮膚表面が小さく盛り上がった状態)が急速に現れることが特徴的です。

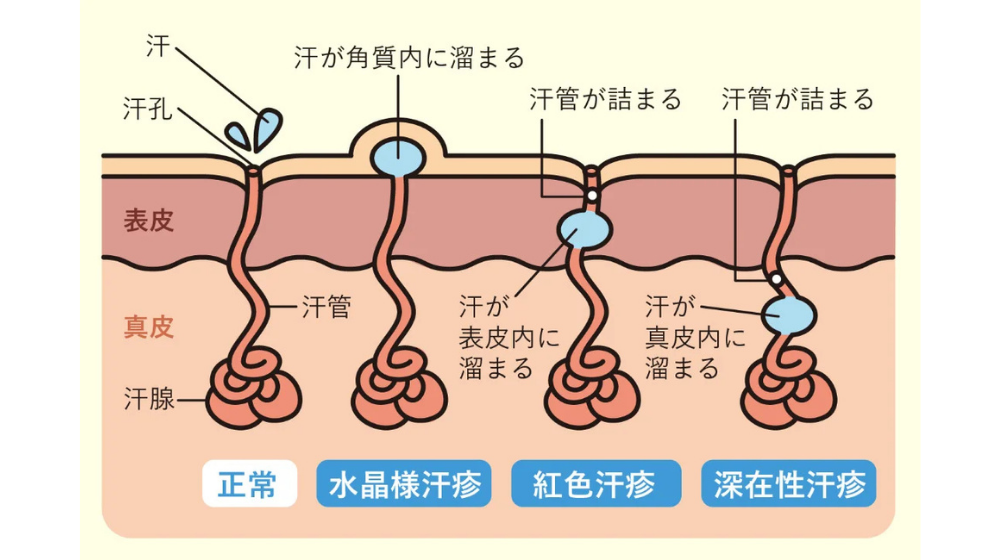

汗疹は閉塞する汗管の部位によって、皮膚の表面に近いほうから順に水晶様汗疹・水晶様汗疹・深在性汗疹の大きく3種類に分類されています。

引用元:medicalterrace

紅色汗疹

一般によく認められる発赤やかゆみを伴う皮膚深層の汗管が詰まるタイプの汗疹は、「紅色汗疹」と呼ばれています。

その患部には直径2mm大程度の丘疹(皮膚表面が小さく盛り上がった状態)が認められ、強い掻痒感を伴って、ちくちくした違和感や熱感を自覚することもあります。

紅色汗疹の場合には、皮下の炎症反応に伴って発赤とかゆみ症状を合併するのが特徴のひとつです。

このタイプの汗疹が慢性化して長引くと湿疹に移行する、あるいは掻痒感のために皮膚をかきむしって細菌感染を起こして膿疱(皮膚のなか、あるいは皮膚の下に白や黄色みがかった膿が溜まって盛り上がった状態)形成を認める場合もあります。

水晶様汗疹

また、「水晶様汗疹」と呼ばれる汗疹のタイプも存在します。

角層や角質直下の皮膚表層部に汗が貯留することで引き起こされるものであり、直径数mm程度の透明の小水疱が形成されるも通常ではかゆみや発赤所見を伴わないと考えられています。

水晶様汗疹は、乳児の顔面部によく認められるとともに、成人でも風邪など発熱した際などに合併して発症することがあります。

基本的には数日の経過で自然に治癒することが多いです。

深在性汗疹

3つ目のタイプとして、紅色汗疹を繰り返すことで皮膚と真皮の境界部付近の汗管が破壊されるために発症する「深在性汗疹」が挙げられます。

このタイプの汗疹では、真皮内に汗が貯留するため、炎症に伴う発赤は皮膚外部から認められません。

白い扁平状の丘疹(皮膚表面が小さく盛り上がった状態)が散在することが知られています、

顕著なかゆみ症状は合併しないものの、体温調節機能が低下するに伴って夏場に熱中症を発症する危険性が上昇します。

関連記事:ダニ刺されで悩んでいる方へ!あせもとの違いについて解説!症状や治療についても

汗疹(あせも)が治らない時の対処方法

ここでは汗疹がなかなか治らない時の対処法について紹介します。

汗疹の自然治癒を待つ

汗疹に対する治療方法は、その症状や皮疹の広がりなどによっても若干異なってきます。

しかし、基本的には汗をかきやすい環境因子を出来る限り避けて、こまめに汗をかいてもすぐに拭き取るなど皮膚領域の清潔レベルを一定に保つことで自然と治癒するケースがほとんどです。

汗疹が形成された部位は、

- シャワーをこまめに浴びるなど肌を清潔にする

- なるべく通気性や吸湿性が良好で肌触りのよい木綿などの衣服を着用して室温を上手に調整して涼しい環境で過ごす

ことなどで自然に汗疹は消失していきます。

髪の毛がかかりやすい前額部や首周囲などの場所も汗疹の形成されやすい好発部位ですので、汗をかく時期には髪を結って髪留めで髪の毛をまとめるなどの工夫も有用ですし、素肌に身につけるアクセサリー類も汗疹の発症を助長する懸念があるので一定の注意を払いましょう。

皮膚の一番外側に該当する角層部位で汗管が閉塞すると、軽症の汗疹症状として数mm大の透明な水疱(水ぶくれ)成分がプツプツと現れる水晶様汗疹が出現します。

このタイプの汗疹でも肌を清潔に保持することによって数日単位で皮疹が乾いて自然消失していくと考えられています。

より早期的に治癒させたい場合には、炎症や掻痒症状を緩和させる市販の外用薬を上手く活用してもよいでしょう。

汗を大量にかく環境状態などが改善されずに、汗疹がいっこうに治らずに湿疹に変化していく場合には要注意です。

汗疹にワセリンやオロナイン等の市販薬の使用は避ける

基本的には汗疹にワセリンやオロナイン等の市販薬は悪化させることもあるため使用は避けましょう。

汗疹の治療には、普段の保湿などスキンケアを中心とした対症療法が基本的な治療策となります。

紅色汗疹の場合には、汗疹に伴ってかゆみや発赤などが顕著に目立つ際には炎症を抑制するクリームなどを活用することも検討してもよいでしょう。

一般的に、赤ちゃんの保湿剤といえば、従来からワセリンが広く普及して知られていますが、汗疹の形成されやすい赤ちゃんや子どもの場合には、ワセリンは汗腺の出口や毛穴を詰まらせて汗疹が悪化することがあります。

そのため、ベタベタするワセリンによる保湿で悪化傾向を認める場合には、代理策として「ヒルドイドローション」や「ビーソフテンローション」などさらっとした保湿剤を使用することを考慮しましょう。

また、オロナイン軟膏は湿疹や虫さされに使用するとかえって汗疹症状が悪化することが認められますので、十分に気をつけて用いてください。

あせもの薬を患部に塗って、かえって悪化する場合や症状がひどくなかなか治らずに困っている場合には、早めに皮膚科など医療機関を受診されることをお勧めします。

赤ちゃんの汗疹の対応方法

赤ちゃんの汗疹(あせも)は、季節を問わずに気をつけたい皮膚トラブルのひとつですね。

赤ちゃんも子どもや大人と同様に、汗を大量にかいたときに汗疹が出現しやすく、患部が赤くなってかゆみ症状を伴うとついつい無意識に掻きむしることが往々にしてあります。

特に、赤ちゃんが汗疹を認める患部を掻きむしるとさらにかゆみ症状が悪化して、皮膚に細菌が侵入して皮膚感染を合併する危険性が高くなります。

汗疹は、汗管が詰まることが原因で発生するので、赤ちゃんの肌に汗疹を認めた際には、

- シャワーや入浴など基本的なホームケアで汗成分を洗い流す

- 洗った後にしっかりとベビーローションなど保湿剤を塗布する

などデリケートな赤ちゃんの肌を清潔に維持しましょう。

また、赤ちゃんの皮膚は大人のおよそ半分の薄さであり、その保護機能も未発達であることが知られています。

皮膚のかゆみ症状を我慢できずにどうしても皮膚を搔きむしってしまう動作が繰り返して認められる場合には、患部を濡れタオルやタオルに包んだ保冷剤などで冷却してアイシングすることで、かゆみ症状を緩和させることができます。

汗疹の予防対策

汗疹を予防するためには、日常的にこまめに汗を拭きとることは重要です。

汗疹の予防ポイント

●室内では温度調節をして高温多湿の環境を回避する

●大量の汗をかいたら清潔な衣服に着替える

あせもを効率よく予防するためには、汗をかいたときに放置しないことがもっとも肝要なポイントです。

こまめに汗を拭いて着替えるのみならず、ぬるめのお湯で皮膚を綺麗に洗い流すとなお一層効果的と言えるでしょう。

汗疹が悪化しないためには、皮膚が蒸れないように気をつけましょう。

また、大量に発汗した後は皮膚をおしぼりで拭き取ることも忘れずに実行する、あるいは寝る際の布団は通気性の優れたタイプを選択しましょう。

高温多湿の環境下では、エアコンをうまく活用すると共に、通気性や吸収性に優れた下着や衣類を身につけることを心がけましょう。

万が一、汗疹ができてしまったら、入浴やシャワーで肌を清潔にしたのち、保湿剤など薬を塗って早めに治療することが大切な観点となります2)。

また、皮膚を無理に掻きむしることで細菌感染を合併すると難治化する危険性があります。

原則として

①肌を掻かない ②掻いてしまっても傷ができにくいように普段から爪を短く切っておく

などを認識しておきましょう。

関連記事:とびひはうつる?原因・症状・おすすめの市販薬を紹介

病院でできる治療

汗疹の種類によって推奨される治療法が異なります。

水晶様汗疹は一過性の症状なので、毎日のセルフケアを実践することで数日単位の間に発疹が消失して改善することが多いです。

肌を掻きむしるなどの行為によっては、「とびひ」を含めた細菌感染が引き起こされることがあります。

あるいは、湿疹に移行して皮膚所見が悪化することも考えられます。

細菌感染によって広範囲に膿疱(のうほう)を呈している際には、病院や診療所など医療機関を受診しましょう。

病院や診療所では、排膿した膿汁の培養検査を実践して原因菌を特定すると同時に、細菌の感受性に応じた抗菌薬を投与することがあります。

紅色汗疹において、湿疹や膿疱が合併して炎症が強い場合には、非ステロイド系抗炎症薬や副腎皮質ステロイドの塗り薬などを処方することもあります。

全身のかゆみ症状が強度な場合には抗ヒスタミン薬の内服を検討します。

まとめ

汗疹と呼ばれているいわゆる「あせも」は、気温の高い夏場や風邪などを引いて発熱症状を呈している際に、大量に汗をかいた状態をしばらく放置した場合に発症しやすくなります。

身体には、汗を分泌するための器官が全身に分布していて、体温が上昇した際には汗を生成して体温を下降するように機能していますが、この汗の通り道となっている汗管が閉塞することで汗疹が引き起こされると考えられています。

汗疹の種類は以下の3つが代表的なものです。

- 径2-4㎜の赤い盛り上がった湿疹が特徴的で赤ちゃんや子どもによく認められる紅色汗疹

- 径1mmの小さな透明の水疱ができて特別な治療をしなくても数日単位で治る水晶様汗疹

- 数mmの固い丘疹が形成される深在性汗疹

汗疹を認めた場合には、悪化予防のために皮膚を清潔に保ちましょう。

掻痒感を自覚してもできるだけ爪で掻きむしらずに、医薬品のかゆみ止めや保湿剤などを上手く活用することで皮膚症状を緩和させるのも1つの手です。

皮膚を日常的に清潔に維持することは、汗疹から細菌感染などの合併症を予防する効果もありますので、しっかりと確実にホームケアを実践してあげてください。

また、赤いぶつぶつが広範囲にたくさん認められる場合・患部のかゆみ症状が強い場合・子どもが肌を掻きむしって皮膚が赤く腫れて膿成分が排出している場合は、可及的速やかに小児科や皮膚科など専門医療機関を受診して相談するように心がけましょう。

今回の記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。

>>手足口病は子どもの間で流行している?|初期症状やうつる確率などについて解説<<

参考文献

ヘルパンギーナの症状や溶連菌との見分け方・熱がない場合について

夏になると毎年のように子供たちの中で流行する『夏の三大感染症(手足口病・ヘルパンギーナ・咽頭結膜熱(プール熱)』解説シリーズです。

今回は、「ヘルパンギーナ」について、わかりやすい形で解説していこうと思います。

ヘルパンギーナとは?

ヘルパンギーナは、手足口病と同様に感染症法で「5類感染症」に定められており、定点把握疾患(決まった病院が発生数を毎週報告する)となっている感染症です。

新型コロナウイルス感染症の流行以降は飛沫感染・接触感染などを感染経路とする様々な感染症の減少が報告されてきました。

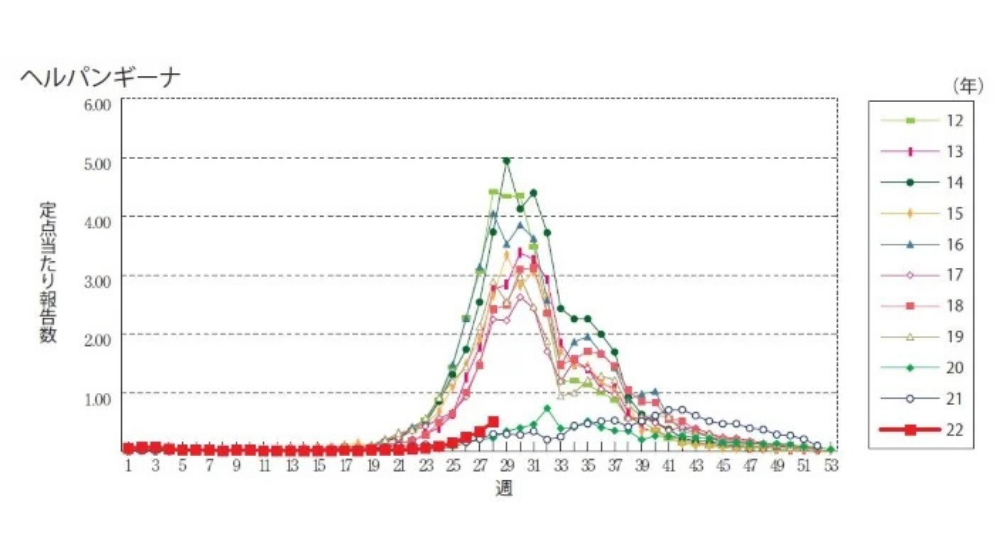

しかし、毎年夏季に流行していたヘルパンギーナの報告数は、増加傾向にあるため注意が必要です(下図参照)。

ヘルパンギーナの発生動向

(厚生労働省/国立感染症研究所 感染症発生動向調査感染症週報IDWR2022年第28週 7月11日~7月17日:通巻第24巻第28号より引用)

まずは、ヘルパンギーナの概要について説明していきます。

ヘルパンギーナの原因は?

ヘルパンギーナは、コロナウイルスやインフルエンザと同じ、ウイルス感染によって引き起こされる感染症です。

以下のような複数のウイルスが原因となります。

原因ウイルス

コクサッキーウイルスA群・コクサッキーウイルスB群・エコーウイルスやエンテロウイルス(68-71)

コクサッキーウイルスやエンテロウイルスというと、前回のテーマである「手足口病」の原因ウイルスと同じことに気が付く方もいるかもしれません。

これらのウイルスは、手足口病だけでなく、ヘルパンギーナの原因にもなります。

関連記事:手足口病の症状や潜伏期間、子供だけでなく大人の初期症状やうつる確率について解説

ヘルパンギーナの流行時期や感染経路は?

ヘルパンギーナは5月頃から発生しはじめ、ピークは7月頃にあります。

そして、8月頃から減少しはじめ、10月頃にはほとんど見られなくなります。

感染の拡大規模は毎年ほぼ同様といわれています。

患者は手足口病と同様で乳幼児に多く、発症者の90%近くは5歳以下であり、1歳の感染者が最も多くみられます。

感染経路としては、以下の通りです。

●飛沫感染

●接触感染

●糞口感染(ウイルスを含む糞便が手指に付着し、口などに入るルート)

特に幼稚園や保育園では、感染予防策が弱いことに加えて、原因ウイルスへの感染経験がない子供の割合が多いため、感染拡大が起こりやすいと考えられます。

ヘルパンギーナの症状

ヘルパンギーナの症状について詳しく説明します。

ヘルパンギーナの潜伏期間

ヘルパンギーナは感染したのち2-4日間の潜伏期間があります。

潜伏期間の間に周囲に感染を広げる可能性は低いと考えられています。

ヘルパンギーナのよくみられる症状

ヘルパンギーナでは潜伏期間のあとに次のような症状が急性にみられることが特徴的です。

ヘルパンギーナの症状

・発熱

・咽頭痛

・食欲不振

・のど(軟口蓋・口蓋弓)の小水疱

続いてそれぞれの症状について少し詳しく説明していきます。

発熱

ヘルパンギーナの発熱は手足口病とは異なり、38℃~40℃といった高熱が突然発症することがあります。

発熱は2-4日間で下がることがほとんどです。

突然の高熱であるため、発熱時に熱性けいれんを伴う場合があります。

口・のどに出る症状

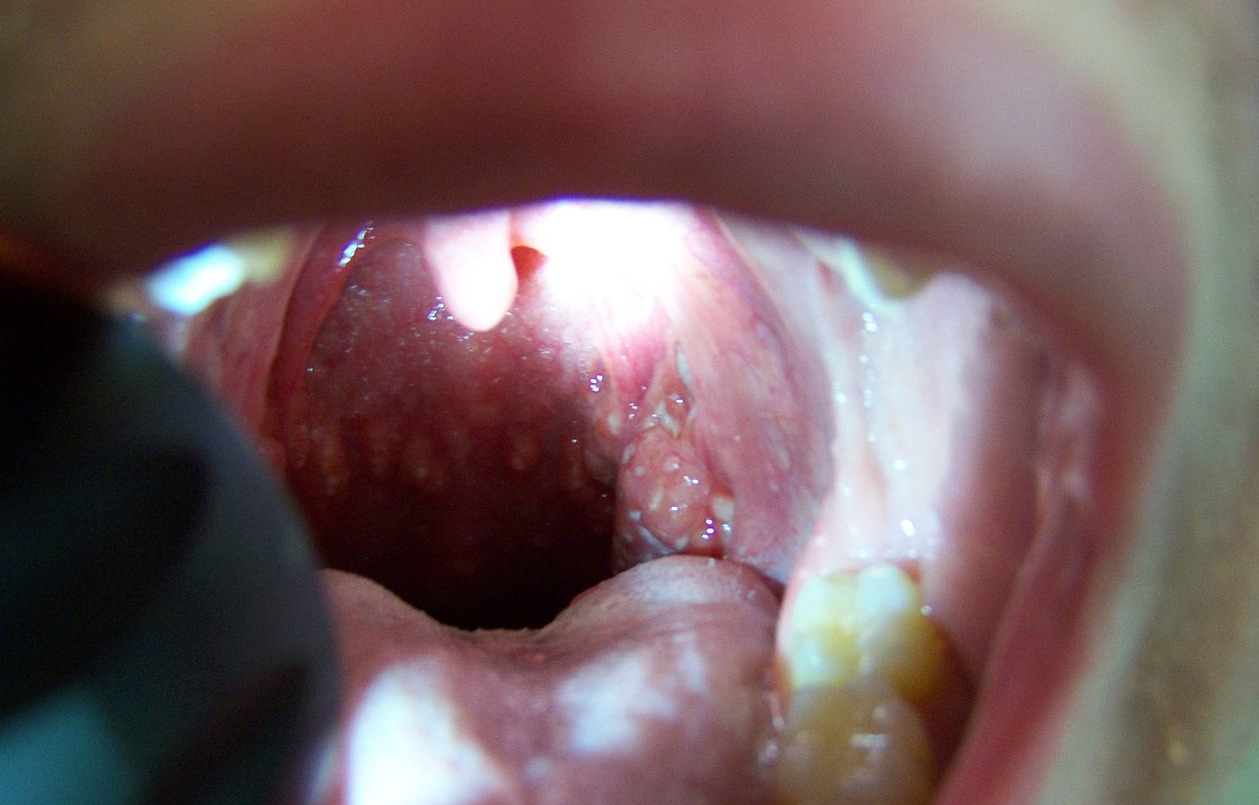

発熱に続いて咽頭痛が出現し、咽頭粘膜の著明な発赤が起こります。

さらに、口蓋垂(のどちんこ)の周りである軟口蓋から口蓋弓にかけて直径2mm程度の紅暈(こううん、皮膚の部分的な充血による発赤)で囲まれた小水疱が出現します。(下図参照)。

小水疱はやがて破れ、浅い潰瘍を形成するため、口内炎のような痛みを伴います。

口の中が痛くなるため、子供の場合は機嫌が悪くなります。

また、食事や水分、母乳やミルクなどの摂取が少なくなることで脱水症となる場合があります。

特に子供では水分摂取量に気を付けてください。脱水症の目安としては飲水量も大切ですが、尿量(おしっこに行く回数やおむつ替えの回数)のあきらかな減少を気にするとよいと思います。

その他の症状

ヘルパンギーナは軽い症状でおさまってしまうことが多いですが、ごくまれに次のような重症な状態となることがあります。

- 無菌性髄膜炎:頭痛、嘔吐、首の後ろの痛みなどがおきます。

- 急性心筋炎:急に心臓の動きが悪くなり、血圧がさがったり、脈拍がさがったりします。B群コクサッキーウイルス感染で発生することがあります。

しかし、これらのような重篤な症状はほとんどみられることはありません。

熱がないのにヘルパンギーナになる?

周囲には手足口病やヘルパンギーナが流行っており熱はないが、口内炎の症状がみられる子供がいるかと思います。

ヘルパンギーナかなと思う方もいると思いますが、これはヘルパンギーナではありません。

厚生労働省の示すヘルパンギーナの症状は

- 突然の高熱での発症

- 口蓋垂付近の水疱疹や潰瘍や発赤

であり、発熱がヘルパンギーナと診断するにあたって重要な要素となります。

熱がない場合でも経過とともに口内炎は消失することが多いと思います。

しかし、数週間にわたって口内炎が治らないようでしたら他の病気の可能性がありますので、病院で精査をしてもらう方が良いと考えます。

ヘルパンギーナと溶連菌との違いや見分け方

ヘルパンギーナと溶連菌感染症はいずれも高熱とのどの痛みを示す病気になります。

2つの病気の大きな違いとしては以下の通りです。

ヘルパンギーナと溶連菌の違い

・感染する病原体

・治療法

・皮疹(発疹)の部位

まず、ヘルパンギーナはウイルス感染によって引き起こされますが、溶連菌感染症は細菌感染による感染症になります。

そのため治療法が大きく異なります。

ヘルパンギーナに対しては抗ウイルス薬が存在せず、基本的に症状に対して薬を使用していく対症療法が治療方針となります。

一方で、溶連菌感染症は対症療法で治癒することもありますが、抗生剤治療が有効となります。

また、ヘルパンギーナの発疹は水ぶくれを基本とする水疱性発疹ですが、溶連菌感染症では赤色の発疹が体や手足、舌に出ることが特徴的となります。

関連記事:溶連菌感染症の症状について|大人にもうつるのか?潜伏期間は?何日休めばいい?

ヘルパンギーナと手足口病との違いや見分け方

ヘルパンギーナと手足口病は同じウイルスが原因となる病気です。

大きな違いとして2点あります。

ヘルパンギーナと手足口病の違い

・発熱

・水疱の部位

まず、発熱についてですが、ヘルパンギーナは40℃近い発熱を伴うのに対し、手足口病は発熱しないことも多く、発熱したとしても38℃以下であることが多いです。

水疱の場所にも違いがあります。

ヘルパンギーナは口の中でも特に口蓋垂(のどちんこ)の周囲である軟口蓋から口蓋弓だけに水疱ができます。

一方で手足口病も口の中に水疱ができますが場所としては歯茎や舌などに発生します。

また、手足にも同じような水疱がみられ全身に水疱性発疹がみられることが特徴的です。

しかし、どちらの感染症も有効な治療薬は存在しないため、対症療法で経過を見ていくこととなります。

ドクターが「どっちかなぁ・・?」と悩んでいる光景に出会い不安になることもあるかもしれません。

私も悩むような患者さんに出会うことがあります。ただ、どちらの病気でも治療法は同じですので、ご心配は不要と思います。

悩む患者さんの簡単な見分け方としては、「周囲ではやっていて、皮膚に水疱が出たら手足口病」と思っていただいてよいと思います(過信は禁物です!!)。

関連記事:手足口病の症状は?潜伏期間やうつる確率についても解説

ヘルパンギーナになった時の幼稚園・保育園への対応

ヘルパンギーナは新型コロナウイルス感染症やインフルエンザのように、出席停止や隔離といった決まりはありません。

本人が元気であれば登園、登校は可能となります。

しかし、周囲への感染を予防するためトイレ後などにはしっかりと手洗いを行いましょう。

家庭や市販の薬でのヘルパンギーナ対処方法

ヘルパンギーナを引き起こすウイルスに対する効果的な薬はありません。

基本的に症状に対しての薬を使用して経過観察となります。

のどに痛みを伴うため、食事の摂取は難しいこともありますが、水分補給はしっかりと行ってください。

オレンジジュースや炭酸水といった刺激の強い飲み物の摂取は控えることをおすすめします。

お勧めする食べ物としては

- アイスクリーム(最もオススメ!!)

- プリン

- ゼリー

- ヨーグルト、牛乳

などとなります。

また、薬については一般的に薬局などで販売されている風邪薬や解熱剤が使用可能となります。

しかし、子供の体重に合わせた投与量の薬は少ないです。

大人用の薬剤の量を減らして使用することは危険が伴います。

また、他の疾患であった場合、自己判断での経過観察は危険を伴う場合があります。

不安な場合は病院の受診をよろしくお願いします。

関連記事:ヘルパンギーナとは?症状や潜伏期間について徹底解説

ヘルパンギーナの感染予防

ヘルパンギーナに有効なワクチンはなく、予防できる薬や治療できる薬もありません。

ヘルパンギーナは、くしゃみなどの際に出る飛沫によって感染する「飛沫感染」と、舐めて唾液や鼻水がついた手が触れることで感染する「接触感染」が主な感染経路です。

感染予防

・患者との接触後は必ず手洗いうがい・手指消毒をする

・子供の排泄後はしっかり手洗い・手指消毒をする

・赤ちゃんのおむつ交換の後は、しっかりと手洗い・手指消毒をする

・近所で流行っている場合には、おもちゃの貸し借りにも注意しする

・次亜塩素酸ナトリウム(0.02%)や場合により消毒用エタノールで使用後のおもちゃは消毒する

感染を拡大させないためにも感染経路をきちんと把握して、予防をしましょう。

ヘルパンギーナで病院を受診する目安

自宅で経過をみていて、病院を受診するタイミングがわからず迷うこともあると思います。

病院を受診する目安

【熱性けいれんを起こしたとき】

救急車を呼びましょう。けいれんの様子を動画で撮影していただけると病院で役立ちます。

【水分がとれないとき】

食事はとれなくても大丈夫です。水分も取れない場合は点滴等が必要です。

関連記事:大人が溶連菌感染症になる原因は?合併症や治療方法を解説

まとめ

今回は夏の三大感染症、ヘルパンギーナについてご説明いたしました。

ひどい咽頭痛が起き、コロナウイルス感染症の除外も必要かと思いますので、子供の発熱と咽頭痛が起きた際はご相談ください。

比較的軽症な患者さんが多いかと思いますが、時に熱性けいれんなど、救急受診が必要となることがあることは覚えておいてください。

手洗いという簡単な対策で感染を予防することができますので、子供が感染した際はぜひとも感染対策をしていただくようお願いいたします。

参考資料

手足口病は子どもの間で流行している?|初期症状やうつる確率などについて解説

こんにちは。

熱を出している子供たちの一部で増えてきているのが『夏の三大感染症』と呼ばれる、「手足口病」「ヘルパンギーナ」「咽頭結膜熱(プール熱)」です。

毎年のように夏になると増えるこの三大感染症について解説していきます。

今回は「手足口病」について、わかりやすい形で解説していこうと思います。

手足口病とは?

手足口病は、感染症法で「5類感染症」に定められており、定点把握疾患(決まった病院が発生数を毎週報告する)となっている感染症です。

まずは、手足口病の概要について説明していきます。

手足口病の原因は?

手足口病は、新型コロナウイルスやインフルエンザと同じ、ウイルス感染によって引き起こされる感染症です。

主に「コクサッキーウイルスA16・A6」や「エンテロウイルス71」など複数のウイルスが原因となる病気です。

手足口病の流行時期は?

手足口病は、4~5歳ぐらいまでの乳幼児を中心に夏場に流行する疾患となります。

発症者の90%近くは5歳以下、半数は2歳以下にみられます。

また、成長過程で症状が発生しない感染(不顕性感染)を起こしていることも多いので、成人で起こることは少なくなります。

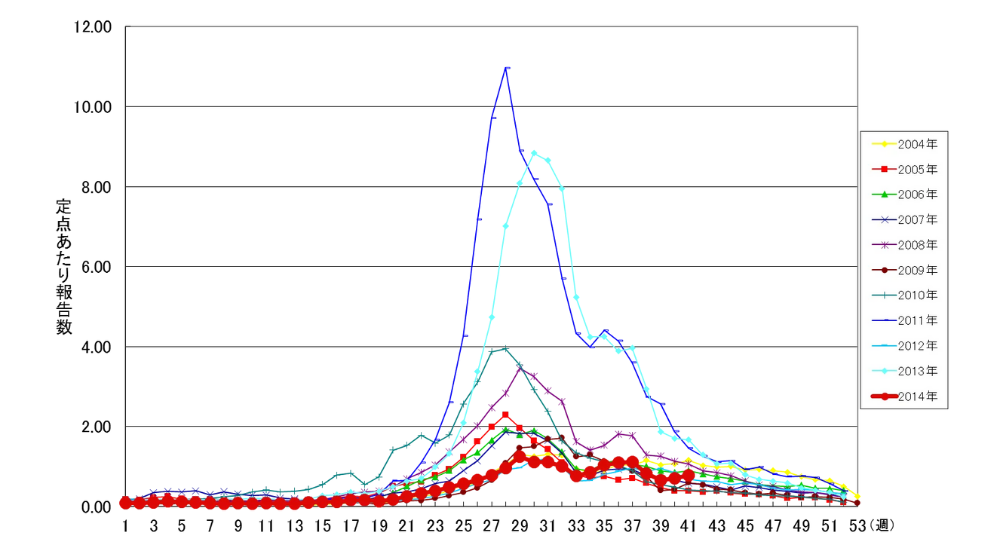

こちらは古いですが、手足口病の定点あたりの報告数となります。

5月頃から9月頃(20~40週)の夏場に多く発生することがわかります。

手足口病の感染経路は?

手足口病の感染経路としては、

- 飛沫感染

- 接触感染

- 糞口感染(ウイルスを含む糞便が手指に付着し、口などに入るルート)

がわかっています。

幼稚園や保育園などでは、特に感染予防策が弱いことに加え、原因ウイルスへの感染経験がない子供の割合が多いです。

そのため、幼稚園や保育園では感染拡大が起こりやすいと考えられます。

手足口病で幼稚園・保育園・学校は休むべき?

手足口病は、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザのように、出席停止の決まりはありません。

厚生労働省の発表している目安としては「解熱して1日以上経過して、普段通りの食事が切る状態」というものはあります。

周囲への感染予防ということはなかなか難しい病気ですので、出席については本人の体調によって決定してください。

関連記事:手足口病は大人にもうつる?症状や潜伏期間を徹底解説

手足口病の症状や経過について

ここからは手足口病の代表的な症状や時間経過によりどのように症状が変わっていくかについて詳しく解説します。

手足口病の潜伏期間

エンテロウイルスやコクサッキーウイルスは、感染したのち3−5日間の潜伏期間があります。

潜伏期間の間に周囲に感染を広げる可能性は低いと考えられています。

手足口病のよくある症状

手足口病では潜伏期間のあとに次のような症状がみられることが特徴的です。

- 発熱

- 皮膚の水疱性発疹(みずぶくれ)

- 口腔内の水疱性発疹

続いてそれぞれの症状について少し詳しく説明していきます。

発熱

発熱は3人に1人程度の患者さんで発生します。

あまり高熱となることはなく、ほとんどが38℃以下で長期間続くことはありません。

口や唇などに出る症状

口周囲の粘膜に2~3mmの水疱性発疹が発生します。

時に小さな潰瘍となり、口内炎のような見た目になることもあります。

3日~1週間程度で発疹はおさまります。

また、咽頭(のどの奥)に発疹ができることは少ないとされています。

皮膚に出る症状

手足口病による発疹(小児)(左;手掌、右;足裏)(写真提供;八尾市八木小児科)

手のひらや足の裏、脚の背など、手足の末端に2~3mmの水疱性発疹が発生します。

時に肘やひざ、おしりなどにも出現することがあります。

口の症状と同じく、3日から1週間程度で発疹はおさまります。

おさまる過程でかさぶたをつくることはありません。

その他の症状

発熱と発疹が特徴的な手足口病ですが、時に下痢や嘔吐といった消化器症状を引き起こすことがあります。

また、手足口病はそのほとんどが軽い症状でおさまってしまうことが多いですが、ごくまれに重症な状態となることがあります。

- 中枢神経系合併症(髄膜炎、小脳失調症、脳炎)

- 心筋炎

- 神経原性肺水腫

- 急性弛緩性麻痺

これらの症状は非常に稀となります。

特に重症化する場合は皮疹などの典型的な症状が出ないこともありますので注意が必要です。

関連記事:子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について

手足口病は大人がかかると重症化する?

子供に多い「手足口病」ですが、大人もかかってしまう可能性があります。

ここでは、大人の感染について説明していきます。

手足口病は大人もうつる?

最初に書かせていただきましたが、手足口病は様々なウイルスが原因となっています。

そのため、感染したことのないウイルスがあった場合は大人になっても感染してしまう可能性があります。

手足口病は子供が感染することが多いため、大人への感染は子供からの感染がほとんどです。

特におむつ替えの際に便からの感染をする場合が多くなります。

子供の症状が治まった場合にも便にはウイルスが残存していますので、十分な注意を要します。

大人が手足口病にかかった時の初期症状や症状

成人の場合は小児の感染と少し異なることが多いといわれています。

初期症状としては

- 発熱

- 全身倦怠感

- 関節痛

- 頭痛

- 咽頭痛

- 嘔吐・下痢

などが多く見られます。

これらの初期症状の後に

- 皮膚の水疱性発疹(みずぶくれ)

- 口腔内の水疱性発疹

がみられます。

初期症状がおさまるまでは約10日間程度、皮膚や口腔内症状がおさまるまでは2週間程度と、子供に比べて症状が強く、長期間続きます。

大人が手足口病にかかってしまったら会社への出勤はいつから?

手足口病は新型コロナウイルス感染症のように自宅療養などといった決まりはありません。

厚生労働省の発表している目安としては「解熱して1日以上経過して、普段通りの食事ができる状態」といわれています。

発熱が改善するまではできるだけお仕事は休むことをおすすめします。

手足口病による妊婦の胎児への影響

日本産婦人科学会からも情報が出ておりますが、ほとんどの成人に感染歴があり、免疫がありますので妊婦への感染はまれと考えられます。

また、妊婦への罹患と胎児異常との関係を証明した報告はありません。

ほとんどの患者さんで、対症療法による経過観察で対応可能と考えられます。

しかしながら、流産や死産、胎児水腫が発生したとの報告もあるようです。(参考:日本産婦人科医会)

妊婦の方で身近に手足口病の患者さんがいる場合は、最低限の感染対策をおこないましょう。

手足口病の感染予防

手足口病に有効なワクチンはなく、予防できる薬や治療できる薬もありません。

感染していても症状が出ていない人も多いです。

また、症状がおさまった後も比較的長期間、便中にウイルスが排出されることがわかっています。

そのため、新型コロナウイルスのような「隔離対策」はあまり効果的ではない予防手段になります。

重症化する患者さんもいますが、ほとんどが軽症あるいは無症状で治る感染症ですので、感染してはいけない病気ではありません。

みなさんも子供の頃にかかっており、免疫をつけてきた感染症です。

それでも感染対策を行う必要がある場合には、

- 流水と石鹸での手洗いをおこなう

- 排泄物(特におむつ)を適切に処理する

ことが有効と考えます。また、タオルは共用しない方がいいと考えられます。

無症状の感染者もいるので、日頃からの手洗い等での対策が必要です。

手足口病の市販の薬での対応

手足口病に効果的な薬はありません。

そのため、症状に対して薬剤を使用していく必要があります。

一般的に薬局などで販売されている風邪薬や解熱剤が使用可能となります。

しかし、子供の体重に合わせた投与量の薬は少ないです。

大人用の薬剤の量を減らして使用することは危険が伴います。

また、他の疾患であった場合、自己判断での経過観察は危険を伴う場合があります。

不安な場合は病院の受診をよろしくお願いします。

まとめ

今回は「夏の三大感染症」の一つである手足口病についてご説明いたしました。

比較的軽症な患者さんが多いため軽く見ていることも多いかと思いますが、少ないながらも重症化のリスクが存在します。

手洗いという簡単な対策で感染を予防することができますので、子供が感染した際はぜひとも感染対策をしていただくようお願いいたします。

参考資料

おたふく風邪の初期症状は?原因や感染経路、合併症について解説

おたふく風邪は、ムンプスウイルスに感染することで引き起こされる病気です。

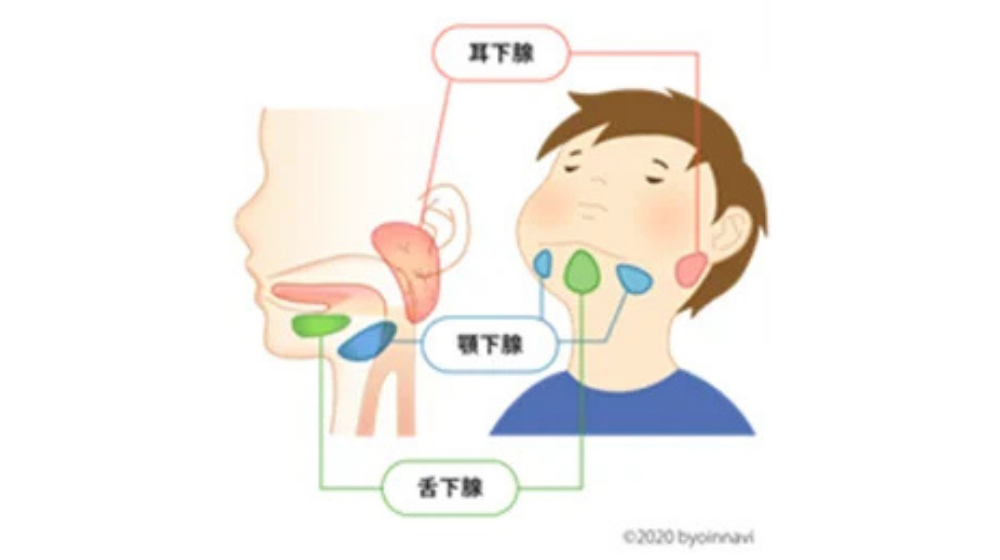

耳の下に位置する耳下腺部位に炎症が起こり、同部位が腫れる所見を呈することが知られています。

今回は、おたふく風邪についての具体的な症状や治療法、あるいは特に成人男性が罹患した際に不妊症にかかる可能性などについて解説していきます。

おたふく風邪とは

おたふく風邪は、別名で「流行性耳下腺炎(りゅうこうせいじかせんえん)」とも呼ばれることがあります。

流行性耳下腺炎に罹患すると、耳の下に位置する耳下腺部位に炎症が起こるために、同部位が腫れる所見を呈することが知られています。

特に左右両側が腫脹した際には、「おたふくさん」のように外見上特徴的に認められることから「おたふく風邪」と呼称されるようになりました。

おたふく風邪の原因

おたふく風邪を引き起こすウイルスは、「ムンプスウイルス」です。

ムンプスウイルスはパラミクソウイルス科のウイルスで、大きさは100~600nmです。

表面にエンベロープを認める1本鎖RNAウイルスであることが知られています。

主に6つの構造タンパクを有しており、エンベロープにはふたつの糖タンパク成分が存在していると言われています。

おたふく風邪は、本邦でも毎年のように地域レベルでの流行が認められています。

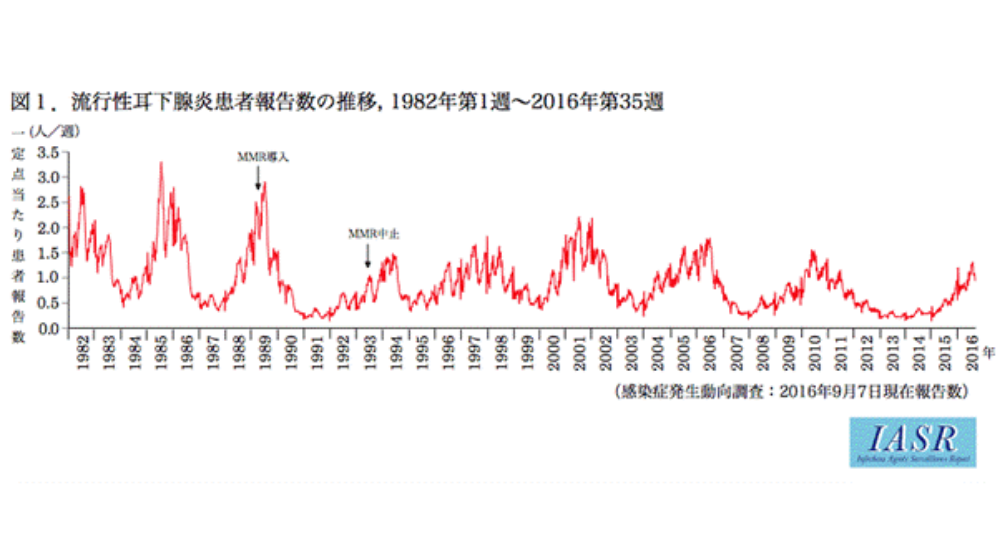

上図のように、1989 年までは3~4年周期でその罹患率の増減がありました。

しかし、同年のMMRワクチンの導入によって1991年には、*1サーベイランスが始まって以来の低い流行状況となった経緯があります1)。

| *1 サーベイランスとは…ウィルスなどの発生状況を注意深く監視すること |

その後のおたふく風邪は、緩やかに発症者数が増加しています。

1993年にMMRワクチンが中止されたことで、1994年以降から現在にかけて再び3~4年周期で罹患者数の増減傾向が示されるようになりました。

おたふく風邪は、年齢とともにその罹患率は増加する傾向があり、4歳時点が最も多いと言われています。

関連記事;子供がインフルエンザになった時の親の対応|風邪や似ている病気との違いについても解説

おたふく風邪の感染経路

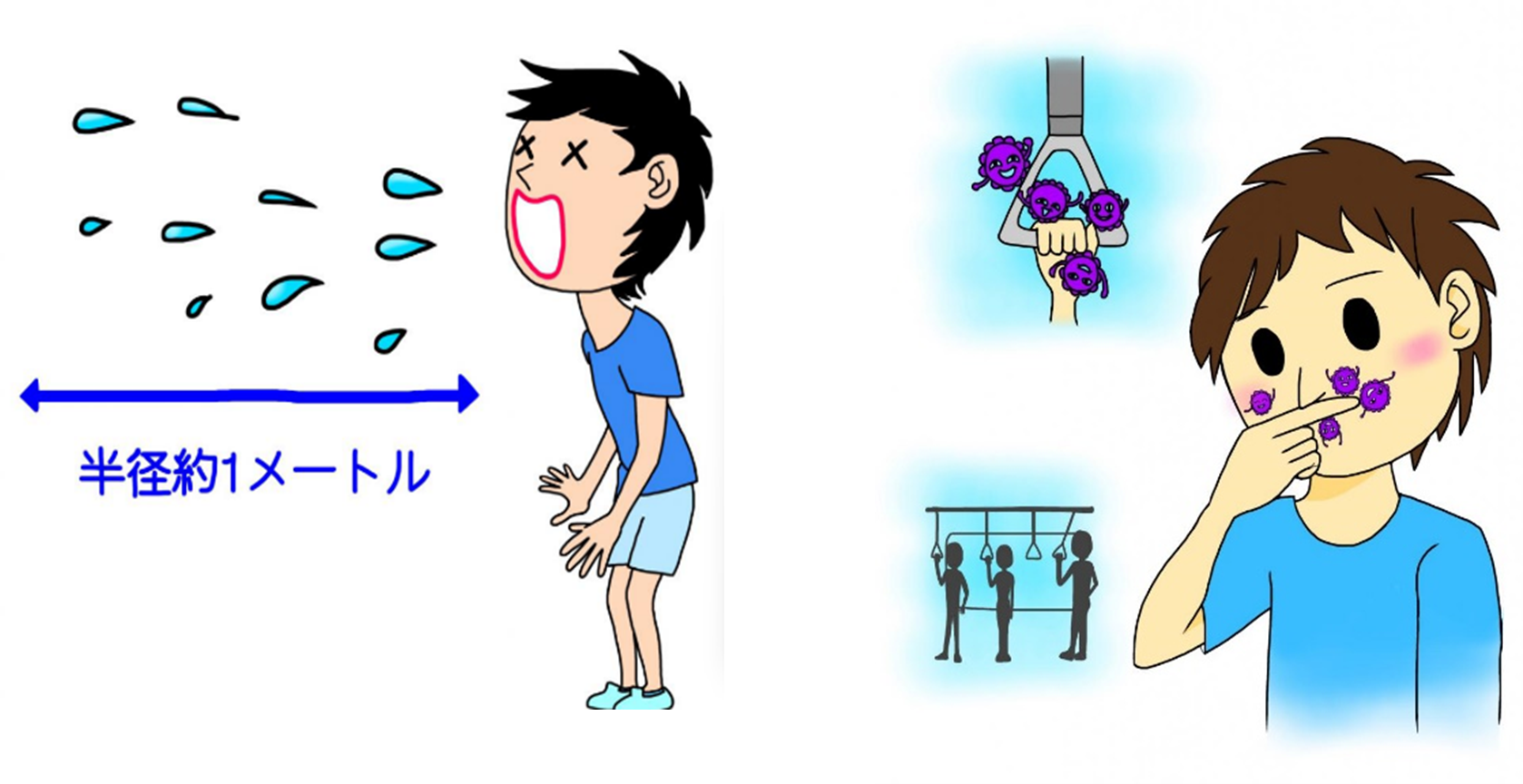

おたふく風邪を引き起こすムンプスウイルスの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染です。

基本的には、感染者の唾液中にウイルスが大量に存在して排出されており、咳や唾液などが感染源となることが知られています。

飛沫感染においては、感染者の咳やくしゃみ、会話などを通じてウイルスを含有した飛沫成分が周囲に飛散して、感染者の周りにいる人々が鼻や口から吸い込んで感染が成立します。

飛散したウイルスが眼球粘膜から体内に侵入して感染が成立することも経験されます。

接触感染は、感染者とキスをする、あるいはムンプスウイルスが付着している手やドアノブなどに接触した手で、口や鼻を触れることでも感染すると指摘されています。

ムンプスウイルスは耳下腺以外の唾液腺、もしくは膵臓や性腺(精巣や卵巣)などを始めとして消化液や精液など液体成分を生成する腺組織に好発して感染します。

それ以外にも、ムンプスウイルスは脳やせき髄など中枢神経系に感染しやすいことも知られています。

おたふく風邪の症状

ムンプスウイルスに飛沫感染や接触感染によって感染した場合には、数週間前後の潜伏期間を経過しておたふく風邪の症状が出現すると言われています。

おたふく風邪の初期症状

おたふく風邪における初期症状は、耳下腺周囲に炎症を呈することから発熱症状を認めます。

そして耳の下の部分が急激に*1腫脹して同部に*2疼痛症状を伴うこともあります。

| *1腫脹とは:炎症などが原因で、体の組織や器官の一部に血液成分が溜まって腫れあがること *2疼痛症状:からだに危険を伝える痛み |

おたふく風邪を発症した場合には、耳下腺の片側から腫れることが多いです。

1~2日ほどの期間を経て反対側の耳下腺も腫れて左右両側が腫脹することが一般的です。

しかし、時に左右どちらかの片側のみしか腫脹所見を認めないケースもあります。

また、唾液を作成する腺組織に炎症が引き起こされるため、食事を摂取する際に唾液分泌が亢進することに伴って、耳の下や顎の下が特に痛くなるという特徴的な症状が認められます。

通常は、感染後数週間の潜伏期を経て、唾液腺の腫脹や圧痛、嚥下痛、発熱症状などを主として発症し、約1~2週間で症状が軽快していくと考えられています。

ムンプスウイルスの感染力が強い期間としては、発症数日前から発症後5日までと言われています。

しかし、顕著な症状が必ずしも現れるわけではなく、約3割の症例はムンプスウイルスに感染しても有意な症状が出現しない「不顕性感染」の形態を示す場合があります。

この不顕性感染の場合にも、周囲に感染させる恐れがあるため一定の注意が必要となります。

合併症によって後遺症の危険性も?

おたふく風邪にはさまざまな合併症を伴うことがあります。

ムンプスウイルスによるおたふく風邪は、通常であれば重大な合併症を起こすこともなく自然に治癒することが一般的です。

しかし、稀に頭痛や嘔気を伴う髄膜炎(ずいまくえん)という合併症を引き起こす頻度は高いと指摘されています。

髄膜炎などを合併する場合は、耳の腫れが治まるなどおたふく風邪が治癒したと考えられる時期にも認められることがあります。

そのため、おたふく風邪に感染して数週間程度は、合併症の発症有無にも一定の注意を払うことが重要なポイントとなります。

また、おたふく風邪は後遺症として時に難聴を引き起こすことが懸念されており、難聴症状は片側性が多いと言われていますが、左右両側に生じた場合にはなかなか完治せず、長期間聴力障害を抱えることになります。

万が一、両側の耳の聴力が障害されて聞こえなくなると、言語を習得していない段階の子どもでは、周囲の人々の声を聞くことができないために言語発達に悪影響を及ぼします。

部分的な聴力の障害であっても日常生活に少なからず支障をきたすことが想定されます。

このように、おたふく風邪に合併する難聴症状は、ムンプス難聴と呼ばれています。

いまだに毎年のように多くの子どもや成人の感染者が聴力を失っている現状があり、決して見過ごすことが出来ない合併症のひとつであると認識されています。

ムンプス難聴を合併した際には、通常聴力は完全に回復する可能性は乏しいです。

症状がひどい場合には補聴器や人工内耳などの専門医療装置が必要になります。

そして、おたふく風邪になる機会が多い子どもに、ムンプス難聴を合併する頻度が多いとされています。

その子育て世代の大人がおたふく風邪に罹患したことがないケースでは、子どもから大人に感染して難聴になることがあるため、子どもも大人も感染予防策を講じることが重要です。

関連記事:【子どもの喘息】小児気管支喘息とは?悪化してしまう原因や発作が出た時に楽になる方法

おたふく風邪に成人男性がかかった際の不妊について

おたふく風邪は、保育園など集団生活を開始したばかりの子どもなどに多く認められる疾患です。

おおむね6歳までの小児が発症例の約半数程度を占めると言われています。

一生涯に一度、ムンプスウイルスに感染することで生涯免疫が獲得されます。

しかし、時に成人になって初めておたふく風邪に罹患する場合もあります。

特に、成人期に感染したおたふく風邪の場合には、精巣や卵巣など性腺組織に炎症を生じることが知られています。

その場合、発熱症状のみならず、腹痛や陰嚢部の腫れ、同部の痛み症状を伴います。

炎症が及ぶ範囲は片方の性腺だけのことが多いとされています。

しかし、稀に両側性に炎症が起こされることもあり、その場合には性腺組織が萎縮して不妊の直接的な原因になることが考えられます。

おたふく風邪の家庭でできる治療方法

ムンプスウイルスによるおたふく風邪の治療に際しては、基本的には対症療法を行うことが主流となります。

一般的に、家庭で安静を保持して発熱症状や耳下腺部の疼痛症状などに対しては解熱鎮痛剤の服用を行いましょう。

また、脱水にならないように自宅で水分摂取を励行することが重要となります。

なお、溶連菌感染症と異なっておたふく風邪を発症した場合は、学校保健安全法で定められた期間において学校への登校、あるいは保育園への登園を控えることが推奨されています。

基本的には、耳下腺、顎下腺、舌下腺の膨張が発現してから5日間経過したうえで、全身状態が改善して良好な状態になっていることが登園登校の条件となります。

おたふく風邪に罹患した場合には、耳下腺や唾液腺が腫れてから5日間が経過して、全身状態が軽快するまでは自宅で安静にして様子観察しましょう。

症状が悪化傾向を示す場合、あるいは登校登園など判断に困る場合には、最寄りに存在するクリニックや診療所の医師などに相談して、指示に従うようにしましょう。

関連記事:【医師監修】解熱剤が効かない?解熱剤の種類と使うタイミング、効果や副作用について

病院でできる治療

おたふく風邪の診断は、主に臨床的な所見から実施されますが、おたふく風邪以外にも耳下腺部位が腫脹する疾患は存在します。

そのため、確実な判断ができない際や合併症などを呈して確定的な診断を付けることが必要な場合には、病院などでムンプスウイルス感染を証明する検査を行うことも可能です。

医療機関でウイルス感染を確認するためには、血液検査でウイルス抗体を測定する方法が選択されます。

時にウイルス分離やウイルス遺伝子を増幅させて同定する特殊な検査が実践されることも経験されます。

おたふく風邪の治療は、自宅での対症療法が主体であり、発熱や耳下腺部の痛みに対してアセトアミノフェンなどの解熱鎮痛薬を用いることが多いです。

しかし、ひどい症状を認めて水分摂取が十分に確保できない場合などには、クリニックや病院で点滴を投与することも考えられます。

万が一、難聴が合併症として認められるケースでは、聴覚障害の重症度に応じて補聴器や人工内耳を使用することを検討します。

おたふく風邪のワクチンについて

現代においても、ムンプスウイルスに対する有効的な薬剤は存在しません。

従って、おたふく風邪を予防する為にワクチンによる予防接種がとても重要な観点となります。

ムンプスウイルスにおけるワクチン接種の予防効果は高く、合併症の発生率も有意に低下させます。

そこで、多くの先進国ではムンプスワクチンの定期接種が今でも積極的に実施されています。

わが国では、1989年から麻疹・風疹・ムンプスの3種混合ワクチンが定期接種として導入された背景があります。

しかし、ワクチン関連の副反応として、発熱や頭痛、嘔吐などを伴う無菌性髄膜炎という有害イベントが多く発生したことから、1993年にムンプスを含む3種混合ワクチンの定期接種は中止されました。

そのため本邦においては2020年時点で、現在の定期接種では麻疹・風疹のみの2種混合ワクチンが用いられており、ムンプスワクチンは任意接種となっています。

近年ではより安全性の高いムンプス単独ワクチンも登場しています。

おたふく風邪に難聴や不妊など合併症が引き起こされる危険性を考慮して、子どもも大人も前向きにワクチン接種しておたふく風邪を予防することが期待されます。

ワクチンの有効性については、接種後罹患調査において接種者での罹患率は1~3%程度です。

接種後の抗体価を測定した研究結果では、概ね90%前後が有効なレベルの抗体を獲得できると考えられています。

有効な抗ウイルス剤がいまだに開発されていない現段階では、学校や保育園など集団生活を過ごす前にワクチン接種によって予防策を講じておくことが有効的な感染予防法です。

自分が幼少期など過去におたふく風邪に罹患したかどうかを検査したい際には、血液検査で抗体の有無を評価します。

罹患したことがない場合や抗体が存在しないケースでは、ワクチンを積極的に接種することを検討しましょう。

ムンプスワクチンは2回接種するのが望ましいです。

接種する上で不安を感じる、あるいは判断に難渋する場合にはかかりつけ医や最寄りの小児科や内科など医療機関に相談するように心がけましょう。

おたふく風邪の感染予防

おたふく風邪に感染しないように気を付けることとして、日常的な手洗いやうがいを実行する、あるいは咳エチケットなどによって飛沫感染や接触感染を予防することは一定程度有効的であると考えられます。

ところが、これらの日々の対策によって完全におたふく風邪を予防することはできません。

おたふく風邪を効果的に予防するにはワクチン接種が唯一の方法です。

おたふく風邪に罹患しないのみならず、合併症を予防するために予防接種を実践することが重要です。

子どもは1歳からワクチンを接種することができますし、大人もあわせておたふく風邪のワクチンを計2回接種して十分な免疫を獲得しておくことが重要な観点となります。

まとめ

ムンプスウイルス感染によって引き起こされる流行性耳下腺炎は、通常2~3週間の潜伏期を経て発症します。

片側あるいは両側の唾液腺腫脹を特徴とするウイルス感染症であり、主な症状としては発熱と耳下腺・顎下腺・舌下腺の唾液腺における疼痛症状であると認識されています。

通常のケースでは、発症してからおおむね1~2 週間で症状は軽快します。

時に難聴など重大な合併症を認めることが知られています。

その中でも最も多い合併症は*髄膜炎であり、それ以外にも睾丸炎、卵巣炎などを合併して不妊症に陥る場合があります。

| *髄膜炎:脳の周りを覆っている髄膜に炎症がおこる病気 |

「おたふく風邪(流行性耳下腺炎)」は第2種感染症に指定されています。

基本的には耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過して、全身状態が良好に治癒するまでは登校や登園など出席停止と規定されています。

おたふく風邪には特異的な治療法はありません。

初期段階では、自宅家庭内で解熱鎮痛剤、患部冷却等の対症療法が実践されます。

万が一症状が悪化する場合や水分が十分に摂取できない時には、医療機関で点滴投与などが行われます。

今回の記事の情報が少しでも参考になれば幸いです。

参考文献

喉のかゆみはなぜ起こる?併発しやすい症状や対処法を紹介

喉のかゆみは日常生活でよく経験する不快な症状の一つです。

しかし、その原因はさまざまであり、正しい対処法を選択することが重要です。

本記事では、喉のかゆみの原因や対処法について詳しく解説します。

喉のかゆみの原因は?

脱水症状

喉のかゆみの一つの原因は脱水症状です。

十分な水分を摂取しないことで、喉の粘膜が乾燥してかゆみを引き起こすことがあります。

脱水症状の兆候として

- 喉のかゆみ

- 喉の渇きの増加

- 尿の色が濃くなる

- 尿の量が通常より少ない

- めまい

が挙げられます。

脱水症状は、病気で嘔吐や下痢を経験した場合や、または発汗量が増加した暑い日に起こりやすくなります。

バクテリアやウイルスへの感染

喉のかゆみは、ウイルスやバクテリアによる感染が原因となることがあります。

風邪やインフルエンザなどの感染症が喉の炎症を引き起こし、かゆみをもたらします。

特に喉がヒリヒリしたり、飲み込むときに痛みを感じる場合は、ウイルスや細菌がのどの組織に影響を与えている可能性があり、早めに医師の診察を受けることが必要です。

アレルギー症状

アレルギー反応も喉のかゆみを引き起こす原因となります。

花粉やハウスダストなどのアレルギーは、体内でヒスタミンが分泌され、喉の粘膜に刺激を与えます。

その結果、喉のかゆみやくしゃみ、鼻水といった典型的なアレルギー症状が現れるのです。

アレルギー性鼻炎が関係している場合、喉のかゆみが長引くことが多いため、適切な治療が必要です。

環境性の刺激(タバコの煙、化学物質など)

タバコの煙や化学物質、汚染された空気などが喉の粘膜を刺激し、炎症を起こします。

特に喫煙者や受動喫煙にさらされている人は、このような環境要因で喉がかゆくなることがります。

また、工場や研究所などで使用される化学物質にさらされることも喉のかゆみの原因となるため、原因となる物質を避けることが大切です。

乾燥

乾燥した空気が喉の粘膜を刺激し、かゆみを引き起こします。

乾燥した気候、室内暖房のある冬の間、またはエアコンの効いた環境でかゆみを感じやすくなります。

これは、喉を保護する粘液が減少し、外部からの刺激に対して敏感になるためです。

加湿器を使用して湿度を適切に保つことや、水分を十分に摂取することで、喉の乾燥を防ぐことができます。

後鼻漏

後鼻漏とは、鼻から喉にかけて粘液が流れてしまう状態です。

これが喉のかゆみを引き起こします。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎が原因となり、後鼻漏が発生しやすいです。

特に寝ている間に粘液が喉に溜まりやすくなっています。

後鼻漏が頻繁に起こる場合は、鼻のアレルギーや炎症の治療が必要です。

胃食道逆流症

胃食道逆流症(GERD)は、胃酸が食堂に逆流し、喉の粘膜を刺激してかゆみを引き起こすことがあります。

特に夜間に、横になっている間に逆流が起こりやすく、起床時に喉のかゆみやヒリヒリ感を感じることがあります。

慢性的な喉のかゆみや痛みがある場合、適切な治療が必要です。

呼吸器疾患

喘息や気管支炎などの呼吸器疾患も、喉のかゆみの原因となります。

呼吸器疾患は、呼吸をする際に気道が狭くなり、炎症や刺激が喉に及びかゆみや痛みを感じることがあります。

これらの疾患は乾いた咳や息切れを併発することが多く、喉に負担をかけるため、違和感やかゆみをますことが一般的です。

関連記事:アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

喉のかゆみと併発しやすい症状について

乾燥や脱水症状の場合

暖房やエアコンを日常的に使う冬や夏には、喉が乾燥しやすくなります。

乾燥や脱水症状による喉のかゆみには、口や喉の乾燥感、喉の痛みなどが併発しやすいです。

感染症の場合

風邪やインフルエンザ、咽頭炎、扁桃炎など感染症は喉のかゆみの大きな原因です。

これらは主にウイルスや細菌によって引き起こされ、喉のかゆみ以外にも発熱、咳、喉の痛みなどの症状が一緒に現れることがあります。

アレルギーの場合

アレルギーによる喉のかゆみには、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどのアレルギー症状が同時に現れることがあります。

食物アレルギーは喉のかゆみだけでなく、皮膚の発疹や呼吸困難といった重篤な症状を引き起こす可能性もあるので注意が必要です。

環境性の刺激物の場合

タバコの煙、強い臭気、化学物質、大気汚染などの刺激物にさらされると、喉の粘膜が刺激され、かゆみが生じます。

環境性の刺激物が原因の場合、目の痛みや頭痛、くしゃみなどが喉のかゆみと共に現れることがあります。

後鼻漏の場合

後鼻漏とは鼻からのどの奥に流れている鼻水のことで普段は全く気になりませんが、鼻水がたくさんのどに流れ込むことで、喉のかゆみの原因になります。

後鼻漏による喉のかゆみには、鼻詰まりやくしゃみなどの症状が併発しやすいです。

喉のかゆみの対処法

水分補給

脱水症状や乾燥が原因の場合、水分補給を積極的に行いましょう。

水や清涼飲料水、温かいお茶などをこまめに摂取し、喉の乾燥を防ぎます。

部屋の加湿

乾燥した室内環境が原因の場合、加湿器を使用して部屋の湿度を保つことで、喉の乾燥や炎症を和らげることができます。

加湿器を使用する際は、水の交換や清掃も忘れずに行うことが重要です。

加湿器を清潔にすることで、カビや細菌の繁殖を防ぐことができます。

うがい

喉のかゆみや炎症を和らげるために、塩水やうがい薬を使ったうがいを定期的に行うことが効果的です。

薬の使用

症状が軽度な場合は市販ののど飴やのどスプレーなどの薬を使用することで、かゆみを和らげることができます。

ただし、医師の指示に従って正しい薬を選択し、使用するようにしましょう。

関連記事:【喉の痛みや熱】子供が溶連菌感染症になったときはどうする?学校や保育園は休むべき?

舌で喉をかく行為はNG?

舌で喉をかく行為は避けるべきです。

舌で喉をかくことで喉の粘膜を傷つける可能性があり、感染症のリスクを高めることがあります。

かゆみを感じた場合は、喉をかく代わりにうがいや水分補給を行いましょう。

喉のかゆみに効く市販薬を紹介

喉のかゆみを抑えるのにおすすめの市販薬を紹介します。

アレルギー性の方におすすめの市販薬

- クラリチンEX

- アレグラFX

- レスタミンコーワ糖衣錠

花粉症や特定のアレルゲンによってかゆみが起こっている場合には、アレルギー反応を抑える抗ヒスタミン成分が含まれている薬剤がおすすめです。

ただし、これらの薬剤は花粉症などの鼻のアレルギーの症状を緩和に使用されるものであり、直接喉のかゆみに適応があるわけではありません。

腫れや炎症がある方におすすめの市販薬

- パープルショット 30ml

- スコールトローチS

- のどぬ~るスプレーB 25mL

喉の腫れや炎症がある方には、抗炎症成分や抗殺菌成分のある薬剤がおすすめです。

剤型にも、うがいやトローチ、錠剤などもあり、シチュエーションに合わせて使いやすいものを選びましょう。

場合によっては併用することも可能です。

関連記事:喉の痛みの市販薬でよく効く商品をランキング形式で徹底比較!

喉のかゆみについてのまとめ

喉のかゆみはさまざまな原因によって引き起こされますが、適切な対処法を選択することで症状を和らげることができます。

自己診断や自己治療は避け、症状が持続する場合は医師の診断を受けることが重要です。

特に症状が重い、または長期間続く場合は、受診して原因を特定し、適切な治療に努めましょう。

【参考文献】