心筋梗塞の後遺症と症状|後遺症は必ず残るもの?

こんにちは。千葉内科・在宅クリニックです。

今日は、冬に多い病気、「心筋梗塞」について解説していきます。

心筋梗塞は後遺症でも生命の危険にさらされる可能性のあるとても怖い病気です。

心筋梗塞は予防が大切ですが、かかってしまった時は早期の治療、その後のコントロールも重要になってきます。

最後まで読んでいただき、正しく治療を継続していきましょう!

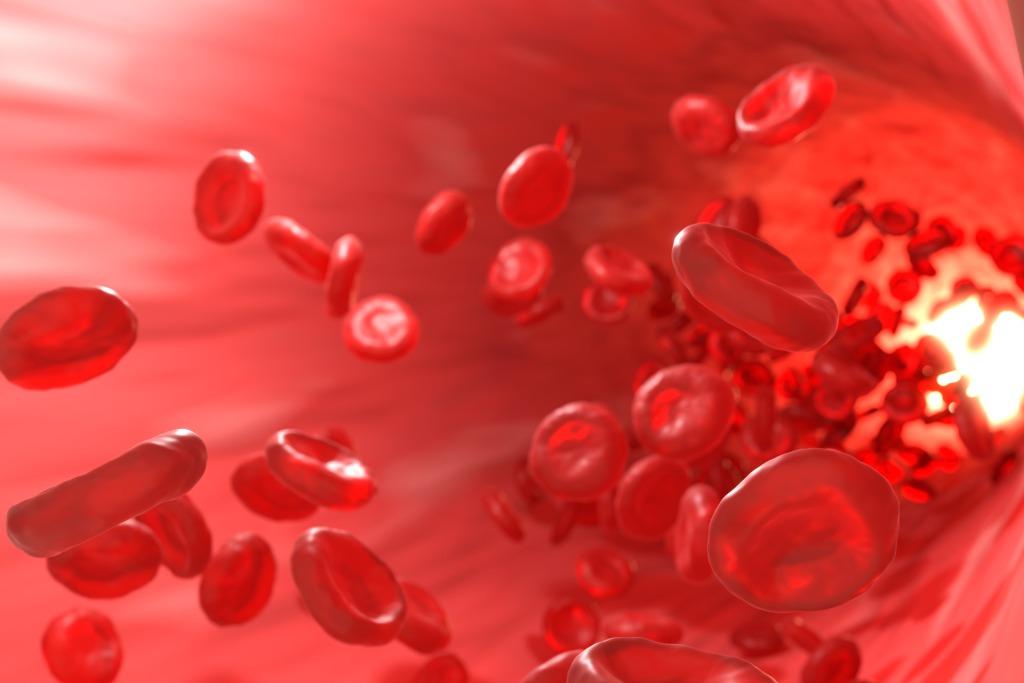

心筋梗塞とは?

心筋梗塞とは、心臓に酸素(栄養)を送る血管である冠動脈が、何らかの状態により閉塞してしまう病気です。

その結果、心臓の筋肉が壊死してしまい機能しなくなるので、命の危険がある病気です。

血管が詰まる場所や原因にもよりますが、意識のある心筋梗塞のほとんどの場合は、胸の痛みが発生してから2時間以内に十分な血流の再開があれば壊死もなく後遺障害は起こらないといわれています。

心筋梗塞の血流再開には、カテーテルでの治療が必要になるため、感じたことのない胸の痛み・背中の痛み・みぞおちの痛みなどを感じた場合は、早期に循環器内科のある病院の受診をお勧めします。

この場合は救急車を要請してください。

しかし、時間の経過とともに治療の効果は低下していき、血流が再開できても、心臓は本来の動きまで回復することはありません。

また、壊死の範囲が広いほど、後遺症として心不全に移行していきます。

早期にカテーテル治療が実施できたとしても、カテーテルでの治療が終了したら、複数の薬剤内服治療に移行していくことになります。

血液をさらさらにする薬(抗血小板薬)や血圧を下げる薬(ACE阻害薬)、コレステロールを下げる薬(スタチン系コレステロール降下薬)は予後を改善することが証明されている薬剤になっております。

後遺症や再発の予防には、その後の内服コントロールや生活習慣の改善も必要になってきます。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

心筋梗塞の後遺症

心筋梗塞を発症すると、心臓の筋肉が壊死し、その影響でさまざまな後遺症が残ることがあります。

代表的な後遺症は以下のとおりです。

・心不全

・不整脈

・心膜炎(ドレスラー症候群)

・血栓症

・塞栓症

それぞれの特徴と症状を詳しく見ていきましょう。

心不全

心不全とは、心筋梗塞によって心臓の筋肉が壊死し、ポンプ機能が低下する状態です。

全身に十分な血液を送り出せなくなり、さまざまな症状が現れます。

主な症状は以下のとおりです。

- 息苦しさ(呼吸困難)

- 軽い動作でも息切れする

- 手足や顔のむくみ

- 疲れやすさ

慢性的な心不全は、内服薬や生活習慣の改善でコントロールできます。

一方、急性の悪化は命に関わるため、息苦しさの急な悪化やむくみの増加、尿量の減少がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。

不整脈

不整脈とは、心臓の拍動リズムが乱れる状態です。

心筋梗塞後は特に注意が必要で、発症から2~3日以内に約90%以上の方に不整脈が現れるとされています。

最も多く見られるのは「心室性期外収縮」と呼ばれる不整脈です。

健康な方にも見られますが、心疾患がある場合は、致死性の不整脈に移行する可能性があります。

また、心筋梗塞後は頻脈性・徐脈性を含め、さまざまな不整脈が現れることがあります。

異変を感じた場合は早めに心電図検査を受けてください。

心膜炎

心膜炎とは、心臓を包む膜(心膜)に炎症が起きる状態です。

心筋梗塞から数日~数週間後に発症することがあり、この場合を「ドレスラー症候群」と呼びます。

原因は、心筋梗塞で傷ついた心臓組織を免疫システムが異物と誤認し、炎症を引き起こすためと考えられています。

主な症状は以下のとおりです。

- 胸の痛み(深呼吸や横になると悪化する)

- 発熱

- 心膜摩擦音(聴診器で聞こえる異常音)

このような症状が現れた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

血栓症

血栓症とは、血管内に血の塊(血栓)ができ、その場で血流が妨げられる状態です。

心筋梗塞によって心臓の動きが低下すると、特に左心室内に血栓ができやすくなります。

血栓症の主な症状は以下のとおりです。

- 脚の腫れや痛み(深部静脈血栓症)

- 胸の痛みや呼吸困難(冠動脈血栓症=心筋梗塞の再発)

血栓が大きくなると血流を完全に塞ぎ、症状が悪化することがあります。

違和感がある場合は、早めに医師へ相談してください。

塞栓症

塞栓症とは、血栓が血流に乗って移動し、離れた場所の血管を詰まらせる状態です。

心筋梗塞後は、心臓内にできた血栓が原因で、全身のさまざまな場所に塞栓症を引き起こすことがあります。

塞栓が詰まる部位によって以下のような症状が現れます。

- 脳塞栓(脳梗塞):突然の手足の麻痺、言葉が出にくい、意識障害

- 腎塞栓:側腹部の痛み、尿量の減少、血尿

- 腸間膜動脈塞栓症:激しい腹痛、吐き気、血便

- 末梢動脈塞栓症:足先の冷感、皮膚の色の変化、激しい痛み

いずれも放置すると重篤な状態に陥るため、症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。

心筋梗塞になったら後遺症は必ず残る?

前述した通り、必ず残るものではありません。

心筋梗塞発症後2時間以内に血流を再開できる場合は後遺症は残りません。

症状を感じた場合は、救急車にて循環器内科のある病院を受診しましょう。

心筋梗塞の原因

心筋梗塞の主な原因は動脈硬化によるものです。

動脈硬化が進むとプラークと呼ばれるコレステロールの塊が血管内にできてしまい、血管が狭くなったり、場合によっては閉塞してしまう可能性があります。

そのほかにも原因として以下などがあげられます。

- 高血圧

- 高脂血症

- 糖尿病

- 喫煙

多くは、生活習慣と密接に関係しているものになるので、生活習慣の見直しが必要になります。

心筋梗塞の症状

胸部の痛み

心筋梗塞で多く感じられる症状が、胸の痛み・締め付け感になります。

感じたことのない痛みや、冷や汗を伴うほどの痛みの場合は心筋梗塞の可能性が高いです。

また、狭心症などの治療で用いる、ニトログリセリンも無効です。

痛みが広がる

心筋梗塞での痛みは、胸・背中・みぞおち(心窩部)だけではなく、左肩や左腕・顎にも放散する痛みを伴うことがあります。

これは心臓の近くに左肩や腕に流れる神経がある待っていることから、心筋梗塞による刺激が、神経に伝わり痛みが起こると言われています。

左肩から腕にかけての痛みは心筋梗塞の放散痛として、典型的な症状になります。

呼吸困難

心筋梗塞で十分な酸素を、肺や全身に届けられないことから、息苦しさを感じることがあります。

安静にしているときでも、息苦しさや息切れを起こします。

関連記事:狭心症の原因や症状、治療について|心筋梗塞との違いは何?前兆がある?

心筋梗塞の予防方法

食生活

食生活のポイントとして以下などが挙げられます。

- 塩分を控える

- 脂質を控える

- バランスのいい食事

ご飯を大盛りにしていた場合は、普通盛りにするだけでも予防の第一歩です!

適度な運動

運動に関しては、有酸素運動が効果的です。

- 毎日30分程度のウォーキング

- 歩くときは早歩きを意識する

- なるべく階段を利用する

自分の生活スタイルに合わせて、有酸素運動を取り入れていってください!

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

心筋梗塞後の後遺症について千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは以下を行うことができます。

- 内服管理

- 心電図の検査

- 生活習慣の指導

- 心臓エコーによる心機能の評価

- 血液検査による心機能の評価

予防に関しても、血液検査や心電図検査を用いて適切なアドバイスを行うことができます。

お気軽にご相談ください。

まとめ

冬に多い病気の心筋梗塞。

心筋梗塞自体が、命の危険もあり非常に怖い病気です。

また、心筋梗塞の後も怖い後遺症が隠れているので症状がよくなっても、治療の自己中断などはせず医師や医療従事者と二人三脚で治療を進めていきましょう。

ご不安なことがあれば千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックにご相談ください。

高齢者が食欲不振になる原因は?改善するためのポイントやおすすめの食べ物を紹介

加齢とともに食欲が低下するのは自然な現象です。

しかし、急激な食欲低下や長期的な食欲不振は深刻な健康問題につながる可能性があります。

この記事では、高齢者の食欲不振の原因から改善方法、さらには具体的な対策まで詳しく解説していきます。

高齢者が食欲不振になる主な原因

加齢による変化

加齢に伴い、私たちの味覚や嗅覚は徐々に衰えていきます。

また、唾液の分泌量が減少することで、食べ物を飲み込むことが難しくなります。

このような身体的な変化によって、食事の楽しみが減少し、自然と食欲が低下してしまうのです。

基礎疾患の影響

慢性的な病気や日常的に服用している薬の副作用によって、食欲が低下することがあります。

特に胃腸の不調や口内炎などの症状がある場合、食事そのものが苦痛となってしまうことがあるので、注意が必要です。

また、服用している薬の種類によっては、副作用として食欲低下が起こる場合もあります。

環境の変化による影響

介護施設への入所をしたりすることで、食事の環境が大きく変化します。

長年慣れ親しんだ環境から離れることで精神的なストレスを感じ、それが食欲低下につながることが多いです。

また、一人での食事は寂しさを感じやすく、食欲減退の原因となることがあります。

精神的ストレス

高齢期には、家族との別れや退職後の生活の変化など、様々な心理的負担を抱えることが少なくありません。

このような精神的なストレスは食欲に大きな影響を与え、時には深刻な食欲低下を引き起こすことも考えられます。

息苦しさと身体的な不調

呼吸器の疾患や心臓の病気により、息苦しさを感じると食事に集中できなくなります。

また、食事中の息切れは食欲を著しく低下させる原因となっています。

関連記事:誤嚥性肺炎の末期症状とは?急変したときの対処法を徹底解説!

高齢者の食欲不振が続いた場合のリスク

低栄養

食欲不振が続くと、必要な栄養素が不足しやすくなります。

特に高齢者は、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどが不足しがちです。

栄養不良は、筋力の低下や体力の低下、免疫力の低下を引き起こし、感染症にかかりやすくなるリスクが高まります。

筋肉量の減少(サルコペニア)

十分な食事を摂取できないことで、筋肉量が減少する「サルコペニア」が進行する可能性があります。

筋肉量が減ると、転倒や骨折のリスクが高まり、さらに日常生活の自立性が失われる恐れがあるため注意が必要です。

これにより、要介護状態に陥るリスクが増大します。

免疫力の低下

栄養不足は免疫力の低下に直結します。

免疫力が低下すると、風邪や肺炎、尿路感染症などの感染症にかかりやすくなり、回復も遅れることがあります。

特に高齢者は、感染症が重篤化しやすく、生命にかかわる場合もあるので注意が必要です。

認知機能の低下

栄養素の不足、とくにビタミンやミネラル(ビタミンB群、ビタミンD、鉄、亜鉛など)の不足は、認知機能の低下を招く可能性があります。

栄養状態が悪化することで、認知症の進行が早まったり、症状が悪化したりすることがあります。

社会的孤立の進行

食欲不振が続くと、食事を共にする機会が減少し、家族や友人とのコミュニケーションが減少することがあります。

これにより、社会的孤立をしやすくなり、うつ病などの心理的問題が深刻化するリスクがあります。

回復力の低下と入院リスクの増加

十分な栄養が取れていないと、手術後の回復や病気の治りが遅くなります。

体の回復力が弱まることで入院期間が長引き、寝たきりの時間が増えるほど筋力や体力も低下してしまいます。

そして退院できても、体が十分に回復していないために再び具合が悪くなって入院するケースも少なくありません。

高齢者の食欲不振を改善するためのポイント

調理にひと手間加える

食材の切り方や盛り付けを工夫することで、見た目の魅力を高めることができます。

例えば、色とりどりの野菜を使用したり、食べやすい大きさに切り分けたりすることで、自然と食欲が湧いてきます。

食事する環境を整える

食事の時間や場所を固定し、規則正しいリズムを作ることが大切です。

また、できるだけ誰かと一緒に食事をすることで、会話を楽しみながら自然と食事量が増えていくでしょう。

季節の装飾や音楽を取り入れることも、食事を楽しむための良い方法です。

食べられそうなものを提案する

その日の体調や気分に合わせて、食べたいものを選べる環境を整えましょう。

無理に食べる量を増やそうとするのではなく、少量でも栄養価の高い食品を選ぶことがポイントです。

関連記事:訪問診療とは?診療の内容や受診すべき人の特徴などについて解説

高齢者の食欲不振におすすめの食べ物

のどごしのよい食材

そうめんやうどんなど、つるりとした食感の麺類は食べやすく、消化も良好です。

また、豆腐や茶碗蒸しなども、喉越しが良く栄養価も高い食品として知られています。

冷たい食べ物の活用

暑い季節や食欲が落ちている時期には、冷やし中華やそうめん、アイスクリームなどの冷たい食べ物もおすすめです。

しかし、冷たい食べ物は体を冷やしてしまうため、体調を考慮しての摂取が必要です。

やわらかい食材の選択

肉や魚は、蒸す・煮るなどの調理法でやわらかく仕上げることが重要です。

野菜も、固すぎないように調理時間を調整し、食べやすい柔らかさに調節しましょう。

高齢者の食世不振が続いているときにおすすめの栄養補助食品

明治メイバランスアイス

アイスクリームタイプの栄養補助食品で、冷たさと美味しさで食欲を刺激します。

手軽に必要な栄養を摂取でき、特に暑い季節や食欲が低下している時期に効果的です。

バニラ味とチョコレート味があり、デザート感覚で楽しむことができます。

明治メイバランスミニ

小容量(125ml)で高カロリー(200kcal)な栄養補助食品です。

甘みを抑えた飲みやすい味わいで、様々なフレーバーが用意されています。

持ち運びにも便利なサイズで、外出時の栄養補給にも最適となっています。

やさしくラクケアやわらかプリン

なめらかな食感で食べやすく、高齢者に必要な栄養素がバランスよく配合されています。

タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富で、少量でも効率的に栄養を摂取することができます。

ミニタスエネルギーゼリー

ゼリータイプの栄養補助食品で、喉越しの良さが特徴です。

手軽に持ち運べるポーチタイプで、必要な時にすぐに栄養補給ができます。

水分補給と栄養補給を同時に行えるため、脱水予防にも役立ちます。

エンジョイカップゼリー

食べやすい80kcalサイズで、様々な味が楽しめるゼリーです。

ビタミンCが豊富で、免疫力の維持にも効果的です。

カロリーメイトゼリー

手軽に必要な栄養を摂取できるゼリータイプの栄養補助食品です。

5大栄養素がバランスよく配合されており、食事の代替としても利用できます。

持ち運びやすい容器で、外出時の栄養補給にも便利です。

これらの栄養補助食品は、食欲不振時の栄養補給を支援する有効な手段となります。

ですが、過度な依存は避け、できるだけ通常の食事での栄養摂取を心がけることが大切です。

また、持病のある方は、使用前に医療専門家に相談することをおすすめします。

関連記事:RSウイルスに高齢者が感染すると危険?重症化や死亡のリスクについても

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、外来診療と在宅診療を行っております。

実際、診療中にご高齢患者様の食欲不振のご相談をよくいただくことがあります。

食欲不振を解消できるよう、食事をしやすい環境づくりや食材、栄養補助食品を活用するアドバイスが可能です。

患者様、お一人おひとりに対処法も合う、合わないがあると思うので、患者様・ご家族様と一緒に食事を摂れるような方法を一緒に検討していきましょう。

まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

高齢者の食欲不振は、様々な要因が複雑に絡み合って起こる症状です。

本人の努力だけでなく、周囲のサポートも重要となります。

食事の工夫や環境の調整、必要に応じて栄養補助食品を活用するなど、状況に応じた対策を取ることが大切です。

ただし、深刻な症状や長期化する場合は、無理に対処しようとせず、専門家に相談することをおすすめします。

早めの対応が、より良い改善につながります。

食事は健康の基本であり、生活の質を左右する重要な要素です。

この記事で紹介した方法を参考に、楽しく健康的な食生活を続けていただければ幸いです。

参考文献

厚生労働省. “高齢者の食欲低下の原因と対策.” 厚生労働省ホームページ

日本老年学会. “高齢者の食思不振に対する栄養管理.” 日本老年学会

社会福祉法人 全国社会福祉協議会. “高齢者の栄養状態の改善に向けて.” 全国社会福祉協議会

厚生労働省. “高齢者の低栄養のリスクと対策.” 厚生労働省ホームページ

日本老年学会. “サルコペニアと高齢者の栄養管理.” 日本老年学会

日本栄養士会. “高齢者の食欲不振と栄養状態改善.” 日本栄養士会

帯状疱疹ワクチンの種類は?副反応や接種にかかる費用について解説

こんにちは。

千葉内科・在宅クリニック院長の辺士名です。

みなさん帯状疱疹という病気をご存じですか?

現在の日本では80歳までにおよそ3人に1人が帯状発疹を発症することが国立感染症研究所より報告されています。

帯状疱疹は水疱瘡(みずぼうそう)と同じウイルスで多くの人が発症してしまう皮膚の病気です。

ですが、帯状疱疹はワクチン接種を行うことにより予防をすることが可能です。

今回はこのように日本人の3人に1人がなってしまう帯状疱疹の予防としてワクチンの種類や副反応、費用などしっかりと予防ができるようにわかりやすく解説していきます。

帯状疱疹とは?

症状

帯状疱疹の最も特徴的な症状は体の片側に沿って帯状に現れる痛みと水ぶくれです。

痛みに関しては初期時にチクチクした痛み、かゆみが現れます。

多くの場合は胸やおなか、背中などの特定の神経に沿って現れます。

原因

帯状疱疹の原因として、体内に潜んでいる水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)が生涯にわたり神経に潜伏感染しています。

そして加齢や疲労、免疫力の低下がきっかけとなり、このウイルスが再活性化することで神経に沿って皮膚に症状を引き起こします。

合併症

帯状疱疹の合併症として皮膚症状が治った後も痛みが続く、帯状疱疹後神経痛が最も一般的な合併症となります。

発疹が治った後でも長時間続く痛みが特徴的です。

そのほかにも視覚障害や顔面神経麻痺の症状が現れたと報告されています。

予防法

帯状疱疹を防ぐ手段として帯状疱疹ワクチンが有効です。

ほかにも規則正しい生活習慣や適度な運動を行うなど免疫力を高めることが必要となってきます。

そのため、特に50歳以上の方や免疫力が低下している方にとって予防接種は重要な選択肢となります。

帯状疱疹のワクチンの種類

帯状疱疹を予防するために使用されるワクチンには主に、生ワクチンと不活性化ワクチンの2種類があります。

帯状疱疹の予防摂取を受けるときは接種対象者や接種する回数や費用などの基本情報をしっかりと確認したうえで状況に合うワクチンを医師とご相談しながら決めてください。

生ワクチン

生ワクチンは、細菌やウイルスの病原性を弱め、弱毒化されたものを使用したワクチンです。

代表的なものは「弱毒生水痘ワクチン」と言われ子供の水痘予防にも使用されているワクチンです。

弱毒生水痘ワクチンの帯状疱疹発症予防効果は50代の方で69.8%、60歳以上で51.3%と言われています。

ワクチン接種後に1年目では67.5%の予防効果になりますが、2年目には47.2%、その後徐々に低下し、8年目には発症予防効果は31.8%まで低下すると発表されています。

このことから、長期予防効果は乏しいと考えられるでしょう。

不活性化ワクチン

不活性化ワクチンは、細菌やウイルスの感染力をなくしたものから細菌やウイルスを構成する成分の一部から作られているワクチンです。

比較的高く安全性が高く、免疫不全、免疫抑制状態の方、妊娠中の方におすすめされます。

代表的なものは「シングリックス®」と言われ帯状疱疹の予防接種で最も効果が高いといわれています。

シングリックス®ワクチンの帯状疱疹予防効果は50代以上で97%、70代以上で91%です。

50代以上の成人の試験では接種後の10年間は80%を超える予防有効性が確認されています。

帯状疱疹ワクチンの副反応

先ほどお伝えした生ワクチン、不活性化ワクチン2種類についてもう少し詳しく解説していきましょう。

ここでは2種類のワクチンの副反応についてお話いたします。

生ワクチンの副反応

生ワクチンは、弱毒化された水痘帯状疱疹の細菌、ウイルスを体内に取り入れ、免疫系に反応を起こさせることで帯状疱疹の発症を防ぐものです。

一般的に大きな問題はありませんが、いくつかの副反応が報告されています。

一般的な副反応

- 接種部位の反応

ワクチン接種後、注射を受けた場所が赤くなったり、腫れたりすることがあります。

基本的には軽度で数日以内に自然消失します。 - 発熱

ワクチン接種後に軽い発熱がみられることがありますが一時的なことが多いです。 - 発疹

稀でありますが、一部の人出は接種後に軽い水痘様の発疹が出ることがあります。

この場合もほとんどは軽症で済みます。

重篤な副反応

- アナフィラキシー

稀にアレルギー反応としてアナフィラキシーショックがおこることがあります。

症状として、呼吸困難、顔や喉の腫れ、めまいなどの症状が含まれますが頻度は極めて低いですが症状が出た場合はすぐに救急車を要請しましょう。 - 免疫抑制状態における感染症

生ワクチンは、生きたウイルスをしようしているため、免疫力が低下している方(免疫不全・妊婦など)には禁忌です。

これらの方が接種すると、帯状疱疹や重篤な感染症を引き起こすリスクが高くなるため、注意が必要です。

不活性化ワクチン

不活性化ワクチンは、細菌やウイルスの感染力をなくしたものから細菌やウイルスを構成する成分の一部から作られているため、安全性がより高いと言われています。

免疫力が低下している人でも安心して接種できますが、接種後に副反応がみられることもあります。

一般的な副反応

- 接種部位の反応

接種後、腕の痛みや腫れ、熱感が現れることがあります。

これが最も一般的な副反応です。

接種後の50%以上の方が経験しますが基本的には数日以内で収まります。 - 筋肉痛や疲労感

接種後に全体的な筋肉痛や倦怠感を感じることがあります。

これも数日以内に自然治癒される場合がほとんどです。 - 発熱

これは体がワクチンに対して免疫反応を起こしている正常な兆候です。

こちらも一時的な場合がほとんどです。

重篤な副反応

- アナフィラキシー

不活性化ワクチンでも非常に稀にアナフィラキシーショックを起こす可能性があります。

この事態に備え、接種後15分程度は医療機関で様子を見ることが推奨されています。

ワクチン接種後に症状が出た場合はすぐに救急車を要請しましょう。 - 頭痛やめまい

極めて稀ではありますが、接種後に頭痛やめまいなどの神経学的症状が出る方もいます。

ただし、これらの症状は重篤ではなく、一時的なことがほとんどなので気になった方は医療機関に相談して下さい。

関連記事:季節の変わり目に体調不良が起こる理由や症状、対策を解説

帯状疱疹ワクチンの費用

帯状疱疹ワクチンの費用についてはワクチンの種類や接種する医療機関によって異なります。

ここでは生ワクチンと不活性化ワクチンの平均的な費用をお伝えいたします。

生ワクチン

生ワクチンは費用面での負担が比較的少なく、1回5,000円~10,000円程度です。

生ワクチンは1回の接種で効果が期待できるため、費用と副反応を懸念される方におすすめです。

不活性化ワクチン

不活性化ワクチンはより有効性、安全性が高い分、費用も生ワクチンに比べて高額になります。

1回あたりの費用は20,000円~25,000円程度で2回の接種が必要となります。

そのため、あわせて40,000円~50,000円前後の費用がかかることが平均的です。

※接種間隔は2か月以上空けることが推奨されており、効果は長期間持続します。

自治体によっては帯状疱疹ワクチンの費用助成がある

先ほどお伝えした通り、帯状疱疹ワクチンは保険適用外になるため、全額自己負担となり、特に不活性化ワクチンは費用的に高額になります。

ただし、帯状疱疹ワクチンの重要性が広く認知されてきており、予防接種を促進するため、自治体によって接種費用の一部を助成する助成金制度が設けられています。

当院がある千葉県を例にご説明していきます。

※現在千葉市では助成金はありません。

千葉県での助成事例

①船橋市

| 助成対象 | 50歳以上 |

| 助成内容 | 生ワクチン 助成額は2,000円、1人につき1回の接種が助成されます。 不活化ワクチン 助成額は1回あたり5,000円で2回の接種が対象。 接種は2ヶ月間隔で行いますが、2回目は6ヶ月以内に接種する必要があります。 |

| 申請方法 | 船橋市内の医療機関での接種時には、予診票などを持参すると助成が適用されます。 詳細は船橋市のホームページをご確認ください。 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/iryou/007/p124404.html |

②習志野市

| 助成対象 | 50歳以上 |

| 助成内容 | 生ワクチン 助成額は2,000円、1回の接種が助成されます。 不活化ワクチン 助成額は1回あたり5,000円で2回までの接種が対象。 接種は2ヶ月間隔で行いますが、2回目接種後に申請が可能です。 |

| 申請方法 | 接種後に書類を提出いたします。 償還払い方式のため、費用は一度全額自己負担し、後日助成金が振り込まれます。 詳細は習志野市のホームページをご確認ください。 https://www.city.narashino.lg.jp/kenkofukushi/yobosesshu/20280.html |

③市川市

| 助成対象 | 50歳以上 |

| 助成内容 | 生ワクチン 助成額は3,000円、1回の接種につき助成されます。 不活性化ワクチン 助成額は1回あたり、7,000円が助成され、2回分まで助成が受けられます。 |

| 申請方法 | 接種後に申請が必要です。 申請には領収書や接種済みの証明書を準備し、市川市保健センターへ提出します。 詳細は市川市のホームページをご確認ください。 https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub10/0000430488.html |

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは、帯状疱疹の生ワクチン・不活性化ワクチン共に接種が可能です。

料金は以下の通りです。

| 生ワクチン 『ビケン®』 | 1回 8,000円 |

| 不活性化ワクチン 『シングリックス®』 | 1回目 22,000円 2回目 22,000円 |

※ワクチン接種には予約が必要です。お気軽にお問い合わせください。

帯状疱疹は後遺症も含めると長い期間で辛い症状が続きます。

ワクチンの助成は50歳以上の方が対象ですが、50歳未満の方でも接種できる場合があります。

ワクチンを接種していただくことで予防が可能となりますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

来院時には、ワクチンによる副作用や、効果の違いなど分かりやすくご説明いたします。

まとめ

帯状疱疹は、発症すると大きな痛みや後遺症を残す可能性がありますが、事前に対策を行えば予防することも可能です。

生ワクチンと不活性化ワクチンの両方が利用でき、各自治体の助成制度をしっかりと活用することで費用の負担を軽減することもできます。

ご自身やご家族を帯状疱疹から守るため、早めのワクチン接種を検討してみてくださいね。

脳梗塞の前兆チェック|予防するための3つのポイントを解説

脳梗塞は、日本人の死因の上位を占める重大な病気です。

しかし、早期発見と適切な治療で後遺症を最小限に抑えることができます。

今回は、脳梗塞の症状や前兆、そして緊急時の対応方法、さらに日常生活での予防法まで、命を守るために知っておきたい知識を、わかりやすくお伝えします。

「もしも」のときに慌てないよう、ご家族みなさんでぜひ確認してください。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳の血管が詰まって血液の流れが悪くなり、脳の細胞が酸素や栄養を受け取れなくなる病気です。

血管が詰まってから4時間半以内に治療を始めることが大切です。

この「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間内に治療を受けられるかどうかが、回復の大きな分かれ目となります。

脳梗塞は、次のように3つのタイプに大きく分かれます。

アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化によって血管が狭くなり、その部分で血栓(血の塊)ができて血管が詰まるタイプです。

心原性脳塞栓症

心臓でできた血栓が血流に乗って脳の血管を詰まらせるタイプです。

心房細動という不整脈が原因のことが多いです。

ラクナ梗塞

脳の奥の細い血管が詰まるタイプで、比較的小さな範囲に影響を与えますが、繰り返すことで重篤な症状が出ることもあります。

脳梗塞の主な症状

片側の手足の麻痺や脱力

体の片側(右半身または左半身)が突然動かなくなったり、力が入らなくなります。

足や手が動かしにくくなるだけでなく、顔の片側が垂れ下がることもあります。

言語障害

言葉が突然うまく話せなくなったり、相手の言っていることが理解できなくなる「失語症」が見られることがあります。

また、呂律が回らなくなることもあります。

視力の低下や視野の欠損

視力が急に低下したり、片側の視野が見えなくなることがあります。

これにより、物が二重に見えることや、物の一部が見えなくなることがあります。

めまいやふらつき

平衡感覚を失い、突然ふらついたり、めまいが生じます。

また、歩行が困難になることもあります。

意識障害や混乱

突然、ぼんやりしたり、意識がもうろうとすることがあります。

また、記憶が一時的に混乱することもあります。

激しい頭痛

脳梗塞では頭痛がそれほど顕著でない場合もありますが、脳出血と合併するケースでは、突然の激しい頭痛を伴うことがあります。

脳梗塞の前兆チェックシート

脳梗塞の前兆を早期に発見できるよう、以下の5つのカテゴリーに分けたチェックシートを作成しました。

ひとつでもチェックがある場合は、脳梗塞の前兆の可能性があります。

すぐに医師の診察を受けることを強くお勧めします。

脳梗塞は早期発見・早期治療が重要で、早ければ早いほど後遺症を防ぐことが可能です。

運動障害

言語障害

感覚障害

視覚障害

平衡感覚障害

関連記事:知ってほしい脳卒中の危険な前兆・症状や脳梗塞との違いは?

脳梗塞の前兆を感じた時は救急車要請?

脳梗塞が疑われる症状が出たら、すぐに119番通報をしましょう。

「様子を見よう」という判断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。

たとえ症状が一時的に良くなっても、これは「一過性脳虚血発作」と呼ばれる危険な状態で、本格的な脳梗塞の前触れである可能性が高いです。

救急車を呼ぶことで、適切な病院への素早い搬送と、専門的な初期対応を受けることができます。

救急車の要請は慎重に行うべきですが、脳梗塞の可能性がある場合、救急車を利用することは医療資源の適正な利用に該当します。

脳梗塞は迅速な治療で後遺症や死亡率を大幅に減らせるため、早期治療が後の医療負担(長期入院やリハビリ、後遺症のケア)を減少させます。

- 自力での病院搬送は危険

症状が進行する可能性があり、病院に到着するまでに時間がかかると、治療効果が減少します。 - 救急車が適切に使われるべき理由

救急隊は、発症時間の確認や初期の対応を行い、専門施設に直行することで治療開始までの時間を短縮できます。

脳梗塞を予防するための3つのポイント

脳梗塞を予防するためには、日常生活でできる対策が非常に重要です。

以下に、早期発見、食生活、適度な運動の3つに分けて説明します。

早期発見

早期発見は脳梗塞の予防において非常に重要です。

脳梗塞の前兆やリスク要因に気をつけることで、発症を防いだり、重篤な後遺症を避けることが可能です。

- 定期的な健康診断

高血圧、糖尿病、高コレステロールなどのリスク要因を早期に発見し、適切な治療を受けることが重要です。 - 脳ドック

専門的な検査も脳梗塞のリスクを把握するために有効です。 - 前兆症状を知る

突然の片側の麻痺、言語障害、視覚障害、めまいなどの症状が現れたらすぐに医療機関に連絡することが必要です。

食生活

食生活の改善は脳梗塞の予防に直結します。

血管の健康を保ち、血液をサラサラに保つ食事を心がけることが重要です。

- 塩分の摂取を控える

高血圧は脳梗塞の主な原因です。

塩分の多い食事は高血圧を引き起こすため、1日7g以下を目指しましょう。

特に、加工食品や外食は塩分が多いので注意が必要です。 - バランスの取れた食事

野菜、果物、全粒穀物、魚を中心とした食事を心がけ、コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控えます。

これにより、動脈硬化を防ぎ、血管の健康を保つことができます。 - 魚やオリーブオイルを使った脂肪の良質な摂取

EPAやDHAが豊富な魚(サバ、イワシ、サーモンなど)は、血液をサラサラにし、脳梗塞のリスクを減少させます。

適度な運動

適度な運動は、脳梗塞を予防するうえで非常に効果的です。

運動は血流を改善し、心血管系の健康を保つだけでなく、高血圧や肥満などのリスクを軽減します。

- 有酸素運動を習慣に

ウォーキングやジョギング、水泳、自転車などの有酸素運動は、血流を促進し、心臓や血管にかかる負担を軽減します。

週に150分以上の中等度の運動を目標にしましょう。 - 適度な筋力トレーニング

筋力を維持することで、基礎代謝が向上し、肥満を予防します。

肥満は脳梗塞のリスクを高めるため、体重管理は重要です。 - 日常生活に運動を取り入れる

エレベーターを使わずに階段を利用したり、日常的に歩く習慣をつけることで、運動の機会を増やすことができます。

関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介

千葉内科・在宅クリニックでできること

当院では脳梗塞の危険因子となる高血圧症・2型糖尿病・脂質異常症、即日で検査結果をお伝えできる最新の血液検査機器のドライケムを導入しています。

他にも、超音波機器・心電図機器等を導入しており、検査を受けたその日に検査結果をお伝えさせていただけます。(一部の特殊検査を除く)

検査結果で異常を認めた際には、追加で精密検査や診察を受けていただく為に、専門機関や医療機関へ情報提供を行い、紹介受診をしていただくことが可能です。

お困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。

まとめ

脳梗塞は恐ろしい病気ですが、予防と早期発見・早期治療が何より大切です。

本記事で紹介した前兆チェックシートを定期的に確認し、気になる症状があればためらわず救急車を呼びましょう。

また、日常生活での予防も重要です。

適切な食事と運動を心がけ、定期的な健康診断で自身の状態をチェックすることで、脳梗塞のリスクを下げることができます。

あなたと大切な人の命を守るため、この知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。

参考文献

- 日本脳卒中協会(https://www.jsa-web.jp/)

- 日本脳神経学会(https://www.jns.or.jp/)

- World Stroke Organization (https://www.world-stroke.org/)

市販で買えるステロイドの強さは?市販でおすすめのステロイドをランキング形式で紹介

皮膚のかゆみやかぶれでお困りの方にとって、ステロイド配合の塗り薬は効果的な治療選択肢の一つです。

しかし「ステロイドは副作用が怖い」「正しい使い方がわからない」という不安の声も多く聞かれます。

この記事では、市販のステロイド薬について、基礎知識から選び方、使い方まで、誰にでもわかりやすく解説していきます。

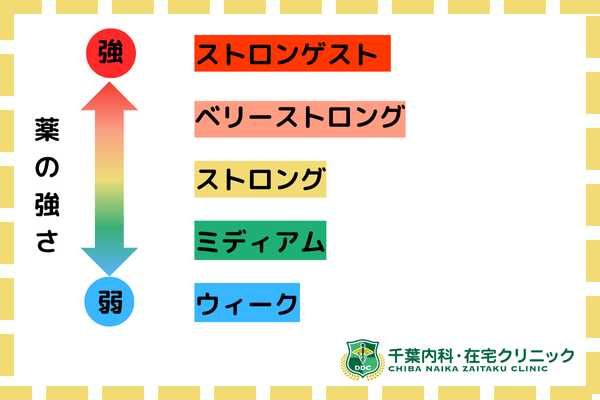

市販で買えるステロイドの強さは?

ステロイド外用薬は、効果の強さによって5段階に分類されます。

医療用ステロイド外用薬の強さの分類(強い順)

- ストロンゲスト(最強)

- ベリーストロング(かなり強い)

- ストロング(強い)

- ミディアム(中程度)

- ウィーク(弱い)

市販薬として購入できるのは下位3段階のみです。

重症度の高い皮膚疾患は医師による診断と治療が必要なためです。

それでは、市販薬の3種類について詳しく説明していきます。

ウィーク

最も刺激が少なく、デリケートな部分に使用できる強さのステロイド薬です。

顔や首など皮膚の薄い部位、お子様の軽い湿疹にも使用できるのが特徴です。

軽い湿疹、かゆみ、虫刺され、軽いかぶれなどの症状に適しています。

ミディアム

体の広い範囲に使える標準的な強さのステロイド薬です。

手足や体幹部の湿疹、かぶれなどの一般的な皮膚トラブルに適しています。

効果はウィークより強めですが、顔面や皮膚の薄い部分への使用は避けましょう。

ストロング

市販薬で最も強い効果を持つステロイド薬です。

頑固な湿疹や強い炎症に効果を発揮します。

ただし、副作用のリスクも高くなるため、使用は短期間にとどめ、症状が改善しない場合は必ず医師に相談してください。

市販で買えるステロイドの選び方

ステロイド薬を選ぶ際は、主に3つのポイントを押さえることが大切です。

それぞれ見ていきましょう。

使用する部位で選ぶ

塗る部位によって、適切なステロイドの強さが異なります。

顔や首など皮膚の薄い部分には、最も刺激の少ないウィークタイプを選びましょう。

手足や体幹部には、ミディアムタイプが適しています。

関節の内側など、症状が強い部分にはストロングタイプを短期間使用することができます。

ステロイドの種類で選ぶ

市販薬に含まれる主なステロイド成分は、以下などです。

- プレドニゾロン

- ヒドロコルチゾン

- デキサメタゾン

それぞれ特徴が異なるため、過去に使用して効果があった成分を参考にするのがおすすめです。

剤形で選ぶ

症状や部位に合わせて、軟膏、クリーム、ローション、スプレーなどから選べます。

- 軟膏タイプ:乾燥した患部におすすめ(しっとり効果が高い)

- クリームやローション:じゅくじゅくした患部におすすめ(べたつきが少ない)

- スプレータイプ:広い範囲に症状がある方におすすめ(塗りやすい)

市販で買えるおすすめステロイドランキング

症状の程度や使用部位に応じて、最適な製品を選びましょう。

ここでは強さ別におすすめの市販ステロイド薬を紹介します。

ストロング(強い)

リンデロンVsシリーズ(ベタメタゾン吉草酸エステル)

| 特徴 | OTJ医薬品の中で最も強い分類のステロイドを使用しており、優れた抗炎症作用を発揮します。 軟膏以外にもクリームやローションがあり、塗る場所や患部の状態によって剤形を選べます。 |

| 適応症状 | 湿疹、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫刺され |

| 使用目安 | 1日1〜数回 |

| 使用部位 | 手足、体幹部(顔面は避ける) |

フルコートf(フルオシノロンアセトニド)

| 特徴 | ステロイド剤だけでなく、フラジオマイシン硫酸塩という抗生物質も配合されています。 そのため、膿が出ている部分や搔き壊した患部にも使用できます。 |

| 適応症状 | 化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎) |

| 使用目安 | 症状が重い場合は1日3回、通常は1日2回程度 |

| 使用部位 | 手足、体幹部(顔面は避ける) |

ミディアム(中程度)

リビメックスコーワ軟膏(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)

| 特徴 | 含まれているステロイドは、OTC医薬品に初めて導入された製剤です。 皮膚の炎症に有効で、体内で低活性物質に変わるステロイドです。 |

| 適応症状 | 湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん |

| 使用目安 | 1日数回、適量を患部に塗擦 |

| 使用部位 | 皮膚(顔面は広範囲に使用しない) |

ロコイダン軟膏(ヒドロコルチゾン酪酸エステル)

| 特徴 | 医療用で処方されるロコイド軟膏と同じステロイド成分を使用しています。 油脂性で、乾燥しているところやジュクジュクしている患部にも塗れます。 |

| 適応症状 | 湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも |

| 使用目安 | 1日数回、患部に適量を塗布 |

| 使用部位 | 皮膚(顔面は広範囲に使用しない) |

ウィーク(弱い)

コートf MD軟膏(プレドニゾロン)

| 特徴 | 赤ちゃんのおつむかぶれや湿疹などに使用できます。 防腐剤未使用、アルコールフリーで刺激が少ないです。 |

| 適応症状 | 湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん、しもやけ |

| 使用目安 | 1日1~4回、適量を患部に塗布 |

| 使用部位 | 顔面、首、デリケートゾーン可 |

テラ・コートリル軟膏a(オキシテトラサイクリン塩酸塩)

| 特徴 | 抗生物質が配合されたステロイド製剤です。 化膿した部分にも効果を発揮します。 |

| 適応症状 | 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん、化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎) |

| 使用目安 | 1日1~数回、適量を患部に塗布するかガーゼなどにのばして貼付 |

| 使用部位 | 顔面、首、デリケートゾーン可 |

※いずれの製品も、症状が改善しない場合は使用を中止し、医師に相談してください。

ステロイドの副作用

ステロイド外用薬は適切に使用すれば安全性の高い薬剤ですが、使用方法や期間によって以下のような副作用が起こる可能性があります。

主な副作用

- 皮膚の萎縮(薄くなる、弾力が失われる)

- 毛細血管の拡張(赤い線が浮き出る)

- にきびや吹き出物の悪化

- 多毛(産毛が濃くなる)

- 皮膚感染症のリスク増加

- ステロイド皮膚(赤み、むけ、ヒリヒリ感)

市販ステロイドの使用期間の目安

| ストロング | 3-5日程度 |

| ミディアム | 5-7日程度 |

| ウィーク | 1-2週間程度 |

特に慎重な使用が必要なケース

- 顔面やデリケートゾーンへの強いステロイドの使用

- 必要以上の長期使用

- 急な使用中止(リバウンドを起こす可能性)

- 同じ部位への繰り返し使用

- 傷のある部分への使用

副作用を防ぐために、以下の点に注意しましょう。

- 医薬品の説明書をよく読み、用法・用量を守る

- 症状が改善したら徐々に使用回数を減らす

- 症状が改善しない場合は使用を継続せず、医師に相談する

- 感染症が疑われる場合は使用を控える

- 長期使用が必要な場合は、早めに医療機関を受診する

これらの注意点を守ることで、副作用のリスクを最小限に抑えながら、ステロイド外用薬の効果を安全に得ることができます。

ステロイドの正しい使い方

ステロイド外用薬の効果を最大限に引き出し、副作用を防ぐためには、正しい使用方法を守ることが重要です。

使用手順

- 患部を清潔にし、水分をよく拭き取る

- 薬剤を5円玉程度の量を指先に取る

- 患部全体に優しく薄く伸ばす(こすらない)

- 1日2回を目安に塗布(朝・晩)

- 改善が見られたら徐々に回数を減らす

ステロイドを使用するときの注意点

効果的かつ安全な治療のために、以下の点に特に注意を払いましょう。

清潔な手で塗る

塗布前には必ず手を石鹸でよく洗い、清潔なタオルでしっかりと水分を拭き取りましょう。

爪は短く切っておくことで、塗布時に皮膚を傷つけるリスクを防ぎます。

手荒れがひどい場合は、清潔な綿棒を使用するのも効果的な方法です。

チューブの口に触れない

薬剤を清潔に保つため、チューブの先端は直接患部に触れないようにしましょう。

使用後は必ずキャップをしっかり閉め、開封後は3ヶ月を目安に使い切ることが推奨されます。

他人との共有は感染リスクを高めるため避けてください。

やさしく塗布

薬剤は患部とその周囲1-2cm程度の範囲に、優しく薄く伸ばします。

強くこすることは皮膚を傷つける可能性があるため避けましょう。

塗布後は最低10分程度、衣類などが触れないよう注意が必要です。

他のものと併用する場合の手順

複数の薬剤を使用する場合は、水分量の少ない順に塗布していきます。

基本的には、ローション、クリーム、軟膏、保湿剤の順序で使用します。

それぞれの薬剤は完全に浸透してから次を塗ることが重要で、5-10分程度の間隔を空けましょう。

使用にあたって特に注意が必要な状況として

- 妊娠中・授乳中の使用

- 顔やデリケートゾーンへの使用

- 傷口や化膿部位への使用

- 長期連用が必要な場合

これらの場合は、必ず医師に相談してから使用を開始してください。

また、使用中に症状が悪化した場合は直ちに使用を中止し、医療機関を受診することが推奨されます。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでは皮膚の症状に関しても外来診療行っており、経験豊富な医師が適切な治療薬を処方することが可能です。

肌のお悩みに対しても適切な治療をご提案いたします。

お悩みの際はぜひ当院へ一度お気軽にご相談ください。

まとめ

市販ステロイド薬を安全に使用するために、以下の点を守ることが重要です。

- 症状や部位に合わせて適切な強さ(ストロング、ミディアム、ウィーク)を選択する

- 使用期間を守る(ストロング:3-5日、ミディアム:5-7日、ウィーク:1-2週間程度)

- 顔やデリケートな部分には弱いタイプを使用し、患部は清潔に保つ

- 副作用(皮膚の萎縮、毛細血管の拡張など)に注意を払い、長期使用を避ける

- 症状が改善しない場合や使用に不安がある場合は、すぐに医療機関を受診する

症状が重症化する前の早めの対応が、治療効果を高め、副作用のリスクを減らすことにつながります。

参考文献

花粉症と風邪の違い|花粉症でも受診は必要?その理由は?

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

これからの季節、花粉も多く飛び始め特にスギ科の花粉が多く飛び始めます。

コロナの流行以降、鼻水や咳など風邪のような症状があると

風邪なのか、花粉症なのか、はたまたコロナなのか?

判断がつかずに困った経験もあるかと思います。

そんな時のために本記事では、花粉症と風邪の違いについて説明していきます。

是非ご一読ください!

花粉症と風邪の違い

花粉症の症状と特徴

花粉症は大きく分けて4つの特徴的な症状があります。

- くしゃみ

連続するくしゃみがでます。

風邪の場合は1週間程度で改善しますが、花粉症の場合はシーズン中ずっと続くことが特徴です。 - 鼻水

水のようにさらさらとした鼻水が特徴的です。 - 鼻づまり

入眠時や睡眠時に特に鼻づまりの症状が強くなります。 - 目のかゆみ

アレルギー反応で目のかゆみがでたり、涙が多くなります。

その他にも、乾いた咳が続いたり重症化すると気管支粘膜が腫れてしまい、のどの痛みや息苦しさを感じる場合もあります。

また、肌荒れや湿疹・皮膚のかゆみなどの症状も花粉症の症状として出現します。

風邪の症状と特徴

かぜは、ウイルスや細菌などの病原体によって引き起こされる急性の上気道(鼻やのど)の炎症の総称です。

鼻やのどの粘膜から感染するため、以下などの症状が多くみられます。

- くしゃみ

- 鼻水

- 咳

- 痰

ウイルスや細菌の種類により潜伏期間はまちまちですが、多くの場合は2~4日程度の潜伏期間です。

かぜの症状はほとんどの場合、1週間程度で軽快します。

症状の出方としては、基本的には局所的な炎症症状でのどの痛みや鼻水などの上気道症状が中心となります。

花粉症のセルフチェック

花粉症の可能性をチェックするために、以下の症状や特徴が当てはまるかどうか確認してみましょう。

| 1 | 連続するくしゃみがある | |

| 2 | 透明でさらさらした鼻水が出る | |

| 3 | よく鼻づまりを起こす | |

| 4 | 花粉が飛来している時期に症状がおこる | |

| 5 | 鼻のかゆみがある | |

| 6 | 目のかゆみがある | |

| 7 | 涙が出てくることがある | |

| 8 | 発熱はなく、あっても微熱程度 | |

| 9 | 朝に症状を強く感じる(モーニングアタック) | |

| 10 | 皮膚にかゆみを感じる | |

| 11 | 肌荒れをおこしている | |

| 12 | 特定の食べ物と食べると症状がでる |

花粉症だった場合に病院受診は必要?その理由は?

医師は問診や検査結果を通じて、症状の度合いや治療時期をはじめ、患者さんのライフスタイルを考慮して総合的に判断したうえで数ある薬の中から最適な薬剤を選択します。

薬の中には副作用が少なからずありますが、その副作用による影響も考え処方するので一人ひとりにあった治療を行うことができます。

原因の花粉の種類を検査

アレルギー検査により、どの花粉に反応しているのかを特定できます。

これにより、その花粉が飛散する時期に合わせた予防的な治療が可能です。

また、他のアレルギーの有無も同時に確認できるため、総合的な対策を立てることができます。

早めの治療開始が重要

花粉の飛散開始前から治療を始めることで、症状の出現を抑えることができます。

病院での診察を受けることで、お住まいの地域の花粉飛散時期に合わせた最適な治療開始時期を設定できます。

症状・体質に合わせた薬を処方

市販薬は誰にでも合う一般的な薬である一方、病院では個人の症状の程度や体質に合わせて最適な薬を処方できます。

眠気の少ない薬や、長時間効果が持続する薬など、生活スタイルに合わせた選択が可能です。

花粉症の検査方法

皮内アレルギーテスト

皮膚に花粉などのアレルゲン液を注入し、反応を見る検査です。

注入から20分程度で結果が分かり、複数のアレルゲンを同時に調べることが可能です。

皮膚に出る膨疹(ほうしん)という赤い腫れの大きさで、アレルギーの程度を判断します。

検査時間が短く、信頼性の高い検査方法として広く実施されています。

スクラッチテスト

皮膚に軽く傷をつけ、そこにアレルゲン液を垂らして反応を見ます。

痛みが少なく、小さな子どもでも受けられる検査方法です。

皮内テストと比べて反応は弱めですが、アレルギー反応が強い方や皮膚が敏感な方にも安全に実施できます。

IgE抗体検査

血液検査でアレルギーの原因を調べます。

体内で作られるIgE抗体という物質を測定することで、どのアレルゲンに反応しているかを詳しく知ることができます。

一度の採血で数十種類ものアレルゲンを同時に調べられるため、効率的です。

また、皮膚テストが受けられない方や、薬の影響で他の検査が難しい方にも実施可能です。

鼻汁中好酸球検査

鼻水の中に含まれる好酸球という細胞を調べる検査です。

好酸球はアレルギー反応で増加する細胞で、この検査によってアレルギー性鼻炎かどうかを判断できます。

検査方法は綿棒で鼻の粘膜をこすり取るだけなので、痛みはほとんどありません。

結果はその場で分かるため、即日の治療方針決定に役立ちます。

抗原誘発反応検査

鼻の粘膜に直接アレルゲンを付けて反応を見ます。

より正確な診断が可能ですが、強い症状が出る可能性があるため、医師が必要と判断した場合にのみ実施されます。

くしゃみや鼻水などの症状が実際に起こるかどうかを確認でき、最も確実な診断方法の一つとされています。

ただし、検査後しばらくは症状が続く可能性があるため、重要な予定がある前日などは避けた方が良いでしょう。

花粉症の治療方法

アレルゲン免疫療法

原因となる花粉のエキスを少しずつ体に入れ、徐々にアレルギー反応を和らげていく根本的な治療法です。

舌下錠や注射による投与方法があり、3〜5年の継続的な治療で効果を発揮します。

一時的な症状改善だけでなく、アレルギー体質そのものを改善できる可能性がある唯一の治療法です。

ただし、効果の現れ方には個人差があり、治療開始から半年〜1年程度は従来の薬物療法と併用することが一般的です。

注射による治療

注射による治療には、複数の種類があり、症状や体質に応じて選択します。

- ステロイド注射

即効性が高く、重症の方に効果的です。

強い症状を素早く抑える効果がありますが、長期使用は避けるべきです。 - ノイロトロピン注射

体の免疫機能を整える作用があり、副作用が少ないのが特徴です。

定期的な投与で症状の予防効果も期待できます。 - ヒスタグロビン注射

アレルギー症状を引き起こすヒスタミンへの抵抗力を高める治療です。

効果の持続時間が長く、シーズン前からの予防投与にも使用されます。 - ゾレア皮下注用

重症の方向けの治療法で、IgE抗体の働きを抑制します。

月1回の投与で効果が持続し、他の治療で改善が見られない場合の選択肢となります。

これらの注射治療は、即効性という利点がある一方で、それぞれ特徴や注意点が異なります。

医師との相談のもと、症状の程度や生活スタイルに合わせて最適な治療法を選択することが重要です。

千葉内科・在宅クリニックでできること

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックではアレルギー外来を行っており、採血検査で抗原検査等を行い原因を追求し、適切な治療薬を処方することが可能です。

また美容皮膚科もしており、肌のお悩みに対しても適切な治療をご提案いたします。

お悩みの際はぜひ当院へ一度お気軽にご相談ください。

まとめ

花粉症は適切な診断と治療により、大幅に症状を軽減することができます。

特に、専門医による正確な診断と、個々の症状・体質に合わせた治療法の選択が重要です。

つらい症状に悩まされる前に、ぜひ早めの受診を検討してください。

適切な治療を始めることで、花粉の季節も快適に過ごすことができるようになります。

参考文献

肘内障の整復方法は?整復後に痛がるケースや繰り返す原因を解説

子どもが急に腕を上げられなくなったり、肘を抱えて泣き出した経験はありませんか?

それは、小さな子どもに多い「肘内障」かもしれません。

今回は、肘内障の原因や症状、整復方法などについて詳しく解説します。

小さな子どものいる方には役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

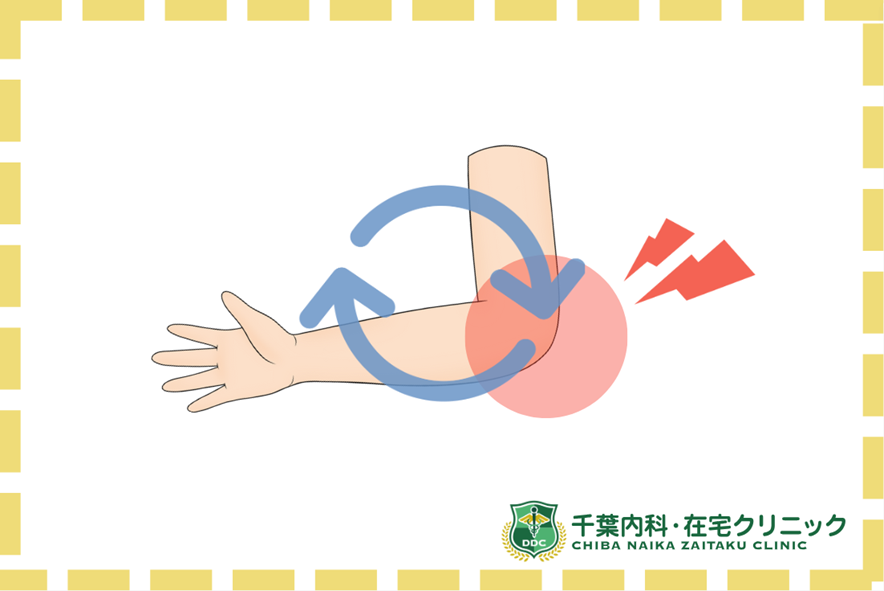

肘内障とは?

肘内障とは、2~6歳の子どもに多く見られる肘関節の亜脱臼のことです。

正式には「橈骨頭亜脱臼(とうこつとうあだっきゅう)」と呼ばれます。

子どもの手を強く引っ張ったり、腕を回して遊ぶことで、前腕の骨(橈骨頭)が肘の靭帯(輪状靭帯)から部分的にずれることで発生します。

深刻なケガではありませんが、痛みが強いため、子どもは腕を上げようとすると激しく泣くことが多いです。

肘内障の原因

腕を引っ張った

最も多い原因は、子どもの腕を急に引っ張ったときです。

たとえば、転びそうな子どもを助けようとして腕を引っ張ったり、遊びで『ぶらんこ』をして腕を持ち上げたりすると、肘に負担がかかり脱臼することがあります。

腕を引っ張ると、前腕の骨(橈骨)が引っ張られ、肘の関節に隙間ができます。

その後、前腕の骨が戻るときに、靭帯(骨を支える組織)や筋肉が骨の間にはさまってしまいます。

転んで手をついた

子どもが転んだときに手をつくと、肘に強い力が加わり、関節がずれて肘内障が起こることがあります。

転倒時にとっさに手を前に出してしまうのは自然な動きなので、これもよくある原因の一つです。

寝返りをうった

寝返りする時に肘を伸ばしたまま腕が体の下にはいりこんでしまうことがあり、これが腕をひっぱるのと同じ状況を引き起こします。

寝返りが原因で肘内障になるのは1歳未満、特に生後6ヶ月前後の乳児に多いです。

肘内障の症状

肘内障の症状の特徴は以下の通りです。

- 腕を動かすことができない

- 肘を痛がって曲げない

- 腕をだらんと垂れたまま

- 患肢に触れようとすると嫌がる

肘内障では、関節の腫れや熱、赤みといった外から見える症状はありません。

最初は激しい痛みで泣き出すこともありますが、時間が経つと少しずつ痛みが和らぐことが多いです。

肘を少し曲げ、お腹の近くで動かさずにいることがあります。

肘内障の整復方法

主に回旋法(外旋法)と牽引法の2つがあります。

どちらの方法も数秒で完了する簡単な操作ですが、正しい技術が必要です。

回旋法(外旋法)

回旋法は、最も一般的に使われる整復方法です。

- 肘を直角に曲げる

まず、子どもの肘を90度に曲げます。

痛みがあるため、子どもは嫌がることがあるかもしれませんが、軽く動かします。 - 手首を回す

手首を持ち、ゆっくりと手のひらを上向き(外旋)に回転させます。

この動きによって、脱臼していた橈骨頭が靭帯の中に戻ります。

整復が成功すると、「カチッ」という整復音が鳴ることが多く、子どもはすぐに痛みが軽減します。

この時点で子どもが腕を自由に動かせるか確認します。

牽引法

回旋法がうまくいかない場合や、別の方法が必要な場合には牽引法が行われることがあります。

この方法は少し異なるアプローチですが、同じように短時間で整復が可能です。

- 肘を少し伸ばす

子どもの腕を優しく引っ張りながら、肘を少し伸ばします。 - 前腕の回転

肘を引っ張りながら、前腕を回転させます。

これにより、ずれていた橈骨頭を靭帯の中に戻します。

肘を少し引きつつ動かすことで、骨が滑り込むように元の位置に戻ります。

回旋法同様、整復が成功すると「カチッ」という整復音が鳴ることが多く、子どもはすぐに痛みが軽減します。

この時点で子どもが腕を自由に動かせるか確認します。

整復は簡単に見える作業ですが、正しい技術が必要です。

無理に自分で行おうとすると、逆に関節を痛める可能性があります。

必ず医師や専門の整形外科医に任せましょう。

肘内障の整復後にも痛がるときはどうしたらいい?

整復後にも痛みが続く場合、次のような原因が考えられます。

- 骨が元の位置に戻っておらず、整復(関節を元の位置に戻す処置)が不完全である

- 骨折や打撲など、別のケガをしている可能性がある

- 腕の動きが普段と違ったり、動かせなかったりする

こういった場合は、もう一度医療機関を受診することをおすすめします。

関連記事:肘内障を1日放置したらどうなる?親が治すことはできる?

肘内障を繰り返すことはある?

肘内障は再発することがあります。

特に再発リスクが高いのは1~3歳の子供で、全体の80%がこの年齢帯で発症すると言われています。

ただ、成長するにつれて関節が強くなり、肘内障のリスクは減少し、6歳を過ぎると再発することはほとんどなくなります。

千葉内科・在宅クリニックでできること

千葉内科・在宅クリニックでは、肘内障の診断と整復ができます。

また、必要に応じて他のケガや合併症の有無を確認するための検査も行い、整復後のフォローアップも行います。

子どものケガや健康に関する相談も受け付けているので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。

まとめ

肘内障は、幼い子どもに多いケガで、腕を引っ張ったり、転倒したりすることで肘の関節がずれてしまいます。

整復という治療で簡単に治りますが、一度肘内障になると、その後しばらくは再発しやすくなるため注意して過ごしましょう。

もし整復後に痛みが続く場合は、すぐに病院を再受診してください。

参考文献

▶honegori|肘内障(子供の肘の亜脱臼)

▶子供が突然腕を使わなくなったら肘内障かも?3つの原因と受診のタイミング

▶あれ?こどもが突然肘を動かさない。肘内障の原因と整復方法

▶おんやま接骨院|肘内障 <子供のケガ・肘の脱臼>

喘息治療に使う吸入薬とは?長期管理・発作治療に分けておすすめ吸入薬紹介

喘息は、呼吸器の慢性疾患であり、正しい治療を行うことで症状をコントロールできます。

その治療において重要なのが吸入薬の使用です。

本記事では、喘息治療に使われる吸入薬の種類や特徴、選び方について詳しく解説し、さらに発作時や長期管理におすすめの吸入薬についてもご紹介します。

喘息治療に使う吸入薬とは?

喘息治療における吸入薬は、喘息の症状をコントロールし、生活の質を向上させるための重要な治療手段です。

吸入薬は、薬剤を直接気道に届けることで、迅速かつ効率的に治療効果を発揮するのが特徴です。

吸入薬は、喘息の治療目的に応じて以下の2つの用途で使用されます。

長期管理

| 目的 | 気道の慢性炎症を抑え、喘息の悪化や発作を予防します |

| 対象 | 定期的な管理が必要な患者 |

| 使用頻度 | 通常は1日1~2回の定期使用が推奨されます |

発作治療

| 目的 | 喘息発作時の急性症状を速やかに改善します |

| 対象 | 急に息苦しくなるなどの症状が出現した患者 |

| 使用頻度 | 必要時のみ使用します |

関連記事:咳喘息は喘息ではない?違いや症状のチェック項目をご紹介

喘息治療に使用される吸入薬の種類

吸入ステロイド(ICS:Inhaled Corticosteroids)

| 効果 | 気道の慢性炎症を抑え、発作を予防 |

| 使い方 | 1日1~2回、定期的に使用 吸入後はうがいを行い、口腔カンジダ症を予防します |

| 特徴 | 長期管理の基本薬で効果は数日から数週間で現れます |

| 代表薬 | フルタイド、パルミコート |

長時間作用性β-2刺激薬(LABA:Long-Acting Beta-2 Agonists)

| 効果 | 気道を長時間広げ、夜間や早朝の症状を改善 |

| 使い方 | 1日1~2回※ICSとの併用が必須 |

| 特徴 | 長期管理に効果的 単剤での使用は推奨されない |

| 代表薬 | セレベント、オーキシス |

長時間作用性抗コリン薬(LAMA:Long-Acting Muscarinic Antagonists)

| 効果 | 副交感神経を抑制し、気道を広げる |

| 使い方 | 1日1回吸入 ICSやLABAと併用することが多い |

| 特徴 | 重症例や夜間の症状に有効 |

| 代表薬 | スピリーバ |

短時間作用性β-2刺激薬(SABA:Short-Acting Beta-2 Agonists)

| 効果 | 発作時に気道を速やかに広げる |

| 使い方 | 息苦しいときに必要な回数だけ吸入 |

| 特徴 | 即効性があり数分以内に効果が現れる |

| 代表薬 | メプチンエアー、ベロテック |

短時間作用性副交感神経遮断薬(SAMA:Short-Acting Muscarinic Antagonists)

| 効果 | 副交感神経を一時的に抑え、気道を広げる |

| 使い方 | SABAと併用して使用することが多い |

| 特徴 | 肺気腫(COPD)にも使用されるが、喘息発作時にも有効 |

| 代表薬 | アトロベント |

喘息治療に使われる吸入薬以外の薬

飲み薬

喘息治療における飲み薬は、吸入薬の補助的な役割を果たし、炎症を抑えたり気道を広げたりすることで、症状の安定化を図ります。

特に吸入薬だけでは十分な効果が得られない場合や、アレルギー性疾患を併発している患者にとって重要な治療法です。

以下では、主な飲み薬の種類とその特徴について詳しく説明します。

主な種類と効果

ロイコトリエン受容体拮抗薬

気道で炎症を引き起こすロイコトリエンという物質の働きを抑える薬です。

この薬は、気道のむくみを軽減するだけでなく、アレルギー性鼻炎にも効果があるため、喘息と鼻炎を併発している患者に適しています。

副作用は少ないですが、一部の患者で頭痛や不眠が報告されています。

代表薬:シングレア、キプレス

テオフィリン

気道の平滑筋を弛緩させて気管支を広げる作用があります。

慢性的な喘息症状の緩和に使用され、特に夜間や早朝の症状を改善する目的で用いられます。

ただし、吐き気や動悸などの副作用が発生することがあり、過量摂取には注意が必要です。

代表薬:テオドール、アミノフィリン

抗アレルギー薬

アレルギー反応を抑えることで喘息の引き金となるアレルギー性炎症を軽減します。

アレルギー性鼻炎や蕁麻疹の治療にも広く使用されるため、アレルギー性喘息の患者に特に有効です。

副作用として眠気や口の乾きが報告されています。

代表薬:アレグラ、ザイザル

貼り薬

喘息治療における貼り薬は、吸入薬や飲み薬と並ぶ補助的な治療法として使用されることがあります。

貼り薬は皮膚から薬剤を吸収することで効果を発揮し、気道を広げたり呼吸を楽にする作用を持っています。

特に、小児や高齢者など、吸入薬や飲み薬の使用が難しい患者に適しており、長時間作用する点が特徴です。

主な種類と効果

貼り薬は、皮膚に貼付することで薬剤が体内に吸収され、血液を通じて気道に作用します。

この仕組みにより、気道の筋肉を弛緩させることで気管支を広げ、呼吸を楽にする効果があります。

持続的に作用するため、夜間や長時間の症状コントロールにも適しています。

代表薬:ホクナリンテープ(ツロブテロールテープ)

注射薬

注射薬は、主に中等症から重症の患者に使用される治療法です。

吸入薬や飲み薬だけでは症状がコントロールできない場合や、急性増悪時に迅速な効果を得るために使用されます。

注射薬には、急性期の発作緩和を目的とする「ステロイド注射」と、特定の喘息タイプを対象とした「生物学的製剤」の2つの主要な種類があります。

これらの薬剤は、喘息治療の選択肢を広げ、特に難治性喘息の患者に新たな希望をもたらしています。

主な種類と効果

ステロイド注射

ステロイド注射は、強力な抗炎症作用を持つ薬剤で、急性増悪時に使用されます。

吸入ステロイドや飲み薬では対応が難しい激しい炎症を抑えるために、迅速に効果を発揮します。

短期間の使用が一般的で、医療施設で投与されることが多いです。

代表薬:ヒドロコルチゾン(ソル・コーテフ)、メチルプレドニゾロン(ソル・メドロール)

生物学的製剤

生物学的製剤は、喘息の根本的な原因となる分子や細胞を標的とした新しい治療法です。

特に、アレルギー性喘息や好酸球性喘息といった特定の喘息タイプに効果的で、これまでの治療で十分な効果が得られなかった患者に有効とされています。

関連記事:喘息の主な症状とは?症状が出やすい時や悪化させる要因を解説

喘息治療に使われる吸入薬の選び方

喘息治療で吸入薬を選ぶ際には、患者の症状や生活状況、デバイスの使いやすさを考慮し、最適なものを選択することが重要です。

以下に、吸入薬を選ぶ際に考慮すべきポイントを詳しく解説します。

喘息の重症度の評価

吸入薬の選択は、患者の喘息の重症度に応じて行います。

喘息の重症度は、症状の頻度や発作の程度、ピークフロー値(呼気流量)などを基に以下のように分類されます。

| 軽症間欠性 | 症状の頻度 | 週2回以下、夜間症状はほぼない |

| 治療薬 | 発作時のみ短時間作用性β-2刺激薬(SABA)を使用 | |

| 軽症持続性 | 症状の頻度 | 週3回以上、夜間症状は月に2回以下 |

| 治療薬 | 吸入ステロイド(ICS)を定期的に使用 | |

| 中等症持続性 | 症状の頻度 | 毎日、夜間症状が週1回以上 |

| 治療薬 | ICS+長時間作用性β-2刺激薬(LABA)を併用 | |

| 重症持続性 | 症状の頻度 | 症状が常にあり、夜間症状が頻繁に発生 |

| 治療薬 | 高用量ICS+LABA+長時間作用性抗コリン薬(LAMA)など、複数薬剤の併用が必要 |

吸入デバイスの選び方

吸入薬は薬剤だけでなく、使用するデバイスも治療効果に影響します。

患者の吸気能力や操作性を考慮して適切なデバイスを選ぶことが重要です。

主なデバイスと特徴

| 定量噴霧式吸入器(pMDI) | 特徴 | ボタンを押すと薬剤が霧状に出る、吸気速度が弱い患者でも使用可能 |

| 適応 | 小児、高齢者、吸う力が弱い患者 | |

| 注意点 | 吸入とボタンのタイミングを合わせる必要があり | |

ドライパウダー吸入器(DPI) | 特徴 | 薬剤が粉末状で、吸う力で気道に届ける |

| 適応 | 吸気速度が十分な成人患者 | |

| 注意点 | 吸う力が弱い場合、薬剤が十分に届かないことがある | |

| ネブライザー | 特徴 | 薬剤を霧状にして吸入する装置、長時間吸入でき、重症患者にも適する |

| 適応 | 乳幼児や高齢者、重症患者 | |

| 注意点 | 持ち運びが難しく、家庭や医療施設での使用が中心 |

デバイスの操作性と携帯性

喘息治療における吸入デバイスの操作性と携帯性は、治療効果を最大限に引き出すための重要な要素です。

操作性の面では、患者の年齢や吸気能力、生活環境に応じたデバイス選びが求められます。

例えば、吸気能力が低い小児や高齢者には、ボタン操作が簡単で吸入タイミングを合わせやすい定量噴霧式吸入器(pMDI)やソフトミスト吸入器(SMI)が適しており、吸気能力が十分な成人にはドライパウダー吸入器(DPI)のような簡便なデバイスが適します。

また、重症患者や吸入操作が苦手な人には、霧状の薬を長時間吸入できるネブライザーが有効です。

一方で、携帯性の観点からは、特に発作治療薬では軽量でコンパクトなpMDIやDPIが推奨され、緊急時の迅速な対応が可能になります。

患者の日常生活の負担を軽減するためにも、小型で堅牢なデバイスを選ぶことが重要です。

局所的副作用のリスクと対策

喘息治療で使用する吸入薬は、正しく使えば効果的に症状をコントロールできますが使い方によっては副作用が起きることがあります。

たとえば、吸入ステロイド(ICS)が口の中に残ると、口腔カンジダ症(口の中に白い斑点ができる病気)が発生することがあります。

また、薬が声帯に付着すると声がかすれることがあり、ドライパウダー吸入器(DPI)では喉の乾燥や刺激感を感じる場合があります。

こうした副作用を防ぐために、吸入後は必ず水でうがいをして口や喉に残った薬を洗い流すことが重要です。

スペーサーを使うと薬が口に残る量を減らせるので便利ですし、吸入方法をしっかり覚えることで薬が気道に届きやすくなります。

喘息治療のおすすめ長期管理吸入薬

フルタイド(Flutide)

| 種類 | 吸入ステロイド(ICS) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI)またはドライパウダー吸入器(DPI) |

| 特徴 | 有効成分のフルチカゾンが、気道の炎症を直接抑え、喘息症状の予防が可能です。 長期使用で喘息のコントロールが向上し、発作の頻度と重症度を減少させます。 ドライパウダー吸入器(DPI)は吸気速度が十分な患者に適し、吸入操作が簡単です。 |

パルミコート(Pulmicort)

| 種類 | 吸入ステロイド(ICS) |

| 吸入形状 | ネブライザー用溶液またはDPI |

| 特徴 | 有効成分のブデソニドが、気道の慢性炎症を抑える効果を発揮します。 小児や高齢者に適しており、ネブライザーを使用して吸入することも可能です。 吸入後の刺激感が少ないのが特徴です。 |

シムビコート(Symbicort)

| 種類 | ICS+LABA(吸入ステロイド+長時間作用性β-2刺激薬の配合薬) |

| 吸入形状 | DPI |

| 特徴 | コンパクトなデバイスで携帯性に優れ、外出先でも使いやすい。 |

アドエア(Advair)

| 種類 | ICS+LABA(吸入ステロイド+長時間作用性β-2刺激薬の配合薬) |

| 吸入形状 | DPIまたはpMDI |

| 特徴 | 吸気速度が十分な患者に適し、吸入操作が簡単です。 |

スピリーバ(Spiriva)

| 種類 | LAMA(長時間作用性抗コリン薬) |

| 吸入形状 | DPIまたはソフトミスト吸入器(SMI) |

| 特徴 | ミスト状で吸入しやすく、高齢者にも適しています。 |

関連記事:アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

喘息治療のおすすめ発作治療吸入薬

喘息の発作治療には、急性症状を迅速に改善するための即効性吸入薬が使用されます。

以下では、発作治療におすすめの吸入薬のそれぞれの種類や吸入形状、特徴について解説します。

メプチンエアー(Meptin Air)

| 種類 | 短時間作用性β-2刺激薬(SABA) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI) |

| 特徴 | 有効成分のプロカテロールが、気道を迅速に広げて呼吸を楽にします。 発作時に吸入することで、数分以内に効果が現れます。 コンパクトなデバイスで携帯しやすく、外出時にも便利です。 |

| 注意点 | 頻繁に使用する場合は、喘息管理が不十分な可能性があるため医師に相談が必要です。 |

ベロテック(Berotec)

| 種類 | 短時間作用性β-2刺激薬(SABA) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI) |

| 特徴 | 有効成分のサルブタモールが、気道を即座に広げ、呼吸困難を緩和します。 吸入後、速やかに効果を発揮するため、急性発作時に最適です。 操作が簡単で、緊急時でも使いやすいデバイスです。 |

| 注意点 | 短時間で効果が切れるため、長期管理には適しません。 |

アトロベント(Atrovent)

| 種類 | 短時間作用性副交感神経遮断薬(SAMA) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI) |

| 特徴 | 有効成分のイプラトロピウムが、副交感神経を抑え、気道を拡張します。 発作時にSABAと併用することで、相乗効果が得られます。 COPD(慢性閉塞性肺疾患)の治療にも用いられる薬剤です。 |

| 注意点 | SABAと併用することで効果が高まりますが、単独使用では効果が遅い場合があります。 |

コンビベント(Combivent)

| 種類 | SABA+SAMA(短時間作用性β-2刺激薬+短時間作用性副交感神経遮断薬の配合薬) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI) |

| 特徴 | サルブタモール(SABA)とイプラトロピウム(SAMA)を配合した薬剤で、気道を迅速かつ効果的に広げます。 単剤では効果が不十分な場合に有効です。 発作時の緊急治療に優れた効果を発揮します。 |

| 注意点 | 頻繁に使用すると副作用が出る場合があるため、適切な使用回数を守る必要があります。 |

サルタノール(Ventolin)

| 種類 | 短時間作用性β-2刺激薬(SABA) |

| 吸入形状 | 定量噴霧式吸入器(pMDI) |

| 特徴 | 有効成分のサルブタモールが気道を迅速に広げ、数分で呼吸困難を改善します。 使用頻度が高く、世界的に広く使われている薬剤です。 携帯性に優れ、外出時の急な発作にも対応可能です。 |

| 注意点 | 定期的な使用ではなく、必要時のみの使用が推奨されます。 |

千葉内科・在宅クリニックでできること

千葉内科・在宅クリニックでは、丁寧な問診・診察を通じて患者様の症状やニーズを詳しく把握し、お一人おひとりに最適な治療をご提案いたします。

また、症状に合わせて適切な処方を選択し、必要に応じて薬の副作用や効果についても詳しくご説明いたします。

万が一、緊急性がある場合や高度な治療が必要な際には、専門病院への迅速な紹介も行っております。

安心してご相談いただける体制を整えていますので、お気軽にご来院ください。

まとめ

喘息治療において、吸入薬は症状の管理や発作予防に欠かせない重要な治療法です。

本記事では、吸入薬の種類や使い方、飲み薬や貼り薬、注射薬の役割について詳しく解説しました。

また、正しいデバイスの選び方や局所的副作用の予防策も治療を成功させるために重要なポイントです。

千葉内科・在宅クリニックでは、患者さま一人ひとりに合わせた最適な治療を提案し、吸入薬の使用指導や在宅医療の提供など、安心して治療を続けられる環境を整えています。

医師やスタッフと連携しながら適切な治療を受けることで、喘息症状の安定化を目指しましょう。

疑問や不安がある場合は、ぜひ当クリニックにご相談ください。

喘息と向き合いながら、より快適な生活を実現していきましょう。

クループ症候群の受診の目安は?治療方法や自宅でのケア方法を紹介

自宅でお子様が、突然の激しい咳や呼吸困難を引き起こしたことはありませんか?

これは特に乳幼児に多く見られる症状で、犬が吠えているような咳やオットセイが鳴くような咳の場合クループ症候群という疾患が考えられます。

クループ症候群は、深夜や早朝に症状が悪化しやすいので、病院も診療時間外の場所が多く、不安になることも少なくありません。

しかし、症状に対する適切な受診のタイミングや自宅でのケア方法について知っておくことで、落ち着いて対処することができるでしょう。

この記事では、クループ症候群の概要や治療方法、自宅での対応策について詳しく解説していきます。

クループ症候群とは?

クループ症候群とは、主にウイルス感染が原因で喉や声帯、気管が炎症を起こすことで発症する病気です。

特に生後6か月から5歳くらいまでの乳幼児に多く見られ、特徴的な咳や呼吸困難を伴います。

クループ症候群は風邪のような症状で始まることが多く、その後に突発的な咳や呼吸困難に進行することがあるため、早期の対処が重要です。

クループ症候群の原因

クループ症候群の8割ほどは、ウイルスが原因と言われています。

主に以下などウイルスが原因です。

- パラインフルエンザウイルス

- インフルエンザウイルス

- アデノウイルス

- RSウイルス

これらのウイルスは、上気道に感染し、炎症を引き起こして気道が狭くなることで、典型的な「犬吠様咳嗽(けんばいようがいそう)」と呼ばれる特徴的な咳を引き起こします。

ウイルス以外にも細菌性のものだったり、アレルギーなどで気管支が狭くなる、逆流性食道炎などが原因となったりもします。

関連記事:こどもが風邪の時におすすめの食べ物は?ご飯を食べないときの対応を解説!

クループ症候群の症状

クループ症候群は、その特有の症状によって診断されることが多いです。

以下に、主な症状について詳しく説明します。

特徴的な咳

クループ症候群の最も特徴的な症状は「犬吠様咳嗽」と呼ばれる、犬が吠えるようだったり、オットセイが鳴くような乾いた咳です。

この咳は、声帯が炎症で腫れることにより、気道が狭くなって起こります。

風邪症状から急激に発症し、特に夜間に強く現れることが多いです。

喘鳴(ぜんめい)

喘鳴(ぜんめい)は、呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーとした音が聞こえる状態を指します。

クループ症候群の場合、息を吸う時に気道の狭窄が原因でこの音が聞こえることがあり、特に呼吸が浅く、苦しそうな状態が見られることが多いです。

かすれ声

声帯の炎症により、声がかすれたり、声が出にくくなることもあります。

お子様が話す際に、声が出にくそうだったり、かすれた声になる場合は、クループ症候群の可能性もあるので注意が必要です。

深夜に症状が悪化

クループ症候群の特徴は、深夜に症状が悪化しやすいということもあります。

体内の自然なホルモンバランスが夜間に変化するため、気道がさらに狭くなることが原因と考えられています。

特に夜中や早朝に、突発的に激しい咳や呼吸困難が起こる場合、クループ症候群の発作である可能性が高いです。

クループ症候群の受診目安

クループ症候群は場合によっては軽度の症状で済み、家庭でのケアで回復することもあります。

しかし、次のような症状の場合には医師の診察を受けましょう。

- 呼吸が非常に苦しそうで、息を吸うたびにヒューヒュー音がする場合

- 呼吸をするときに、鎖骨の上の部分、肋骨の一番下の部分が呼吸に伴ってペコペコとへこむ(陥没呼吸)

- 唇や顔色が青白くなっている場合(チアノーゼ)

- 水分を十分に取れない、または飲み込むのが難しい状態

- 深夜に症状が繰り返し悪化し、家庭でのケアで改善しない場合

特に乳幼児の場合、呼吸困難は非常に危険な状態となるため、すぐに医療機関を受診することが大切です。

関連記事:マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説

クループ症候群は何科を受診すべき?

クループ症候群の診察は、基本的に小児科で受けることが推奨されます。

小児科医は、子供特有の呼吸器疾患に対して豊富な知識と経験を持っているため、クループ症候群の診断と適切な治療を受けることが可能です。

症状が非常に重い場合や緊急時には、救急外来の診察が必要となることもあります。

病院を受診する前にどのような咳か録音をしておくと診断や治療に役立ちます。

クループ症候群の治療方法

クループ症候群の治療方法は、症状の重さによって異なります。

軽度の場合は自宅でのケアが中心となることも多いですが、重度の場合は医療機関での治療が必要です。

クループ症候群の主な治療方法を以下に紹介します。

ステロイド剤の投与

炎症を抑え、気道の腫れを軽減するために、経口または吸入によるステロイド剤が処方されることがあります。

ステロイド剤の使用で咳や呼吸困難が和らぐことが多いです。

酸素療法

呼吸をすることが非常に困難な場合には、酸素吸入の処置が行われることもあります。

酸素不足を防ぐことで、お子様の呼吸を安定させることが可能です。

アドレナリン吸入

重度の場合には、気道を迅速に拡張させるためにアドレナリンの吸入が行われることがあります。

これは30分程度の一時的な効果になるため、入院が必要なケースが多いです。

関連記事:百日咳の主な症状は?症状が出ときの対応や予防方法を解説

クループ症候群の家庭でのケア方法

軽度の症状であれば、自宅でのケアも効果的です。

症状が出始めたお子様が快適に過ごせるように、以下のケア方法を紹介します。

部屋の加湿

部屋の乾燥した空気は、炎症が起きた気道をさらに刺激します。

咳や喘鳴を和らげるために部屋の湿度を保つことが重要です。

加湿器を使って部屋を適度に加湿したり、濡れたタオルを掛けておくことで症状が軽減することがあります。

水分補給

水分をしっかりと摂取することも、症状を和らげる助けとなります。

喉の乾燥を防ぐために水やスープなどを、むせないように少量ずつこまめに飲むようにしましょう。

ただし、冷たい飲み物は喉を刺激するので、温かい飲み物を飲むことが推奨されます。

背中をさする

お子様が咳き込んでいる場合、背中をさすってあげることで、落ち着かせたり、症状を和らげたりといった効果が期待できます。

お子様が不安がっている場合には、安心感を与えることも非常に大切です。

上半身を高くして寝る

夜間就寝時の咳や呼吸困難を和らげるために、お子様の上半身を高くして寝かせる方法があります。

上半身を高くすることで気道の圧迫を抑え、呼吸が楽になることがあります。

枕や毛布を使って上半身を少し高くしたり、ベッドの一部を傾斜させるなども効果的です。

千葉内科・在宅クリニックでできること

千葉内科・在宅クリニックでは、クループ症候群の初期診断や治療にも対応しています。

自宅でのケア方法についても詳しくアドバイスし、必要に応じて薬の処方や適切な医療機器の使用を提案することも可能です。

家庭でのケアに不安がある場合や緊急性が高いと感じた場合には、早めの相談をおすすめします。

まとめ

クループ症候群は、特に乳幼児に多く見られる呼吸器疾患で、深夜に発症しやすいという特徴があります。

家庭でのケアが効果的な場合も多いですが、症状が重い場合や改善しない場合には、早めに医療機関を受診することが重要です。

小児科や耳鼻科での診察や治療が適しており、適切な治療を受けることで多くの場合、症状は改善します。

お子様が快適に過ごせるよう、日常からケアにも気を配っていきましょう!

参考文献

クループ症候群(犬吠様咳嗽)とは・・・【 小児科 】|きくな小児科皮ふ科内科クリニック

大人のおたふく風邪について知っておきたいポイントを解説!

おたふく風邪と聞くと、子どもがかかる病気というイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし、大人がおたふく風邪に感染すると重篤な合併症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

この記事では、大人のおたふく風邪が要注意と言われる理由や症状、感染経路について詳しく解説します。

大人のおたふく風邪が要注意と言われる理由

おたふく風邪(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症で、特に子どもに多く見られる病気です。

しかし、大人が感染すると、症状が重篤化しやすく、いくつかの重大な合併症が発生するリスクがあります。

大人のおたふく風邪に注意を要する理由を以下に詳しく解説します。

精巣炎

大人の男性が感染した場合、精巣炎を発症することがあります。

精巣炎は、ムンプスウイルスが血流を介して精巣に到達し、炎症を引き起こすものです。

以下の点が問題とされています。

- 症状

精巣の腫れ、強い痛み、発熱が主な症状です。

通常は片側の精巣に症状が現れますが、両側が腫れる場合もあります。 - 後遺症

稀ではありますが重度の精巣炎では、精子を作り出す機能が低下し、不妊の原因となる可能性があります。

不妊のリスクは両側の精巣が炎症を起こした場合に特に高まります。 - 頻度

男性の20~30%が精巣炎を発症すると言われています。

卵巣炎

成人女性が感染した場合、卵巣炎を発症することがあります。

卵巣炎は、腹部の痛みや不快感を引き起こします。

- 症状

下腹部痛、圧痛、軽度の発熱などが見られます。 - 後遺症

通常、卵巣炎は軽症で後遺症を残さないことが多いですが、重症化すると生殖機能に影響を与える可能性があります。 - 頻度

成人女性の約5%に見られる比較的稀な合併症です。

無菌性髄膜炎

ムンプスウイルスが脳と脊髄を包む髄膜に感染することで、無菌性髄膜炎を引き起こすことがあります。

これは、早期の診断と治療が求められる重篤な状態です。

- 症状

激しい頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、首の硬直が特徴です。

これらの症状が見られた場合、速やかに医療機関を受診する必要があります。 - 頻度

成人のおたふく風邪患者のうち、約10%が無菌性髄膜炎を発症するとされています。 - 治療

無菌性髄膜炎は通常、適切な対症療法によって回復しますが、治療が遅れると重篤化する恐れがあります。

難聴

おたふく風邪の合併症として稀ですが、「ムンプス難聴」という障害が発生することがあります。

- 症状

片耳または両耳で聴力が低下し、耳鳴りを伴うこともあります。

聴力が完全に失われるケースも報告されています。 - 後遺症

ムンプス難聴は、ほとんどの場合、不可逆的であり回復が見込めません。

したがって、感染予防が極めて重要です。 - 頻度

非常に稀で、1000人に1人程度とされています。

なぜ大人の方がリスクが高いのか?

- 免疫の欠如

子どもの頃にワクチンを接種していない、または自然感染していない人は、免疫を持っていないため、大人になってから初感染すると症状が重くなりやすい傾向があります。 - 体の反応

成人の免疫システムは、子どもに比べて過剰に反応しやすく、炎症が強くなることで症状や合併症のリスクが高まります。

大人もうつるおたふく風邪とは?

おたふく風邪に大人が感染すると、耳下腺の腫れや痛み、発熱などの症状が顕著になるだけでなく、以下などの重篤な合併症が発生するリスクが高まります。

- 精巣炎

- 卵巣炎

- 無菌性髄膜炎

- 難聴

これらの合併症は不可逆的な難聴など一生涯にわたる後遺症を残す場合もあるため、大人の感染には特に注意が必要です。

予防策としては、ワクチン接種が最も効果的であり、免疫がない可能性がある場合は抗体検査を行うことが推奨されます。

また、感染者との接触を避けることや、手洗い・マスク着用といった基本的な衛生管理を徹底することも重要です。

家庭や職場などの生活環境で感染を広げないためにも、大人が適切な予防と対策を講じることが必要不可欠です。

おたふく風邪の症状

おたふく風邪(流行性耳下腺炎)は、感染後14~25日の潜伏期間を経て発症します。

発症すると特徴的な症状が現れ、体全体に影響を及ぼすことがあります。

耳下腺の腫れと痛み

おたふく風邪の最も特徴的な症状が、耳下腺(耳の下から顎にかけて位置する唾液腺)の腫れと痛みです。

症状の詳細

- 腫れ

片側または両側の耳下腺が腫れ、顔が丸みを帯びた特徴的な外見になります。

腫れは発症から1~3日でピークを迎え、5~7日ほどで徐々に引いていきます。 - 痛み

腫れた部分は触れると痛みを感じ、日常生活で不快感を伴います。

特に食事中や唾液が分泌されるタイミングで痛みが増すことがあります。

影響と注意点

耳下腺の腫れは多くの患者で見られる典型的な症状ですが、大人の場合は腫れや痛みがより強く出ることがあり、治癒までに時間がかかる傾向があります。

腫れが片側だけの場合や耳下腺以外の唾液腺が腫れるケースもあるため、症状に気づいたら早めに医療機関を受診しましょう。

38度以上の発熱

おたふく風邪では、多くの患者で38度以上の発熱が見られます。

これは、体がムンプスウイルスと闘うための免疫反応として起こるものです。

症状の詳細

- 発熱の特徴

熱は耳下腺の腫れが始まる頃に現れ、1~3日間続くのが一般的です。

時には40度近くまで上がることもあり、発熱とともに全身倦怠感や寒気を伴うことがあります。 - 大人の場合

大人では発熱が子どもより長引く傾向があり、高熱による体力消耗が大きくなる場合があります。

影響と注意点

発熱そのものは感染症に対する体の防御反応ですが、高熱が続く場合は脱水症状に注意が必要です。

発熱に加えて強い頭痛や嘔吐が見られる場合、無菌性髄膜炎の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診してください。

嚥下痛

嚥下痛(飲み込む際の痛み)は、耳下腺の腫れによって喉や周辺組織が圧迫されることで引き起こされる症状です。

症状の詳細

- 痛みの程度

軽度の違和感から、強い痛みを伴う場合まで症状はさまざまです。

特に固形物や酸味のある食べ物を飲み込む際に痛みが増します。 - 関連する部位

嚥下時の痛みは耳下腺に限らず、顎下腺や咽頭部の腫れや炎症が原因になることもあります。

影響と注意点

嚥下痛が強い場合、食事や水分摂取が難しくなり、栄養不足や脱水症状につながる恐れがあります。

無理に固形物を摂るのではなく、スープやゼリーなど、喉越しの良い食事を選ぶと良いでしょう。

また、嚥下痛がある場合でも水分摂取は特に重要です。こまめに飲み物を摂ることを心掛けてください。

おたふく風邪の感染経路

おたふく風邪は、一般的に冬から春にかけて(1月~5月)増加する傾向があり、主に飛沫感染や接触感染を通じて広がります。

このウイルスは非常に感染力が高く、症状が現れる前後の時期にも他人にうつす可能性があります。

以下に、感染の具体的な経路について詳しく解説しましょう。

飛沫感染

飛沫感染は、感染者の咳やくしゃみによって飛び散るムンプスウイルスを含む微小な液滴を、周囲の人が吸い込むことで感染する経路です。

感染のメカニズム

- 発生源

感染者が咳、くしゃみ、話をする際に放出される飛沫にウイルスが含まれます。

この飛沫は空気中に短時間漂い、近くの人の鼻や口、喉の粘膜から体内に侵入します。 - 感染しやすい条件

密閉された空間や人が多く集まる場所で感染リスクが高まります。

特に家庭内や学校、職場といった近距離での会話や接触が避けられない環境では、飛沫感染が主要な感染経路となります。

注意が必要なタイミング

飛沫感染は、発症の1~2日前から感染力を持つため、感染者本人がまだ自覚症状がない状態でも他人にウイルスをうつす可能性があります。

このため、潜伏期間中の感染が問題になることもあります。

予防方法

マスクを着用することで、飛沫の拡散を防ぐことができます。

感染者だけでなく、周囲の人も予防目的でマスクを使用すると効果的です。

また、密閉空間では換気を行い、空気中のウイルス濃度を低減させることが重要です。

接触感染

接触感染は、感染者が触れた物や表面を介してウイルスが広がり、別の人がそのウイルスに触れた後に鼻や口、目などの粘膜を触ることで感染する経路です。

感染のメカニズム

- 発生源

感染者が手で口や鼻を触ったり、咳やくしゃみをした際にウイルスが手や物に付着します。

この手で触れたドアノブ、机、タオル、食器、スマートフォンなどがウイルスの媒介となります。 - 感染の流れ

次にそれらの物や表面を他の人が触り、ウイルスが手に付着。

その手で顔を触ることで、ウイルスが鼻や口から体内に侵入します。

注意が必要な場面

- 家庭内

タオルや食器を共有することで感染が広がりやすくなります。 - 職場や学校

複数の人が触れる共用スペース(ドアノブやスイッチなど)は特に注意が必要です。

予防方法

手洗いを徹底することで、接触感染のリスクを大幅に軽減できます。

外出先から戻った際や食事の前後に、石鹸と流水で20秒以上手を洗うことを習慣づけましょう。

また、アルコール消毒剤を使った手指消毒も効果的です。

家庭内で感染者がいる場合は、タオルや食器の共有を避け、ウイルスの付着が疑われる物を定期的に消毒してください。

おたふく風邪の治療法

おたふく風邪の治療法には特効薬がないため、治療は対症療法が中心となります。

耳下腺の腫れや痛みには冷却や鎮痛剤の使用、発熱時には解熱剤や水分補給が効果的です。

嚥下痛がある場合は、喉越しの良いスープやゼリーなどを選ぶと負担を軽減できます。

大人の場合、精巣炎や無菌性髄膜炎、難聴といった合併症のリスクがあるため、以下などの異変を感じたら速やかに医療機関を受診してください。

- 強い頭痛

- 嘔吐

- 精巣や腹部の痛み

また、治療中は安静を保ち、症状が完全に収まるまで活動を控えることが大切です。

周囲への感染を防ぐために、隔離や手洗い、マスクの着用を徹底し、家庭内ではタオルや食器を共有しないよう注意しましょう。

おたふく風邪を予防するポイント

おたふく風邪は、感染力の高いムンプスウイルスによって引き起こされるため、予防策を徹底することが非常に重要です。

特に、大人は重症化や合併症のリスクが高いため、感染を防ぐための取り組みが必要です。

以下では、具体的な予防策を詳しく解説します。

ワクチン接種

おたふく風邪を予防する最も効果的な方法は、ムンプスワクチン(おたふく風邪ワクチン)の接種です。

ワクチンの概要

- 対象年齢

通常、初回の接種は生後12か月以降に行われ、2回目の接種が小学校入学前に推奨されます。

大人の場合、過去に接種歴がなく抗体がない場合は接種を検討することが推奨されます。 - 効果

ワクチンを接種することで感染を予防できる確率が高まり、たとえ感染した場合でも症状が軽減され、重症化や合併症のリスクが大幅に低減します。 - 注意点

妊娠中の接種は避ける必要があります。

また、接種後2~3週間は発熱や軽い発疹が出ることがありますが、これは一時的な反応です。

成人のワクチン接種

免疫がない成人もワクチン接種が可能です。

職場や家庭内で子どもと接する機会が多い人や、医療従事者、教育関係者は特に接種が推奨されます。

自身の抗体の有無を確認するため、医療機関で抗体検査を受けることもできます。

手洗い

手洗いは接触感染を防ぐ基本的な予防策であり、ウイルスが手や物を介して体内に侵入するのを防ぐために非常に重要です。

正しい手洗いの手順として、まず流水で手を濡らし、石鹸を使ってしっかりと泡立てます。

その後、手のひら、手の甲、指の間、指先、爪の周り、手首といった部位を20秒以上かけて丁寧に洗い、石鹸が残らないよう十分に流水ですすぎます。

洗った後は、共用のタオルではなく個人専用のタオルや使い捨てのペーパータオルで拭くと効果的です。

手洗いが難しい場合は、アルコール消毒液を使うことも有効な補助手段となります。

マスクの着用

マスクは飛沫感染を防ぐための重要な対策で、感染者の飛沫の拡散を防ぐだけでなく、周囲の人が飛沫を吸い込むリスクを軽減します。

正しい着用方法として、鼻と口を完全に覆い、顔に密着させて隙間ができないように装着することが大切です。

使い捨てマスクは、外側に触れないように注意して外し、すぐにゴミ箱に捨てる必要があります。

また、布マスクを使用する場合は、1日1回洗濯し、清潔な状態を保つことを心掛けましょう。

千葉内科・在宅クリニックでできること

当クリニックでは、おたふく風邪(流行性耳下腺炎)の診察・治療において、患者様一人ひとりに寄り添い、丁寧な問診・診察を心がけています。

症状の進行や合併症のリスクを適切に評価し、最適な治療プランをご提案いたします。

大人からお子様まで幅広く対応しておりますので、安心してご相談ください。

また、外来診療だけでなくオンライン診療も行っております。

オンライン診療では診察時間までご自宅でゆっくりと安静にしておまちいただけますのでぜひご利用ください。

まとめ

おたふく風邪は、子どもだけでなく大人にも感染し、重篤な合併症を引き起こすことがあります。

特に大人が感染した場合は、合併症のリスクが高まるため、予防が重要です。

感染経路や症状、治療法を理解し、適切な対策を講じることが大切です。

千葉内科・在宅クリニックでは、おたふく風邪に関する診療や予防接種を行っています。

ぜひご活用ください。