BLOGブログ

おう吐処理の正しい手順|家庭でできる安全な掃除と消毒の仕方

こんにちは。千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックです。

おう吐は子どもによく見られる症状で、突然起こるため保護者の方も驚いたり、困惑することが多いと思います。

特にノロウイルスやロタウイルスなどは、感染力が強いため、家庭内での二次感染を引き起こすことがあります。

おう吐の処理方法がわからない・・・と急なことに焦らず対処できるよう、今回は家庭内でできるおう吐の処理方法について説明するので、是非、ご一読ください。

Contents

おう吐処理の準備

必要な道具

- 使い捨てのビニール手袋、マスク、エプロン

- ペーパータオル(なければ古タオルや古新聞)

- バケツ

- 家庭用塩素系漂白剤(ハイター、キッチンハイターなど)

- 500mlのペットボトル

- ゴミ袋

準備時の注意点

おう吐物が付いたものは捨てるので、使い捨ての手袋やマスク、または捨てる予定のタオルなどを使いましょう。

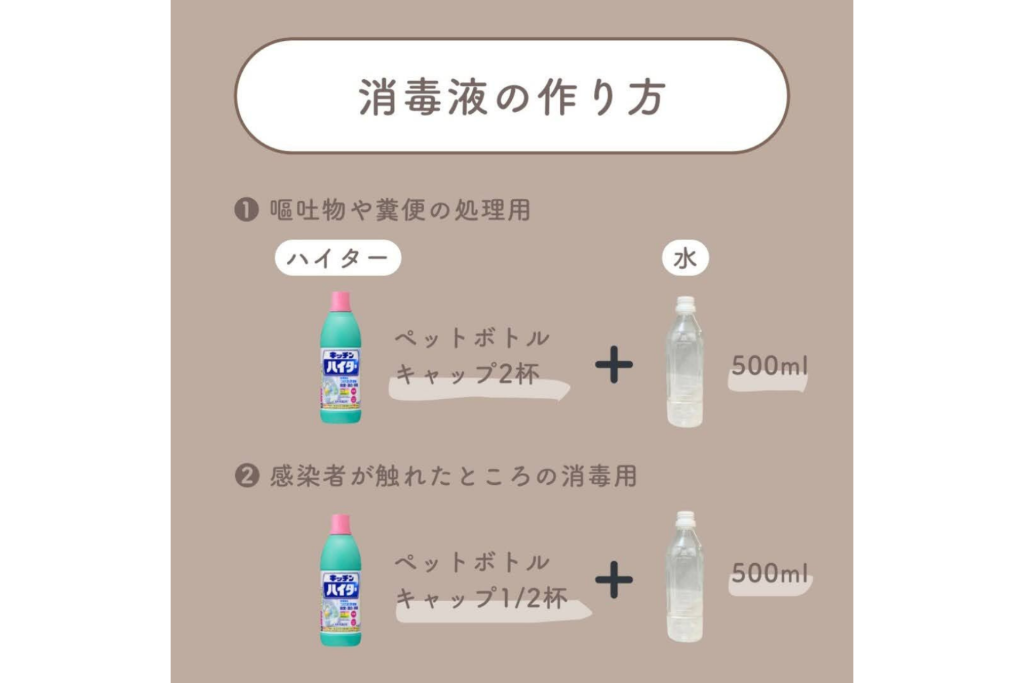

【ご家庭でできる消毒液の作り方】

- ペットボトル(500ml)を用意する

- ペットボトルのキャップ1/2杯分または2杯分のハイターを入れた後、水を入れる

※吐物・汚物と接触面では、消毒液の濃度に違いがあります。

【吐物・汚物、それらが付着した床や衣類等の浸け置き】

濃い濃度(0.1%)の消毒液を使用:キャップ2杯分

【接触面(便座・手すり、ドアノブ等)】

やや薄い濃度(0.02%)の消毒液を使用:キャップ01/2杯分

おう吐処理の正しい手順

おう吐物は乾燥すると空気中に舞ってしまうため、すぐに処理が必要です。

- 換気のために窓を開け、手袋・マスク・エプロンをつける

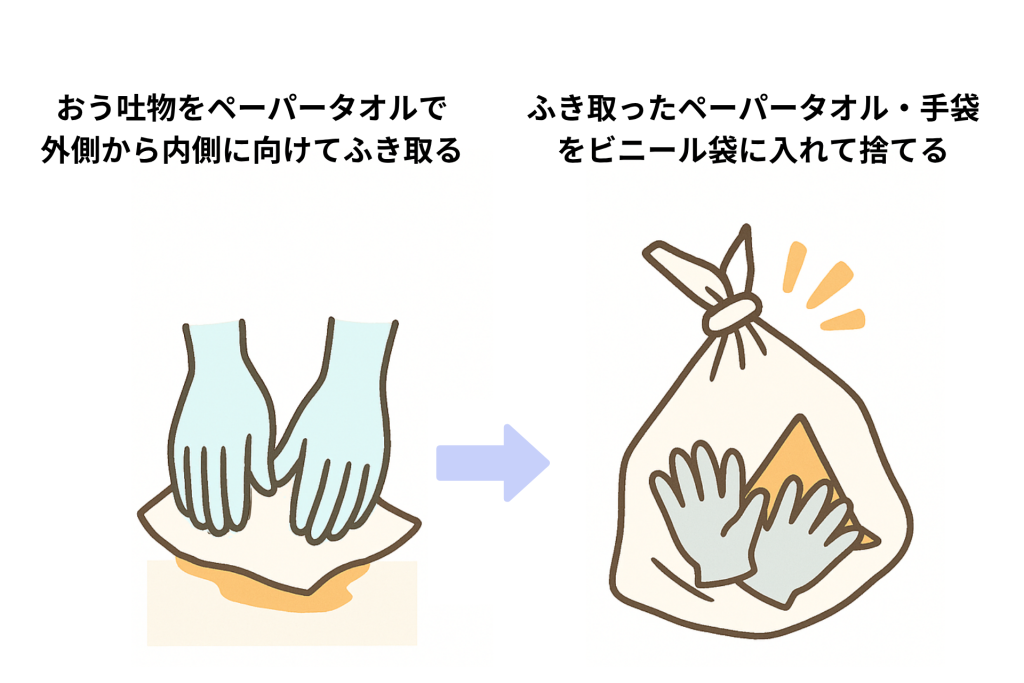

- おう吐物はペーパータオルなどで取り除き、ビニール袋に入れる

- 残ったおう吐物の上にペーパータオルをかぶせ、その上からハイター、ブリーチなど(塩素性漂白剤)の薄めた液を浸るように注ぎ、周りから中心に向けて静かにふき取る【ハイターキャップ2杯分+水500ml】

- ふき取ったペーパーと手袋はビニール袋に入れて密閉し捨てる

- 手洗い・うがいを十分にする

おう吐処理で気をつけるポイント

おう吐物の適切な処理、徹底した手洗いや消毒が必要不可欠です。

患者のおう吐物に触れること、またはそれらが乾燥した後に空気中を漂うウイルスを吸い込むことで二次感染のリスクが高まります。

【処理をするときの注意点】

- 手袋は付着した汚物が飛び散らないように裏返して外す

- 手袋⇒エプロン⇒マスクの順に外して廃棄する

- 換気をするときは風の通り道を作ること

- 洗いは爪の間、指先、シワまでしっかり洗うこと

- 時計は外して手洗いすること

※おう吐物は想像以上に広範囲で飛び散ります。ある機関の実験では床から1mの所で吐くと、吐いた場所から1.8mフローリングでは2.3mまで飛び散る結果が出ました。おう吐物から広範囲の場所も掃除しましょう。

おう吐後のケアと再発防止

衣類・寝具の洗濯

ほかの洗濯物と一緒に洗ってしまうと感染を広げてしまうので、たとえ表面の汚物を取り除いた後でも、必ず単独で洗います。

- おう吐物が付着した衣類は乾燥しないように、ビニール袋に入れて密閉しておく。

- マスク・手袋・エプロンを付ける。

- ぬるま湯、もしくは水で下洗いする。

(洗面所やお風呂場などで洗うことに抵抗がある場合には、バケツにぬるま湯をためてすすぎ洗いをする。洗い終わった水をトイレに流す。) - 濃い濃度の消毒液に30分間浸す。又は、85℃以上の熱湯に1分以上浸す。

- 洗濯機で洗う

※消毒には塩素系漂白剤(ハイター)を使用しますが、色物は色落ちしてしまうためNG。

- 塩素系漂白剤が使用できるもの…濃い濃度(0.1%)消毒液キャップ2杯分に30分間浸す

- 塩素系漂白剤が使用できないもの…85℃以上の熱湯に1分以上浸す

※熱湯で消毒する際はヤケドに注意しましょう。また、熱湯を使用する場合も色落ちする可能性があるため注意が必要です。

※ウイルス性胃腸炎の消毒にアルコールは効果がないため、塩素系漂白剤で作成した消毒液か熱湯で消毒が必要です。

部屋のにおい対策

- 換気をする

- おう吐物の処理を素早く行う(手順に沿って行う)

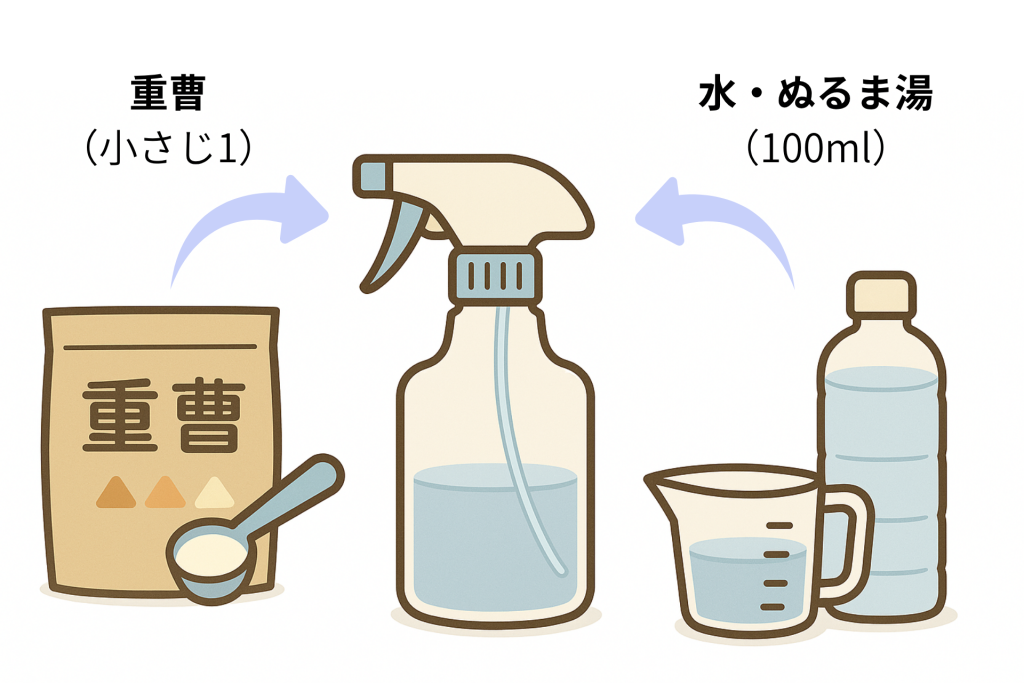

- 重曹で掃除する

重曹はアルカリ性のため、胃液などの酸性のにおいを中和するため、除菌・消臭に効果的です。

水500mlに重曹小さじ1程度の割合で混ぜた重曹水をスプレーボトルに入れ、汚れた箇所にスプレーしてタオルで拭き取って掃除するほか、おう吐物がついた場所(カーペット、ソファなど)に重曹を厚めに振りかけ、数時間置いてから掃除機で吸い取る方法があります。

粉のまま振りかける場合、飛散防止にキッチンペーパーをかけるとよいでしょう。

においが気になる場合、消臭スプレーや芳香剤を使用するとにおいが混ざって不快になることがあります。

においの原因となるおう吐物の汚れをしっかりと落とすことが一番の対策となるため、掃除を徹底して行うことが重要です。

子どもの体調観察

子供がおう吐している時は基本的にいつ受診してもかまいません。

いつもと様子が違う、心配な症状があるというときは早めに受診しましょう。

【こんな時は急いで受診しましょう】

- 強い腹痛が続いている

- 頭を打ったあとに繰り返しおう吐している

- おう吐と下痢を繰り返している

- 半日以上尿が出ていない

- 吐しゃ物に血や緑色のものが混ざっている

- 5回以上おう吐していて水分が摂れない

- けいれんを伴い、意識が朦朧としている

- 意識障害がある、呼びかけに反応しない

【こんなときは様子見でもOK】

- おう吐する回数が少なく、おう吐後は機嫌よくしている

- 吐き気がおさまった後に水分補給ができる

- 下痢、熱などがなく、元気にしている

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当院では、丁寧な問診・診察を通じて患者様の症状やニーズを詳しく把握し、お一人おひとりに最適な治療をご提案いたします。

まずは問診で症状や、既往歴、摂取した食べ物などを確認し、必要に応じて血液検査(脱水や炎症、腎機能や肝機能などの確認)、腹部超音波検査、心電図検査などを行います。

専門的な検査、治療が必要と判断した場合は、専門の医療機関へ紹介状をお書きし、スムーズに受診できるよう手配させていただきます。

まとめ

子どもが突然おう吐することはよくある症状です。

おう吐後の処理方法を怠ると家庭内での二次感染を引き起こす可能性が高まりますので、感染拡大防止のためにも適切な処理を行う必要があります。

いつもと様子が違う、心配な症状があるときには医療機関に受診し、知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。