BLOGブログ

りんご病(伝染性紅斑)になったら病院へ行くべき?症状を解説|大人にもうつる?

こんにちは。皆様、「りんご病」についてご存知でしょうか?

その可愛らしい名前で聞き覚えがある方もおられるかと思います。

子どもに多い病気の一つであるりんご病ですが、大人がかかると大変なことになる場合も…。

今回は、大人も注意したいりんご病の原因や治療法について詳しく解説していきます。

Contents

りんご病とは

原因

りんご病は、正式には伝染性紅斑と呼ばれる疾患です。

ヒトパルボウイルスB19というウイルスに感染することで発症します。

感染経路

感染経路には以下があります。

- ウイルスに感染している人の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染

- ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染

好発年齢や時期

2〜12歳の子どもに多くみられます。

4~5年周期で流行を繰り返しており、1〜7月にかけて増える傾向があります。

成人では、りんご病にかかった子どもの親などにみられます。

その他、病院内感染による医療従事者の集団感染例の報告もあります。

潜伏期間

約10日(4〜20日)経ったあと、症状が出現します。

関連記事:子供に多い”はやり目(流行性角結膜炎)”とはどんな症状?原因やうつる確率について解説

りんご病の症状

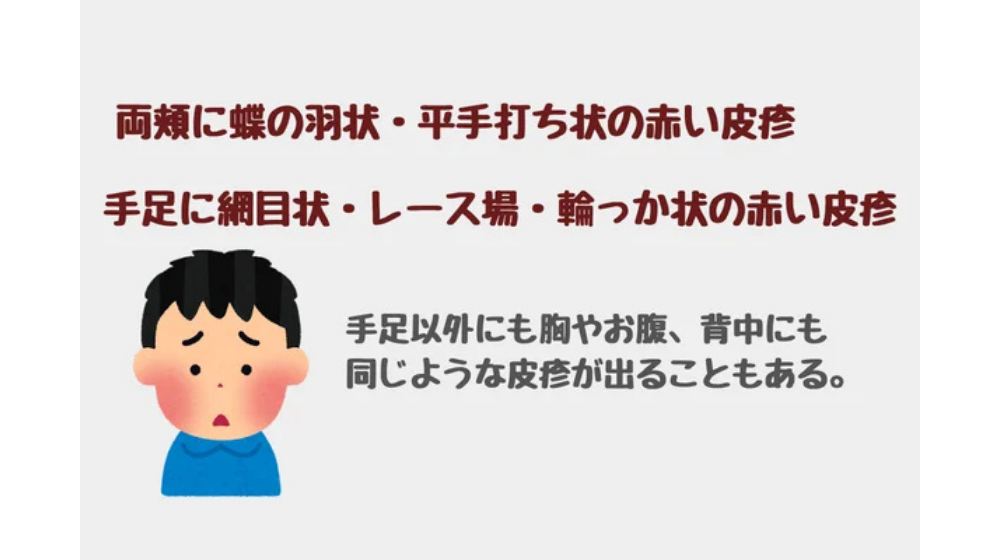

りんごのように赤い、蝶の羽状・平手打ち状の紅斑(赤い皮疹)が両頬に現れます。

続いて手や足に網目状・レース状・輪っか状の紅斑がみられます。

手足だけでなく、胸や腹、背中にも同じような紅斑が出現することもあります。

これらは1週間程度で自然に消失します。

しかし、中には長引いたり、一旦消えても短期間のうちに再び出現する場合もあります。

潜伏期間中(感染してから4〜6日ごろ)の時期は血液中にウイルスが移行してウイルス血症を起こしてます。

そのため、ウイルスの排泄量が最も多く周りの人にうつしやすい時期です。

この頃に微熱やかぜ症状がみられることもあります。

紅斑が現れた時にはすでにウイルス血症は終息しています。

そのため、ウイルスの排泄はほとんどなく感染力はほぼ無くなっています。

前述の通り、通常は飛沫または接触感染ですが、ウイルス血症の時期に採取された輸血用血液から感染したという報告もあります。

原因ウイルスであるパルボウイルスB19は、一時的な赤血球産生の抑制を引き起こしますが、通常は無症状です。

しかし、以下などといった赤血球疾患がある方は、赤血球の無形成発作(貧血)を引き起こすことがあります。

- 鎌状赤血球症(かまじょうせっけっきゅうしょう)

遺伝性の貧血病。

赤血球の形状が鎌状になり酸素運搬機能が低下して起こる貧血症です。 - 遺伝性球状赤血球症(いでんせいきゅうじょうせっけっきゅうしょう)

溶血性貧血の一種。

遺伝性に赤血球が球状化します。

また、感染しやすい状態の子どもでは、ウイルス血症が数週間〜数カ月にわたって持続してしまう場合があります。

そのため、重症の貧血を起こす場合もあります。

なぜ幼児期から小学生がりんご病になりやすいのか

りんご病は子どもだけの病気と思われがちですが、実は大人も感染する病気です。

では何故子どもの病気と言われているのでしょうか?

それは、大人は不顕性感染(ふけんせいかんせん)が多いためです。

不顕性感染とは、ウイルスや細菌などの病原体に感染しても症状が出現しない感染のことです。

りんご病における顕性感染(実際に症状が出現する感染)の割合は、子どもでは80~90%と言われています。

大人では40%程度に低下するとされています。

そのため大人は感染に気付かれず、子どもばかりが感染・発症しているようにみえるのです。

関連記事:【秋から冬にかけて注意】ノロウィルス感染症になる原因や症状、消毒方法を解説

りんご病と風疹や麻疹との見分け方

発疹が出る疾患の代表的なものとして、風疹や麻疹があります。

それぞれの特徴について簡単にご説明します。

風疹

風疹ウイルスによる感染症です。

「三日はしか」とも呼ばれています。

飛沫感染および接触感染で、2〜3週間の潜伏期間のあと発症します。

発熱・発疹・リンパ節腫脹(特に耳介後部、後頸部など)といった症状がほぼ同時に出現します。

発熱は半数程度にみられます。

発疹は淡い赤色の大きさ2mm程度の少し盛り上がったようなような発疹(丘疹)です。

顔面から始まりその後全身に広がっていきます。

3日程度で色素沈着を残さずに自然消失します。

その他、風邪症状や眼球結膜の充血がみられることもあります。

また、発疹出現前に口腔内にフォルヒハイマー斑と呼ばれる点状の紅斑・紫斑がみられる場合があります。

子どもでは約20%、大人(特に女性)では約75%に関節痛がみられます。

痛みは1ヶ月ほど続く場合もあります。

一般的には軽症で予後良好な疾患です。

まれに急性脳炎(4,000-6,000人に1人)、血小板減少性紫斑病(3,000~5,000人に1人)などの合併症が発生することがあります。

また、大人が感染すると、発熱や発疹の期間が子どもに比べて長く、関節痛が強いことが多いとされています。

発疹が出る前後1週間は感染性があり、周りの人にうつしてしまう可能性があります。

解熱すると排泄されるウイルス量は激減し、感染力は急速に消失します。

治療は対症療法です。

風疹に対する抗体を持たない妊婦さん(特に妊娠20週までの妊娠初期)が感染すると流産・死産してしまう可能性が高くなります。

また、胎児が先天性心疾患・難聴・白内障の3症状を特徴とする先天性風疹症候群(CRS)を発症する危険性もあります。

麻疹(はしか)

麻疹は麻疹ウイルスの感染症です。

感染力が非常に強い疾患です。

以下の感染経路などによって感染します。

- 空気感染(麻疹患者が去った後の場所でも2時間程度ウイルスが残存しており感染する可能性があります)

- 飛沫感染

- 接触感染

8〜12日の潜伏期の後、高熱・咳・結膜充血・目やになどの症状が2〜3日続きます(前駆期)。

その数日後、高熱がおさまり、咳や咽頭痛などの呼吸器症状が一番ひどい時期に、口の粘膜に白色の点状のコプリック斑と呼ばれる発疹や、頭や顔面に斑点状の紅斑が出現し、3日以内に全身に広がります(発疹期)。

紅斑はやがて暗い赤色の丘疹となって融合しながら、最終的には色素沈着を残して治ります。

嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状を伴うこともあります。

感染力があるのは発疹出現の前後4~5日です。

特効薬はなく、治療は対症療法です。

医療の進んだ先進国でも、感染者の約1,000人に1人が死亡する恐ろしい感染症です。

肺炎や脳炎は死因となる主な合併症です。

感染したあと2〜10年の長い期間を経て亜急性硬化性全脳炎(SSPE)という重篤な合併症を発症することもあります。

関連記事:感染力が強い麻疹(はしか)の症状とは?予防接種や風疹との違いについても解説

大人のりんご病の特徴・妊婦は注意?

大人のりんご病の症状

大人のりんご病では子どものように頬が赤くなることは少なく、ほてった感じがする程度です。

しかし、その2〜3日後から手や腕、太ももにレース状の紅斑が出現します。

この頃から、手首や指、膝や腰などの関節痛が強くなります。

ひどい場合は痛みで指が曲がりにくくなったり、階段の上り下りも苦労するようになります。

子どもとは違って大人ではなかなかりんご病を疑われることがなく、関節リウマチや膠原病など別の病気と間違われることもあります。

このような紅斑や関節痛は通常1週間程度で自然に治ります。

場合によっては数週間〜長いときには数年も症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことがあります。

妊婦さんのりんご病に注意!

りんご病で注意すべきものの一つとして、妊婦さんの感染による胎児異常(胎児水腫)および流産があります。

妊娠前半に感染する方がより危険とされており、胎児死亡は感染から4〜6週後に起こることが報告されています。

また、妊娠後半の感染でも起こるとの報告もあり、安全な時期について特定することはできません。

しかし、必ずしも妊婦さんのりんご病が全て胎児異常に結びつくというわけでありません。

正常に出産・発育する例も多くあります(母体感染後の胎児死亡は全体の2〜6%程度といわれています)。

さらに、母体感染後正常に生まれてきた子どもの先天異常は知られていません。

前述の風疹ほどの高い危険性はありません。

しかし、りんご病に罹患したら検診で胎児の状態をしっかり把握することが重要です。

りんご病になったらどうすればいい?

登園・登校停止期間はあるの?

りんご病は、登園・登校停止期間が特に設けられていない「その他の感染症」です。

文部科学省の「学校において予防すべき感染症の解説」では、「発しん期には感染力はないので、発しんのみで全身状態の良い者は登校(園)可能である」とされています。

また、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」では、「罹患した場合の登園のめやすは、『全身状態が良いこと』である」とされています。

りんご病のような「その他の感染症」は、流行状況などによって第三種の感染症として扱われる場合があります。

その場合は、学校保健安全法で「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」登園・登校停止となります。

りんご病は、頬が赤くなり、手足や体に紅斑が出たときには既に感染力が弱まっています。

そのため、発熱や関節痛などの症状がなく、本人が元気であれば、基本的に学校を休む必要はありません。

また、一度消えた紅斑が日光に当たったり興奮したり、運動や入浴した後などに再び出てくることがあります。

これらは再発という訳ではないので心配はいりません。

病院受診の目安は?

*子ども

子供がりんご病に感染した場合、紅斑以外の症状があまりなく、あったとしてもせいぜい軽い風邪症状ぐらいです。

紅斑がある以外は元気でそのまま自然に治癒していくことが多いです。

また、りんご病に特効薬はなく、治療は基本的に対症療法のみです。

そのため受診するか迷ったり、受診の目安がわからないといったことがよくあります。

風邪症状のみではりんご病と診断することは難しいです。

強い症状がなければ自宅で様子をみることも可能です。

しかし、紅斑が出現した場合は、似たような症状を呈する疾患(風疹や麻疹など)か否かの判断が必要になります。

元気であっても病院を受診するのが望ましいと考えます。

また、りんご病は定点報告対象の5類感染症です。

指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週ごとに保健所に届け出なければならない感染症です。

このようにして患者数を把握することで流行状況が把握できます。

流行状況の把握は、感染拡大防止や感染の影響が大きい方々(妊婦さんや血液疾患のある人など)への情報提供にも繋がります。

そういった意味でも、医療機関の受診は重要です。

届出に必要な症状は「左右の頬部の紅斑の出現」かつ「四肢のレース様の紅斑の出現」と定められています。

このような症状があれば受診しましょう。

*妊婦さん

妊娠中や妊娠している可能性がある場合に少しでもりんご病を疑う症状が出現したら、すぐに病院を受診してください。

そこでりんご病の診断を受けた場合は直ちにかかりつけの産婦人科の先生に相談しましょう。

*大人

基本的には自宅で様子をみて構いませんが、強い症状がある場合は病院を受診してください。

身近にりんご病の患者がいたり周囲で流行している場合は、受診時に医師に伝えましょう。

関連記事:風疹(風しん)はどんな症状が出る?妊娠時に気をつけるべき理由と感染経路について

りんご病の治療と診断について

診断

紅斑の性状やパターンが唯一の特徴になります。

しかし、他のウイルスでも全く同じ紅斑を呈するため症状からの確定診断は難しいです。

確定診断において、ウイルスを分離することが診断の基本です。

パルボウイルスB19は骨髄や胎児の肝臓、臍帯血(さいたいけつ)などに含まれる赤芽球系前駆細胞(せきがきゅうけいぜんくさいぼう)(*1)などでしか増殖できません。

そのため、通常の培養は現時点では困難です。

PCR法による遺伝子の検出も可能です。

これは血液疾患のある方や胎児期に感染した乳児などに対して行われます。

ほとんどの場合、血液検査を行い抗体を検出して診断します。

| 赤芽球系前駆細胞(せきがきゅうけいぜんくさいぼう)=赤血球になる前の細胞 |

治療

特効薬はなく、基本的に対症療法のみです。

免疫不全のある方の持続感染や前述の血液疾患がある方などではγ-グロブリン製剤の投与が有効な場合があります。

予防

紅斑の時期にはほとんど感染力がないため、感染予防の必要はありません。

また、ウイルスを排泄している時期には特徴的な症状を示さないため、感染予防策がないのが実情です。

現在ワクチンは開発されていません。

妊婦さんや血液疾患のある方は、流行時期に風邪症状がある人に近付くことを避けましょう。

万一感染した場合には、病院を受診し経過を注意深く観察することが必要です。

まとめ

今回は大人も注意したいりんご病の原因や治療法について解説しました。

りんご病はなかなか感染対策が難しい感染症です。

もし感染してしまった場合はこの記事を参考に落ち着いて対処し病院を受診してください。

参考文献

福井 康大