BLOGブログ

アレルギーが原因で起きる咳の特徴|効果のある薬や治し方を紹介

皆さんは、咳をしたことがありますか?

恐らく、「今まで一度も咳をしたことがない」という方はいらっしゃらないでしょう。

「風邪を引いたあといつまで経っても咳が治まらない」

「春になると喉がイガイガして咳が止まらない」

そういった経験はありませんか?

実は咳が出るのには色々な原因があり、アレルギーが原因になることもあるのです。

今回は、アレルギー性の咳が出る原因や、特徴、咳が止まらないときにできる対処法などについて解説していきます。

Contents

アレルギー性の咳が出る原因

そもそも、どのようにして咳が出るのでしょうか?

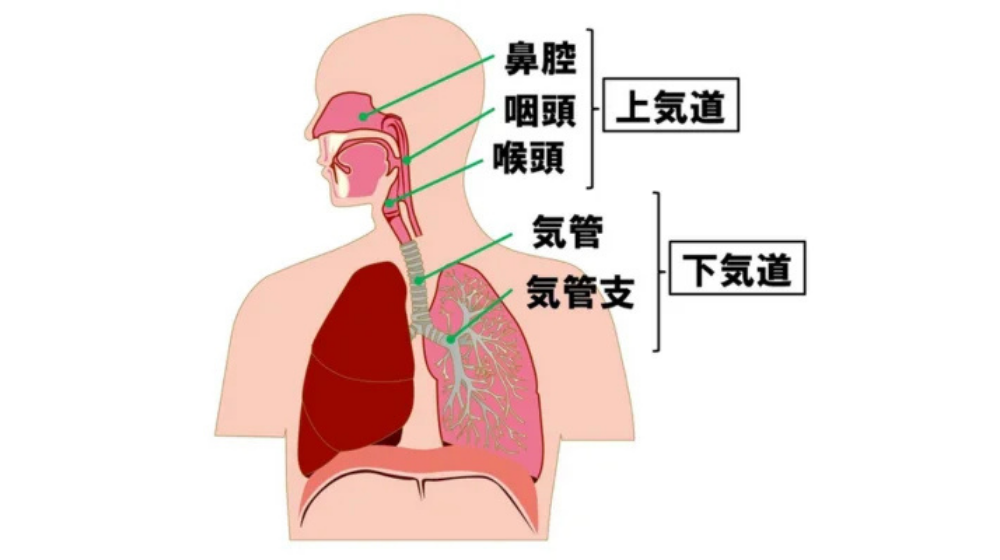

咳は、気道(*1)や肺を守るために必須の生体防御反応です。

気道内に貯留した分泌物や、誤って入ってきた異物(細菌やウイルス、飲食物のかけらなど)を排除するために咳が出るのです。

しっかりした咳が出なければ、気道内に分泌物がたまり、感染を起こしたりします。

咳には

- 自分で調整できない(不随意・ふずいい)反射として出る咳反応

- 脳の大脳部分が関与していて、ある程度自分でコントロールできる(随意的・ずいいてき)咳反応

があります。

前者の例としては「水を飲むときにむせてしまい、咳が止まらなかった」、

後者では「絡んだ痰を出そうと咳払いする」「静かな場所で咳が出そうになったが少しの間我慢した」

などです。

また、咳は持続期間により、下記のように分類されます。

- 3週間未満の急性咳嗽(*2)

- 3週間以上8週間未満の遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)

- 8週間以上の慢性咳嗽

小児の場合は、成人と同様に分類すると定義しているガイドラインと、

4週間以上続く咳を慢性咳嗽と定義しているガイドラインとがあります。

急性咳嗽の原因は感染症が多く、慢性咳嗽の原因は感染症以外のものが多いです。

日本における慢性咳嗽の主な原因疾患として、以下などが挙げられます。

- 咳喘息/喘息

- アトピー咳嗽

- 喉頭アレルギー

- 鼻炎/後鼻漏症候群

- 副鼻腔気管支症候群

- 胃食道逆流症

- 感染後咳嗽

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 慢性気管支炎

- ACE阻害薬という高血圧のお薬による咳

アレルギーが関与しているものとしては、咳喘息/気管支喘息、アトピー咳嗽、喉頭アレルギー、鼻炎/後鼻漏症候群の一部などが考えられています。

咳反応が出るメカニズムには、以下のような種類があります。

| ①気道の壁表面にある咳受容体というところに機械的あるいは化学的刺激が加わると、その刺激が脳の延髄(*3)というところにある咳中枢まで届けられ、咳反応が誘発されます。 |

| ②気道周囲に存在する平滑筋(*4)が収縮することで平滑筋内の知覚神経が刺激されて、その刺激が咳中枢に届けられ、咳反応が誘発されます。 |

| ③咳中枢は大脳によってもコントロールされているため、心因性ストレスによって咳嗽が発生する場合もあります(心因性咳嗽、習慣性咳嗽、CHS:cough hypersensitivity syndrome) |

咳受容体が刺激されやすくなっていたり(感受性の亢進(*5))、

平滑筋内の知覚神経が過敏になっていたりすることが、咳が長引く要因です。

アトピー咳嗽は、咳受容体の感受性が亢進していることにより生じます。

咳喘息は、気管支平滑筋内の軽い収縮で知覚神経が刺激されることにより生じるといわれています。

| 気道(*1)=鼻や口から空気を取り入れて肺まで送る、空気の通り道。 咳嗽(がいそう)(*2)=咳のこと。 延髄(えんずい)(*3)=脳の最下部で、脊髄(せきずい)のすぐ上にある部分。 平滑筋(*4)=気道を広げたり狭めたりさせる筋肉。 亢進(*5)=気持ちや病勢などが高ぶり、進むこと。 |

関連記事:アレルギー性蕁麻疹の症状が出た時の適切な対応方法とは?

アレルギーによる咳の特徴

気管支喘息

気管支喘息は、「気道の慢性炎症を本態とし、臨床症状として変動をもった気道狭窄(喘鳴、呼吸困難)や咳で特徴づけられる疾患」と定義されています。

慢性的に気道で炎症が起きていて、また刺激に対する気道の反応性も敏感になっており(気道過敏性の亢進)、

発作的に気管支平滑筋が収縮することで気道が狭くなり、咳や喘鳴(*1)、呼吸困難が引き起こされます。

「気道の慢性炎症」が起きるメカニズムや臨床上の特徴などから、いくつかのタイプに分けられます。

小児喘息では、アレルギー反応が関与したIgE(*2)関連喘息(アレルゲン(*3)誘発性喘息/アトピー型喘息)が多く、

環境アレルゲンに対する特異的 IgE 抗体の比率が高いです。

成人では、このIgEが関連した喘息以外に、好酸球や好中球という白血球の一種が気道炎症に関わっているタイプも多くなります。

好酸球やIgEは、アレルギー反応が起きるメカニズムにおいて非常に重要な存在です。

| 喘鳴(ぜんめい)(*1)=平滑筋の収縮や粘液などで狭くなった気道を空気が通る時に鳴る音。呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューといった音が出る。 IgE(*2)=免疫グロブリンと呼ばれる抗体群の一つ。マスト細胞や好塩基球と呼ばれる細胞の表面に存在し、アレルゲンと結合することでアレルギー応答反応を引き起こす。 アレルゲン(*3)=抗原(*4)の中で、特にアレルギー反応を起こすきっかけとなる物質のこと。花粉、ハウスダスト、ダニ、真菌、食物、薬剤など。 抗原(*4)=特定の免疫反応を引き起こす物質のこと。ウイルス、細菌、真菌、花粉、自分自身の体の細胞など、様々なものが抗原になりえる。 |

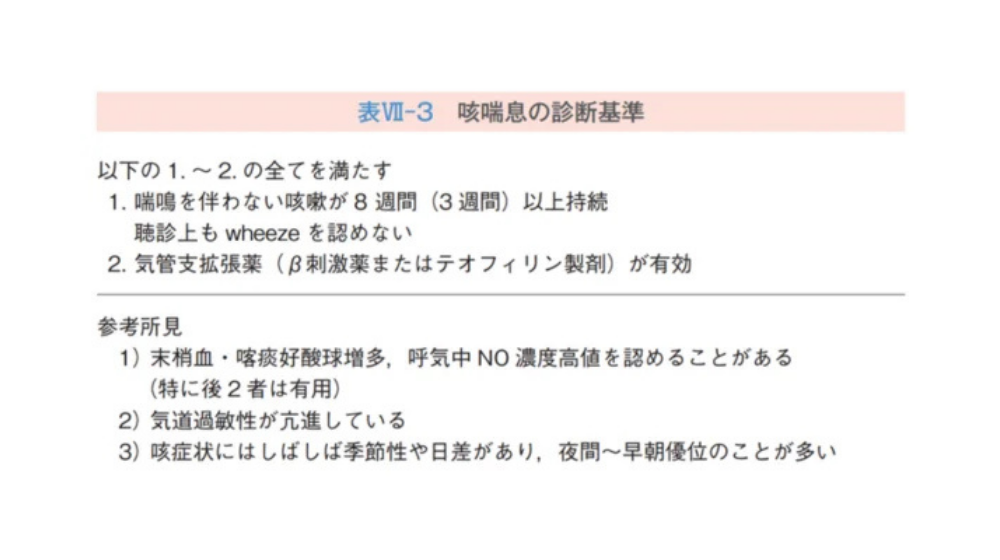

咳喘息

咳喘息は、「喘鳴や呼吸困難を伴わず、慢性咳嗽が唯一の症状で、呼吸機能はほぼ正常だが気道過敏性が軽度亢進している、気管支拡張薬が有効な喘息の亜型」と定義されています。

簡単に言えば、「症状が咳だけの喘息」です。

喘息/咳喘息は、気管支壁にある平滑筋が収縮する(気道攣縮(れんしゅく))ことで咳受容体が刺激され、咳を生じると考えられています。

日本において、長引く咳で受診した患者さんの中で最も多い病気です。

喘息の前段階とも言われております。

適切な治療を行わずに放置していると、成人では30~40%、小児ではさらに高頻度で喘鳴が出現し、典型的な喘息に移行するといわれます。

咳喘息であれば、それだけで命に関わることはまずありません。

しかし、喘息に移行するとそうは言えなくなります。

咳喘息と診断されたら、出来るだけ早期の段階で、かつ適切な期間、治療を行うことが望ましいでしょう。

咳喘息は、以下などの傾向があります。

- 喀痰(*1)を伴わない乾いた咳が続く(湿性咳嗽(*2)の場合もあるが、通常は少量で膿性ではない痰)

- 咳は夜間から明け方にかけて悪化することが多い(「咳で眠れない、咳で目が覚める」といった訴えが多くみられる)

- 喘鳴を伴わない

- 小児では男児にやや多く、成人では女性に多い

- 季節の変わり目、花粉や黄砂の飛散時、梅雨、台風シーズンなどに咳が出やすい

- 風邪薬や咳止めが効かない

- 気管支拡張薬(β刺激薬)が有効

他に、咳が出るきっかけや悪化の要因として、

風邪を引く、会話、喫煙/受動喫煙、運動、冷気、雨の日や湿度の上昇、ハウスダスト、飲酒などが挙げられます。

| 喀痰(かくたん)(*1)=痰が出ること。 湿性咳嗽(*2)=咳嗽のたびに喀痰を伴い、その喀痰を喀出するために生じるもの。 |

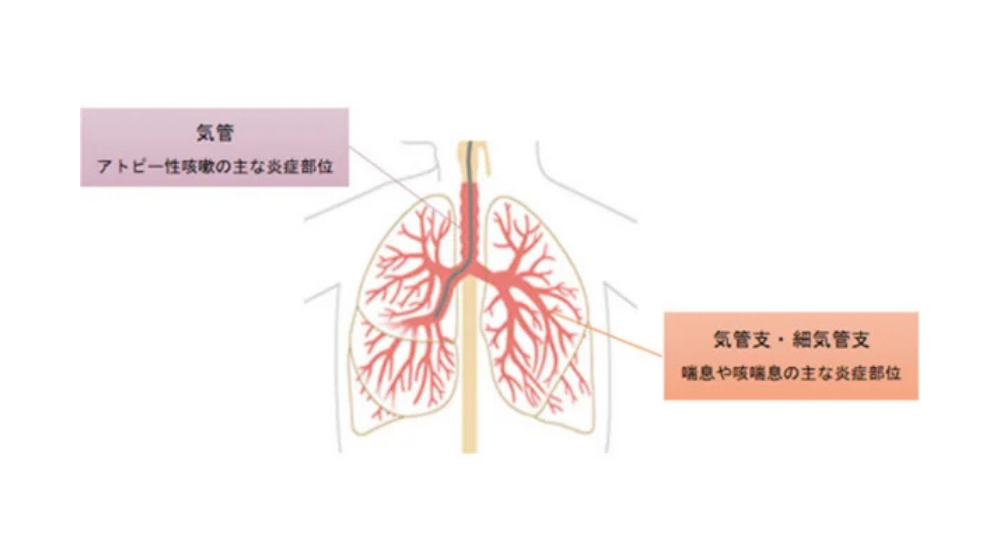

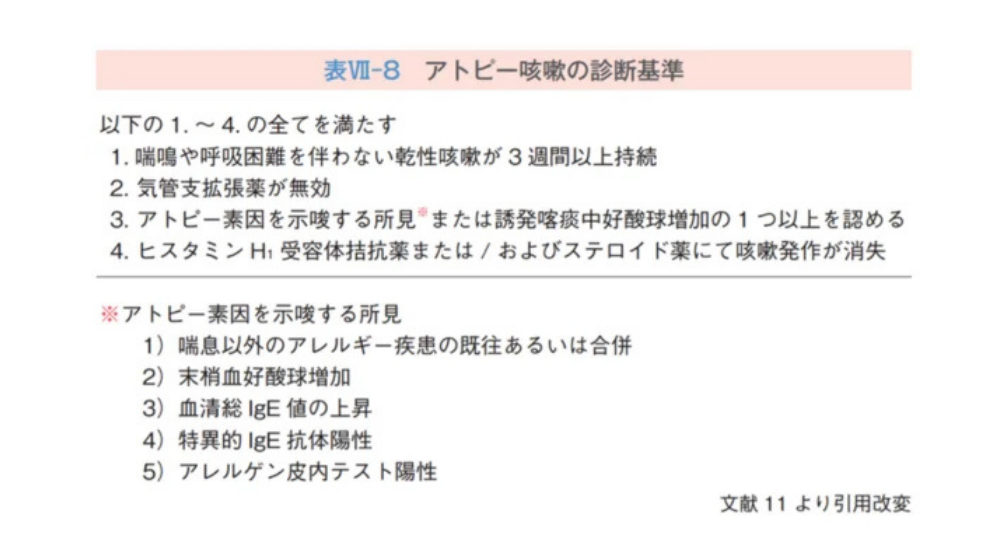

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽は、咳喘息とともに近年増えているといわれる病気です。

気管~主気管支といった太い中枢の気道に限定して、好酸球性の炎症が起きていると考えられています。

症状は咳喘息とよく似ていますが、異なる病気です。

アトピー咳嗽では、気道に存在する咳受容体の感度が亢進しており、通常では反応しないようなわずかな刺激に過剰反応してしまい、咳が誘発されます。

アトピー咳嗽は、以下などの傾向があります。

- 乾いた咳だけが8週間以上続く

- 喉にかゆみやイガイガ感を伴う

- 咳は、就寝時→深夜から早朝→起床時→早朝の順に多い

- 喘鳴、呼吸困難発作を認めない

- 中年の女性にやや多い

- アトピー素因(*1)を認めることが多い

- 風邪薬や咳止めが効かない

- 咳喘息と異なり、気管支拡張薬も効かない

- ヒスタミンH1受容体拮抗薬が有効

他に、咳が出るきっかけや悪化の要因として、

風邪を引く、会話、喫煙/受動喫煙、運動、エアコン、気温・湿度・気圧の変化、精神的緊張などが挙げられます。

咳喘息とは違って、長期的に喘息の発症を認めることはないといわれます。

「風邪を引いたあと、咳だけが何週間も続いている」という場合の多くは、感染後咳嗽(*2)です。

しかし、その中に咳喘息やアトピー咳嗽が隠れているかもしれません。

特に、8週間以上咳が続いている場合には、一度受診をしていただくことをお勧めします。

| アトピー素因(*1)=アレルギー性疾患の既往歴(病歴)がある、家族にアレルギー疾患の方がいるなど、「アレルギー疾患を発症する可能性のある素因」、という意味。ここでは、喘息以外のアレルギー疾患の既往や合併、血液中の好酸球やIgE値といった、アレルギー反応の結果産生される物質の増加などを指す。 感染後咳嗽(*2)=免疫力や抗菌薬の投与により、原因のウイルスや細菌はすでに排除されているか少数になっているが、後遺症状として咳が残っている状態。 |

喉頭アレルギー

喉頭アレルギーは、口や鼻から吸入された抗原により、喉の奥(喉頭)の粘膜に引き起こされる、慢性的もしくは断続的なⅠ型アレルギー(*1)の疾患です。

その原因抗原により、季節性喉頭アレルギー(花粉など)と通年性喉頭アレルギー(ハウスダストなど)に分類されます。

喉頭アレルギーは、以下などの傾向があります。

- 乾いた咳だけが8週間以上続く

- 8週間以上続く喉の異常感覚(痰のからんだような感じ、かゆみ、イガイガ感、チクチクした痛みなど)

- 喘鳴を伴わない

- アトピー素因を示唆する所見を一つ以上認める

- ヒスタミンH1受容体拮抗薬が有効

- 他に、長引く咳や喉の違和感を引き起こす原因がない

アトピー咳嗽と非常によく似た疾患ですが、喉頭アレルギーは喉頭中心に病変を認め、

アトピー咳嗽は、気管~主気管支に限定した好酸球性炎症であるという違いがあります。

| Ⅰ型アレルギー(*1)=即時型と呼ばれ、すぐに反応が起きる。アレルギー性鼻炎、気管支喘息、蕁麻疹、アナフィラキシーショックなどがこのアレルギーに分類される。 |

後鼻漏症候群

後鼻漏症候群は、鼻水が喉に流れ込む(後鼻漏)ことで喉の感覚神経が刺激されたり、

気管に流れ込んだ刺激で咳反射が働いたりして咳が出ることを言います。

後鼻漏を起こす原因としては、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、慢性鼻咽頭炎などがあります。

不思議なことに、後鼻漏があるからといって必ずしも咳が誘発されるわけではありません。

後鼻漏症候群の咳は、以下などの傾向があります。

- 湿性咳嗽が3週間以上持続する

- 夜間に多い

- 咳の多くは、繰り返される咳払いである

- 「鼻の奥に降りてくる感じ」、「垂れてくる感じ」といった後鼻漏の訴えがある

- 鼻の内視鏡などで喉の奥に流れ込む鼻水が確認される

治療は、原因になっている疾患により異なります。

しかし、アレルギー性鼻炎に伴うものであれば、

- 経口抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬

- 点鼻ステロイド

- 免疫療法

などを季節性・通年性にわけて、重症度に応じて選択します。

子どもの喘息はアレルギーとの関連が強い理由

小児喘息では、アレルギー反応が関与したIgE関連喘息(アレルゲン誘発性喘息/アトピー型喘息)が多く、

環境アレルゲンに対する特異的 IgE 抗体の比率が高いです。

小児喘息の70~90%が、アトピー型喘息だといわれています。

アレルギーによる疾患には、以下などがあります。

- 喘息

- アトピー性皮膚炎

- アレルギー性鼻炎

- アレルギー性結膜炎

アレルギーによる病気を発生する可能性を持っている、すなわちアトピー素因を持っている人は、IgE抗体を作りやすい体質を持っています。

この体質は遺伝することがあり、親や子ども、兄弟、祖父母も同じ体質であることが多いです。

実は日本人の10%はアトピー素因を持っているといわれます。

何故こういった体質が生じるのかについては、まだはっきりと解明されていません。

また、アトピー性皮膚炎を持つ人が次は喘息になるなど、形を変えて別のアレルギー疾患が続くことがあります。

これを「アレルギーマーチ」といいます。

アレルゲンの体内への侵入が、アレルギー疾患発症のきっかけとなりますが、

呼吸による侵入だけでなく、皮膚や腸管からもアレルゲンは侵入します。

また、自律神経の働きも関連しているといわれます。

皮膚、腸管、気道、肺などのバリア機能や自律神経の機能がまだ未熟な子供は、

アレルギー疾患を引き起こしやすい傾向があるのかもしれません。

関連記事:【緊急性の高い食物アレルギー】アナフィラキシーショックの対応法

アレルギー性の咳が止まらないときにできる対処法

以下などのアレルギー性の咳が出るきっかけや悪化の要因として、アレルゲンへの暴露が挙げられます。

- 咳喘息

- アトピー咳嗽

- 喉頭アレルギー

- 一部の後鼻漏症候群

アレルゲンになっているものは個人により異なります。

しかし、ハウスダストや花粉、黄砂、動物のフケなど原因がわかるようであれば、それらを回避することが重要です。

何かのアレルギーかもしれない、と思った場合には、医療機関を受診し、アレルギーの検査を行うことも検討してみてください。

その他に、前述したように、

- 風邪を引く

- 会話

- 喫煙/受動喫煙

- 運動

- 冷気(エアコンなど空調機器によるものも含む)

- 気温、湿度、気圧の変化

- 飲酒

- 精神的緊張

などで悪化するものもあります。

禁煙をすることや、風邪の予防をする、ストレス軽減を図るといった対応も大切です。

何よりも、8週間以上の長引く咳がある場合には、

アレルギー性の咳なのかそれとも別の病気が原因なのか、

アレルギー性の咳であれば自分にはどういった治療や対策が必要なのか

をしっかりと知ること・放置しないことが最も大切といえるでしょう。

アレルギー性の咳に効果のある市販薬は?

気管支喘息と咳喘息

気管支喘息と咳喘息の治療方針は、基本的には同じであり、気道の慢性炎症を抑えることが最重要です。

そのため、吸入ステロイドが第一選択薬になります。

吸入ステロイドは、病院で処方を受けてもらう必要があります。

そのほかに、重症度に応じて、以下などを併用します。

- 気管支拡張薬(β2刺激薬、抗コリン吸入薬)

- ロイコトリエン拮抗薬

- 他の抗アレルギー薬

- ステロイドの飲み薬

β2刺激薬という気管支拡張薬の吸入で咳症状が改善することがあります。

しかし、気道の慢性炎症を抑えることはできませんので、単独での治療は絶対にやめましょう。

ステロイドと聞くと副作用が強いというイメージを持たれる方も多くいらっしゃいますが、

吸入ステロイド薬が全身に影響を与えることは少ないです。

勿論、副作用のリスクが全くない訳ではありません。

気道の炎症を抑えることで病気が悪化することを防ぐメリットの方が大きいです。

気道の炎症が治まるには数か月かかります。

短期間でやめてしまうと再発しやすい傾向があります。

症状が改善したからといって自己判断で中断せずに、指示された期間、用法・用量をしっかり守って正しく使用することが大切です。

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽では、抗アレルギー薬の一つであるヒスタミンH1受容体拮抗薬が第1選択薬となり、その有効率は約60%です。

アレルギー性の反応によりヒスタミンが多く分泌されており、

そのヒスタミンの受け皿の一つであるH1受容体に作用することで効果を発揮します。

市販されている代表的なお薬としては以下などがあります。

- アレジオン(エピナスチン塩酸塩)

- アレグラ(フェキソフェナジン塩酸塩)

- クラリチン(ロラタジン)

- ザジテン(ケトチフェンフマル酸塩)

- ゼスラン(メキタジン)

また、抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬の効果が不良な場合には、吸入ステロイドの追加を試みます。

喉頭アレルギー

喉頭アレルギーも、ヒスタミンH1受容体拮抗薬が基本です。

麦門冬湯(ばくもんどうとう)・麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)などの漢方が有効という報告もあります。

また、季節性喉頭アレルギーでは後鼻漏の合併が多くみられ、その原因としてアレルギー性鼻炎が疑われる場合は、点鼻ステロイド薬を併用します。

アレルギー性鼻炎に伴う後鼻漏症候群であれば、

- 抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬

- 点鼻ステロイド

- 免疫療法

などを、季節性・通年性にわけて、重症度に応じて選択します。

スギ、ダニによる鼻アレルギーに対して舌下免疫療法が行われつつあり、喉頭アレルギーについても有効性が期待されています。

市販されている点鼻ステロイド薬は以下などです。

- ナザールAR、パブロン鼻炎アタック、アレルカットEX(ベタメタゾンプロピオン酸エステル)

- フルナーゼ(フルチカゾンプロピオン酸エステル)

ただし、市販で購入できるステロイド点鼻薬は、花粉症などの「季節性アレルギー」にしか使用できないため注意が必要です。

ハウスダストが原因の通年性アレルギーには使用できません。

また、病院で処方されたステロイド点鼻薬も含め、一年間での使用期間が決められているため、こちらも注意が必要です。

薬局で購入する際には、自己判断ではなく、まずは薬剤師と相談していただくのがよいでしょう。

病院での検査・治療について

| 胸部レントゲン検査 | 結核や肺癌、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など、咳をきたすその他の疾患がないか、確認しておくことが大切です。 |

| 血液検査(末梢血好酸球数、総IgE値、特異的IgE抗体など)皮膚テスト | アトピー素因の有無を調べます。 |

| 呼吸機能検査 | 肺の能力は大きくわけて以下の3つがあります。 ・息を吸う力(肺活量)・息を吐く力(一秒量)・酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出す能力(肺拡散能) これらの力を測定し、数値や図で表すことにより肺の能力を評価します。 |

| 呼気中一酸化窒素濃度(FeNO) | 気道の炎症が、好酸球(白血球の一種)という細胞主体で起きている場合、吐き出す空気中の一酸化窒素濃度が上昇します。呼気NO検査は、マウスピースをくわえて深呼吸をするだけで、呼気中に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を簡単に測定することができます。好酸球性の気道炎症が起きるタイプの喘息において、診断の補助やコントロールの指標になる検査です。 |

| 喀痰検査 | 痰の中に含まれる、細菌や細胞の種類を調べ、診断の補助に使います。 |

| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 胃食道逆流症が長引く咳の原因になっていることがあります。そのため、胃カメラをお勧めすることもあります。 |

まとめ

今回は、アレルギー性の咳が出る原因や、特徴、咳が止まらないときにできる対処法などについて解説しました。

長引く咳の原因は様々ですが、アレルギーが関連していることは意外に多いのです。

複数の原因が重なって、長期間持続し、難治性となっていることも多いです。

咳が続いて眠れない・うっとうしい・仕事に影響が出るといった生活への悪影響もあります。

咳が長く続いてお困りの方は、一度医療機関への受診をお勧めします。

【参考文献】

・咳嗽に関するガイドライン 第2版

・咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

福井 康大