BLOGブログ

腹痛と下痢が続く原因|コロナの可能性は?治し方や病院での対処法を解説

下痢は便が水っぽくなり、回数が増えることをいい、様々な原因が考えられます。

ウイルスが原因の感染性腸炎が最も多く、その場合には自然によくなることが多いです。

しかし、早めに病院を受診した方がよい病気のこともあります。

また下痢の症状はとても辛いため、原因は何なのか。

どのように対処するのがよいか。

病院に行った方がよいのか。

など、とても不安に感じることと思います。

この記事では下痢の原因や、注意するべき症状、病院に行く目安について詳しく解説していきます。

Contents

腹痛を伴う下痢が続く原因

下痢は便の水分量が多くなり、本来の固形状から水様〜粥状となった状態をいいます。

具体的な指標は1日4回以上とされます。

症状がでてから1週間未満を急性下痢症といいます。

また、4週間以上下痢が続く場合を慢性下痢症といいます。

慢性の下痢症の場合には診断をつけるために病院の受診をお勧めします。

今回は腹痛を伴う急性下痢症を起こす原因について解説していきます。

まず下痢は症状を起こす原因によって以下の3つに分られます。

分泌物の増加による下痢

ウイルスの感染などによる以下などの影響で腸の粘膜が障害されたときに分泌液が過剰となり起こります。

- 食中毒

- 吸収不良症候群

- 食物アレルギー

- 薬

ウイルスや過剰な分泌液を排出するために腸の運動が活発になります。

そのため、腹痛を伴うことが多いです。

浸透圧による下痢

以下などにより便の浸透圧が高くなると、腸での水分吸収がうまく行われずに起こってしまいます。

- 下痢

- サプリメント

- 食品

水分の吸収がうまくいかないため起こってしまう下痢

腹痛を伴う下痢の大半はウイルス性の感染性腸炎です。

原因にもよりますが、1週間程度症状が続く場合が多いです。

また細菌、寄生虫による感染やアレルギー、薬剤の影響など様々な原因が考えられます。

注意点についてこれから解説していきます。

関連記事:【子供の下痢】ロタウィルス感染症の症状や感染経路について解説!予防接種は必要?

腹痛を伴う下痢はコロナの可能性がある?

COVID19(新型コロナウイルス)感染症の症状は発熱、咳、痰などの上気道炎の症状が大半です。

しかし、一部の方で下痢も確認されています。

日本消化器病学会の報告ではCOVID19患者のうち消化器症状を15~50%と高い頻度で認められました。

主な症状は、以下などです。

- 下痢

- 腹痛

- 嘔気・嘔吐

- 食思不振

特に下痢は40%に認められたと報告しています。

そのため、COVID19感染の患者が下痢を起こすのは稀ではないと考えられています。

しかし消化器症状があり、病院を受診した患者のうち、COVID19感染と診断された例は3%と低率です。

消化器症状が主体である場合にはCOVID19感染の否定はできないものの、可能性は低いと考えるべきと思います。

COVID19感染による消化器症状と、他のウイルスや細菌などによって引き起こされる症状はCOVID19の検査以外で見分けることができません。

そのため診断を確定させるにはCOVID19の検査を行うことが必要となります。

発熱、咳など他の症状がないか注意深く観察をしていただき、事前に医療機関に相談してからの受診をお勧めします。

腹痛を伴う下痢で考えられる病気

それでは、腹痛を伴う下痢で考えられる病気について解説していきます。

ウイルス性腸炎

ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスに感染してしまうことで起こります。

感染経路は、接触感染(*1)や経口感染(*2)があり、多くの場合は以下を伴います。

・吐き気

・嘔吐

・発熱

・腹痛

・下痢

ノロウイルスによる食中毒は1年を通じて発生していますが、冬が感染のピークです。

ロタウイルスは特に小児の感染性腸炎の主な原因です。

これらのウイルスは非常に感染力が強く、予防に努めることが必要です。

接触感染(*1)=ウイルスが付着した手で口に触れることによる感染

経口感染(*2)=汚染された食品を食べることによる感染

細菌性腸炎

大腸菌やカンピロバクターなどの腸炎を起こす細菌に感染してしまうことで起こります。

大腸に病変が生じることが多く、その場合には以下の症状が出やすくなります。

・血便や「しぶり腹」という便意があるのに排便が無い

・少量しか出ないのに何度も便意がでる

薬剤性下痢

治療のために用いた薬によって腸の粘膜が炎症を起こしたり、傷がつくことなどによって起こります。

抗がん薬や抗生物質、免疫抑制薬などが原因となることがあります。

下痢の際には最近の薬の使用歴を確かめておくことが必要です。

心因性下痢

ストレスに伴う身体の変化として腹痛、下痢を伴うことがあります。

基本的には他の疾患の有無をしっかりと調べることが必要です。

クロストリジウム関連腸炎

クロストリジウムという細菌の感染による腸炎です。

この細菌は健康な人でも持っていることがあり、河川や土壌などの普通の環境にも存在します。

腸管にこの細菌が侵入することで感染が起こります。

以下などが発生の危険因子とされています。

・抗菌薬の使用歴

・高齢

・過去の入院

・基礎疾患

寄生虫疾患

以下の寄生虫の感染により症状を起こします。

・赤痢アメーバ

・ランブル鞭毛虫

・ジアルジア

・クリプトスポリジウム

過敏性腸症候群

検査で特に異常がなくても、機能の問題やストレスなどによって腹痛に加え以下などの多彩な症状を起こす病気です。

・下痢

・便秘

・腹部膨満感

関連記事:腹痛と下痢が続くのはどんな病気?脱水症状に注意しよう

腹痛を伴う下痢以外で起こりやすい症状

腹痛を伴う下痢の病気にかかった時に起こりやすい症状、注意すべき症状について以下で解説していきます。

起こりやすい症状

ウイルス性や細菌性の感染性腸炎では発熱、吐き気、嘔吐があります。

また細菌性腸炎では大腸に炎症を起こすことが多く、便に血が混じる血便やしぶり腹が出やすくなります。

注意すべき症状

顔面蒼白や、冷や汗、寒気などです。

嘔吐、下痢などで水分摂取量が少なくなり、水分の排出量が多くなってしまった際には脱水症状がでる場合があります。

脱水症状により全身状態が悪くなると、顔面蒼白や、意識状態が悪くなってしまいます。

そのような症状がある場合にはすぐに医療機関の受診が望ましいです。

また細菌性の腸炎などにより発熱した場合には冷や汗や寒気がでる場合があります。

まれに重症化し、全身に細菌がまわる敗血症という状態となると寒気のほかに身体が震える症状が出ます。

寒気がある場合には注意して経過をみるようにしましょう。

腹痛を伴う下痢の治し方について

基本的な下痢に対する対処法は水分摂取による脱水症状の予防です。

水分補給ではOS-1®などの経口補水液での補充は、水分のみやスポーツドリンク類よりも有効です。

嘔吐してしまい、口からの水分補給が難しく、脱水症状がある場合には病院や往診にて点滴投与を行うことがあります。

また整腸薬(プロバイオティクス)の有効性は指摘されています。

市販の整腸薬や病院から処方される薬を必要に応じて使用してもよいと思います。

注意点として下痢止めは感染性腸炎では使用することは勧められません。

下痢止めを使うと腸の内容物が長く腸内に留まってしまいます。

そのため、毒素の吸収が起こってしまう可能性があります。

下痢があるからといって、安易に市販の下痢止めは使用しないでください。

自己対処する場合は整腸剤の使用に留めたほうが無難です。

整腸剤は症状改善までの日数は変わりませんが、腸内細菌を回復させる効果があります。

それでは病気別に治療方法について解説していきましょう。

感染性腸炎以外の下痢の治療方法は病気によって異なります。

ウイルス性腸炎では、特別な治療法はなく、先ほど説明したような症状に応じた治療を行います。

腹痛、下痢のほかに血便やしぶり腹があり細菌性の腸炎が疑われる場合

抗菌薬の投与が行われる場合があります。

赤痢、コレラ、チフス・パラチフスなどは感染症法で3類感染症に分類されており、抗生物質の投与が必要です。

以下などでは、患者の状態で抗菌薬を投与するかどうかを決めます。

・カンピロバクター

・サルモネラ

・腸管出血性大腸菌

その他の毒素が原因となる腸炎では抗菌薬の投与は不要なのですが 、詳細は医師と相談することが必要です。

そのため、症状が強い場合や、便に血液が付着している場合には早めに医療機関を受診した方がよいでしょう。

薬剤性下痢

原因となる薬剤を同定して、中止・変更することが必要になります。

そのため原則はかかりつけの病院で相談することが望ましいです。

クロストリジウム関連腸炎

抗菌薬の使用が原因であることが多いです。

発症時に抗菌薬を使用している場合には抗菌薬を中止します。

その上で、クロストリジウムに有効な別の抗菌薬を内服する必要があります。

薬剤の投与歴の確認や便の検査が必要となるためかかりつけの病院で相談をするようにしましょう。

寄生虫疾患

頻度は減ってきています。

しかし可能性として考えなくてはいけません。

以下についての問診や便検査が行われ、原因に応じて治療を行っています。

・周囲の同症状の方の有無

・旅行歴

・性的な嗜好(男性同性愛者での発症があるため)

過敏性腸症候群

まず生活習慣の改善が行われます。

3食を規則的に取り、食事バランスを整えてストレスをためないように注意しましょう。

次に薬による治療があります。

消化管機能調節薬(*1)や、以下の水分を吸収し便の水分バランスを調整する薬を使用することがあります。

・プロバイオティクス

・高分子重合体

さらに下痢の場合は腸の運動異常を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬(5-HT3拮抗薬)、止痢薬を使用します。

お腹の痛みには抗コリン薬も補助的に使用されます。

消化管機能調節薬(*1)=腸の運動を整える薬

関連記事:虫垂炎の原因や症状について知りたい!治療や手術は?

腹痛による下痢で病院に行く目安

それでは、どのような症状のときに病院に行った方がいいのでしょうか。

病院に行く目安とその理由について以下で状況別に解説していきます。

発熱、咳、痰の症状がある場合

COVID19感染症の症状の1つとして腹痛と下痢があることを説明しました。

そのため、以下などの上気道症状がある場合はCOVID19に感染している可能性を考えて病院で検査を受けることが望ましいです。

- 発熱

- 咳

- 痰

事前に症状について病院に相談し、受診方法を聞くようにしましょう。

嘔吐してしまい水分が取れない場合やぐったりして顔面蒼白の場合

急性の腹痛、下痢で最も多いものが感染性腸炎です。

ウイルス性の場合には脱水症状に気をつけて水分を摂取してもらうことで自然によくなっていきます。

しかし、水分がとれない場合には脱水症状になってしまう可能性があります。

健康な方であっても、水分量が減少することで体調が悪化してしまう場合があります。

特に小児や高齢者の方では脱水症状は非常に危険な状態となる場合があります。

このような症状がある場合にはすぐに病院を受診してください。

血便やしぶり腹がある場合

この症状は大腸が病変となる感染性腸炎で起こります。

大腸型の感染性腸炎では以下などの可能性があります。

- カンピロバクター

- サルモネラ

- 赤痢菌

- 腸管出血性大腸菌

- クロストリジウム

- 赤痢アメーバ

赤痢や腸管出血性大腸菌は3類感染症、アメーバ性大腸炎は5類感染症に分類されます。

感染力が強いことや、集団発生の可能性があり医師による届出の必要があるため、早めに病院を受診しましょう。

その他には以下の場合も医療機関受診が望ましいです。

- 海外渡航後

- 生もの

- 生肉摂取後

- 免疫抑制薬、抗がん剤の使用

- 治療中の病気があることや、最近病気にかかって入院していた

それぞれ、寄生虫、カンピロバクターやサイトメガロウイルス、クロストリジウムなどの特殊な感染症のほか、薬剤性下痢の可能性があるためです。

治療中の病気がある場合にはかかりつけの医療機関へ相談を行ってください。

それ以外の場合でも近隣の医療機関に早めに相談するようにしましょう。

まとめ

今回は下痢の原因や、注意するべき症状、病院に行く目安について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

ウイルス性の感染性腸炎が最も多いのですが、血便があったり、顔面蒼白や冷や汗が同時にある時には自然に軽快しない別の病気の可能性があります。

そのような症状がある際には、かかりつけ医に相談してください。

参考文献

・M R Blake, J M Raker, K Whelan「Validity and reliability of the Bristol Stool Form Scale in healthy adults and patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome」Aliment Pharmacol Ther. 2016 Oct;44(7):693-703. doi: 10.1111/apt.13746. Epub 2016 Aug 5.

・東京都感染症情報センター「感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎を中心に)」

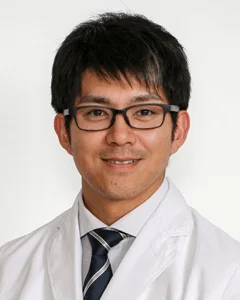

整形外科医 三浦 隆徳

専門領域

股・膝関節

資格・業績

日本整形外科学会整形外科専門医

医学博士

2017年 第66回東日本整形災害外科学会 学術奨励賞受賞

2019年 第68回東日本整形災害外科学会 学術奨励賞受賞