BLOGブログ

花粉症の症状まとめ|喉のイガイガの治し方はある?

こんにちは!千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックの院長 辺士名(へんとな)です。

今年も花粉症の時期がやってきましたね。

鼻水・鼻詰まり・目のかゆみ・くしゃみ・咳・たん・肌荒れ・かゆみetc…

花粉症の症状は多岐にわたります。

今回はそんな花粉症の原因や症状、予防方法について詳しく解説していきます!

花粉症にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

Contents

花粉症とは

花粉症は、花粉が原因で起こるアレルギー反応の一種で、春の訪れと共に多くの人がその症状に悩まされます。

しかし、花粉症は春だけでなく、植物の種類によっては夏や秋に症状が出ることもあります。

日本では、特にスギやヒノキの花粉が多くの人に影響を与えています。

花粉症の原因とメカニズム

花粉症の背後にあるメカニズムは、体の免疫システムが花粉を害のある侵入者と誤認し、過剰に反応することにあります。

この過剰反応によって、ヒスタミンをはじめとする炎症を引き起こす化学物質が放出され、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、鼻づまりなどのアレルギー症状が引き起こされます。

感作

最初に花粉に曝露された時、免疫システムは花粉を異物として識別し、花粉に対する抗体(IgE抗体)を生成します。

再曝露

その後、再び花粉に曝露されると、IgE抗体が花粉を捕捉し、マスト細胞と呼ばれる免疫細胞を活性化させます。

症状の発現

マスト細胞からヒスタミンなどの炎症メディエーターが放出され、鼻粘膜などの炎症が引き起こされ、花粉症の症状が現れます。

花粉症のリスクファクター

花粉症を発症するかどうかは、遺伝的な要因と環境的な要因の両方に影響されます。

家族内にアレルギー性疾患(花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎など)の既往がある場合、花粉症を発症するリスクが高まります。

また、都市部での生活、室内での過ごし方が多い生活スタイル、空気汚染などの環境要因も、花粉症のリスクを高めると考えられています。

関連記事:微小粒子PM2.5と黄砂の影響|健康被害のリスクは?

花粉症の種類とピーク時期

日本における花粉症は、主にスギ花粉とヒノキ花粉によって引き起こされますが、イネ科植物の花粉やブタクサなど、他の植物の花粉が原因となる場合もあります。

花粉の飛散時期は、その年の気象条件によって前後しますが、一般的な時期として以下のように分類されます。

スギ花粉

時期

スギ花粉は、日本全国で最も多くの人に影響を与える花粉症の原因です。

飛散時期は地域によって異なりますが、一般的には2月下旬から4月にかけてがピークです。

南日本ではやや早く始まり、北日本では少し遅くなります。

特徴

スギは造林や林業で広く植えられているため、特に都市周辺の山林から大量の花粉が飛散します。

スギ花粉症の症状は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどです。

ヒノキ花粉

時期

ヒノキ花粉の飛散時期は3月中旬から5月にかけてで、スギ花粉のシーズンと重なる部分がありますが、やや後半にピークを迎えます。

特徴

ヒノキもまた、日本の林業で広く利用されており、スギと同様に都市周辺の山林から花粉が飛来します。

ヒノキ花粉症の症状もスギ花粉症と同じく、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみといったアレルギー反応を示します。

イネ科植物の花粉

時期

イネ科植物(オオバコ、カモガヤなど)の花粉症は、5月から7月にかけての初夏に多く見られます。

特徴

イネ科の花粉は、都市部や田園地帯で飛散し、鼻炎や結膜炎の原因となります。

ブタクサ花粉

時期

ブタクサの花粉は、夏の終わりから秋にかけての8月から10月にかけて飛散します。

特徴

都市部や荒れ地に生えるブタクサから飛散する花粉は、スギやヒノキ花粉に比べると影響範囲は狭いものの、接触すると鼻炎や結膜炎を引き起こすことがあります。

これらの花粉の時期と種類を知ることは、花粉症の予防や症状の管理において非常に重要です。

花粉の飛散が始まる前に予防措置を講じることで、症状を軽減させることが可能です。

また、花粉の飛散情報をチェックし、外出時にはマスクや眼鏡を着用する、帰宅後はこまめに手洗いやうがいを行う、室内では空気清浄機を利用するなどの対策が効果的です。

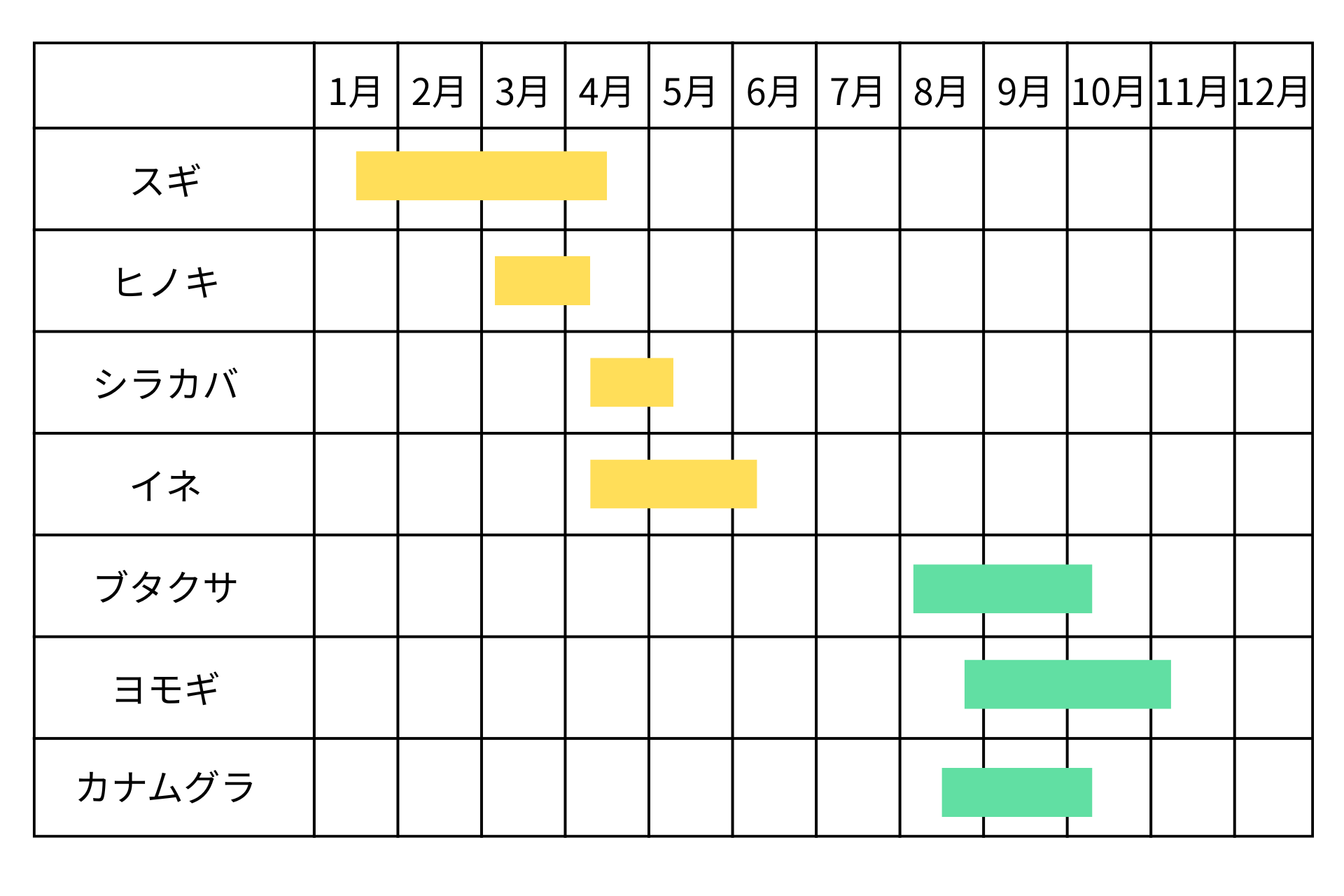

主な花粉の流行時期

- スギ:1月下旬~4月上旬

- ヒノキ:3月中旬~4月上旬

- シラカンバ:4月中旬~5月上旬

- イネ:4月中旬~6月上旬

- ブタクサ:8月上旬~10月上旬

- ヨモギ:8月下旬~11月中旬

- カナムグラ:8月中旬~10月上旬

関連記事:花粉症に効く注射とは?費用や効果を解説

花粉症の症状

花粉症の三大症状はとして以下が挙げられます。

- サラサラした鼻水

- くしゃみ

- 鼻づまり

主に呼吸器系と眼に影響を与える症状が特徴的です。

花粉症の主な症状は以下です。

鼻に関する症状

- 鼻水

透明でサラサラとした水のような鼻水が特徴的です。

アレルギー反応によって鼻粘膜が刺激されることで生じます。 - 鼻づまり

鼻粘膜の腫れや炎症により、鼻の通りが悪くなります。

これにより、特に夜間や就寝時に呼吸が困難になることがあります。 - くしゃみ

繰り返し強いくしゃみが出るのも花粉症の特徴的な症状です。

花粉が鼻粘膜に触れることで反射的に起こります。 - かゆみ

鼻の内部がかゆくなることがあり、これも花粉が鼻粘膜に触れることによるアレルギー反応の一つです。

目に関する症状

- 目のかゆみ

眼球の表面が花粉によって刺激され、かゆみを感じることがあります。 - 結膜充血

目が赤くなる現象で、アレルギー反応による血管の拡張によって生じます。 - 涙目

目のかゆみや刺激に対する自然な防御反応として、涙が多く分泌されます。 - まぶたの腫れ

重度の場合、眼周囲の炎症によりまぶたが腫れることがあります。

その他の症状

- 皮膚のかゆみ

花粉症の人では、皮膚が敏感になっており、かゆみを感じやすくなることがあります。 - 疲労感

長期間にわたる症状の影響で、体力を消耗し、疲労感を感じることがあります。 - 頭痛

鼻づまりが原因で副鼻腔に圧力がかかることで、頭痛が起こることがあります。 - 声がれ(嗄声(させい))

喉にもアレルギー反応が起き、声がかすれることがあります。

花粉症の予防対策

花粉症の予防には、花粉との接触を減らすことが最も効果的な方法です。

以下に、花粉症の予防策について具体的な方法を紹介します。

花粉の情報をチェックする

花粉の飛散量は日によって異なります。

天気予報や専門サイトで花粉の飛散情報を確認し、症状が強い方は飛散量が多い日はなるたけ外出を控えるようにしましょう。

室内での対策

窓を閉めて花粉の侵入を防ぎます。

換気が必要な場合は、花粉が少ない早朝や夜間に短時間行うと良いでしょう。

室内での花粉を減らすために、空気清浄機の使用がおすすめです。

HEPAフィルター搭載の空気清浄機は、花粉を効果的に除去できます。

床や家具のホコリは定期的に掃除し、花粉を室内に溜め込まないようにしましょう。

外出時の対策

マスクや眼鏡を着用して、花粉が鼻や目に入るのを防ぎます。

特に、不織布のマスクは花粉をブロックする効果が高いです。

帽子をかぶることで、髪に花粉が付着するのを防げます。

外出から帰宅したら、玄関で衣服についた花粉を払い落とし、顔や手を洗うことで、花粉を室内に持ち込まないようにします。

可能であれば、シャワーを浴びるとより効果的です。

洗濯物は屋外に干さず、室内干しや乾燥機を使用すると良いでしょう。

食生活と生活習慣の改善

ビタミンCやビタミンEなど、抗酸化作用のある栄養素を多く含む食品を積極的に摂取します。

これらは免疫機能をサポートし、アレルギー反応を抑制する効果が期待できます。

良質な睡眠とストレスの管理も大切です。

睡眠不足やストレスは免疫バランスを乱し、花粉症の症状を悪化させることがあります。

アレルゲン免疫療法

重症の花粉症で日常生活に支障をきたす場合、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法や注射による免疫療法)を検討することも一つの手段です。

これは、少量のアレルゲンを体内に導入し、徐々に体を慣らしていく治療法で、アレルギー反応を抑制することを目指します。

医師の診断と指導のもとで行う必要があります。

これらの予防策を組み合わせることで、花粉症の症状を軽減し、春の季節をより快適に過ごすことが可能です。

関連記事:花粉症に効く舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)って?費用・期間・効果は?

花粉症の治療方法

花粉症の治療法は多岐にわたりますが、主に薬物療法とアレルゲン免疫療法(AIT)に大別されます。

特にアレルゲン免疫療法の一つである舌下免疫療法(SLIT)は、花粉症の根本的な治療法として注目されています。

ここでは、花粉症の治療法全般と、舌下免疫療法について詳しく説明します。

花粉症の薬物療法

花粉症の症状を緩和するためには、以下のような薬物が一般的に使用されます。

抗ヒスタミン薬

アレルギー反応によって放出されるヒスタミンの作用をブロックし、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を緩和します。

内服薬や点眼薬、点鼻薬の形で利用されます。

ステロイド含有の点鼻薬

鼻の粘膜の炎症を抑え、鼻づまりや鼻水などの症状を緩和します。

長期間の使用には注意が必要です。

点眼薬

目のかゆみや充血を緩和するために使用されます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

アレルギー反応に関与するロイコトリエンの作用を阻害し、特に鼻づまりに効果的です。

舌下免疫療法(SLIT)

舌下免疫療法は、特定のアレルゲン(この場合は花粉)に対する耐性を体内で徐々に高めることを目的とした治療法です。

長期的な視点でアレルギー反応自体を抑制し、症状の発生を減少させることができます。

治療の流れ

- 診断

まず、皮膚パッチテストや血液検査を通じて、患者がどの花粉に対してアレルギー反応を示すかを特定します。 - 治療開始

特定された花粉のエキスを少量から始めて、舌の下に滴下または舌下錠として投与します。

このプロセスは、通常、自宅で毎日行います。 - 継続

初期の数週間から数ヶ月で徐々にアレルゲンの量を増やし、その後は維持用量を定期的に続けます。

治療期間は通常、3年から5年程度が推奨されます。

効果とメリット

この治療は症状の緩和だけでなく、長期的に継続すればアレルギー症状を根治することができます。

使用するアレルゲンが特定されているため、効果的な治療が期待できます。

自宅で治療ができ、日常生活に大きな影響を与えにくいです。

注意点

初期段階での副作用として、口内のかゆみや腫れが生じることがあります。

稀に、アレルギー反応が強く出ることがあるため、治療開始時は医療機関の指導のもとで行う必要があります。

効果を実感するまでに時間がかかるため、長期的な視点での治療が必要です。

花粉症の治療は、患者さんの症状や生活スタイル、アレルギーの種類によって最適な方法が異なります。

そのため、医師の診断と指導のもとで、個々に適した治療計画を立てることが重要です。

花粉症の喉のイガイガの治し方は?

花粉症による咽頭部の違和感は、喉のかゆみ、刺激感、乾燥感、あるいは「異物感」などとして体験されることがあります。

これらの症状は、花粉が咽頭粘膜に接触することで引き起こされるアレルギー反応によるものです。

以下に、このような症状の治療法について説明します。

薬物療法

抗ヒスタミン薬

飲み薬の形で使用される抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応によって引き起こされる喉のかゆみや刺激感を緩和します。

非鎮静性抗ヒスタミン薬は日中の眠気を引き起こしにくいため、日常生活に影響が少ないです。

ステロイド含有の点鼻薬

アレルギー性鼻炎の治療に使われる点鼻薬は、鼻から喉にかけてのアレルギー反応を抑制し、咽頭部の違和感を緩和する効果が期待できます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

アレルギー反応に関与するロイコトリエンの働きを抑えることで、喉の違和感や鼻炎の症状を緩和します。

咽頭部への直接的な治療

点喉薬

喉の炎症や痛みを和らげるために、咽頭部に直接スプレーする薬もあります。

抗炎症作用や鎮痛作用を持つ成分が含まれている場合が多く、局所的な症状の緩和に役立ちます。

生活習慣の改善

十分な水分摂取

喉の乾燥を防ぐために、水分をこまめに摂取することが大切です。

温かい飲み物は、喉のリラックスにも役立ちます。

加湿器の使用

室内の湿度を適切に保つことで、喉の乾燥や刺激を軽減できます。

禁煙

タバコの煙は喉を刺激し、症状を悪化させるため、禁煙が推奨されます。

アレルゲン免疫療法

花粉症の根本的な治療法として、アレルゲン免疫療法が考えられます。

この治療法は、体のアレルギー反応を徐々に変えていくことを目指し、長期的には咽頭部の違和感を含む花粉症の症状を軽減させる可能性があります。

花粉症による咽頭部の違和感の治療には、症状の程度や個人の健康状態に応じて、これらの治療法を組み合わせることが一般的です。

関連記事:花粉による肌荒れはなぜ起きる?|原因やスキンケア対策を解説

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニックでできる対応

当院では血液検査を行い、アレルギーの原因物質を特定した上で、上記でご説明した舌下免疫療法をはじめ様々な治療法の中から適切な治療法をご提示させていただけます。

花粉症や他アレルギー治療を行いたい方はお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、花粉症の原因や症状、予防方法について解説しました。

いかがでしたでしょうか?

花粉症の症状は様々です。

対処療法を行い症状を軽くすることは可能ですが、毎年花粉症に苦しんでいるので対処療法ではなく根本から治療を行いたいとお考えの方は、ぜひアレルゲン免疫療法をお試しください。

当クリニックでも舌下免疫療法が可能です。

お気軽にご相談ください。

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 院長 辺土名 盛之(へんとな もりゆき)

経歴

- 三重大学医学部医学科 卒業

- 四日市羽津医療センター

- 西春内科・在宅クリニック

- 千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック院長